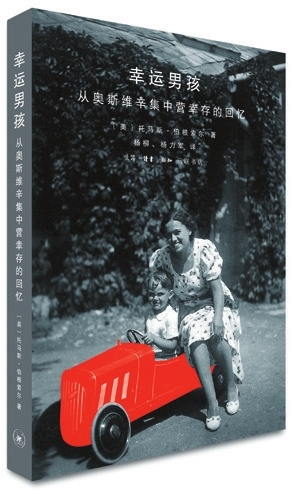

当托马斯·伯根索尔被押送到奥斯维辛集中营时,年仅十岁,他是在集中营长大的,并不知道还有其他的生活方式。这本写于六十年后的回忆录,用孩子的口吻讲述了他17岁以前的生活、多次死里逃生的经历。托马斯·伯根索尔后来成为著名的国际法学者和大法官,童年经历对他的人格形成有着深远的影响。书中朴实无华的讲述具有感人至深的力量。

1944年8月初的一个阳光明媚的早晨,我们的火车驶近奥斯维辛集中营的外围。这时,我才10岁。我们后来发现,实际上,我们是在去比克瑙(Birkenau)集中营的途中。比克瑙集中营在奥斯维辛主营地约三四公里的地方。比克瑙集中营就是那个建有毒气室和焚尸炉的地方,也就是在那里有数以百万的人被夺去了生命。奥斯维辛主营地不过是比克瑙灭绝集中营的门面。奥斯维辛主营地是展示给来访的贵宾们看的,而比克瑙集中营则是被送到这里的许许多多囚犯在地球上看到的最后一个地方。

随着列车逐渐接近比克瑙,我们可以看到数百名穿着条纹囚服的人在挖沟渠、搬运砖头、推着非常沉重的手推车有序地朝不同的方向移动着。“上帝保佑!”,我听到有人喃喃地说,此时我感到我们车上的人全都松了一口气。“至少他们没在我们一抵达时就把我们都杀了”,这肯定是当时我们脑海中闪过的念头。车上的紧张情绪有所缓解,人们又开始说话了。有人说,“也许奥斯维辛并没有像宣传的那么坏”。我觉得奥斯维辛看起来像亨利库夫劳动营,只不过更大一些,可能情况不会那么坏吧。

很多年以后,当别人问起奥斯维辛集中营的情况时,我会回答说我很幸运能够进入奥斯维辛。这个回答总是让提问人的脸上浮现出震惊的表情。但是我说的是实话。大多数到达比克瑙火车站的人都要经过所谓的筛选。他们把儿童、老人、残疾人与同来的其他人分开后就直接送入毒气室。我们这拨人幸免了这种筛选。肯定是党卫军军官的负责人没有下达命令,因为他们可能认为我们是由一所劳动集中营送来的,儿童以及其他不能工作的人已经被那个集中营淘汰了。如果我们这次也要经过筛选的话,我等不到入营就已经被杀死了。这就是我能用听似轻松的口吻回答说我很幸运地进了奥斯维辛集中营的意思。

当然了,当我们抵达比克瑙的时候,我不知道该期待什么,也不知道我已经逃过了致命的筛选程序。我们刚从货运车厢下到站台上,所有的男人就被勒令排成一队,所有的女人排成另外一队。

除了几个月后和我母亲的一次短暂相见,这是我和母亲在1946年12月29日再次团聚之前见到的最后一面了,也就是我们分开了大概2年半的时间。我们根本无法好好地告别,因为党卫军看守不住厉声叫喊让我们紧紧跟上,还不时地对未能立即服从他们命令的人拳打脚踢。我吓得不敢哭也不敢向她挥手,只是紧紧地挨着我父亲。

我们离开车站朝着一个很大的建筑物走去,父亲紧紧地搂着我。在这所建筑物里,我们被命令脱去衣服,从淋浴和消毒脚池中穿过。一路走下来,我们的头发被剃光了,每人被扔给了一套我们进入奥斯维辛时看到的那种蓝白条纹的囚服。直到这时,我父亲才低声对我说我们暂时不会死了,因为只有我们拿到了囚服,他才能确定我们不会被带到毒气室了。

? 在这之后,我们再一次被命令排队行进。我们肯定是走了相当长的一段时间后才看到远处出现了一排排的囚房。街道,实际上是没有铺砌的土路,把一长排一长排的囚房隔开。囚房两侧有高高架起的铁丝网,把个像城镇一样大的集中营分成几个颇具规模的独立营区,每个营区都有自己的大门和监视塔。后来我得知这些独立的营区是以字母来区分的。比如,女人住在B和C区,男人在D区,等等。我们的目的地是E区,也被称为吉普赛营区。成千上万的吉普赛家庭曾在这个区里住过。他们所有的人——男人、女人和小孩,在我们抵达前不久都被杀害了。只有营区的名字提醒我们:这里,纳粹以优秀种族的名义又犯下了一桩可怕的罪行。

吉普赛营区的入口处是一个可以移动的铁丝网门,由带着狗的党卫军把守着。进入营区后,我们被命令在一组囚房后面排成一队并且要卷起左胳膊的袖子。在队伍的一端,两名囚犯坐在一张木桌旁。我们每一个人都要走到桌子跟前,报出我们的名字并且伸出我们的左臂。队伍中,我排在我父亲的前面,弄不清这是怎么回事儿。后来,我看到桌旁那两个囚犯的手中都拿着一个像钢笔的东西,底端有一个细针,他们用钢笔样的东西在墨水瓶里面蘸过后,往伸过去的手臂上写着什么东西:我们这是在纹身啊。轮到我的时候,我怕会疼,但是刺的速度很快,我几乎没有感觉到。现在我有一个新名字了:B-2930,这是在这里唯一有意义的“名字”。这个编号虽然现在已经有些褪色了,但还留在我的左臂上。它成为了我的一部分,起到了警示的作用,与其说它让我记住过去,不如说它在时时刻刻提醒我,作为一名奥斯维辛集中营的见证人和幸存者,我有义不容辞的责任与那些意识形态中存留的仇恨思想以及种族和宗教优越的思想斗争到底,这些意识形态已经给人类造成了几个世纪的苦难。

被刺上号码后,我们被送进了指定的囚房。

虽然那天晚上没有发给我们任何食物,但是当天夜里发生的事情很快就让我把肚子饿的事忘在了脑后。有两三个长得肥头大耳,手里还拿着手杖和棍棒的囚犯大摇大摆地进了我们囚房。他们胳膊上戴着袖章,标明他们的身份是劳动小组组长。劳动小组的组长也是囚徒,他们与囚房头一起,不分昼夜地为党卫军管理着集中营,并对他们的囚友施行恐怖的治理。

我想了很多关于母亲的事情,我特别想念她。我想知道她在做什么,纳粹是否也剪掉了她的头发,就像剪掉我们的一样?她是否有足够的食物?她是不是也住在像我们这样的囚房里?初到集中营的那些天里,我还领教了奥斯维辛的伙食。每天一大早,我们被叫醒后,就必须在一口大锅前面排成一队,一名囚犯用一个长把勺从锅里盛出一种看起来像黑咖啡的液体。站在他旁边的囚房头把黑面包切成片。面包常常已经发霉,而且每片都切得很小。我很快就注意到并不是每个人得到的面包分量都是相同的。那些囚房头不喜欢的人只能分到一小块或者根本分不到面包,而他会给他的朋友们和自己留下一整条面包。投诉往往会招来一顿殴打。晚上,集中营会给我们发放一天里的另一顿饭。这一餐通常就只给一些毫无味道、清汤寡水的萝卜汤。晚上是没有面包的,所以我总是尽量把早上的面包节省下一小块留到当天晚一些的时候再吃。为了不被其他人偷走,我会小心翼翼地把它藏起来。这就是我们一天当中差不多能吃到的所有口粮。

每隔几周,党卫军就会在吉普赛营区里进行一次定期筛选。这些筛选通常是在一个或两个党卫军医生的监督下完成的,而大多情况下都会由臭名昭著的、以“死亡天使”闻名的门格勒医生进行筛选,光是这个名字就令我不寒而栗。每次筛选都是在清晨、在对所有排列在囚房前的囚徒清点完毕之后进行的。即使没有筛选,每日长达数小时的清点也是一种痛苦的煎熬,特别是在怀疑有人失踪的情况下,就更加难熬。那些失踪的人通常是在夜里死去的囚徒。在每日的清点过程中,党卫军殴打囚犯是经常的事,对囚犯实施绞刑也时有发生。我们到奥斯维辛后不久,父亲看到集中营频繁地进行筛选,孩子们往往处于最危险的境地,他想出了一个可以对付筛选的办法。每天早上我们列队清点时,我要尽量站在队伍的后面,站在靠近囚房入口的地方。清点一结束,如果有要进行筛选的迹象的话,我就要悄悄地溜回囚房躲起来。这个办法救了我很多次。虽然这事儿做起来并不那么容易——因为我不能让党卫军或者囚房头发现我不见了,但是,我从来都没有被抓到过。

筛选有时也会随机进行。门格勒会和他的一些助手来到营区,下令把他在囚房里面或者外面碰见的孩子、病人和老人带走。父亲和我们的组长朋友讨论过这个问题,他给我们的建议是我应该有一份正式工作,或许可以起到保护我的作用。几天后,负责管理桑拿房(我们这样称呼营地的澡堂)的组长就雇佣了我。从其他附属营地新到奥斯维辛的囚徒都要在这里进行顶喷淋浴,他们的衣服要进行消毒。我的工作主要是为我的新老板跑差。现在回想起来,这个职位可能是为帮父亲朋友的忙而特地增设的。党卫军看守常常在营地里把我拦住,每当这种时候,我就会报告说自己是桑拿房跑差的,然后他们就会放我过去。尽管每次被他们叫住的时候,我还是禁不住地发抖,但是这份工作的确给我带来很大的安全感,使我不像以前那么惧怕他们了。

有时,我也要给另一个营区的人带口信或送包裹。我怎么也想不起来我是怎么离开我们的营区然后又是怎么回来的,但是我记得,有一次派我和另一个人一起去一处焚尸炉(这个词是我们对毒气室和焚尸炉的统称)去拿桑拿房老板消毒衣服时需用的气体消毒剂。虽然我很害怕走近那个地方,但是没有选择的余地。当我们到达那儿的时候,在焚尸炉工作的囚徒迎接了我们。他们的工作是把尸体从毒气室里面搬出来,然后在焚尸炉里烧掉。他们都是强壮的青年男子,也许是他们觉察到我们因为接近毒气室而感到恐惧,就和我们开起了玩笑。我们说明了来意后,他们就给了我们一些装着气体的容器罐让我们带回去。和我同去的那个人认为我们拿到的就是毒气室中用来杀人的齐克隆毒气。我不知道这是不是真的,但是一想到这些气体是我们从焚尸炉那里拿来的,这种猜想也是有一定道理的。

由于焚尸炉烟囱里面冒出的烟,奥斯维辛的空气中总是弥漫着一股难闻的味道。每当一批新囚犯被运到比克瑙时,焚烧尸体的气味和烟囱里冒出的烟雾都会变得更加浓烈,因为那些在火车站台上没有通过初步筛选的人们都会被立即送进毒气室。焚尸炉在夜晚燃烧时,它上方的天空就会变成红褐色。战争结束几十年后的一个夏天,我参观了奥斯维辛集中营。在曾经是比克瑙集中营的那块地方,我看到了鸟儿和野花。我忽然意识到以前在奥斯维辛时我从未看到过鸟儿。肯定是那烟雾让它们无法靠近。我也不记得曾经在这里看到过草和树。下雨的时候,这里的土地就变成了泥地,而且接连许多天地上都是烂泥,冬天除外,那时,地面上覆盖着的是脏雪和冰。

吉普赛营区里有一个可以让我们洗漱的囚房。那里的水永远是锈褐色而且冰凉。水从钻了许多小孔的长管子中流出来,水管的下方有像牛食槽一样的水池子。另一个囚房是公共厕所。那里,有几大排高出地面的混凝土台子,台子上面开了很多洞作为马桶。这是我们最喜欢来的囚房,因为它是唯一一处总是很暖和的地方。但是我们只被允许在那里待几分钟。一个来自希腊的囚犯看守负责严格执行这个规定。我永远都不会忘记他。当他不用驱赶我们的时候,他会用曼陀林弹奏出很好听的音乐。很快,我就发现,如果我告诉他我非常喜爱他的音乐,他就会让我在暖和的厕所里面多待上一会儿。

一天,很可能是10月底的时候,我们被吵醒了,似乎是要进行筛选。这次的筛选与以往我熟悉的那种有所不同。我们不知道发生了什么事情,因为党卫军没有按照以往的筛选程序进行。往常的筛选是在清点时进行,而这次不同,我们被命令以囚房为单位排成队,然后被赶到位于营区一端的一个囚房里。我们一进囚房,就得排成单行,朝着一组医生走去,这些医生面对我们站在囚房的另一端。我觉得门格勒也在那里,但是我不能肯定,因为我根本就不敢抬头看。整个囚房中每隔几米就站着一个党卫军看守,那些医生的两侧也有。父亲走在前面,我一边跟在他后面,一边寻找着可以逃生的路。可是无处可逃。当我们走到距离医生们只有几米的地方时,其中一个医生示意让父亲往左边去,而让我往右去。父亲使劲拉着我,但是一个党卫军看守拽住了我,而另一个看守把父亲赶出了囚房。这是我最后一次见到父亲。

我被带到了一所邻近的囚房。这儿由一个囚犯看守着,他肯定是这里的囚房头。我进去的时候,里面已经有一些人了。他们当中的大多数人看起来病病殃殃的。囚房的另一头还有一个出口。那扇门是用一段铁丝栓起来的。我发现了逃跑的门道后,就站在靠近那个出口的地方,等待着时机的到来。又有一些人被带进了房间,他们看起来和那些已经在房间里的人没有什么不同。他们似乎在任由命运的摆布。但是,我不认命!我知道我们的目的地是毒气室,为了能与父亲重新在一起,我必须想办法逃出去。我又朝着那门口挪了挪,眼睛一边盯着囚房头,一边开始解拴在门上的铁丝。铁丝很轻易地就被我解开了。我夺门而出。我听见身后的一些囚友高喊着说我逃跑了。囚房头听到喊声,冲出来把我抓住了。他扇了我几个耳光,把我拖回了囚房。后来,我又设法从囚房里面逃出来两次,但是每次都被抓了回去还挨了打。

那一刻,我认为我已经没有任何逃走的可能性了,几个小时后我就要死在毒气室里了。起初,我对那些囚友感到非常的愤怒,因为我每次逃跑时他们都出卖我。我无法理解他们为什么要这样做。我的逃跑又不会对他们的命运产生丝毫的影响,而且他们肯定也知道他们已经在去往毒气室的路上。后来我想到了父亲,他现在心里肯定非常不安,因为这次他没能像以前一样让我在筛选时躲开被选中的命运。我真希望能够对他说,让他不要责怪自己,因为他是不可能预见到我们已经落入了陷阱。

我离开了那扇门,在房间的一个角落里坐了下来,这些念头还在我的脑海中旋转着。几分钟后,我意识到自己已经听不到周围的任何声音了,也听不到党卫军看守在附近囚房里咆哮的声音了。在这之前,我一直处于胆颤心惊的恐惧之中,害怕死亡,因为我意识到,如果无法逃脱,我就只有去毒气室了。但是随后,某种极为不寻常的事情发生了。在我接受了自己已经走投无路,而且在几个小时后就会死去的现实之后,我的恐惧和焦虑慢慢地,一点一点地消失了。像乌云一般笼罩着我的紧张情绪消散了。一股暖流传遍我的全身。我感到内心非常平静,我的恐惧消失了,我不再害怕死亡。

筛选结束的时候,房间里面大概有30至40名囚徒。我们坐在那里,等待着运送我们去毒气室的卡车。一段时间过去了,什么事情都没有发生。然后一辆党卫军的卡车来了,看守命令我们上车。一开始,卡车朝着焚尸炉的方向驶去,但随后就稍稍改变了方向,驶入了附近的医院营区,我觉得是F营区。那所营区有好几所囚房,是安置正在生病或被隔离的囚徒的地方。卡车停在了其中的一座囚房前面,看守命令我们下了车。那里的护理员接待了我们。他们把我们的编号都记在小索引卡片上,还在每张卡片上面做了一些标注。在我们一再追问为什么会被送到他们这里来的情况下,他们只得告诉我们:被送到那里的原因是让我们“过渡”一下。党卫军显然认为把我们这么小数量的人送进毒气室是对资源的一种浪费,而且这样做也意味着要重新点燃一座焚尸炉。所以他们决定把我们暂时安置在这个营区里,直到他们凑齐了足够数量的人再送我们去毒气室。

我们被安排呆在皮肤病(疥疮)病人住的囚房里。这些囚犯似乎浑身上下都是疥疮,一刻不停地在瘙痒。当我非常肯定地认为自己不会染上疥疮的时候,我开始喜欢上了医院营区里的生活。我想,也许党卫军已经把我们忘记了吧。但愿我的想法是正确的。就这样过了一段时间,好像他们真的把我们忘了。住在这个囚房里唯一令人不快的事情就是这里靠近焚尸炉。很多个夜晚,我都会被焚尸炉那边传来的尖叫声和呼救声吵醒,那是人们被赶进毒气室时发出的声音。这些声音十分可怕。最初,我会清醒地躺在床上发抖。后来,当我睡着后,我就会做噩梦,在那些可怕又逼真的梦境里我梦见自己被殴打或被处死。这些噩梦让我不敢入睡,因为我会夜复一夜地重复做同样的噩梦。过了一段时间,我不知不觉地找到了一种可以对付噩梦的方法:睡觉时,如果又做噩梦了,我就会听到我自己的声音在说:“这只是一个噩梦,没有什么好害怕的。”噩梦就会消失。从那以后,每当我被附近毒气室里传出的恐怖惊叫声吵得半醒半睡时,我就会下意识地把它们当成是一场噩梦,然后继续睡觉。

后来,有一天夜里,我不断听到周围发出恐怖的声音,我以为又是自己在做噩梦,所以就没有去理会,接着继续睡我的觉。但是,第二天早上醒来的时候,我听说党卫军已经在昨天夜里或今天凌晨的时候把所有和我一起到这个囚房的人都带走了。我居然没有被党卫军发现,这可真是一个奇迹。不过很快,我就知道我是如何得救的了。我们刚到这所囚房的时候,每个人的索引卡的背面都被画上了一个红色的“X”。我的朋友,那名年轻的波兰医生,肯定是把我的卡片撕了,并且重新给我补了一张没有打红X的卡片。那个晚上,当党卫军进来查问带有红色标记的卡片时,我的卡片并不在其中。那个医生救了我的性命,而我的噩梦也保护了我,它没有让我亲眼看见那个晚上发生的可怕事情,而且这很可能防止了我暴露自己。

我在医院营区里又待了一个或两个星期。一天,医生把我叫到了他的小屋里,告诉我,他要把我转到D营区的儿童囚房去。我已经学会了不要轻信别人,当然我怀疑的不是医生,而是那个他安排送我转营区的人。我不停地问他,他怎么能确保我去的地方是D营区,而不是毒气室。那些看守通常是些年轻人,对自己的军人气度引以为荣,也以虐待我们这些囚犯为乐趣。这个人却很和蔼,他不停地说我会喜欢D营区的儿童囚房的,还说我在那里会很安全的。他是第一个让我在他的面前不用为自己的性命而担忧的党卫军看守。后来,我听说,到了1944年的时候,年轻人都被送到前线打仗去了,所以一些年纪比较大的人也被征召到党卫军里了。很可能这名党卫军看守就是这样被征召来的。

在去儿童囚房之前,我完全不知道还有这样一个囚房。后来有人告诉我,这所囚房是一个德国政治犯想出来的主意。他提出孩子们也可以在集中营里做一些有用的工作,因而清除他们是不合情理的。他用这个观点说服了党卫军,把一批青少年从毒气室里拯救了出来。

大多数孩子的主要工作是收垃圾。有时,我们也要去其他营区收垃圾。我们把从各处收来的垃圾放在木制手推车上,然后送到垃圾场。通常三到四个孩子负责推一辆手推车。在一般情况下,我们的活并不太难干。但是遇到下雨的时候,无奈这里经常下雨,我们的鞋子和车轮就会陷在泥里,推车就变得非常费劲。

有一次,我们去干活的地方离一个女囚营区很近。我们被派到C营区去收垃圾。C营区的一侧靠着我们居住的D营区,另一侧则靠着女囚住的B营区,所以住在这两所营区里的男人们和女人们就可以隔着电网提高嗓门大声进行交谈。父亲打听到母亲住在B营区,这意味着从我们住的营区无法看到她。一进入C营区,我,还有另外几个孩子就开始推着车往B营区那边的电网附近靠。只要看到有女人出现在那边的营区里,我们就立即用波兰语和意第绪语向她们大喊,因为这样可以引起从凯尔采来的妇女们的注意。几分钟以后,我看到了我的母亲。她一见到我,就哭了起来,喊着“汤米,汤米”。要不是她身边的妇女把她往回拉,她肯定会把手伸过电网来摸我。这时,我的脑海里只有一个念头——她还活着,而她也在不停地重复着,“Dulebst,duleb⁃st!”(“你还活着!你还活着!”)然后她问起了父亲,当我正要告诉她父亲已经被转运走了的时候,一个女囚组长跑了过来,从电网前把所有的妇女都赶走了。在随后的几个月里,母亲的话,还有隔着电网我看到的她那张布满泪水但是依然微笑的面孔不停地在我的脑海中浮现。

我们的囚房头待我们很好,在伙食分配上面也非常的公平。只是分到的食物不足以抵挡那种挥之不去的饥饿感,而这种感觉已经成为了我身体的一部分。尽管如此,我还是拒绝吃我们在垃圾堆里找到的任何食物。由于我们还负责收集党卫军厨房里的垃圾,吃块剩下的三明治或者去舔一舔罐头里残留下来的一点食物或者汤汁对我们来说是一种巨大的诱惑。每当我在垃圾里看到这种食物的时候,我就会想起父亲的一再警告,如果我不想染上可怕的疾病,就永远不要吃垃圾堆里的东西。一次,一个特殊的机会出现了。在收集党卫军厨房外面的垃圾时,我们从敞开的窗子看到了厨房里面空无一人。火炉边上放着一个盛满牛奶的锅。我、迈克尔和雅内克已经很多年都没有尝到过牛奶的味道了。我们相互看了一眼,迈克尔二话不说就从窗子爬进了厨房。他喝了一大口牛奶,然后把牛奶锅从窗户递给了我们。我和雅内克喝了几口牛奶,又把锅递回给了迈克尔。他把牛奶锅放回原处,并以最快的速度从窗子里爬了出来。如果被发现了,我们面临的将是一顿毒打或者比这更糟糕的处罚。好在我们没有被捉到。直到今天,我仍然记得那口牛奶的味道,简直是鲜美无比,我从来都没有喝过这么好喝的牛奶。

和母亲见面后不久,囚房中年龄比较大的男孩子就开始用一种很诡秘的口吻告诉我们:有传闻说德国人正在节节败退,苏联人正在步步逼近。我不知道该相信什么,也不知道这些传言究竟意味着什么。我们很快就要被解放了的这个念头从来都没有真正的进入到我的意识当中。我只知道波兰寒冷的冬天已经来了,保暖成为了大问题。这时肯定已经是1944年12月底或者1945年1月初。我们脚下的土地已经冻住了。地上的泥泞已经不再是一个问题了,但是地上结的冰很滑,我们在推垃圾车时想不滑倒都很难。垃圾也被冻住了,装车十分吃力。我们一边把冰敲碎,一边安慰着自己:冰冻的垃圾至少没有难闻的味道了。

然后,一天早晨,我们被一遍遍播送的通知声音吵醒了:“DasLagerwird ..geraumt!”(“集中营正在疏散!”)。通知是用那种气势汹汹的德国命令式的口气播放的,我始终无法习惯这种说话的腔调。我们遵从命令拿着我们的毯子和其他用品在囚房门口列队集合。我的全部用品是一条薄毯子,一把勺子,和一个既当杯子也当汤盘用的金属盆。我总是把杯子用一根细线栓在我当腰带用的绳子上面。接着,德国人命令我们走出比克瑙集中营的正门。集中营外面的道路上已经列队站满了成千上万的囚犯,每横排大约有八到十个人。前面发出命令:“未成年人到队伍的最前面来!”。我们囚房的人将走在队伍的最前头。队伍太长了,我们花了很长一段时间才走到了前面。寒气袭人,强烈的冷风吹透了我们的衣衫。正当我们站在那里待命的时候,有人扔给我们一条黑面包。接着传来“Vorw..,artsmarsch!”(“前进”)的命令。

奥斯维辛的死亡之旅开始了。

(本文摘自《幸运男孩:从奥斯维辛集中营幸存的回忆》,(美)托马斯·伯根索尔/著,杨柳、杨立军/译,生活读书新知三联书店2016年2月第一版,定价:35.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制