不是每个孩子生来都爱阅读,也不是每个孩子都有乌拉·赫尔茨那样的待遇——那么惬意地在爸爸的书房里待上一天,随便读书、看画、沉思……嗯,即使是读些惊心动魄的故事,也需要这样沉静的心思和慵懒的体态——阅读本身就是一种享受。阅读还是一种特权,可以让你随时参与甚至随意篡改一个个虚幻、迷离然而壮阔、斑斓的世界。

但布鲁诺还不了解这种特权式的享受。每当他按响乌拉家的门铃,他拜访的只是一个日常甚至有点儿庸常的世界。他带给乌拉看的新鲜玩意儿是有那么点儿个人生活的味道,比如帽子、贴纸、滑板……但还不至于让人沉醉。但阅读似乎更不可能让他沉醉。不过,乌拉知道怎么用“危险的书”来拉拢布鲁诺。她让他看到自己脖子上的创可贴,说伤口是书里爬出来的蛇咬的,“那是本有魔法的书,不止蛇,里面所有的东西都会变成真的,读的时候要特别小心……”此时,乌拉的声音就像耍蛇人手中的笛子,一响,所有的蛇都乖乖地跳起舞来。令人魅惑的不是蛇的舞蹈,而是耍蛇人的笛声。乌拉深谙这样的魔法。

魔法自然要开启一段探险之旅。翻开的书页上呈现了一段阶梯,然而孩子们并未拾级而上。故事撇弃了攀登高处获取知识的古老寓意,复苏了《爱丽丝漫游奇境》和《纳尼亚传奇》的幻想传统,让孩子们随着红色的书签线(它和阶梯一同标志着连接现实与幻想的通道,就像兔子洞和魔衣橱)进入另一个世界去。而这个世界里难免会有吵吵嚷嚷的怪物和轰轰烈烈的搏斗,否则它不值得我们片刻离弃周遭稳妥的现实。

果然,阴森的城堡、幽蓝的大海、荒僻的岛屿和狰狞的巨龙……这才是每个男孩心中的金银岛,永远热烈地等待他们大展身手。接下来的历险却是老掉牙的一套(可孩子们总是不厌其烦地想要刺探这样的世界):公主(乌拉)被恶龙掳掠,王子(布鲁诺)在辅助者(一只大嘴鸟,如同古老的智者或神秘的使者,早已预备好一条船、一把剑和一个总会派上用场的小口袋)的陪同下,穿过恐怖的森林,攀上陡峭的岩石,机智(以口袋里的烤鸡作诱饵转移恶龙的注意力)且勇敢(毅然剖开龙腹)地杀死对手,解救出公主。一切删繁就简,稍稍满足下男孩的英雄梦就好。而当他们远远地划着小船时,海里游动着各色各样不为人知的鱼,这似乎在提醒我们——世界多么辽阔、幽深,它永远都超乎你的测知与控制,无论在你醒时还是梦中,所以,探险的时候仍要存留一颗惊奇而不失敬畏的心。

当布鲁诺回到现实时,他还疑惑自己刚才去了哪儿,乌拉得意地说:“去了书里呀。你脖子还受了伤……”她给布鲁诺也贴了片创可贴,它似乎表明了幻想文学的实证性——我真的去了那个荒岛,而不是做梦,你看,我的脖子还受了伤!就像在《玛丽·波平斯阿姨回来了》里,小姑娘简进入一只盘子后,用手帕给一个跌伤的小男孩包扎膝盖,当她出来时,还能看到盘子上画的小男孩膝盖上真的多了一块手帕;或者在《苹果地里的特别列车》里,小学生阿幸坐着一辆奇怪的列车去了“水星”,回来时以为自己在车上做了个长长的梦,可低头一摸衣袋,在“水星”上收到的樱贝胸针还在。手帕和胸针跟脖子上的伤口一样,仍然振奋人心地提醒你——这是真的!但是梦是真的又有什么关系?在武侠小说里,一个人甩一片树叶就能杀死另一个人,真正厉害的可不是那柔弱的叶子,而是摆弄它的人的功力。同样,真正厉害的是想象力本身,是否进入异界就如身为表象的树叶一样,并不重要。如果我们习惯了童书阅读的经验,便不再纠结是真是幻,何况我们清楚地知道,就连布鲁诺本身都是个虚构的形象。

但虚构之物从来都拥有真实的力量。如果乌拉脖子上的伤口是真的,如果她在成长中经历更大的创口,她不会决意去围堵,而是智慧地把它修补成去往异界的通道——或许那儿也有痛苦和创伤,但终有奥妙的拯救与恢复。因为,想象即可疗伤。但想象不止于疗伤,它可以是童年的内核,又往往在阅读中得以实现。乌拉在朗读中带领布鲁诺进入的是一场安乐的冒险、一次必胜的决斗,刺激、兴奋而无真正的威胁与艰苦——这几乎是每个孩子所想望的。说白了,想象就是多一点儿生命体验,哪怕是虚拟的。

但正如前文所说,不是每个孩子都本能地热爱阅读,哪怕面对一个热闹的故事。如何让人进入并享受故事里的世界,乌拉的引领实在是个典范。布莱希特的“间离效果”(观众以一种疏离和陌生的态度看待演员的表演或剧中人物)不适合大多数孩子,别指望人世经验尚浅的他们喜欢隔岸观火或雾里看花,他们更需移情体验和行动上的参与(比如布鲁诺亲历了一回冒险,扮演了一回英雄,哪怕那可能来自他的错觉),这才会让他们惊觉:阅读可以如此美妙!如本雅明童年时的体验:“你从来不是在阅读书籍,而是住在里面,闲荡于行与行之间。”

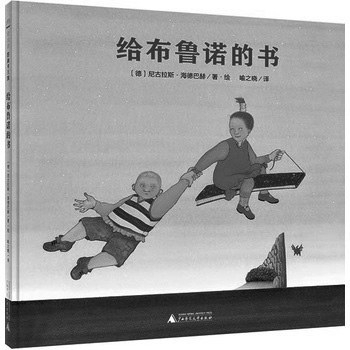

其实,阅读本身不就是最惊心动魄的历险,如同荒岛寻宝或下界漫游,会在你心上留下印记,甚至烙下疤痕——可那才让人更为完整。本雅明还说过一句:“他被阅读的大雪覆盖得异常苍白。”《给布鲁诺的书》这个名字多少带点儿深情的劝勉:我许诺给你的是一个多么纷繁的世界,孩子,去吧,等着被阅读的阳光淋得一身灿烂!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制