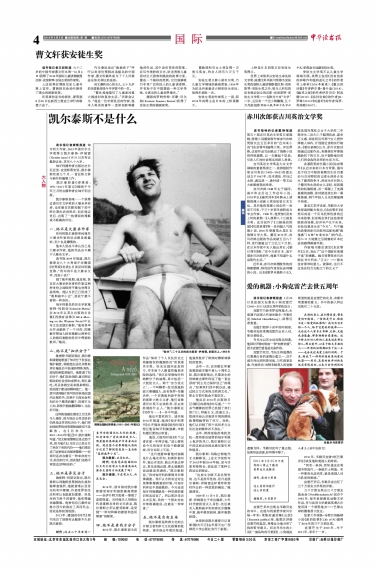

读书报记者康慨报道匈牙利大作家、2002年诺贝尔文学奖得主凯尔泰斯·伊姆雷(KertészImre)3月31日在布达佩斯去世,享年八十六岁。

匈牙利播种者出版社社长尼亚里·克里斯蒂安说,凯尔泰斯死前几个月,一直在努力参与新书的编辑工作。

凯尔泰斯著《旁观者:1991-2001年笔记》刚刚于今年三月份由播种者在匈牙利出版。

凯尔泰斯是唯一一个获得过诺贝尔文学奖的大屠杀幸存者,也有着在苏联控制下的中欧长期生活的经历,但在他去世后,出现了一些错误的理解或不准确的评论。

一、他不是大屠杀作家

任何将凯尔泰斯单纯视作大屠杀作家的论点都是愚蠢的,至少也是懒惰的。

他本人坚决不承认自己是大屠杀作家,他的作品也不属于大屠杀文学。

读书报2009年报道,凯尔泰斯在八十大寿前夕对德国《世界报》发表生日谈话时明确宣称:“我写的不是大屠杀文学,而是小说!”

到了晚年晚期,他发现,甚至在大屠杀幸存者和作家这两种身份之间保持平衡也变得日益艰难。他认为自己已经成了“奥斯威辛小丑”,因此宁愿不要前一种身份。

匈牙利著名的历史学家施密特·玛丽亚(SchmidtMária)在2014年以英文出版的文论集《西线有战事》(AllisMov⁃ingontheWesternFront)中以专文论及凯尔泰斯。“他将其毕生作品献给了一个目的,即理解并帮助人民来理解从两种非人的极权制度的经历中得到的教训。”她说。

二、他不是“知识分子”

施密特·玛丽亚指出,凯尔泰斯清楚地看到了知识分子阶层在维护制度、将制度合法化并帮助其实施统治中扮演的特殊角色,因而拒绝宽恕他们。他看透了知识分子,他们在封闭的、意识形态驱动的社会里如鱼得水,两头通吃,用妥协做交易来换取特权。因此他宁愿选择精神流亡。他一度不读同胞们所写的并获准在国内出版的书,自绝于主流社会和知识分子精英的圈子,即使不为人知,即使只能搞翻译糊口,也在所不惜。

这种孤独感在剧变之后尤其令人痛苦,因为统治公共话语的仍然是这样的知识分子,他们将封闭世界的结束看做崩溃而不是解放。在《另存为……2001-2003年笔记》中,凯尔泰斯写道:“犹太秘密警察总是迁怒于我,因为他们认为自己已经支付了幸存下来的代价——他们现在成了迫害难友的秘密警察——而同时还存在着另一种幸存的方式,纯洁的方式,因此他们是绝不肯放过这种纯洁的。”

三、他不是异见分子

施密特·玛丽亚指出,凯尔泰斯从同胞那里得到的仇视和侮辱愈强烈,他就愈难以忍受无知和不理解,外部世界的关注和承认也就愈加重要。但是对西方给予的善待,他变得越来越警惕。他害怕自己最终定格为西方的政治工具而死去,因此选择回到祖国。

2013年,德国的《时代》周刊采访了回到布达佩斯不久的凯尔泰斯:

时代:过去二十年里您一直作为德国记忆文化的英雄、纪念活动广受欢迎的发言人、明星般的奥斯威辛幸存者而出现。现在整个世界都能从您的日记里了解到您竟然一直自称“奥斯威辛小丑”。

凯尔泰斯:正是如此。

时代:您感觉在德国的记忆文化已经有点儿朝着类似大屠杀生意的方向发展了吗?

凯尔泰斯:不是有点儿,而是完全。

2014年,读书报对凯尔泰斯接受匈牙利国家最高荣誉——圣伊什特万勋章一事做了连续报道。当时他夫人玛格达代表重病在身的丈夫表态,凯尔泰斯之所以接受勋章,是受到“一种对和解的愿望和急切需要”的驱使。

四、他不是亲西方分子

2002年,凯尔泰斯因为其作品“保存了个人反抗历史之残暴强权的脆弱经历”而获诺贝尔奖。但无论国内还是西方,并非每个人都喜欢瑞典学院的选择。“我正在受到匈牙利纳粹分子的凌辱,其中包括一大批犹太人。两个‘官方犹太人’,一个叫赖希-拉尼茨基的波兰裔德国人,还有保罗·伦德沃伊,一个在奥地利游手好闲的前斯大林主义者,他们宣称诺贝尔奖不应该给我,而应该给别的什么人。”凯尔泰斯在《另存为……》一书中写道。

他也不喜欢西方。读书报2014年报道,他向《匈牙利季刊》公开揭发美国《纽约时报》想让他说匈牙利搞独裁,未能如愿后便加以审查。

他说,《纽约时报》有个记者在前一年拜访他,“成心要我说今天的匈牙利是个独裁国家,而它实际上不是。”

“这只能意味着他对独裁是什么毫无所知,如果你能写作,能公开发言,能公开表达异议,甚至还能出国,那么独裁的说法就是荒唐的。”凯尔泰斯说,“我对匈牙利的事情并非事事满意。我不认为我有过对这里事事都满意的时候,可匈牙利肯定不是独裁的。今天还说匈牙利独裁就是一种空洞的意识形态语言了。所以那次采访从未见报,我的一个朋友对此非常准确地说,这就是一种审查。”

五、他不是自由左派

凯尔泰斯是欧洲文化的公开捍卫者和多元文化政策的批判者。读书报去年数次报道,他强烈批评了欧洲对穆斯林移民的宽容。

去年一月,在苏联红军解放奥斯威辛集中营七十周年之际,凯尔泰斯指出,巴黎发生的恐怖袭击事件印证了他一直在讲的“民主无力保护自己”的观点,“如果我们找不到办法,通过民主方式来保卫欧洲文化,”那么它很可能会不复存在。

他还在2014年出版的日记《最后的酒馆》内写道:“一个杀气腾腾的世界已经到了我们的门口,种族主义,民族主义;欧洲开始认识到其开明的移民政策把她带向了何方。突然,他们认识到了那个名叫多元文化社会的物种并不存在。”

去年,欧洲面临的难民危机一度将前沿地带的匈牙利推上批评的风口,凯尔泰斯日记中的这些言论因此被反复引用和提及。

凯尔泰斯·玛格达特地代丈夫解释说,上述文字虽然写于2002年到2009年间,却与目前形势契合,因此成了某种已获证实的预言。

“这些文字既不是仇恨性的,也不是排斥性的,而只是凯尔泰斯·伊姆雷这样看待形势时作出的一种悲哀的确定。”她澄清说,1929年11月9日,凯尔泰斯·伊姆雷生于布达佩斯,少年时代曾因犹太人身份,先后被关入奥斯威辛和布痕瓦尔德集中营,晚年移居柏林,晚年晚期回国。

余泽民译凯尔泰斯日记首部《船夫日记》去年春天由广西师范大学出版社发行了新版。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇