在城市化浪潮之下,中国乡土到底发生了什么?奢婚,打工潮,空巢老人,乡村留守者……乡土生态以及秩序在悄然发生着裂变。到底何处才能还乡,乡愁如何安放,乡土终归走向哪里?《崖边报告》通过文字和镜头,全景式呈现中国西部名为“崖边”的村庄变迁史,记录数十年来崖边人的命运史,打开乡愁之结,探讨和寻找还乡之途。

故乡的落脚点是家园。对于离家很久的人而言,家就是生活过的老屋子,就是父母。

落脚城市以后,回家的次数越来越少。有一年,我和二哥同时回到家里过年,我们父子四人站在院门口聊天。不多一阵,父亲突然依着树干蹲坐了下去。我意识到,长时间站立对他而言有点吃力。父亲郑重地对我们兄弟三人说:“我死后,这个院子和房子20年内不准出卖。”

父亲说这句话之前,我们谁也没有考虑过父母的死亡问题,更没有思考过老院子的处理问题。

父亲靠着老树,蹲在地上说完这句话,我意识到,他真的老了。

我记忆中,父亲是那个肩膀宽阔,用自行车载着我去上集镇的人;是那个下雪的冬天,能帮我将自行车一口气推上岳家山的人;是那个干农活力大无比从不叫累的人;是那个我们兄弟姐妹稍有差池就会发怒的人;是那个凡事不认输的人。

记忆中的父亲不见了,从那一刻开始,我必须要面对另一个父亲了。

父亲所说的老院子,和所有陇中农民的屋舍一样,其实一点不值钱。

在陇中,农民修房都是先用黄土夯筑正方形高墙形成院子,这种院子像一个堡子,面积大多在300平米。修建院墙时先由一端开始夯筑,转一圈和另一端合拢时还要搞隆重的仪式,然后选择吉日再由“阴阳”用罗盘确定开门的方位,将墙体挖洞成门。这种庄院的墙叫做庄墙,一般有5米高。庄院修好后,再依次按照东南西北方向修建厅房、南房、西房、北房,最后构成一座整齐的四合院。资金紧张的人都是先修一个偏房,或者最小的房子,厅房留在富裕之后修建。崖边人的房屋都是土木结构。直到2013年,崖边依然没有砖木结构或者混凝土结构的房屋,足见贫瘠程度之深。

我父亲的老院子是先盖房子后修院墙,属于典型的规划缺失。父亲修建自己的家园时,爷爷已经死了很多年。没有父兄帮忙,他当时没有能力夯筑庄院。多子、贫困,使他的一生难有大的发展进步。他的庄院比别人家的大,但院墙没有别人家的高,形制也没有别人家的有规则。直到1998年,父亲还在加高自己的院墙,我在假期还是他的助手。父亲的老院子大大小小的房子很多,但最值钱的还是祖上分得的椽檁修盖的厅房和北房,其余的房间都是父亲亲手栽植的白杨树砍后加盖的。他1980年代修盖的厅房在1997年又进行了翻修,门窗全换成了大开间,比之前有了较大提升。

我的父母共有4个子女,其中3个儿子,1个女儿。我们兄弟3人年龄差距较大,老大阎海平长老二阎海鹏8岁,老二阎海鹏大我8岁。父亲最大的任务是抚育子女长大,父亲最大的功劳也是让我们长大成人。由于年龄差距大,我们兄弟3人的成长变化、人生变故都是在漫长的进程中展开的。父亲见证的子女成长故事缓慢而迟滞。

1993年,我还在上小学。我母亲和大嫂吵了一次架,婆媳矛盾演变成正面冲突,一大家子人再难以在一口锅里吃饭,分家成了唯一的选择。

我依稀记得,分家当天,大哥坐在一把椅子上,低着头,眼里噙着泪水,一言不发。父亲宣布了对物产、粮食、土地、家具的分配计划。大哥被分到了庄院外面的两间门房里,按照计划,一切田产物件都是按三等份分配的。大哥理应分到家里最值钱的两间房子的三分之一椽檁。但这两间父亲从祖上分来的房子并没有拆分,条件是大哥给自己盖房子时父亲必须予以帮助。这样保证了父亲老房子的完整。

其时,二哥正在上高中,我在上小学,父亲身上的担子还不轻。在分家的过程中,父亲为我和二哥预留了两份家产。

大哥历经多年积攒,修建了自己的庄院和房子,远比父亲的要阔气。

大哥分家的一幕在我的记忆中,至今显得残酷无情。但这一幕也是父亲所经历过的,更是过去所有崖边男人都要经历的。父亲未成年时丧父,他作为最小的儿子,承担了赡养老母的义务,他分得了祖上留下的一间南房的松木椽檁,才修建了自己的房子。按照崖边以往的经验和做法,有着三个儿子的父亲还要将穷家连续拆分,但我的父亲将他的财产切分为三份,将其中的一份分给老大后,这种分家由于二哥和我相继进城而停止了。

大哥阎海平有自己的房院,我和二哥阎海鹏都进城了。父亲清楚无人再坚守他的两间土房一个土院,但他不愿意自己亲手缔造的家园在自己死后很快消失。

“我死后,这个院子和房子20年内不准出卖。”这是一个留守老人最重大的心愿。

父亲一生贫穷、节俭,办任何事都以崇尚节约为第一原则,修房子也不例外。父亲修筑的屋舍,养育了我们几个子女。尽管不值钱,父亲对他的房屋还是充满了感情。他的家园感神圣而庄重,他希望自己辛勤建设的家园能够保持原样至少20年。

父亲不能阻挠子孙在城市化浪潮下融入城市生活,但他骨子里对故乡充满着热爱。他渴望自己的子女即使在城市里发达了,也不要忘记自己的故乡在崖边。他说那里有你们成长的老屋和记忆,还有祖先的遗骨。

父亲希望我们不要忘记根脉。这样的教训或许是人类迁徙活动中亘古不变的温情。

父亲也曾有走出崖边的机会,但他注定是一个保守的人,只能在崖边固守一生。1950年代,在城里工作的大伯给父亲介绍了一份铁路系统的工作,但父亲干了几天就回到了崖边,从此再也没有离开崖边。

父亲守护着崖边属于他耕种的土地,守护着崖边属于他的黄泥小屋,也守护着他的喜怒哀乐和悲情人生。活着,崖边是他的生命家园,死了,崖边是他的灵魂家园。

但他的子孙后代正在开启完全不一样的未来。

2010年春夏之交,几辆小汽车来到了崖边。

这时候崖边出现汽车,早已不是什么新鲜事。但十年前,崖边出现一辆拖拉机,都会招来热烈的围观。我小时候就和伙伴天天盼望有拖拉机能来到崖边,我们可以在拖拉机爬坡的时候,双手拉住车筐,将自己吊挂在车厢后面,感受乘车的乐趣。尽管这种做法极其危险,但车主通常都会通融一把,让孩子们的童心得到释放。

小汽车来到了阎荣光家,来者是我的大伯阎林。

1949年入伍后,阎林一直生活在城市。记忆中,阎林还乡的次数不多,从我记事到我1999年离开崖边,他回到崖边的次数共有3次。他每次来,我都会远远地看着,刚见面,我要鼓足勇气怯怯地叫一声大伯。阎林听到我的问候,会回复我一声“嗯”,并附赠几颗糖果。获得糖果的我然后就远远地站着、看着。阎林还乡的年月,我族中人丁兴旺,孩子多。我清楚,我在大伯心中的地位是模糊的,概念化的。他顶多只会记住我是他六弟阎明的第三个儿子。

有一年夏天,大伯和大妈回到崖边时,还带着唯一的儿子和唯一的孙子。按辈分,大伯的孙子应该叫我叔叔,但他和我年龄差不多,我也就没了长辈的威严。那是他第一次来崖边,好像也是截止目前的唯一一次。他来的时候,大妈怕自己的孙子喝不惯崖边的窖水,特意带着健力宝饮料,他喝过的健力宝空罐子,在他走后还一度是我不忍舍弃的玩具。那个年月,我对来自城市的商品充满圣洁般的膜拜。而我大伯的孙子却对农村的一切充满无限的好奇,他玩得异常开心。

加拿大学者道格·桑得斯在《落脚城市》一书中提到,不论是东南亚还是非洲或者欧洲,世界各地的农民都在过去的好几个世纪中向城市迈进,每一个走出乡村的人都会在落脚城市打工挣钱然后寄回家中改善家中的生活条件。阎林借助当兵离开崖边比打工要舒坦得多,他的向上流动进入体制内,待遇非常优越,有体制的坚强护佑,他是幸运的。但他改变的只有自己的命运,并未给家里的父母和弟弟们带来丝毫变化。他彻底拉开了和自己弟弟们的人生差距。他们的差距也是中国城乡差距的真实反映。

2001年,我在天水拜见阎林时,他住在单位家属区的一个平房里。印象中,那个平房还带有一个小院,环境优雅、清净,两大间房屋外带一个小厨房。在我眼中,那个平房相当优美,水电暖齐全,与崖边的一切房屋相比较,那平房绝对是天堂级别的,而崖边的黄泥小屋都是地狱级别的。在2002年,我第二次拜见阎林时,他已搬到了女儿的楼房内居住。整个2001年、2002年,直至后来的很长一段时间,我都是租住在天水市狭隘逼仄的民房内,或者挤在单位的宿舍里,对于阎林老夫妻的住宿条件非常羡慕。2004年,阎林的单位又为职工在平房旧址修建了家属楼,阎林老夫妻获得了一套100平方米的房子。不论是居住自己的房间,还是居住子女的房间,他们养老的居住问题完全能够得到满足。

进入2000年以后,城市居民的生活水平大幅提升,每一个城市家庭的生活都有了较为强劲的消费能力。像阎林这样的离休干部,待遇也是一年比一年好。阎林老两口真正到了安享晚年的阶段。

天不遂人愿,2005年,阎林的老伴在糖尿病和胃病的双重折磨下,离开了人世。阎林从此成了一个孤独的老人。

老伴走后,阎林起初一个人住。阎林早年参军入伍,养成了生活规律、作息时间严谨的好习惯。每日三餐开饭时间准时准点。他自己煮稀饭、煮面条,粗茶淡饭过得有滋有味。后来子女不放心,他被接到了大女儿家中。他每天除了吃饭,就是转悠到大街上晒太阳。他一个人孤零零地坐着,瞅着大街上来来往往的行人和车流。离他不远,有老人正围坐在一起下棋、聊天。即便回到家里,阎林也是一个人待在自己的房间,不愿意和子女交流。有亲戚前去看望,简单交流后,他也会很快下达逐客令。

孤独围着他衰老的躯体,他也自主地沉浸在孤独的氛围里。

阎林来到崖边后,寄住在侄孙阎荣光家中。阎荣光是什川乡供电所的电工,举家搬迁至集镇,不大回家。阎荣光的屋内陈设整齐,打扫得干净,他住得很满意。阎林自幼喜欢干净。在离开崖边当兵之前,阎林曾将瓦罐底部钻了小孔装入温水挂于房檐,自己站在底下洗澡。缺水贫穷的崖边人认定阎林有进城的命。

阎林住进阎荣光家里后,开启了彻底的独立生活。他整天将自己幽闭在阎荣光的院落里,他自己做饭,不与任何人交流、不与任何人接触,也不在崖边的大地上走动。据说他早年探亲回到崖边时,会四处走动,有时候会背上猎枪打猎,有时候会到河坝里洗衣服。他把在城市就浸透他生命的孤独带到了崖边,没有人知道他体悟到了什么。

阎荣光说,阎林经常在深夜里静静地坐着,开着灯,一个人说话。说自己的老伴,说自己的心事,别人不大听得清楚。

深夜,陇中旱塬万籁俱寂。崖边在岳家山下静静地入睡。偶尔,有一阵细碎的风吹过,只有树叶沙沙作响。阎林点亮的灯,寂寥孤独。

时间倒退到1930年,崖边没有电灯,住户稀少,阎林出生。1949年,19岁的他瞒着父母,自己去当兵。2010年后,他挣脱子女的担心,毅然回到了故里,一个人投入到崖边的时空里。回忆一旦开启,将无边无际。

2012年,我回到崖边前去看望阎林。他一个人刚吃完晚饭,正在看电视。他每天都会看新闻,6点40分看《甘肃新闻》,7点看《新闻联播》,完了再看央视国际频道,每天如此。他和我仔细地聊天,没有赶我走的意思,这让我颇感意外,我坐了足足40多分钟。他坐在一张旧椅子上,费劲地试图打开一罐带鱼。

“我帮你打开?”

“不用。”

他拿着尖嘴钳子的手不够利索,不够有力度,老半天才打开,打开后合起来放在了柜子里,这是他第二日的午餐。

聊得起劲的时候,他从椅子上站起来,双腿弯曲,腰背佝偻。

“我爱老家,我现在身体好,心情好,看我腿都不疼了。”

他双手在膝盖上抚摸了一下,然后颤巍巍坐了下去。他的左腿膝盖骨在1950年代甘南平叛时受伤,留有后遗症。

“崖边环境好,空气好,安静。明年我还要来。”

除了干燥和风大,崖边的确没有污染。没有尾气、没有噪音。其实,这不是他回到崖边的全部理由,崖边吸引他的还有乡情。

一个老人放弃城市优裕的生活条件,一个人返回崖边,反映了他内心潜藏的对故乡的热恋。

2010年后,阎林每年都回到崖边。春夏之交来,入冬时节走。他在天水和崖边之间迁居。崖边的年轻人为了进入城市像候鸟一样迁徙,而从崖边走出去在城市里落脚的阎林为了找寻乡情也像候鸟一样迁徙。

据子女讲,阎林还提出他死后要葬在崖边。他想叶落归根,魂归故里。

一个人活在世上,飘摇一生,为了找寻生活的幸福而奔波,终了,难免回望乡关。乡情、乡恋、乡愁,正是乡土中国的精神所在。

阎林晚年持续在春夏季节回崖边居住,为自己开辟了“第二住所”。这的确是乡土沦陷进程中温暖的亮色,他用自己的方式唤醒了更多人对故乡情感的共鸣。

我大伯的子女、我的姑姑都产生了在崖边建立“第二住所”,安度晚年的想法。我的姑父戏谑我的大哥:“海平,你是村长,你给我搞一片地,我修个房子来崖边住。”我大哥愕然回敬:“崖边的地是崖边人的,我管不了。你想住来我家住就行了。”

私下里,阎海平给我抱怨:“这些人都疯了,城里的洋楼住腻了,到这穷山沟沟开什么玩笑。”

离开者不懂坚守者的苦,坚守者不懂离开者的愁。这是有关城市化的悖论。

2014年腊月。

不大不小的雪已经下了整整一天,还丝毫没有停下来的意思。崖边所有的黄泥小屋都被大雪覆盖了。

茫茫雪雾笼罩山村,视线被拘禁,只有屋舍、村道、枯树、炊烟清晰可见。

久居城里,回乡总选择在天气晴朗之日。很多年没有遇到过故乡下雪。下雪的天气,时光实在是显得无聊。纷落的雪花阻断了做事的信心,懒散会从内心扩展到周身。

我在村里转了一大圈子,寂静无声。我小的时候,下雪天会有很多小孩子在村头巷口玩闹。但20年后,村里静得出奇。青壮年外出,小孩子能带走的多数也被带走了。留下的多是老人,大家呆在自己的家里,有电视机看。村外逗留的人很少很少。我无法找到童年的踪影。我童年的村庄没有电、没有电视机,下雪天不玩雪,除非身体出了毛病。

再有一周就是2015年春节。同龄人中,很多人都还没有回家,我不知道该去谁家串门。

自从和厉敬明对话之后,我对故乡的认识产生了微妙的变化。我想尽可能多地回到崖边。尽可能多地接触崖边的人、尽可能多地了解他们的喜怒哀乐。

“做人不能趾高气扬,比自己辈分大的人,一定要主动问好,要显得谦逊有度。”这是父亲从小对我所作的教导。

那些叔叔、婶婶辈的人,每次碰见,我主动问好总能得到友善的回应。但是,曾经的玩伴、学友,多年不联系之后,即便我再怎么示好,似乎也得不到热情的回馈。从他们的眼神、从他们的话语中,我能感觉出生疏。在他们心中,上过学的人和自己不在一个层次,他们对相遇很漠然。即使我努力走近他们,他们也是不冷不热。

人和人的交往中,默契和友善是基础。友善不一定要说出来,但冷漠和无所谓总能在接触的瞬间释放出来。隔阂来自互相的疏离,大家奋斗在各自的人生道路上,有了各自不同的价值追求,曾经的无忧和坦诚不见了。

一切都变了,彻底变了。人和人的交往变得多余了起来。

我不由地感觉到,我成了崖边的陌生人。我从崖边迁走的不止是户口,还有村庄生活炼就的人情。

“人是最根本的,你和老二都不听,以后咱家的院子都没人守了。”坚守崖边的大哥阎海平对我和二哥阎海鹏只有一个女儿的境况也是多有指责。

大哥家生了一个儿子一个女儿,我和二哥都只有一个女儿。大哥和父母亲一条心,都认为家里的男孩子太少了。

“我活着,爸爸的院子没人敢动,等我死了,咱们家真的没人守了。”大哥阎海平经常会向我念叨。他的儿子在2014年也已进城了。

我的家族变迁,直接反映了乡村沦陷过程。正是越来越多的人和我一样离开乡村,有了村庄的消亡。越来越多生活在城市的人迫于生活压力选择不生或者少生,正在改写和村庄消亡一样意义非凡的历史。

本想和好几年不见的佟富多聊几句。关于个人,关于乡村,悲伤的情愫油然而生,不住蔓延。我选择了回家。

夜色中,十字路口的高房静静地矗立着。我来到高房前驻足,高房墙皮脱落,土坯外露。望着高房,装在高房里的童年旧事一一跑了出来……

在我整个童年、少年的记忆中,城市是充满无穷魅力的。可能是我有亲戚生活在城里的缘故吧,我比同龄伙伴更加对城市充满想象。每次大伯和姑姑坐着小汽车回到崖边探亲,在高房里和厉军红玩耍的我总会在第一时间发现。我会自豪地去迎接崖边很少见到的小车和小车里的亲戚。他们的谈吐、他们的衣着……他们的一切都与崖边人不一样。他们用有别于崖边人的城里人特质对我平静的思维构成搅动。记忆中,我姑姑会将自己儿子穿旧的衣服带给我,这让我的整个童年时代有优于同龄伙伴的服装穿着。

厉军红家的高房里,我们一大群男孩子一起下过象棋,打过扑克,聊过女孩子,憧憬过外面的世界。

后来,我们的目光和眼界慢慢地不再聚焦高房。我们开始抬头眺望村庄最高处的岳家山堡子,那是崖边方圆数村最高的标志。那时候崖边人出行的交通不便,每次崖边外出的人回来大多都要步行从堡子旁边经过,然后越来越近;每次崖边人离开村庄,都是走到堡子跟前然后消失得无影无踪。我对城市的一切想象,就都要穿越堡子,我总是看着堡子,想象着城市的一切。

小时候,挣脱父母的管束,我最远能到达的地方,就是岳家山古堡。爬上堡墙,可以望见岳家山周围的所有村庄,我看到了崖边之外还有村庄。稍稍长大后,我和小伙伴第一次翻过岳家山,在古堡下经过,愉快地去了乡上的集市,实现了人生第一次自我支配的消费。集镇上人很多,商品也很多,看得我眼花缭乱。我们一行人都是步行,整整20公里的路程,走得有点累,但心里很快乐。后来,上了初中,每一周都要从岳家山堡子下面经过。再后来,半夜起床从堡子下面经过去了县城,县城有高楼,百货更繁华。再后来,我去了更远的地方,便很少再从堡子下面返回。

巨大的城乡差距,让我用整个童年和少年时期仰望星空一样仰望着我城里的亲戚,幻想着城市的表情和性格。但在我的生命中,我没有刻意产生过进入城市的冲动。我的求索是不知不觉间完成的,我经历了复杂的人生境遇后,最终落脚城市。买房、转户籍、安家、娶妻,由农民变为市民,这一年我25岁。

落脚城市以后,回到崖边的次数少了。不能回到故乡,但始终不能忘记故乡。无数次从睡梦中惊醒,是故乡的情景和人事。崖边的沟沟洼洼都能轻而易举出现在梦里,一截土墙、一汪水池、一棵老树、一座黄泥小屋,抑或母亲的热炕头和她的唠叨……这一切,就是实实在在的故乡。

在梦里,我无数次回到故乡,看到的是春暖花开,是人情通达。在现实,每次回到故乡,目力所及总是不忍阅读。

一个人一生最深刻的记忆来自童年,离开童年生长的地方,一辈子最深刻的记忆驻守在故乡。对于有乡村生活经历的人来说,有关童年的回味总是丰富多彩、绚烂多姿。

所有由乡村向城市迁徙并落脚城市的人都会有淡淡的乡愁,都会有幽幽的乡恋。我作为一个进城的农民,也有自己的乡愁。每次面对焦灼的农村,面对大地上劳作的父母亲,我没有在城市生活而产生丝毫的幸福感。我的乡愁是沉甸甸的生活。我觉得进入城市是一个逐步抹杀温情的方式,但我自己也无法遏止地进入了城市。

出生在崖边的70后和80后人群中,已经有近一半人迁居城市,融入城市,落脚城市。他们或是依靠考学、或是依靠打工、或是依靠从军。除了老人,留守崖边的中坚力量是60后和70后人群。崖边和我年龄差不多的80后人群中,除了厉军红还操持农事种田外,其余都已不大种田。而像我的侄子阎旭东一样的90后青年则普遍从来没有碰过农事,他们的全部热望都在城市里。

以我的父亲阎明为代表的留守老人终生都会固守崖边的土地。

以我的大伯阎林为代表的成功落脚城市的老人在生命的尽头选择了叶落归根。

我的同龄人不论已经落脚城市、还是正在挤进城市,未来会追寻怎样的乡愁呢?这将是整整一代人的迷茫。他们是否也会和我一样,既思念故乡,又被故乡隔阂而感到惆怅呢?

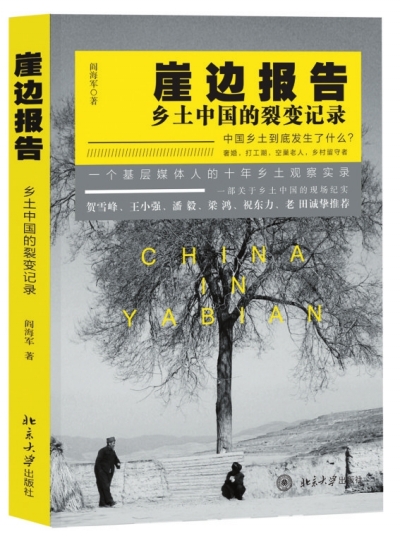

(本文摘自《崖边报告——乡土中国的裂变记录》,阎海军著,北京大学出版社2015年8月第一版,定价:39.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制