2015年6月,《四部要籍选刊》第一辑全部刊成。自2011年至今,时逾四年,书成六种,虽然不及专业出版社动作之迅捷,但对于传古楼这样一个新生的民间影印组织来说,已经算是可喜的成绩。丛书质量如何,学界自有公论,毋庸赘言,而其成书过程,或亦有供关注古籍影印业者参考的价值,故撰此文,述其始末,作为此一阶段工作的纪念。

一

2009年10月,我与某出版社的一位职员在豆瓣上发生过激烈的争论,大意是指责现在的古籍影印单位过于关注希见善本,忽视了经典著作的推广,并引清嘉庆阮元校刻之《十三经注疏》为例。与网络上其他大大小小的争论一样,此事亦不了了之,因为在当时的出版环境下,确实没有解决问题的契机,争也争不出个所以然来。然而这场争论却提醒了我,常规渠道既走不通,何不换个方向试试,于是在社交网络上联系了若干爱读旧书的同道,建立名为“读之者不如印之者”的QQ群,准备群策群力,自筹资金,按照理想的模式去影印经典古籍。

计划的进展并不如想象中顺利。与公立图书馆交涉经验的缺乏、对书影后期处理技术的生疏使得这个设想在很长一段时间内都停留在纸面。茅海建教授谈及晚清国势时曾言:“中国传统的知识分子乐于设计宏大的纲领和框架,却不善于或不屑于从事基础的实践工作,然而当时真正迫切需要的却是能够落实到细节上的人。”我们所面临的最大困难,也是缺少这样一位执行力强,尤其是熟谙实体项目运作的成员,直到数月后,杭州陈志俊兄参与进来,停滞已久的计划才开始有了实质性的进展。

志俊兄并非研究古典文献的专业人员,但其对文化传媒事业有着极为敏锐的嗅觉和过人的执行力。在短暂的交流后,他就区分出原计划中的可行与不可行之处,并主动表示愿意承担整体的运作责任,这当然是再好不过的事情,于是最终决定以“传古楼”为旗号,以“四部要籍选刊”为丛书名,由志俊兄主持运营方面工作,我则可专注于丛书的选目、编纂与校对等事宜。

当时所设定的几条基本原则,至今未曾动摇。约而言之:

(一)影印中国古籍中价值较高、影响较大的经典著作,但要推行“学术性善本”的概念,尽量不与普遍关注的文物性善本重合。

(二)一律采用32开,每面影印原书半叶的形制,我们认为这是古籍影印的黄金尺寸,是兼顾阅读与携带需要的平衡点,也能有效控制成本,达到压低书价普惠民众的目的。

(三)书影全部采集自馆藏原书并获得影印授权,正式出版。

正是因为志俊兄经营领域的过人天赋及其在人脉、资本方面的坚定支持,我们才敢于选择这样一种压力极大但较有可能长久地走下去的影印模式,而长久地走下去,对于一个志不在小的民间团队来说,就是最重要的目标。

出版的主题最终设定为“传古维新”,传古之意一目了然,维新则是取自《诗经·大雅·文王之什》中的“周虽旧邦,其命维新”。“新”的含义包括两点:一是我们传播的虽然是古代文化,却藉助于新的出版模式,以便于研读为原则,并不泥于旧制;一是我们相信传统的经典著作在现代社会中仍然有其生命力,希望读者能从旧书中读出新见来。

二

影印的第一步选择的是清嘉庆吴氏真意堂刻《四书章句集注》,因为该书在中国内地较为通行的是中华书局点校本(收入《新编诸子集成》丛书),但其点校的底本——清嘉庆吴氏刻本似未曾在大陆影印单行过,台湾艺文印书馆的影印本则因为渠道问题很难在书肆中遇见。以这部书作为《四部要籍选刊》的开端,首先在学术质量上容易得到广泛的认可,其次在市场上几乎没有同类影印本竞争的压力,特别是考虑到其篇幅适中,这也意味着影印出版的初期投入不会太大。现在回想起来,当时的心态不免过于谨小慎微,然而在起步阶段,小心一点总是好的。

经查询得知浙江图书馆藏有该书的印本,志俊兄便出面与官方接洽,购得全文书影,又联系其素有来往的浙江大学出版社编辑张鸽女士,很快敲定了出版合同。志俊兄办事作风雷厉风行。我没想到这么快就能出版第一部印本,于是匆匆撰成短序,简单介绍了影印该书之缘起后,2012年7月《四书章句集注》即正式出版,首印1000册,次年(2013年)居然又加印1000册,今年(2015年)又加印了1000册,在学术出版日益蹙迫的今天,传古楼的处子作就能有这样的成绩,既让我感到意外,也暗自庆幸预设的填补市场空白、回归阅读本原的方针是对的。

初战告捷,志俊兄便和我继续筹划进一步的工作。首先是总结《四书章句集注》的得失,影印前未能广泛调查馆藏复本的情况,所用底本只是吴氏刻本的一个较晚印本,印工欠佳,笔画亦多缺损,此缺点之一;后期处理缺乏经验,在彩图转二值图像的过程中损失了部分细节,又未能对版面效果作有效的修正,此缺点之二;序文过于简单,没有尽到介绍底本源流优劣的责任,此缺点之三;开本用大32开(880mm*1230mm,1/32),内页纸张过厚,手持阅读较为吃力,此缺点之四。因为有这些不足,《四书章句集注》只能说满足阅读的基本需求,但还未达到影印本的理想水平。

第二种书选择的是清嘉庆阮元校刻《十三经注疏》中的一种——《毛诗注疏》,页数是《四书》的三倍有余。从《毛诗》开始,影印工作的第一步就是调查各地馆藏。有趣的是,像嘉庆阮刻《十三经注疏》这样有名的刻本,各地收藏的数量却很有限,即使是上海图书馆这样的大馆,也只有两部复本,品相完好、刷印清晰的本子尤其难得,在比对过上海与杭州两地馆藏的七八部复本后,最终决定用上图藏本作影印底本。

古籍书影的后期加工不同于普通的图像处理,有其独特的技术要点,这方面我们都是门外汉,要提高水平,必须向内行请教。考虑到山东大学杜泽逊老师主持影印的《山东文献集成》是近年来大陆出版的影印效果最好的古籍丛书之一,我便通过复旦大学的师兄金晓东博士联系上了杜老师,向其表达了后期处理亟需指点的心情,杜老师热情地帮忙介绍了当年协助他处理书影的杨红玉老师,志俊兄遂安排其公司中有一定基础的温华莉女士直接跟杨老师学习相关技巧。华莉聪慧而好学,很快掌握了基本的技术要领,于是出版工作中的第二道障碍也已清除。

影印效果改善之余,纸张形制也作了调整,内叶用纸更为轻软,开本缩小为小32开(850*1168mm,1/32)。为了解决书名用计算机字体过于板滞的问题,我又写信向素未谋面的山东大学刘晓东教授求助,居然很快就收到了刘老师寄来的楷书五经书名题签,精雅绝伦,无半分火气。这件事既让我们深受感动,也益发觉得责任重大,今后如果不能做出象样的影印本来,不仅有愧古人,也对不起各位学界前辈的帮助和支持。

从《毛诗》开始,复旦大学王水照先生的高足、西泠印社出版社编辑解旬灵老师也加入影印团队中,确立了由志俊兄策划、筹备全程工作,我负责丛书选目、编纂,解老师负责出版审核的人员结构,传古楼的影印事业也从此踏上了正轨。

三

由于合同洽谈的缘故,《阮刻毛诗注疏》被转到西泠印社出版社出版,此后的《阮刻周易兼义》《阮刻尚书注疏》《阮刻春秋左传注疏》《阮刻礼记注疏》又转回至浙江大学出版社出版。这倒不算什么大问题,因为传古楼与《四部要籍选刊》的标签是贯穿始终的。我们所期望的是尽量利用可用的出版资源,将《四部要籍选刊》树立为一个新的口碑较好的品牌,使读者见此便知其学术质量有保证。当然从长远来说,保持合作伙伴的稳定对双方都有好处,所以今后相当长一段时间内,《四部要籍选刊》的后续品种应该都会在浙大社出版。

《毛诗》相对于《四书》的改进幅度最大(几乎在所有方面都有所提升,并且真正确立了丛书的基本体例),但因为调试经验的不足,仍存在墨色偏淡等问题。直到第三部作品——《阮刻周易兼义》,才算真正达到理想的影印水平,如沈楠兄在2014年12月31日《中华读书报》上发表的书评《阮刻周易兼义的传古维新》所言,其进步是“跨越性的”。可以说,在现有的技术条件下,《周易》已经做得足够好,因此后续工作对制作水平的要求,最重要的是维持,而不再谋求大幅度的变化。

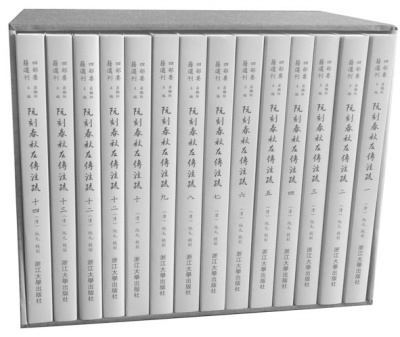

当然,细节上的改进仍然在继续。此后《阮刻尚书注疏》的函套侧面形状从以前的长方形变为梯形,留出一条斜口,以便抽出书本;《阮刻春秋左传注疏》因为有14册之多,于是又在外面加了一个封面同色纸张印制的套子,强化对书本品相的保护;《阮刻礼记注疏》的出版说明则是五经说明中我自己最满意的一篇。也许从统一丛书面貌的角度来说,这种坚持不懈的改良并不算是聪明的做法,但能让读者感觉到精益求精的制作态度,使《四部要籍选刊》日益符合研读的需求,才是我们更关注的事情。

阮刻五经出齐后,与最初印行的吴刻《四书》组成了一套略显另类的“四书五经”,其面貌、体例虽大相径庭,却都是在学术史上具有特殊意义又影响极为深远的经部要籍,能将之作为《四部要籍选刊》的开端,正切合我们丛书的宗旨。回想起六年前在豆瓣上激烈争论的问题,居然以这样一种奇妙的方式得到了部分解决,人生的因缘际会,真是难以逆覩,当年参与争论的网友如果知道的话,大概也会哑然失笑吧。

四

影印团队组建之初,并未料到能做到今天这样的规模,但传古楼版“四书五经”所得到的关注给了我们很大的信心,决定按照既定章程,将《四部要籍选刊》继续做下去。在与团队成员、出版社方面多次协商后,将来的出版计划也渐渐有了眉目。

名为《四部要籍选刊》,当然不能仅限于经部,目前的想法,是要先把史、子、集部的最要紧的代表性著作印出来,实现对中国古典学的基本覆盖。除了继续坚持影印“学术性善本”的原则外,针对市场需求情况,还加入了三点遴选标准:一、市面上点校本常见而据以点校之底本的影印本不常见者优先;二、市面上已有影印本而效果欠佳、不便阅读者优先;三、文本各有所长则刻印精美者优先。由此得出的下一步出版计划如下:

史部:《资治通鉴》清嘉庆胡克家刻本。此书地位超凡而分量极重,足为史部独当一面。

子部:先印“周秦诸子编”(借用《书目答问》之概念),拟印9种。《荀子》用清乾隆安雅堂谢墉刻本,《孙子》用清嘉庆孙星衍刻本,《管子》用明赵用贤“管韩合刻”本,《韩非子》用清嘉庆吴鼒刻本,《墨子》用清孙诒让《闲诂》光绪活字本,《吕氏春秋》用清乾隆《经训堂丛书》本,《老子》用清光绪浙江书局刻《二十二子》本,《庄子》用《二十二子》杨沂孙手批本,《列子》用清嘉庆《湖海楼丛书》本。

集部:分“汉魏六朝编”“唐代编”“宋代编”“总集编”,“汉魏六朝编”拟印6种。《楚辞章句补注》用清康熙汲古阁刻本,《蔡中郎集》用清咸丰海源阁刻本,《曹集诠评》用清同治金陵书局刻本,《靖节先生集》用清道光湘潭周诒朴刻本,《文心雕龙》用清乾隆养素堂刻本,《庾子山集注》用清康熙崇岫堂刻本。

《资治通鉴》目前主要有《中华再造善本》影印的南宋绍兴刻本与元至元刻本、《四部丛刊》影印的百衲本、《景印文渊阁四库全书》本及台湾艺文印书馆影印的明万历刻本,然而通行的中华书局点校本的底本——清嘉庆胡克家刻本却未见影印,故《四部要籍选刊》可补此缺。

周秦诸子的清刻本中,《二十二子》夙称善本。此次拟影印的荀、孙、管、韩、吕皆系《二十二子》本之源头,老、庄则径用《二十二子》本,墨用孙诒让《闲诂》活字本,又与艺文印书馆曾影印的《闲诂》刻本有别,列用《湖海楼丛书》本,即杨伯峻先生点校《列子》之底本。

集部汉魏六朝编中,《楚辞》汲古阁本系传世最善之本,《蔡中郎集》为清人仿宋刻之上驷,《文心雕龙》是通行之养素堂本的初印本,校勘价值颇高,曹、陶、庾三家既足以代表相应历史时期的文学最高水平,亦皆系清人注文集之名作。

若能在数年间将此三类选目悉数付梓,则《四部要籍选刊》就可谓初具规模,传古楼之影印事业也将再上层楼了。

五

现代出版的中国古籍,无非排印与影印两涂,然而排印本每每新增“落叶”,影印本又多模糊不清,套用王静安先生的话来说,真是可信者不可读,可读者不可信也。古籍的影印与排印事业,虽不始于民国,然而民国时商务印书馆的《四部丛刊》与中华书局的《四部备要》实为各自领域中具有特殊意义的里程碑。就主旨而言,《丛刊》的重心在于传真,保存善本尤其是文物性善本的面貌(些许描润致误之失,无妨大局),《备要》的重心则在于实用,不仅面目清晰工整,且以文本较为完备的明清校注本为主。仍以正经注疏为例,《丛刊》包括各经的宋刻单注及部分单疏本,《备要》则收录阮刻《十三经注疏》,二者的文物价值及校勘意义当然判若云泥,但从普通阅读的角度来说,《备要》才是更好的选择。在现在的出版环境下重新审视《丛刊》《备要》的价值,不妨说《备要》长于选目,而病于排印,《丛刊》得于影印,而失于薄今,所以在《四书出版说明》中我们就曾强调,《四部要籍选刊》的精神是用《丛刊》的方法来印新的《备要》,在适于通读的同时,保存旧刻的面目,使今人在追求复古而愉悦的读书体验的过程中,不必花费太大的精力与代价。缩印本与数字化书影仍然有其存在的必要,《四部要籍选刊》也不会妄想代表未来古籍出版的主流风格,我们所追求的,是要为百花齐放的古籍影印行业添加一套意在回归阅读本原的丛书,使这个文本检索效率极速推进、古籍知识点高度碎片化的信息世界看起来不那么紧张而匆忙。

我的老师曾为毕业生题写过一副对子,下联云“家总要成,钱总要挣,奔走红尘,莫忘曾经是书生”。《四部要籍选刊》可以从不同的角度阐发出多样的学术意蕴,然而对志俊兄、旬灵师姐与我来说,所以致力于斯,也只是为了心底不能割舍的书生梦而已。感谢梁颖先生、黄建华女士、邹晓燕女士、沙文婷女士等文献工作者的多方支持,感谢刘晓东教授、杜泽逊教授、吴格教授的热情帮助,感谢张鸽女士、温华莉女士的辛勤劳动,感谢多年来关注我们的读者。这条道路注定不会平坦,但很庆幸能与你们一同前行。

《四书章句集注》浙江大学出版社,ISBN978-7-308-10110-3,2012年7月,定价150.00元

《阮刻周易兼义》浙江大学出版社,ISBN978-7-308-13452-1,2014年7月,定价150.00元

《阮刻尚书注疏》浙江大学出版社,ISBN978-7-308-13454-5,2014年11月,定价200.00元

《阮刻春秋左传注疏》浙江大学出版社,ISBN978-7-308-13487-3,2014年12月,定价700.00元

《阮刻礼记注疏》浙江大学出版社,ISBN978-7-308-13488-0,2015年4月,定价700.00元

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制