人对事物的兴趣,最初常处于朦胧的直觉。我在少年时代喜欢“创造”二字,觉着好奇,有点神秘。其中的奥妙,随着年齿渐长加深了认识,但永无止境。

读诗,从幼时开始,许多内容不懂。即使明白如话的句子,理解也停留在表面上。现在回忆,最感兴趣的倒是那节奏和韵律,朗朗上口,易记易读,吟诵起来,有一种与人的内心相协,与天地同在的感觉,虽然我那时不可能用这等语言表达。

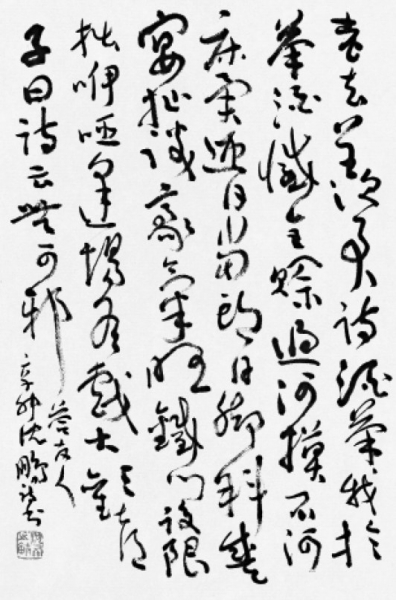

说我写毛笔字起点早,从五岁开始。其实那年代的学子都一样,进入学堂就写毛笔字。同学怪我不爱把毛边纸叠成整齐的格子。描红往往出界。还有,居然误认为“曹素功”“胡开文”的墨是最劣的,磨起来非常费力,像块石头不出墨汁。后来才悟得,原来我那时用的墨是伪品。至于市场上许多字帖,或伪或劣,印刷粗糙,我不喜欢,但说不出,不敢说,我内心不喜欢的应当说是那份“气息”。不过,我对书法、绘画始终爱好不倦。初中上课时,曾私下反复琢磨传为岳飞草书“还我河山”四字,弄清笔序脉络,非常艰难,有几个星期之久,用铅笔仔细临出,那份意外的欣喜,非言语所能形容。

待到进入诗词与书法创作,已是不惑之年。回想在此以前潜伏着创作的意识,不过是被压抑的。为什么没有形之于外?原因很多,其中有一项是我事后意识到的。原来,我喜欢自由、民主。幼时托人抚养,在有病的情况下,被强迫灌输带毒性的药物,苦楚到了生命的极限。我从生命的最初阶段起就面对人性之恶,然而我却发扬了善的一面。牢记“己所不欲,勿施于人”。读“五四”诗歌、散文,读鲁迅小说,《红楼梦》,十六岁那年主编《曙光》第一期,我写了专论思想自由的文章。有了这样的思想基础,到二十多岁,忽然一个外来的观念进入头脑——“驯服工具”,像铁石般锲入,势头很大,我大惑不解,活生生的人怎么会变成工具,并且无可置疑地加上“驯服”二字?我陷入彷徨、苦闷,但是在强大的外力面前终于显示了软弱,以扭曲的心态接受了这么一种观念:为了伟大的目标(不管它的实在性以及理解与否)个人成为工具是理所当然,毋需辩驳。在此前提下,不要怀疑现存的一切,尤其不要独立思考。“强扭的瓜不甜”,但我终于接受了现实,被“打造”成工具,并且不失驯服。往后我看到了,在“伟大目标”的名义下,可以将人当工具,可以不择手段,不惜良心,无所不用其极,而这一切,都是使人异化达到预期目的。

也许是物极必反,随着大环境的变化、实践中不断反思,我又经历了一番痛苦的历程,终于确信人应当回归本体。把被扭曲的观念折回来,赋予新的更高一层的认识,经过许多艰难,反思,自我解剖,否定、肯定、否定……思想逐渐解放,当然只是相对意义而言。但就是这样,至少敢于坦露心胸,排除枷锁,也不把诗词、书法视为“四旧”,而进入了艺术的审美境界。

以上,在我来说出于真性情。对早先的基本功,我一向不满意。惟有“诗言志”“书为心画”才是我进入创作的动力。以此尽力弥补生活贫乏、读书不足的缺点,东搜西找,翻箧倒柜,使语言成为思想的直接现实,还必须是诗和书法的语言,是自我的诗和书法的语言。创作过程与探索过程一致,语言表达到何等程度与心志的高度趋同。《毛诗序》:“诗者志之所至也”与“情动于中而形于言”,“志”与“情”义同,“志”如何“至”,必须“形于言”。细味这两句名言,受益无穷,论述的深刻在于切中根本。《毛诗序》说的是诗,作为“心画”的书法,以形式美为特征,笔画是基础,基本道理与之相通。

古今有些画家,兼长书、印、诗、文。当画名鹊起之后,好说自己诗为第一。至少从徐渭到齐白石都曾有过。人们以此作谈资。我想其中道理,大概不外两点:第一,画有了名,生怕掩盖了其他方面的名声。这样窥测前人,似乎有点“入俗”了。第二,画家、书法家创作书画作品的同时,觉着言不尽意,艺术的语言不足以充分表达心志,于是寄托于表现力丰富的诗,结合书画,进入新的境界。作诗确实费心力。为了吟安一句、一词、一字,费很多苦心,还未必被人知晓。“吾诗第一”,大概缘于希望读者重视、理解,不要负了这份苦心。我有两句诗:“废纸三千犹恨少,新诗半句亦矜多”,写一种自我感觉。要相信,真正有价值的东西不会被淹没,经得起历史的检验。“下笔作千秋之想”的精神是可贵的,毋需计较千秋之后的具体情状究竟如何。

诗、书的“言志”与“心画”根本上一致。扩大来说,与中国艺文传统也是一致。连同“情”“意”等等,大体在一个层面上,具体运用的时候会有差别。诗的节奏、韵律与书法可以融通,所谓融通,不是生搬硬套,而是个性中寻求通感。“一波三折”在诗书中都离不开节奏、韵律,但诗发于音,书成于线的运动。“虚实”,诗书都以虚更可贵,但“虚”不是“空”,书法的虚实不同于白与黑,“疾涩”不同于快慢,书法创作的这类概念也可以引进诗的创作。艺文的融会贯通是一个高境界。我想融通的汇合点应在潜意识深处。此中三昧,还需要深入研究,创造性思维不可怠慢。

本书《三馀笺韵》,选辑多年来在《中华诗词》《艺术沙龙》《文艺报》发表的自书诗百首,可以看作文物出版社出版《沈鹏书自作诗词百首》的续篇,不过这回印制、装帧多考虑普及。诗书结合本应双全其美,本书所收却难得完璧。有些自认为较好的诗没有以手札留存。还有多年发表在其他报刊的作品至少多于本书一倍,没有收集原稿就作罢了。由此一项小工程,也体会到“不如意事常八九”的老话。

文章写完,想起最近友人赠笔,因作七律一首,抄录如下,与读者共赏:

小大由之两自如,颂恩加罪切时需。毫毛驯服随驱使,工具循良任性呼。识字催生忧患始,诵经打造睿思除。在齐太史贵操守,寸管身微独展舒。

《三馀笺韵》,沈鹏著,人民美术出版社即将出版

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制