一

法国作家居斯塔夫·福楼拜以自己的观察和经历在《公认看法辞典》中给“梅毒”这一词条所作的解说是:“每个人多多少少都被它传染过”。这让人不由设想,大概法国人“多多少少都传染”有梅毒,而“多多少少”的法国诗人和作家,也定然亲眼目睹不少他的患有梅毒同胞,甚至自己也可能患过此病,并在作品中加以描写。

诗人夏尔·波德莱尔有一句名言:我们大家的血液里都有共和精神,恰如我们的骨子里都有梅毒,我们都感染了民主和梅毒。他的朋友齐奥菲勒·戈蒂埃(1811—1872)曾凭借自己的观察,描写当时法国出现的一种风气:浪漫主义者尽可能使自己带有一种苍白的甚至青灰色的、几乎像死人一样的患肺结核脸色;以证明他们受到热情的折磨和良心的谴责,使他们赢得女人的青睐。他也写到他亲眼所见的梅毒:

这里有一种美洲大痘疱,跟法兰西斯一世(1494—1547)时代的完全一个样。整个法国军队都因为它垮掉了。腹股沟爆出的疖子有如一个个贝壳,性病喷出的浓汁可以和罗马城那沃纳广场的喷泉相媲美;龟裂和突起的疮口好像是在发掘出的地基上一顶顶(中世纪弄臣)的鸡冠帽,挂在深红色的窗帘之上。胫骨鳞片似的脱落后,像是古代圆柱上的苔藓。参谋们的三角肌因有一个个小脓疱而闪闪发亮,中尉们走在街道上,好似一头头金钱豹,身上全是斑纹点、玫瑰疹和角状与隐花植物样的肉赘和咖啡色的斑点,以及半个月后出现的第二期、第三期的梅毒症状。

法国作家不惜用他们的文笔,以写实、幽默和讽刺的手法来描写国人遭遇的梅毒,控诉了这可怕的疾病带给他们的痛苦。

今天,读者已经在太多所谓真实的历史著作中看到它的不实之处,而对许多小说、戏剧等所谓虚构的作品,却因它的逼真性而深受感动。这就是亚里士多德在《诗学》中说的:“一桩不可能发生而可能成为可信的事,比一桩可能发生而不可能成为可信的事更为可取”。所以亚里士多德要求:“诗人的职责不在于描述已发生的事,而在于描述可能发生的事,即按照可然率或必然率可能发生的事。”(罗念生译文)事实是,有些堪称经典的文艺作品,不管故事的背景离今日多么遥远,人物的身份也跟我们格格不入,但仍使我们觉得真实可信,就像发生在我们本地。

二

如果说意大利的吉罗拉莫·弗拉卡斯托罗(1478—1553)是历史上第一个描写梅毒的诗人和作家,那么第二个著名作家就是法国的弗朗索瓦·拉伯雷(1493—1553)。拉伯雷因为他的《巨人传》太著名了,是一部世界名著,以至于他的医学生涯都被掩盖而不为人知。拉伯雷曾在巴黎花两年时间从事医学研究;后在蒙彼利埃大学医学院获医学学士学位,并曾在里昂的主宫医院出任医生。这些经历使他除了是一位大作家之外,又是一个技术精湛的医生。

拉伯雷生活的时代,正是梅毒刚开始传入欧洲不久、流行猖獗的时候。所以不难想象,拉伯雷行医时,也像当时的其他医生一样,医治的多数都是性病,尤其是梅毒病人,并在《巨人传》中对那些道德沦丧、生活糜烂的梅毒患者作了很多讽刺性的描写。(详见拙作《医生拉伯雷》,《书屋》2011年第7期)

拉伯雷的《巨人传》看似荒诞不经,却如法国国王法兰西斯一世的侍从于格·萨莱尔说的,它“是以玩笑为基础,而发挥了有益的教言”。

拉伯雷的同胞,原名弗朗索瓦-玛丽·阿鲁埃的伏尔泰(1694—1778)是法国最伟大的作家之一,他体现了法兰西民族精神的特点,批判的精神和机智、讽刺的才能,是18世纪声望最高的启蒙作家。伏尔泰著作等身,包括哲学著作、史学著作、史诗、抒情诗、讽刺诗、哲理诗、哲理小说,以及五十多部悲剧和喜剧,还有一万多封信札。

伏尔泰哲理小说里的人物、背景以及故事情节都是虚构的,乍看起来似乎很不真实,甚至荒诞不经。但荒诞中对社会的讽刺,不仅可信,还包含着严肃的思想和深刻的哲理。

伏尔泰1759年的哲理小说《老实人又名乐观主义》中的主人公,男爵的养子是个心地善良、头脑简单的青年。家庭教师邦葛罗斯教导他说,这个世界安排得很好,“一切都是十全十美的”。可是他亲身的经历告诉他,情况不但并非如此,甚至恰恰相反,使他不得不愤慨地咒骂说:“啊!这些野兽!一个整天唱歌跳舞的国家,竟有这样惨无人道的事!……让我们快快逃出去吧……”

在《老实人》中,伏尔泰写到邦葛罗斯与男爵夫人的侍女巴该德通奸,因而接受了她的“礼物”,染上了15世纪以来普遍传染的“疱疹”,也就是梅毒。作家以逆转的笔法,追溯出梅毒的由来和传染,颇为有趣:

巴该德的那件礼物,是一个芳济会神甫送的;他非常博学,把源流考证出来了:他的病是得之于一个老伯爵夫人,老伯爵夫人得之于一个骑兵上尉,骑兵上尉得之于一个侯爵夫人,侯爵夫人得之于一个侍从,侍从得之于一个耶稣会神甫,耶稣会神甫当修士的时候,直接得之于哥仑布的一个同伴。(傅雷译文)

大约十年后,伏尔泰就曾在小说《年收入四十埃居的人》(1768)中,详尽地写到梅毒的流传情况及其与妓院的密切关系。小说的主人公,那个每年收入四十埃居的勤劳朴素的农民问医生:“您认为(疱症、梅毒)这一可诅咒的疾病是什么时候开始出现在欧洲的?”医生是这样回答的:

1494年左右,克里斯托夫·哥伦布第一次返航之时,军中无辜的人都既不知贪婪,也不知战争。这一古老的疾病就已袭击了这些淳朴正直的民族,就像麻风盛行在阿拉伯人和犹太人中间,鼠疫盛行在埃及人中间。西班牙人从他们征服的新世界采集的第一颗果实是疱症,它比墨西哥的白银还流转得快,它可是很久之后才流通欧洲的。原因是每个村镇都有王室为卫护贵妇人的荣誉而下令创建的优秀的公共机构。西班牙人把毒素带进这些有特权的机构,王子和主教们就从那里找他们需要的女孩。据说,在(德国的)康斯坦茨(Konstanz),就有七百八十个这类为当局服务的女孩,该地的当局曾将(宗教改革家)扬·胡斯(Jan Hus)和布拉格的哲罗姆(Jerome of Prague)庄严地送上火刑架。该病就通过这里传遍各个村镇。

伏尔泰写的完全是历史真实,相信他是研究过有关的历史资料并有自己的现实依据才写出来的。

如果说《巨人传》和《老实人》中的描写是一种漫画式的真实,那么孟德斯鸠、左拉、莫泊桑等则以历史的真实性和自然主义或现实主义的真实性,把梅毒的形态实实在在地呈现在读者的面前。

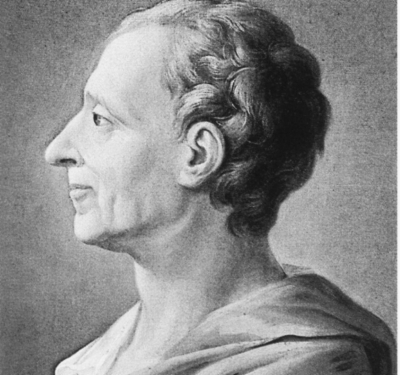

孟德斯鸠,原名夏尔·路易·德·塞孔达(1689—1755)是18世纪的法国政治理论家、历史学家、讽刺作家,最博学、最重要的启蒙哲学家之一,以政治理论史和法学史上的一部巨著《论法的精神》而闻名。另外,他的诙谐讽刺的文学作品《波斯人信札》(1721),以极其深邃的洞察力抨击了摄政时期(1715—1723)的法国社会。

《波斯人信札》写的是两个波斯人因事离开祖国、漫游到法国后在巴黎一带留居近十年里不断给在波斯友人的通信。主人公在一封信中描写了梅毒的流行,洋溢着历史的深沉感:

历史上充满种种世界性的疫疠,它们曾经轮流地毁伤世界。历史书上谈到其中之一,它猛烈地烧焦了树根,并且蔓延整个我们所知道的世界……

距今不到两世纪,疾病中最可耻的一种,蔓延欧洲、亚洲与非洲,它在很短时间,产生惊人的后果;如果当时继续这样猖狂发展,人类早就灭绝了。一生下来,他们就被疾病压得喘不过气来,不能负起社会的重担,他们可能早就悲惨地灭亡了。

倘如毒素更猛烈一些,可能已经造成什么结果?而且,假如不是运气相当好,发现了一种这样强烈的药剂,毒素发展一定会更凶猛。否则此病不但破坏生殖机能的某些部分,甚至破坏整个生殖本身。(罗大冈译文)

这段话里所说的前一种世界性的疫疠是指中世纪的黑死病,而所谓“距今不到两世纪”的“最可耻的一种”是指梅毒;那种“强烈的药剂”是指通常用它来涂抹疮口或用熏蒸的方法来医治梅毒的水银。

《波斯人信札》对法国文学的影响是文学史家所公认的。其中文译者罗大冈特别指出它“对于18世纪的(法国)文学,它的影响尤其显著”。他说,“就拿伏尔泰来说,别的不提,光是他的有名的哲理小说二十多篇,从体裁、笔调种种方面看,说它们是脱胎于《波斯人信札》中的几篇故事,绝不是没有根据的。”

三

居伊·莫泊桑(1850—1893)是梅毒的受害者,四十多岁便死于此病。他的短篇小说《第29号病床》(李萍译文)写的实际上即是他本人的经历,只是将作者的化身、英俊的埃皮瓦大尉的梅毒加给了妓女伊尔玛。

1869年,102骠骑兵团的埃皮瓦大尉在他担任警卫任务的鲁昂,与当地最漂亮的女子伊尔玛产生恋情。但是战争爆发了,他的团首批被派往边境线,他不得不与伊尔玛痛苦分别。战争结束后,他回到鲁昂,到处寻找他的伊尔玛。后来接到她的信:“亲爱的:我住院了,病得很重。你能来看看我吗?那我可太高兴了!”他急忙去了医院,却被拒之门外。通过关系,主治大夫虽给他开了通行证,但态度很冷淡,目光中还透露出责备的神情。等大尉在病房门上看到醒目的大字“梅毒”时,一切都清楚了。在29号病床上,伊尔玛“这张可怜兮兮、毫无血色的脸”,“显得如此疲惫,如此瘦削,变化之大使他一下子居然没能认出来”。原来分手的时候,她可“是个多么漂亮的姑娘啊”。她解释说:“这都是为非作歹的普鲁士人干的。他们强暴了我,并传染给了我。”“你大概没治过吧?”大尉问。伊尔玛的眼中冒着怒火说:“不,我想报仇,即使为此送命也心甘情愿!我也传染给了他们,能传染的人我都给他们传染上了。他们还在鲁昂时我就没去治。”

小说对梅毒的描写笔墨不多,但是作者调侃式的描述,竟然通过伊尔玛的口,说这个妓女为了报复而故意将梅毒传给法国的敌人普鲁士人,给敌人“造成的损失”甚至要比法军对他们的打击还要大,从一个特殊的角度表达了梅毒的毒性。

莫泊桑的名篇《羊脂球》表现外号羊脂球的妓女被迫向普鲁士军官献身,揭露了那些有产者出于私利而不顾尊严的丑恶嘴脸。这些有产者,为了说服羊脂球,可以对她美言奉承,而一达到了目的,便装出一副鄙夷不屑的态度,“人人都仿佛很忙碌,并且都离她远远的,仿佛她的裙子里带来了什么传染病”;如一位太太故意离她远远的,并对他丈夫说:“幸亏我不坐在她的旁边”。(赵少侯译文)

羊脂球是以阿德里安·勒盖(Adrienne Annonciade Legay,1841—1892)作为原型塑造的。阿德里安二十岁在鲁昂时曾成为一名骑兵军官的情妇,不久转向一个做批发生意的商人。战争爆发后,商人应征入伍,去了北部地区的勒阿弗尔,于是她便经常辗转于鲁昂与勒阿弗尔之间。一次,在往返于这两个城市的途中,一名普鲁士军官觊觎她的姿色,以她能陪他过夜为交换条件放行她所乘坐的公共马车。对祖国的热爱使羊脂球十分憎恨这些德寇,拒绝了这军官的无耻要求。但是同车的许多虚伪的旅客竟劝说她不要拒绝,无论如何为大家作一次牺牲。

莫泊桑在普法战争(1870—1871)中随法国败军溃退时,在鲁昂附近的一座被毁的房前邂逅阿德里安,并不顾一切地占有了她。但事后对她一直深感内疚,并在第二次见到她,得知她沦落风尘时,曾当面向她表达过他的歉意。在这篇发表于1880的《羊脂球》中,无疑是出于对阿德里安·勒盖的敬意,作家不愿直接写明,才只是这样暗示羊脂球的梅毒。

不同于莫泊桑,埃米尔·左拉过的是严谨自律的生活,他并无莫泊桑那种放荡的经历。他在《娜娜》中描写妓女娜娜的生活,都是根据朋友提供的情节和朋友带他去采访妓女的记录。

在《娜娜》中,同名女主人公作为歌剧院的一个年轻貌美的女演员,她扮演爱神,演出下流的喜剧,诱惑了无数王孙公子,使他们有的破产、有的自杀、有的入狱;作为妓女,她以肉体迷惑男人,使他们倾其所有供她过上奢侈淫荡的生活。也许她绝对想不到自己最后的下场竟是如此的悲惨:

娜娜如今单独留在那里,面孔朝天,被明亮的烛光照着。她如今成了藏尸所里的一具尸体,是一滩脓血,一团被扔在一个枕头上的烂肉脓疱已经侵蚀了整个面孔,一个连着一个;这些脓疱已经干瘪,陷了下去,在这堆难看的烂肉上,像土地长了霉,眼耳鼻口都无法辨认。一只左眼已经全部陷在脓疱里;另一只,还半睁着,像一个腐烂的黑窟窿。鼻子还在渗着脓液。一块淡红色的硬痂从一边脸颊上剥落下来,正好落到嘴巴里,使嘴巴歪着,变作一个丑恶的笑容。在这具可怕而又滑稽的死亡面具上,美丽的头发,仍然像阳光似的闪闪发亮,仿佛是金色的波涛一泻直下。爱神在腐烂了。看来好像她在阴沟和废置路旁的腐烂尸体上所吸取的毒素,也就是她用来毒害了一大群人的酵素,现在已经升到她的脸庞上,把她的脸也腐烂了。(郑永慧译文)

传记材料表明,娜娜是以真名玛丽·欧内斯丁·昂底尼的女演员布朗什·昂底尼为原型来塑造的。布朗什·昂底尼,经常在一些滑稽歌剧里扮演女主人公,赢得观众的喝彩;作为一名被众多有钱嫖客所争夺的妓女,她得到情人们的馈赠,拥有巨额的财富。美国作家朱利安·奥斯古德·费尔德在他的回忆录《我不应该说的事》(Julian Osgood Field:Things I Shouldn’t Tell,1924)中说到:“布朗什·昂底尼当然是娜娜的原型,每一个人都知道;而且事实上,左拉本人也这么对我说过;不过他承认,他从来没有见过她,而且对我跟她说的有关她的一切都非常感兴趣。……情况是,布朗什不如娜娜聪明,但她们两人都死于天花。”

左拉在小说中也告诉读者,说娜娜是受染天花而死。但自然主义左拉的这段逼真的描写表明,实际情况不是这么回事:娜娜不是死于急性病天花,而是梅毒;是梅毒到了晚期,不但损害到她的皮肤黏膜,甚至摧毁了她的组织,才造成这样的惨重后果。

四

不同于《娜娜》,在于斯曼的《逆天》(Arebours,很多著作都译为《逆反》,本文引的是尹伟、戴巧的译名和译文)中,对梅毒则作了十分怪异的自然主义的描写。

乔里-卡尔·于斯曼(1848—1907)早期的创作受自然主义小说家的影响,他的中篇小说《背上背包》曾刊登在以左拉为首的几位自然主义作家所编的小说集《梅塘之夜》(1881)中。不久,他觉得自然主义已经走到了尽头,决心要在作品中打破传统的情节结构,进行创新。于是就和自然主义作家断绝来往,并独立创作出一系列无论在内容上或是风格上都不同于自然主义文学的作品。在这类作品中,公认是最重要的,甚至可说是作为这一转变标志的作品,便是他1884年的小说《逆天》。

《逆天》的主人公让·弗洛雷斯·德泽森特公爵是没落贵族的最后一个代表,他趣味高雅,厌恶社会人生,回避一切外部的体验。这使他整天处在忧郁和孤独颓废的“世纪病”状态,过一种艺术化的生活。在作品专是写“花”的第八章,作者描写德泽森特见到他自己原来购置的这些花时,先是寻思说:“这些植物还真是惊人啊!”

然后他后退几步,迅速地扫了一眼堆在面前的植物:他的目标达成了!没有一株植物像是真的;仿佛人类将布料、纸张、瓷器、金属借给了大自然,才使得大自然创造出了这么多古怪的植物。当自然无法模仿人造物品时,她只得复制动物体内的各种体膜,借用动物肉体腐烂时的鲜艳色彩和溃疡的丑陋模样。

一缕阳光掠过花叶芋,他被吸引了,目不转睛地盯着那难看的斑纹。“都是梅毒造成的。”他想他仿佛突然看见千百年来不断受到病毒侵扰的人类。开天辟地以来,祖祖辈辈,众生传递着这“耗之不尽”的遗产——疾病曾没完没了地折磨着人类的祖先,现在发掘出的古老人化石上依然能看到疾病留下的印记。

不久,德泽森特感到疲倦了,最后“卷入了阴森荒唐的噩梦中”:

他走在黄昏的林间小路上,一个他从未见过的陌生女人与他并肩而行。这是一个瘦骨嶙峋的女人,一头亚麻色头发,一张酷似牛头犬的脸,面颊上布满雀斑,塌鼻子下面露出一口龅牙……

他觉得她早已进入并一直存在于他的生活中。他竭力试图回忆……

……然而一副奇怪的形象突然出现在他们面前。一个人骑在马上小跑了一阵,然后坐在马鞍上转过身来。

他大吃一惊,吓得呆若木鸡……这张绿色的脸让人辨不出性别;紫色的眼睑下一双冷酷的淡蓝色眼睛令人害怕;嘴唇周围长了许多粉刺;手臂极其消瘦,仿佛只剩下了骨头,肘关节以下的手臂从破破烂烂的衣袖里伸出来,裸露在外,如同发烧一般颤抖着;脚下穿着一双长筒靴,瘦得皮包骨似的大腿在过分宽松的靴子里打着哆嗦。

这可怕的目光锁定在德泽森特身上,穿透了他,让他感到后背一阵冰冷——更可怕的是,那个长得像牛头犬似的女人紧紧地靠着他,头抬起来,僵硬的脖子向后仰去,开始呜呜悲鸣起来。

他刚弄明白这令人惊恐的场景,眼前立刻出现了梅毒病人的形象。恐惧紧追不舍……

过了一会儿,他缓过气来,突然听见一阵呜咽声。他抬起头,看见那个长得像牛头犬似的女人站在他面前,一副哀怨而怪诞的神情。她热泪滚滚,哭诉着说她在逃跑过程中,牙齿都掉光了……

正在此时,马蹄声由远及近……停了下来……德泽森特面如死灰……他极度沮丧,放弃抵抗,放弃逃跑。来自梅毒的可怕目光穿墙而过,重重地压在他身上……

像于斯曼的一些其他作品一样,《逆天》也是一部公认的于斯曼带有自传性质的小说。于斯曼从未结婚,也没有孩子,与情妇安娜·默尼埃尔保持长期的关系。他患有梅毒,论者相信他就以自己的体验在《逆天》里写了梅毒:一种奇特的体验,反映他因受梅毒之苦,对这一疾病产生一种深重的恶感,以致梅毒在他的潜意识或梦境中变成一种既具梅毒的形态又像恶魔似的意象,然后如实地写进了《逆天》中。

法国人还把这类肮脏的事搬上舞台。

欧仁·白里欧(Eugene Brieux,1858—1932)是法国现实主义戏剧的主要代表人物之一,创作了多部重要作品。1901年,他受性病和梅毒专家让·阿尔弗雷德·富尼埃的思想的启发,创作了三幕剧《梅毒》(Les Ava⁃riés)。这部剧作的最大特点就是如实地将梅毒传染性及其后果呈现在观众面前,不仅让他们看到剧中出现一个个梅毒患者,剧中的医生以平淡无奇的口气告诉患者说:“你在街道上,在高档商行或者剧院里碰到的男人中间,至少七个里面有一个陷入像你这样的宭境。”剧作家甚至提出警告:梅毒是孩子的第一杀手,患梅毒的孩子具有典型的特征,只要去儿童医院看一看,医生们一眼就可以轻而易举地把他们从别的孩子中挑出来。这些“小老人”都带有父母患病的缺陷和伤痕。“那些患佝偻病的孩子,细小身躯无法支撑大脑袋的孩子,驼背的、畸形的、丑得可怕的孩子,还有畸足的,或者兔唇的,或者髋骨脱位而瘸腿的孩子,这类父亲的牺牲品很多。因为他们不知道你现在所知道的、我乐于公开说出的这一切。我现在跟你说的每一句话,都没有任何的夸张。”(笔者译)它指出梅毒的可怕不仅对于患者本人,还影响到下一代的肉体和精神。一幅多么恐怖的景象啊。

五

法国作家传统上就是具有批判精神的。真如有人说的:历史著作以真实的形式说假话,文艺作品以虚构的形式说真话。他们描写梅毒为的就是将这种污秽不洁的东西公之于众,让读者厌弃它、远离它,不再受它的毒害。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制