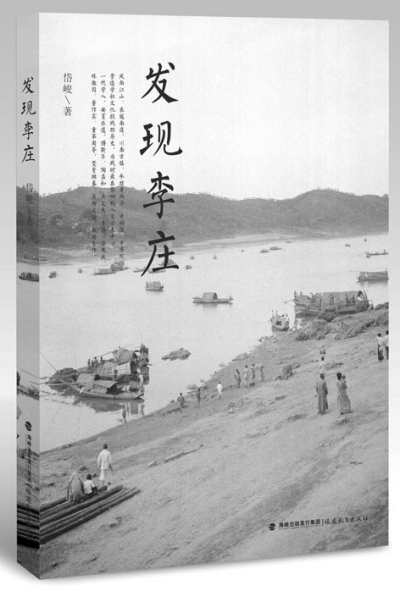

民国史研究在大陆算不上显学,而民国学术史更是其中的冷门,非有决心坐穿冷板凳之人不能胜任,近年来,声名赫赫者也不过杨天石、杨奎松、傅国涌等数位先生而已。然而,翻开岱峻先生所著的《发现李庄》,我感受到了他不亚于几位大家跃然纸上的笔力和野心,时而像在聆听一位长于立论、精于考据、工于文字的历史学家讲述抗战时期他在李庄的人生百态,又似在观摩棋力超卓的昭和棋圣将70多年前的历史大龙逐一复盘。岱峻先生的二十万字著述擘肌分理、辐辏相成、体大虑周,将近代李庄文化地标的万千气象尽收其中,可谓是当代民国学术史中的上乘之作。

任何作品都不可能无端而发,那么岱峻先生究竟要用这部作品述何思、载何道?2005年,他接受《成都日报》采访谈到:“我不赞成神话民国,就有如不赞成污化民国,民国不是一个好的时期,但我认同和景仰民国知识人身上具有的那种‘温良恭俭让’的君子之风。”四年之后,他又向《新民周刊》诠释了“李庄精神”的价值:“‘李庄’已不仅是一个地域的概念,其凝聚着抗战文化人心中永志难忘的爱国情结。概括‘李庄精神’那就是旧时中国知识分子‘忧道不忧贫’的追求——对比今昔,我们很难确定,今天的知识界是否还有当年的理想主义情怀。”“不赞成神话、污化民国”,是在说他的史观“不虚美,不隐恶”,不否定民国在抗日时期的功绩,也不虚化民国时期民生凋弊的惨烈景象,用中立客观的态度尽力还原一个纷繁复杂的时代。更难能可贵的是,他对艰难取得的口述记录、文字记载、出土文物等史料均能细致对比研析,不当“拿来主义”,也不做“裱糊先生”,坚持“孤证不取”的史学操守,尽可能地减少口述者记忆偏差或为逝者讳的“层叠效应”的影响。可以说,岱峻先生身上也有那一股子旧时文人的家国情怀,非这样兼具“信、雅、达”三味的人物绝写不出傅斯年、陶孟和、董作宾、梁思成、林徽因等民国顶尖人物的风骨神貌。

那个时代的李庄只有老杜笔下的“广厦”差可比拟,它所庇护的“寒士”——中央研究院的学者们,在战火中深入孤村,为战乱时期的文脉存续殚精竭虑。李庄这六年的一进一出之间,留给我们的是一群摘下神格却更为伟岸的身影。在我们的印象里,民国知识分子男性当如傅斯年、梁思成清逸俊秀兼具高贵与温情,女性当如林徽因知性浪漫、风华绝代,如何能忍受这样一个风雨如晦、闭塞狭小的乡下?举步维艰的他们又怎么能捱到黎明到来?费正清来到李庄告诉了我们答案。他住进梁思成家,为“寒士”们的努力而感慨:“我为我的朋友们继续从事学术研究工作所表现出来的坚忍不拔的精神而深受感动……这个曾经接受过高度训练的中国知识界,一面接受了原始纯朴的农民生活,一面继续致力于他们的学术研究事业。学者所承担的社会职责,已根深蒂固地渗透在社会结构和对个人前途的期望中间。”放下学者的清高很难,但为了知识分子的社会责任放下一切又变得很容易。所以哪怕经费枯竭,梁思成也要勉力维持营造学社开展古建筑调查。才女林徽因在病榻中消瘦孱弱,写信给美国的费慰梅,问她是否有不要的衣物,却放弃出国的机会,只因不肯做“中国的白俄罗斯”,原本独属于她的“太太的客厅”的那抹亮也逐渐消散。梁林的世界,是这一批学贯中西的大师们的缩影,他们肩负着超乎寻常的历史责任感完成延续文明的任务,每个人都是长夜中的火种,燃亮了李庄的深处,也燃亮了中国人的灵魂深处。

苏轼所言“此心安处是吾乡”,寄寓了自己随缘自适的旷达。李庄承载着民国大师们六年来的风风雨雨,也是那些年里无数有识之士的心安之处。无论我们多少次去探寻李庄的隐秘,都不是简单地去发现一些人、一些事,“发现李庄”是站在这个时代的窗口对民族精神和精英的再确认,它追思的虽然是昔日的大师,但面对的无疑是今日的世界。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇