读书报记者康慨报道 6月13日是爱尔兰大诗人、1923年诺贝尔奖得主威·巴·叶芝的一百五十周年诞辰,爱尔兰共和国以多种活动大举纪念。

诗人威·休·奥登曾在《悼念叶芝》中写道:“爱尔兰刺伤你发为诗歌,/但爱尔兰的疯狂和气候依旧,/因为诗无济于事:它永生于/它的辞句的谷中,而官吏绝不到/那里去干预。”(查良铮译文)

但今年出场的官吏不少。总统、部长、大使、议员纷纷亮相。

“叶芝2015”(yeats2015.com)主席苏珊·奥基夫说,纪念叶芝诞辰可向世界表明,爱尔兰乃文化重地,有着伟大的传统和伟大的当代财富。

爱尔兰广播电视公司报道,当天为全国性的“叶芝日”,早餐时游客泛舟拉盖尔湖上,餐前有学生登船朗诵诗歌。1888年,叶芝受梭罗《瓦尔登湖》的影响,以拉盖尔为背景,写出名作《茵纳斯弗利岛》:

我就要动身走了,去茵纳斯弗利岛,搭起一个小屋子,筑起泥巴房;支起九行云豆架,一排蜜蜂巢,独个住着,荫阴下听蜂群歌唱。(袁可嘉译文)

在首都都柏林的奥康奈尔街——相当于巴黎的香榭丽舍——艺术家们搞了现场表演。各界群众在街头为一具两米高的叶芝木偶切开生日蛋糕,齐唱:“生日快乐,叶芝!”

斯莱戈剧社发起了一场马拉松诗朗诵,在一天之内接力朗读叶芝全部的三百七十八首诗作。

1865年6月13日,叶芝生于都柏林的桑迪蒙,但度过许多童年时光的斯莱戈郡是他日后重要的灵感来源。

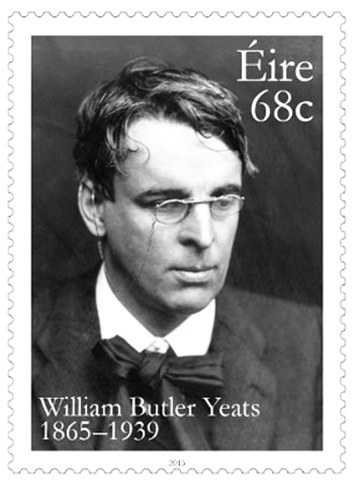

艺术、古迹和爱尔兰语部长希瑟·汉弗雷斯当天前往斯郡助兴。此前一天,爱尔兰驻英大使和叶芝专家丹尼尔·马尔霍尔已在该郡为一枚新发行的叶芝邮票揭幕。

他还在第二天告诉英国听众,叶芝是爱尔兰的莎翁。

“叶芝应该被看作爱尔兰的伟大诗人,”马大使对英国广播公司电台四频道说,“他不但是十九世纪的抒情诗人,还在第一次世界大战后成了伟大的现代主义诗人,正逢重大的历史时期,他在日常基础上结合了爱尔兰的公共生活。”

马大使所指,应该与叶芝对爱尔兰独立运动的同情大有关系。这种同情表现在方方面面,包括他对“爱尔兰著名美人毛德·岗”的长期苦恋(王佐良语):

多少人爱你年轻欢畅的时候,爱慕你的美丽,假意或真心,只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,爱你衰老了的脸的痛苦的皱纹;(袁可嘉译文)

莫德·冈恩(MaudGonne,1866-1953)生于英格兰,父亲是英国人,早死的母亲是爱尔兰人。她接受法国的教育,修成“朝圣者的灵魂”,做了暴力革命的坚定支持者和天主教徒,故而不爱叶芝的忧疑和神秘主义,也很可能从来没有对他产生过爱情。叶芝这土生的爱尔兰人还不如她这小半个爱尔兰人爱尔兰化。《不列颠百科全书》的叶芝辞条里写道:“实际上,他脱离了爱尔兰所有的两种历史传统:罗马天主教徒,因为他不能接受他们的教义;而他脱离新教徒,因为他对他们注重物质成就感到厌恶。叶芝认为,他最美好的愿望是培养一个比天主教和新教两者都更深厚的传统——

一个隐秘的、主要存在于爱尔兰保留下来的习俗、信仰和圣地的人类学证据之中的爱尔兰传统,比基督教徒更为异端。”

1908年某夜,在巴黎,莫德终于允许叶芝同寝,但事后便提出分手。叶芝写诗纪念两人共度的那个夜晚和被征服的快乐,如“她打倒了伟大的赫克托尔,把整个特洛伊毁掉”(袁可嘉译文)。有时也说一些丧气的怪话,如“性交之悲剧即灵魂永保了童贞”——他自感永远得不到莫德的心了。

莫德拒绝了叶芝的求婚,嫁给革命者约翰·麦克布赖德少校(即下文查良铮译诗中的麦克布莱),但婚姻很快失败,法庭驳回了他们的离婚请求。叶芝转向莫德的养女伊索尔特,两次向她求婚,亦遭拒绝,因为伊索尔特感觉到母亲的不快,也知道叶芝并不爱她。

麦克布赖德少校在复活节起义后被处决,这一民族悲剧促使叶芝写出了不朽名作《1916年复活节》。他在诗中宣告:“一切变了,彻底变了:一种可怕的美已经诞生。”

太长久的牺牲能把心变为一块岩石,呵,什么时候才算个够?那是天的事,我们的事是喃喃念着一串名字,好像母亲念叨她的孩子当睡眠终于笼罩着野跑了一天的四肢。那还不是夜的降临?但这不是夜而是死;这死亡是否必要呢?因为英国可能恪守信义,不管已说了、做了什么。我们知道了他们的梦;知道他们梦想过和已死去就够了;何必管过多的爱在死以前困惑着他们?我用诗把它写出来——麦克多纳和康诺利,皮尔斯和麦克布莱,现在和将来,无论在哪里,只要有绿色做标帜,是变了,彻底地变了:

一种可怕的美已经诞生。(查良铮译文)

明年是复活节起义一百周年,也是叶芝的缪斯莫德·冈恩·麦克布赖德诞生一百五十周年。

1939年1月,叶芝死于法国芒通的理想小栈,享年七十三岁,在罗克布吕纳埋了八年,方于1948年移葬斯莱戈的鼓崖陵园。那是一处新教徒的小墓地。

1939年2月,奥登写出《悼念叶芝》。首节如下:

他在严寒的冬天消失了:

小溪已冻结,飞机场几无人迹,积雪模糊了露天的塑像;

水银柱跌进垂死一天的口腔。呵,所有的仪表都同意

他死的那天是寒冷而又阴暗。

远远离开他的疾病

狼群奔跑过常青的树林,

农家的河没受到时髦码头的诱导;

哀悼的文辞

把诗人的死同他的诗隔开。

但对他说,那不仅是他自己结束,

那也是他最后一个下午,

呵,走动着护士和传言的下午;

他的躯体的各省都叛变了,

他的头脑的广场逃散一空,

寂静侵入到近郊,

他的感觉之流中断:他成了他的爱读者。如今他被播散到一百个城市,

完全移交给了陌生的友情;

他要在另一种林中寻求快乐,

并且在迥异的良心法典下受惩处。

一个死者的文字

要在活人的肺腑间被润色。

但在来日的重大和喧嚣中,当交易所的掮客像野兽一般咆哮,当穷人承受着他们相当习惯的苦痛,当每人在自我的囚室里几乎自信是自由的,有个千把人会想到这一天,仿佛在这天曾做了稍稍不寻常的事情。呵,所有的仪表都同意他死的那天是寒冷而又阴暗。

(查良铮译文)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制