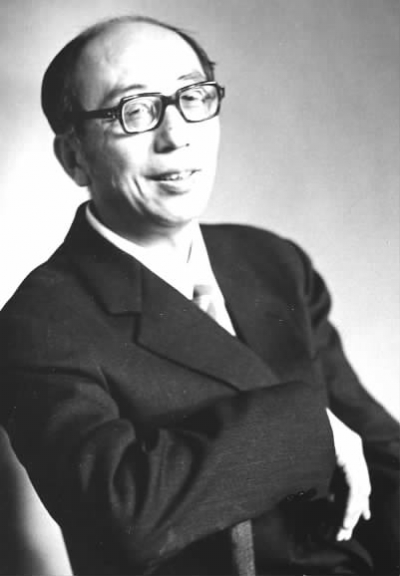

2014年4月21日中午,中央编译局离退休干部办公室主任、好友张文成打来电话告知,殷叙彝先生刚刚去世了。我匆匆赶到医院太平间,与逝者作最后的告别。先生久病,憔悴瘦弱,已不复当初,但面容平静安详,一如刚刚入睡。我心中恍惚,大脑一片空白:这位我相识相交20年的学术前辈,就这样远去了吗?

一

我初次知道殷叙彝这个名字,是在上世纪70年代末80年代初读历史系本科时。当时我已经比较关注世界社会主义运动史,常寻找这方面的资料和研究成果。在图书馆看到几种新出的不定期丛刊,例如《马列著作编译资料》(后来改称《马列主义研究资料》)和《国际共运史研究资料》,均为人民出版社32开本,后者署名“中共中央马恩列斯著作编译局国际共运史研究室”。里面不仅有文献资料、人物传记和书刊介绍,更有长篇的研究性文章。它们内容广泛,资料丰富,颇不同于共运史领域中常见的那类空话连篇的书籍和文章;特别是大量引证的各语种的外文文献,给我留下了深刻的印象。由此,也就记住了一批作者的名字,其中十分突出的一位就是殷叙彝。

1985年,我正在读硕士,跟随导师杜康传教授去南京参加关于第二国际的专题研讨会,中央编译局的学者如殷叙彝、李宗禹、李兴耕等都来参加了。这批人的大名常常见诸各类学术出版物,在我这个第一次参加全国性学术会议的学生眼里,都是需仰视的人物。可一经接触,才发现个个朴实随和,平易近人。殷叙彝先生在他们中间年纪较长,学问又好,格外受人尊重,但他分明对自己的“重量级”毫无意识,和我们这些年轻人在一起时,谈笑风生,一点也不矜持,让人感觉不到距离。这又是让我感到新奇和佩服的。

1986年我硕士生毕业后,到武汉教书,转入世界近现代史领域去了。90年代初,我所在的那所大学气氛压抑,青年教师们人心浮动,纷纷逃离,南下经商。我犹豫许久,终于抓住惟一的机会,在1994年考取人民大学博士生,回到了北京。两年后提前毕业,分至中央编译局世界社会主义研究所。这样一来,我成了当年景仰的这批学者的同事,而我的办公室,恰好就在殷先生隔壁。

中央编译局这个单位,一般人多不了解。记得去报到之前,一位博士生同学颇替我遗憾,说:可惜了呀,你去了那么个地方,学问可就毁了!因为在他眼里,我是能做点学问的,跑到一个专为政治服务的“同文馆”,岂不是白白糟蹋了?然而,凭我已有的感觉,这个看法是从概念出发,并不符合事实。编译局并不是官僚衙门,而是个低调搞翻译、平实做研究的学术机构。那里图书资料极其宏富,外文藏书之多,国内罕有可匹者。那里的老一代学者们,一般都具备良好的外国语水平,懂个两三门外语的,大有人在;讲究的是认认真真读书,踏踏实实治学,从事实出发,不尚跟风,远离空话。总之,学术氛围浓厚,恰合我意。何况,老先生们对我写过的一些东西,特别是论述第二国际时期布尔什维主义和社会民主主义分野的博士论文,十分赏识,褒奖有加,对某些不学无术者对这篇论文的愚蠢指责,嗤之以鼻。所有这些,都让我对即将加入的这个单位充满信心,心甘情愿去那里拿低待遇,坐冷板凳。

确实,我在世界社会主义所工作的那些年里,工作环境和学术气氛相当好。所里同事们的关系十分融洽,大家心态平和,各做各的事情,遇事都能商量协调,国内单位几乎随处可见的那种争私利、斗心眼、锱铢必较甚至尔虞我诈,不敢说在这里完全绝迹,但我很少遇到过。在这样一种简单的环境中,头脑自然放松,用不着整天紧绷绷地,“见人只说三分话,未可全抛一片心”。很快,我便和一班老同志熟悉起来了,他们大都接近老年,有些人已经退休,但殷叙彝、李兴耕、郑异凡、胡文建、顾家庆诸位先生都还在职,老领导李宗禹先生虽然不久后就退休了,但隔三差五还会来所里看看,而且每来必到我的办公室聊上一阵子。和他们在一起交谈,于我不但不是负担,反而是一种乐趣:话茬儿可以随处开始,但不一会儿总是要转到历史和理论问题上来,变成高水平的学术讨论。换个地方,上哪里找这样的好事去?唉!那种纯真质朴的时光如今早已逝去,我也已调离编译局多年。这个单位近来在网络上突然热闹起来,饱受各种讥讽,甚至被人骂成从来正事不干的藏污纳垢之所,经常有好友向我说:你早早逃离那个地方真是太英明了!我却宁愿在这里宣称:不管它现在怎样,我对自己在那里的八年零九个月,不但毫不后悔,反而把它当做我一生中最可珍贵的岁月去怀念,在那里,我曾和一批正派的、有学识的老一辈学者共事过,我以此为荣。

殷先生是个大忙人。在他的办公室里,书架上,窗台上,茶几上,甚至地上,到处放着各种文字的书籍,写字台上的书和刊物更是层层叠叠地堆砌了足足二尺高,只在中间留下极小一块空地,他就挤在那个狭窄的角落里,戴着高度数的眼镜,翻阅各种文献,写他的学术文章。他那些在学术界产生过广泛影响的论著,差不多都是在这个角落里写出来的。

可是,他很少能够真正安静下来。他要不停地回答各种各样的问题。殷先生是单位里出了名的“活字典”,随时随地有年轻人跑来向他请教,熟人往往不敲门就进来了,直接递上英文、德文、法文还有别的什么文字的材料:“殷先生!跟您请教一下:这段文字我弄不明白,您看看该怎么处理?”这种没头没脑的询问,类似突然袭击,一般人很可能觉得有点怵头,我作为旁观者,也觉得有时不大得体。殷先生却总是笑呵呵地放下手中的“活计”,接过咨询者递过来的东西,扫视一遍:“喔,是这么回事……”不一会儿便把问题讲得水落石出。遇上较为复杂的问题,他会不厌其烦地搬出好几种厚厚的词典,耐心地在查询对比中向求教者解释。来人满意而去,我猜,这时殷先生其实也挺惬意的。

平心而论,殷先生并不擅长像一般高校教员那样,按部就班地给学生授课。他们这批老同志在办公室里搞了一辈子翻译和研究,说得夸张一些,对大学课堂似乎有点畏惧。我到世界所后听说过一则故事:所里的一位著名学者被某大学请去上三小时的课,老先生为三小时辛辛苦苦准备了大半年!这听起来似乎可笑,但我完全能够理解:他们对待研究工作的态度太过认真了,以致把一次普通的教学也看成了重大的科学交流,因此必须拿出自己的独到见解和丰富资料,绝不允许胡乱应付,照本宣科。这样的治学态度,怎不令人敬佩?后来,当我到北大任教后,也曾几次邀请殷先生前来为研究生们授课。这时他总是要求学生们多提问题,免得搞成他一个人自说自话的独角戏。每当遇到学生提问题时,那才是精彩时刻的到来,他那丰富无比的知识储备库砰然打开,话语自然多了起来;不经意间,旁征博引,举一反三,往往把学生们带入丰富的研究领域,让有心人从中发现一条有趣的探索之路。

至于我本人,却很少直接向殷先生请教,如今回忆起来,真是一个遗憾。这缘于我的一个坏习惯:遇上困难的问题,宁肯自己去读书,去思考,轻易不去麻烦别人。我从殷先生那里学到的,主要来自我对他著作的了解和与他的交往,那是一种无言的熏陶,潜移默化的影响。他的认真严谨,他的谦和低调,他对学问的那种发自内心的热爱,其实都在不知不觉间引导着我向前走。正所谓桃李不言,下自成蹊。殷先生于我,就是这样的良师益友。

殷先生健谈,喜欢聊天。好几次外出参加会议,他都和我同住一个标间。他腿脚、视力都不算好,晚间不想出去散步,就和我呆在房间里。泡上一杯清茶,斜倚在各自的床上,遥遥相对,话匣子一打开,天南海北,无所不及。他不只是外语水平高,外文书读得多,其实阅读面极广,记忆力又超群,古今中外,历史、理论、人物传记,他读过的着实不少,谈起来全都津津有味。恰好我也有这种爱好,于是漫无边际而又乐趣无穷的对话,总是可以持续到后半夜。就是在这种交往中,我对他的学术生涯有了越来越切近和深入的了解。

二

殷叙彝先生是江苏丹阳人,生于1925年5月。抗战后期的1944年4月初,他和其他七个学生一起从沦陷区南京出走,经江苏、安徽、河南、陕西、四川,一路艰辛,到达重庆。此前他已经是南京中央大学医学院二年级生,到国统区后,分至贵阳医学院继续学习。抗战胜利后,本想转学到上海医学院,可惜患上了肺结核,考试时虽名列第一,却不得不休学回家治疗休养。就是在这段时间里,他作出了决定他后来一生道路的重新选择。晚年他在一篇回忆中写道:起初,他并不关心政治,只想埋头读书,将来“当一个有学问、有品德的医师或医学院教授”,但从沦陷区到国统区所亲历目睹的种种龌龊的现实,使得他思想上发生了重大变化。他在养病期间看了不少社会科学的书,特别对历史学产生了浓厚兴趣,终于放弃对医学的追求,转向人文和社会科学。1949年他考取清华大学历史系,1952年院系调整后转为北京大学历史系的学生,1954年毕业后,分配到中央编译局,在这个地方,对世界社会主义的研究和翻译成为他终生的事业。

殷先生有一次告诉我说:大学时期他的志向是毕业后专攻中国近代史,是李宗禹先生去学校挑人时选中了他,才把他分到编译局这里的,“不过也好,这样我学的几种外语就都用得上了”。确实,即使在外语人才成堆的编译局,他的水平也是出众的。早在抗战期间,他已经学会了英语、德语和日本语;大约是在解放后吧,他又学会了俄语;下放干校期间,他又自学了法语;文革后期,他居然自学了拉丁文!他的记忆力是惊人的,直到晚年仍如此。一次他曾告诉我说:他从一本德文期刊上读到,年轻时学习一门以上的外语,对提高记忆力大有帮助。

最初几年,他被安排到新成立的研究室里,参加“马克思主义在中国的传播”的课题研究。他本人就五四运动时期的期刊情况写有文章,集体编写了好几种资料集,还和别人合写了《十月革命对中国革命的影响》、《从五四启蒙运动到马克思主义的传播》两本书。但为适应现实政治条件的变化,1960年12月编译局成立了国际共运史资料室,他被调去从事关于“第二国际时期马克思主义与修正主义机会主义的斗争”的研究。自那时起,在这个方向上的数十年耕耘,产生了丰厚的收获,成就了学术界中如今人们所熟悉的殷叙彝。

说到这里,就不能不提一提当年那套“供批判用”的内部书“机会主义修正主义资料选编”,亦即大家所称的“灰皮书”了。殷先生和他的同事们一起,从60年代起到80年代初,为这套书倾注了大量心血。

这套书是应当时中共中央在国际上与“苏联修正主义集团”进行斗争的需要而编的,是一项地道的政治任务。但是,受命工作的编译者是以严谨的学术态度去对待这项任务的。从四出搜寻资料开始,到细心的翻译和校阅修改,这是一项浩大的工作。“灰皮书”中的许多本,都有殷先生的参与:《考茨基言论》、《伯恩施坦言论》以及不少其他译作的单行本,以及文革后才出版的《鲍威尔文选》、《德国社会民主党关于伯恩施坦问题的争论》等,都是如此。殷先生还从德文独译了伯恩施坦的最重要著作《社会主义的前提和社会民主党的任务》。“反修防修”已成历史陈迹,这套灰皮书却意外地给日后不少年轻人——其中也包括我自己——了解世界社会主义思想史乃至世界政治思想打开了一扇窗口;如今的专业学者都知道,这些资料对于他们的研究具有何等重要的价值。殷先生本人也非常重视这套书,直到生命的最后日子里,还挂念着关于此书的回忆录的出版。我有幸从郑异凡先生和殷先生那里看到未刊稿,先睹为快,从中了解了许多此前仅知一鳞半爪的情况。读来真是感慨万千!

对灰皮书的翻译,同时也促进了编译者们自己的思考,奠定了他们日后学术研究的基础。一旦文革结束,改革时代来临,这批早有准备的人挟厚积薄发之势,立刻就站在了国内研究的前沿。许多长期封闭的“禁区”正是在他们手上打开的。

从上世纪70年代末80年代初开始,殷叙彝先生进入了他的学术活动全盛期。他在伯恩施坦、“奥地利马克思主义”、罗莎·卢森堡以至对第二国际的整体性研究等问题上,都不断发表著述,几乎在上述每一个方向上都有开创性的贡献。他成为社会民主主义领域中公认的权威人物。随着研究的深入,他又把视野逐渐扩大到二战以后的民主社会主义,并紧紧地追踪着当代的最新发展,在这个领域中也写出了不少重要的文章。这里不是详细分析殷先生的学术成就的地方,我只能笼统地说:他的论文给人的突出印象是材料扎实丰富,叙述严谨细密,远非学术界的一般文章可比。它们既不同于那种充满滔滔雄辩的理论文章,也不同于那类只顾大胆呼吁而懒得细心求证的翻案文章;它们是从翔实的史料出发,旁征博引,娓娓道来,一步步把事情的来龙去脉解释清楚。但又绝不是只有叙事没有观点,而是把观点自然地与叙事融汇结合在一起了。从形式上看,它们是温和谦逊的,看上去不那么泼辣,不那么咄咄逼人,但善于阅读的人深入下去,便可以发现其中关于重大的理论和历史问题的敏锐见解。它们是专业性很强的学术文章,对缺少训练的一般读者不怎么适合——也正因此,殷先生的著作与一些功力并不及他,但擅长通俗写作的学者相比,在社会上的影响小得多。对于有志于专门的科学探讨的读者来说,却可以沿着其中的提示走出自己的研究之路。不止如此,在写作之外,他还在不停顿地翻译,其数量很可能不亚于著述。例如罗莎·卢森堡对布尔什维克的著名批评《论俄国革命》和德国社会民主党当代主要理论家托马斯·迈尔的几本书,都出自他的译笔,在我国的学术界乃至社会上都产生了广泛的影响。

殷先生曾经说过,他深感遗憾的是:研究了大半辈子伯恩施坦,终于没能写一部伯恩施坦传记。我想这正是他的审慎谨严之处。内行人谁不知道,他那些关于伯恩施坦的论文,其分量远在那些人云亦云且错漏百出的所谓专著之上?何况,他在晚年出版的《民主社会主义论》和《社会民主主义概论》两本结实的书,作为他一生辛勤耕耘的结晶,已被公认为这一领域的扛鼎之作了。

三

殷先生退休后不久,我也调离编译局了。他退而不休,仍然在写文章,搞翻译,我在学校为教学和各种杂事忙忙碌碌。但我们仍时常往来。张世鹏教授在世时,我们三人常相约外出,吃饭,看京剧,还去过几次公园。殷先生是好几届全国政协委员,政协礼堂每有演出,也总是邀我们一起观看。跟着这两位老戏迷,我的戏曲知识着实长进不少(事见我为张世鹏教授写的悼念文章,载《当代世界社会主义问题》2013年第4期)。世鹏去世后,殷先生的身体状况也日见衰弱,起初我们还偶尔在附近吃顿饭,渐渐地他不再外出了,只能在家中静养了。于是,我常常和他在电话里交谈或到他家探望,跟他讲讲我近期读过的书和遇到的事,有时复印一些我的或别人的文字带给他。每次去,老先生都十分高兴,一会儿学术,一会儿现实,谈天说地,仿佛一瞬间又年轻了20岁。如果我有些时候没有与他联系,他的电话便会打过来。在他卧床不起的那些日子里,我生怕影响到他的休养,尽量减少与他的通话。一个早晨,电话突然响起,他用嘶哑得几乎听不清的声音对我说:“光明,我太寂寞了……”

他的体力虽然已经不济,但思维敏捷依旧,记忆力一点不见退化。我曾将自己指导的几个博士生带去向他请教,他一经见面,便永远记住他们的名字了,后来还多次问起他们的近况。至于他所掌握的那些外国语,看来是牢牢镌刻在他的脑海中,不可磨灭了。可毕竟是老了,在几次住院后,只能越来越多地依靠卧床休息。尽管有家人的悉心照顾,但对这位离开了书就没法生活的学者来说,这可真是精神上的折磨。仰卧着,他举不动厚厚的书,于是只好读各种学术期刊,最后只好读《参考消息》之类的报纸以及编译局图书馆收藏的一些外文期刊。他还让我把他书架上的藏书选取有用的带回去。他有些忧伤地说:“这些书我已经用不着了……”

先生宽厚豁达,对许多事情都看得开。但他对当下学术界中的浮躁浅薄之风,不能不感到忧虑。在当前,道听途说、望文生义、任意发挥、胡编乱造成了许多人走捷径的新招数。这在一些人那里是为了评职称,在另一些人那里是为了混官职,还有一些人,天真地自以为是为了争取“民主”!面对这种可笑的活动,殷先生实在看不下去,可又没有办法。他自嘲说:“我们写了几十年文章,顶不上有人一句胡说。”我近一两年来写了几篇与世界社会主义研究领域中这类不实之辞商榷的文章,每次拿给他看,他都认可而且很高兴。

直到他去世前一个星期,我去看他。他十分虚弱,但精神还好。声音嘶哑,中气还算充足,情绪也不失乐观。他告诉我,过几天他要去医院复查,住两个星期。如果检验没事,以后就不必再去了。我说:下次来,我要给您带一份我刚写的与“《资本论》第三卷推翻第一卷”之说商榷的文章。他愉快地说:好啊,又带点戏谑地说:“我看得懂吧?”两个人都笑了。他还说,下次你来时,再挑一些书带回去。谁能想到,这是最后一次会面了呢。此后的那些天,我估计他人在医院,不便打扰,待他出院后再联系。万万没有想到,他已经永远不能走出来了。

如今理智地想来,先生享年八十九岁,即使在当今也是高寿了。以他这样智慧的头脑,一旦不能继续为学术而运用,尊严地离去,或许要比长期忍受身体和精神上的痛苦更为适宜。殷先生的遗体告别仪式简单而质朴,没有漫天盖地的各种挽联和花圈,来的多是他的生前同事友好和敬仰他的后辈。先生一生是学术中人,最后仍由一群学术中人自发前来送别,这样最好。

七年前,我在为殷先生《民主社会主义论》一书所作的书评中曾写道:“这位老学者的研究脚步,过去20多年间始终是紧扣着时代前进的脉搏,走在探索的领先位置的。在这个意义上,尽管本书所收论文并未按照时间顺序排列,但今天重读这些作品,就好似部分地回顾了一遍改革开放以来我国社会民主主义-民主社会主义研究的进步历程。”(载《当代世界与社会主义》2007年第5期)殷先生和他的同事们所代表的是一整个时代。仅以岁数而论,他们中的最年轻者,如今也已年过古稀,临近耄耋,从这个意义上说,他们的时代已经过去了。但是我自问:我们这批人的时代如何?已经超过他们了吗?我不能不惭愧地承认:没有,远远没有。我们充其量可以依托于他们为后辈做好的准备,在某些问题上提出若干新的看法,但在对资料的细心收集、梳理、分析和运用上,我们至今还远远不能望其项背;也许,永远不能。世界社会主义这个领域,经常被许多人瞧不起,视为“官学”,似乎从来都是在追随一时的政治需要,讲些空话套话而已。此种印象不仅不公平,而且可以说不理智,因为正是这个领域的研究,对于透彻认识我们历史与现实中的种种问题,至关紧要———可是这种印象也不能说全错。确实,过去和现在总有许多人是靠空话和套话“混”的,而且依靠自己的小聪明,混得还很不错。殷先生们这一代人的特殊贡献在于,他们以自己的深厚学养和对学术、对历史的责任感,踏踏实实地在一个似乎难有作为的领域里做出了真实的学问。我辈正是应该沿着这条路向前走,所需要的是像殷先生们那样,淡漠各式各样的外在诱惑,把对知识和思想的诚实探求放在首位。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制