芝加哥大学在全美排名中一直名列前五位,学术实力雄厚。自从1891年创建以来,该校在人类学、地球科学、经济学、历史学、语言学等众多领域,均在美国大学相应的领域排行榜中长期位居前十名。在这里,不仅培养了杨振宁、李政道等获得过诺贝尔奖的科学家;连战、恒安石等政治家与外交家;也培养出曾在此任教过的,众多国际知名的汉学家,如顾立雅、邓嗣禹、董作宾、钱存训等人就是第一代汉学家中的杰出代表人物。由于他们对于美国早期汉学研究的贡献,如早期汉学教材的出版、对于中国儒家代表人物孔子的研究、科举制度西传研究等方面,均处于西方汉学界领先地位,亦使芝加哥大学除哈佛大学之外,成为美国汉学研究的重镇。

威廉·麦克尼尔(W.H.Mc-Neill,1917—),当代著名历史学家,擅长宏观的世界史研究,是全球史研究的开创者,也是芝大的一名杰出校友。他的本科与硕士教育都是在芝大完成的,1947年获得康奈尔大学博士学位之后,曾长期执教于芝加哥大学历史系,从事世界史教学与研究工作,1961-1967年任历史系主任,1984年曾担任美国历史学会主席。至今,国内翻译出版麦氏的著作已有9部之多,读者熟知的,如《西方文明史纲》、《西方的兴起》、《人类之网》等书。2013年4月最新出版的译著则是《哈钦斯的大学:芝加哥大学回忆录,1929-1950》。这本书是在1991年,为庆祝芝加哥大学创校一百周年,许多老校友为缅怀当年的校长哈钦斯的丰功伟绩,撰写的文章,由麦克尼尔集结成书。麦氏在前言中也写到,“本书接下来的部分很多来自我个人的经历,作为其补充”。为深入了解这段历史,笔者曾在第一时间购买此书。但遗憾的是,通读过全书之后,并没有看到作为历史系教授,他所任教的芝加哥大学,在汉学研究方面对于世界作出贡献的任何描述内容。

笔者外公邓嗣禹于1941-1949年期间,曾任教于芝大东方语言文学系,与麦克尼尔同属于社会科学部,并有两年多共事的经历。邓嗣禹1942年任东方研究院院长,兼远东图书馆馆长,并负责主持美国陆军委托该校所办“中国语言文史特别训练班”(简称A.S.T.P.)工作,他参与并见证了芝加哥大学众多中美学者在汉学研究方面对于世界的贡献。为弥补此书的不足之处,现撰文予以补充。

早年的交往与共事经历

1947年秋,麦克尼尔回到母校芝加哥大学任教。最初他是在社科学部任讲师,受校长哈钦斯之命,开设了一门西方文明史课程。哈钦斯是美国著名的高等教育理论家与实践家,1929年他出任芝加哥大学第五任校长,年仅30岁。在历任校长中,他是最年轻,也是任期最长(1929-1951年)的一位。因为具有年轻、英俊、善辩的特点,使哈钦斯很快成为美国教育界的风云人物。在哈钦斯任职期间,学校最大的特征就是学术机构在不断进行调整和改革。1930年,大学的39个系被调整为4个学部:生物科学部、人文科学部、自然科学部、社会科学部, 与专业学院一起,构成了大学的基本框架。除此之外,还设立了一系列跨学科的部门,如东方研究院、阿尔贡国家实验室、耶基斯天文台等机构。

1947年,芝加哥大学东方语言文学系对中国语言文化的教学,大致分为古代、中古和近代三个阶段。主要是西方传统所认定的中东和近东史,远东史则是在1936年才开始加入。当时东方系的中文课程由美国学者顾立雅(H.G.Creel,1905-1994)、柯睿格(E.A.Kracke,Jr.1908-1976年)、中国学者邓嗣禹三位主讲,每人除担任语文课外,另有其他专题讲授课程。汉语课程从文言开始,采用顾立雅自编的《归纳法中文读本》,包括中国传统启蒙的《孝经》、《论语》和《孟子》三册。学生读完这三册,不仅可了解中国传统文化的精义,也可掌握汉字单词约三千,再阅读其它古籍,就没有太大的困难。再有受顾立雅邀请,1947-1948作为访问学者的董作宾,他曾开设中国考古学、金文及古文学等课程。(钱存训:《留美杂忆:六十年来美国生活的回忆》)。

董作宾(字彦堂)是我国现代甲骨学与考古学的奠基人之一。在考古学方面,他曾首次主持殷墟发掘,开启了中国现代田野考古的新时代,对我国近现代考古学的诞生有着重大的贡献。鉴于董作宾对甲骨学的贡献,后来,学界把他与罗振玉(字雪堂)、王国维(字观堂)、郭沫若(字鼎堂)一起合称为“甲骨四堂”,是甲骨学史上划时代的一代宗师。1947年1月,董作宾来到芝加哥大学后,顾立雅为他做了精心的安排,租住在离学校不远的一位美国学生家中。这是一幢两层楼的住宅,楼上有卧室一间,平时则在楼下会客起居。是年10月,钱存训来到东方学院报到后,和他合租在一个住宅。两人在东方研究院的办公室也是相邻。为欢迎钱存训的到来,邓嗣禹曾在学校宴请过钱存训,并邀请董作宾作陪。餐后三人在校园内合影留念。

顾立雅为了帮助钱存训尽快熟悉业务,并加强与外界的联系,10月9日即致函给哈佛大学燕京图书馆馆长裘开明,“你可能知道,国立北平图书馆的钱存训先生已成为我们的职员,负责进行我们中文馆藏的编目工作”。10月14日,钱存训根据院长邓嗣禹的要求,主动致函联系裘开明,“久慕盛誉,未获识荆,至深抱憾。训今秋应芝大之约,来此整理中文藏书,得邓嗣禹兄指示,略知梗概。此间订有HY(哈佛燕京学社)卡片五套,分类编目拟全部随尊著方法,以期一律。兹有数教,仍求指教,应祈拨冗赐示为幸”(《裘开明年谱》)。

当年,东方学系的三位教授各有分工,顾立雅担任第一年汉语、古代史和思想史;柯睿格担任第二年中文、中古史和政治制度等课程;邓嗣禹在第三年讲授中国近代史、中国目录学、中国史学方法和现代中文。1949年秋,邓嗣禹接受费正清邀请,重返母校哈佛大学最早讲授“现代中国问题”课程之后,他所讲授的中国目录学、中国史学方法等课程由钱存训接任(《留美杂忆》)。

麦克尼尔所讲授的西方文明史课程,是为四年级学生开设的一门历史类通识教育课程。之所以把这门课设置在大学的最后一年,是希望它能够在为学生们提供历史知识的同时,帮助他们更清晰地理解在文学、科学和人文课程中学过的许多思想与大多数信息之间的联系。这门课程以阅读、选读材料,要求学生围绕材料进行课堂讨论。1949年,麦克尼尔编写了《西方文明史纲》一书,作为辅助教材。

关于顾立雅的生平与他的代表作《中国之诞生》方面的内容,顾钧在《顾立雅与〈中国之诞生〉》一文中已有详细的介绍(详见《中华读书报》2013年12月18日第18版,但未提供过相关照片资料),在此不多赘述。柯睿格的学士(1931)、硕士(1935)、博士(1941)学位都是在哈佛大学获得的,他与邓嗣禹(1942年博士)曾是哈佛大学的博士学友,受哈佛燕京学社资助,曾来华进行过考察,后来又一起供职于芝加哥大学东方语言系。燕大校友王伊同,当时也曾在芝大任教两年(1949-1950)。更为有趣的是,当年芝大还有一位曾讲授远东史的学者麦克尼亚(H.F.MacNair,1891-1947),汉字译音仅与麦克尼尔有一字之差。他曾是芝大日本史、远东史方面的权威,与邓嗣禹交往颇深,俩人曾合作编写过《中国志》一书。但不幸的是,他因心脏病突发,在麦克尼尔到校任教之前不久,于1947年6月逝世,享年仅有56岁。

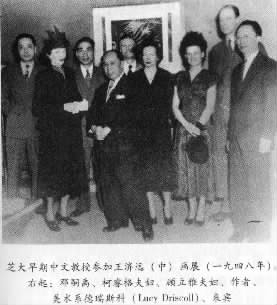

1948年,邓嗣禹与顾立雅夫妇、柯睿格夫妇、麦克尼尔和钱存训共同参加了在芝加哥大学司马特美术馆举办的王济远个人画展,并在展览会上合影留念。这是目前保留下来的,邓嗣禹早年与芝加哥大学同事现存不多的一张合影照片,具有珍贵的史料价值。

该照片由钱存训(照片中作者)提供。经初步考证,说明中“来宾”者,即为麦克尼尔。

上世纪50年代末期曾到芝加哥大学师从顾立雅读博士学位的许倬云,在他2012年出版的回忆录《家事、国事、天下事:许倬云一生回顾》一书中也有介绍:“当时的东方学系可以说是名师云集,群星闪耀,全世界重量级的近东考古学者都集中在那里”。“芝大很自由,让学生决定学程与学习的科目,这一点哈佛和史丹福都做不到”。

当年,恒慕义之子恒安石(Arthur W.Hummel,曾任美国第二任驻华大使)、雷约翰(John A.Lacy,曾任驻香港及新加坡总领事)都曾于1948-1950年期间,在芝加哥大学东方语言系攻读硕士学位课程。现任国民党名誉主席连战,则是于50年代未期,在芝大攻读历史学博士学位。

顾立雅曾将他多年来收藏的商周铜器、骨器、玉器、陶片和甲骨,全部捐赠给芝大司马特美术馆。这些古物大多来自中国的殷墟,是他当年去中国考察时,带回供教学之用的珍品,但从未公开,故知者甚少。芝大美术馆后来将这批藏品特别陈列,公开展览,将中国史前及商周文明鲜活地带给了美国人民。

中美学者对于世界汉学教学与研究的贡献

顾立雅在中国学界主要以孔子研究为人所知,这主要归功于高专诚翻译的《孔子与中国之道》。这本书最早在1992年,由山西人民出版社出版。在美国汉学界,顾立雅的孔子研究也是最为突出的,在他1994年逝世时,《纽约时报》曾发表讣告,称他为“有影响的孔子研究学者”。在美国各大学东亚系,《孔子与中国之道》这本书被广泛推荐为阅读书籍。2005年第15版《新不列颠百科全书》和《美利坚百科全书》都把这本书作为研究孔子与儒学的主要参考书目。同样在《新不列颠百科全书》与《科利尔百科全书》中,记载太平天国部分的内容中,引用的内容则是邓嗣禹的著作(《太平天国史新论》,1950年哈佛大学出版,1966年再版)。

太平洋战争爆发期间,美国陆军为了对外战争的需要,在哈佛、斯坦福、芝加哥等十多所知名大学都开办有“特别训练班”课程。哈佛大学受美国陆军委托,1943年开始举办中文、日文培训班,赵元任先生当时负责主持中文训练班的工作,正在读博士学位的杨联陞由于表现突出而受赵的特别赏识,在中文部二十余位助教中,特别为他申请了一个讲师的职位。后来,杨联陞还曾协助赵元任编写过一本《国语入门》的通俗读物。在芝加哥大学开办的课程,当时称为“中国语言文史特别训练班”,培训时间从1942年8月开始,到1944年3月结束,比哈佛大学开办的时间要早,由邓嗣禹负责并兼任班主任工作,顾立雅也曾参与授课。培训的目的,是要求受过训练的学员,了解中国的文化与习俗,能阅读中文报纸,并能用中文演讲,以便今后更好地开展工作。特训班的课程分为两部分,一是语言学习课程,二是地域研究课程。语言学习课程每周上17小时的课,采用的教材由邓嗣禹与顾立雅共同编写,如:《中文报刊归纳法》、《中文报刊归纳法翻译与选择练习》。这些教材分别由芝加哥大学出版社在1943年成书出版。邓嗣禹在此基础上,以后又根据需要,先后编写、出版了《社交汉语与语法注解》(1947年)、《高级社交汉语》(1965年)等书,在美国都成为畅销书,并多次再版。这套书在80年代中期以前,曾被美国和其他一些国家大学广泛采用。

胡适离任驻美大使之后,曾于1944年被邓嗣禹礼聘到芝大,讲授“中国思想史”课程十多次。后来胡适回信表示感谢,并在之后的交往中,一直称邓嗣禹为“邓老板”。1945年8月,蒋介石接受朱家骅、傅斯年的意见,确定胡适为北大校长,9月6日任命文件正式颁布。胡适在接到回国出任北大校长的任命文件不久,于这年9月26日就致信邓嗣禹,邀请他随同回北大历史系任教授。

顾立雅的汉学研究远远不止在孔子研究领域。他的研究涵盖了中国早期文明、中国古代思想和中国古代政治制度,尤其是科举制度等多个方面,孔子研究仅是其中比较重要的部分。由于顾立雅的其它著述至今尚无中文译本,国内学人对他的汉学研究成果并无更多了解,下面仅就顾立雅与邓嗣禹在科举制度西传方面发表的著作,以及在芝加哥共事,相互合作与支持这一段的经历予以论述。

科举制度起源于中国,但确对西方国家产生过深远的影响。对东南亚国家的影响表现在历史上日本曾一度仿效过中国的科举考试,韩国、越南也曾长期实行过科举制度;对西方的影响则表现在英、法、德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度。东南亚等诸国仿效科举于史有征,不成问题。而科举制对西方考试制度的影响却是一个以往中国人了解较少且相当复杂的问题。

1943年前后,在第二次世界大战打得最为激烈、中华民族的生死存亡关头,邓嗣禹于1943年9月,发表在国际著名期刊《哈佛亚洲研究学报》上的“中国对西方考试制度的影响”一文,长达三万余字,搜集、引用了1870年以前西方人论述科举的文献70多种,围绕“西方考试制度的发展、西方记述或涉及中国科举制的资料、英国对于中国文明的推崇、英国驻华使臣论中国科举制、确认中国影响的证据”等问题旁征博引,论述详赅。邓嗣禹称:“根据上述所有同时代的证据,我们可以确凿无疑地证明:中国的科举是西方制定类似制度的蓝本”。文章发表后,长期以来在海外引起广泛的反响,被先后两次翻译成中译文本,同时还被收入到多种文集。目前该论文在西方汉学界几乎无人不知,无人不晓,至今还经常被研究中国科举制度的国内外许多颇有影响的专家所引用(刘海峰《科举制对于西方的影响新探》)。1953年7月,王汉中将邓嗣禹文,以《中国考试制度的西传考》为名在台湾出版了中译单行本。

但随后,中外关系史专家方豪在香港《民主评论》半月刊第4卷第14期发表了《西方考试制度果真受到中国影响吗?》一文,对邓嗣禹文的论点提出质疑。他举出明末来华的西人艾儒略刊于天启三年(1623年)的《职方外纪》和《西学凡》中提到笔试的史料为据,认为西方笔试并非始于18世纪以后。但他也认为:“西方所受中国影响的,真正为中国考试制度上所独有的,不是笔试,不是官吏考试,而是西方从前只有一校一院的考试,中国却是合各县各府各省的学子而举行规模不同、程度不等的会考。只有这点,中国影响了西方”。

西方考试制度是否真正受到过科举制的影响?这一说法能否确立?孙中山关于英国考试制度是从中国学过去的说法根据从何而来?弄清楚这些问题,不仅在“科举学”研究中具有重要的学术价值,而且对全面正确评价中国传统文化及为当代考试制度改革提供历史借鉴等方面都具有重大意义。

芝加哥大学东方语言文学系的同仁们,在这一关键时刻鼎立相助,给予邓嗣禹很多支持与帮助。柯睿格于1947年,首先在《哈佛亚洲研究学报》发表的论文指出:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要贡献之一”。1953年,他又在《北宋前期文官》一书中,在对比科举与欧洲早期文官制度之后,?对科举影响欧洲文官制度的史实也表示肯定,并认为邓嗣禹和张沅长两位学者的论文清楚地显示出,19世纪通过印度的文官制度,英国的文官制度曾受到中国范例的直接影响。

1964年,顾立雅在《亚洲研究期刊》上也发表论文,并再次指出:“中国对世界文化的贡献远不止造纸和火药的发明,现代的由中央统一管理的文官制度在更大范围内构成了我们时代的特征,而中国科举制在建立现代文官制度方面扮演过重要角色。可以明确地说,这是中国对世界的最大贡献。”

顾立雅于教学、研究与行政工作之外,曾于1954年被选为美国东方学会会长,任期二年,并在1956年年会中以《何为道教?》为题目,作为会长致词。1975年,为庆祝他的七十寿辰,当时的东亚系主任芮效卫(David T.Roy)与钱存训,曾共同邀请世界各国学者撰写有关先秦及汉代哲学、文学、历史、考古等专题论文十六篇,编成《古代中国论文集》一书,为他祝寿,以表彰他一生对中国文化教学、研究和培养人才所作出的贡献。费正清与邓嗣禹均应邀参加。

1970年,顾立雅在他出版的《中国政术之起源》一书中,又补充说明自己在详细研究考试制度史之后,发现中国确实是最早采用考试的国家,并认为中国的考试制度曾在12世纪影响过中东的医学考试,进而影响欧洲的学位考试,17世纪以后又影响了德国、英国考试制度的建立。

1980年,邓嗣禹与顾立雅共同参加了由台湾中央研究院主办的国际汉学会议。邓嗣禹在会议上将他对中国秘密社会的看法、研究计划提出报告,并宣读了《中国秘密社会的介绍性研究》的论文。顾立雅则宣读了《道家的变型》的论文,讨论了老子、庄子、列子各书的内容及其影响。

1986年,美国亚洲研究会在芝加哥大学召开年会,期间特别举行小组讨论会,为顾立雅所著《中国之诞生》一书出版五十周年表示庆祝,研讨此书对于国际学术界的影响。顾立雅在会上发表了题为《〈中国之诞生〉之诞生》的演讲,介绍了此书当年在中国所作,并以六个月完成的写作过程。邓嗣禹在此次会议上,对于顾立雅所著《中国之诞生》一书给予了高度评价。

上述重要内容,麦克尼亚在《哈钦斯的大学:芝加哥大学回忆录》一书中均未涉及。

不可否认,麦克尼尔在他漫长的学术生涯中,发表了许多种产生深远影响的经典作品。近年来,许多中国学者对他的著述提出了许多不同的见解,“我们也要注意到,麦克尼尔的理论更多的是从假说到假说,其结论也难以得到有力证据的支持”(李化成:《全球史视野中的黑死病——从麦克尼尔的假说论起》)。还有一些学者认为麦氏的著述中体现着“明显的西方中心论思想”(刘景华:“世界历史新四分法”,《全球史评论》第一辑,第325页)。笔者认为,在《哈钦斯的大学》一书中,麦氏的这种思想则体现得更为明显。在书中,他仅论述欧美学者在芝加哥大学对于西方科技、文化的贡献,对于汉学研究、东方文化方面的内容则一概不予提及。而当时作为历史学教授的麦氏,对于他身边同事所研究的,具有世界影响的成果,正是他最熟知、也最了解的内容。因此,我们在阅读麦氏的其它著作时,就不能完全持盲目崇拜的态度,必须一分为二地进行分析与鉴别。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制