读书报记者康慨报道

2月12日是伟大的奥地利小说家和剧作家托马斯·伯恩哈德25周年的忌辰,德奥两国各有纪念。有人偷走了他的墓碑,有人探讨他的幸福,还有人写了一本书,说他没死。

墓碑(又)不见了

为了给这个日子增光添彩,奥地利小偷又一次对伯恩哈德的墓碑下了手。他的异父弟弟法比扬宣称,不会再换装新碑了,因为装了也白装,早晚被人偷。

说是墓碑,其实只是一块石头牌牌,上面连生卒年月都没有,只刻了作家的姓名。

甚至这种偷窃行为究竟是出于爱还是恨,也是很难判明的。也许是出于隐秘的爱吧——如果是泄愤,小偷想必会污损或毁坏他的墓碑,并把他对死者的羞辱示众,而不是悄悄地把这块石头搬回家。

伯恩哈德生前为人民所憎恨,他也憎恨“卑劣和弱智”的人民。

他尤其厌恶政府及官办文艺机构的保守、虚伪和愚蠢。他出席奥地利国家文学奖的颁奖典礼,听到文化部长“结束他那充满傲慢的、充斥着卑鄙无耻的讲话。他本应该被报以扇耳光,却得到雷鸣般的掌声。这也是羔羊朝他们的衣食上帝鼓掌”。伯恩哈德随后上台致辞,却不肯感谢国家,反而以死亡开场。“如果想到死亡,一切都是可笑的。”他说,“国家注定是一个不断走向崩溃的造物,人民注定是卑劣和弱智……我们是奥地利人,我们麻木不仁。”

这番话搅乱了典礼。他在《我的文学奖》一书中写道:“可能因为在我的讲话里提到‘国家’这个词时是以一种批评的审视目光,不是放在一种常见的卑躬屈膝的语境中,于是部长勃然大怒,跳将起来,向我攻击,之后跑出大礼堂,”(马文韬译文)绝大多数来宾也一同离席。

伯恩哈德的幸福

已在维也纳生活了三年的柏林小说家约阿希姆·洛特曼(Joachim Lottmann)上周在德国《世界报》撰文,探讨了一个极为诡异的中国式问题:伯恩哈德幸福吗?

答案似乎是否定的。他很小就被木匠父亲遗弃,母亲另嫁剃头匠,生父五年后自杀。他进杂货店当学徒时染上肺病,终生未愈。他没有过女朋友,也没有男朋友,一辈子不曾谈过恋爱,说不定至死都是处男,只与年长他37岁的寡妇黑德维希·施塔维阿尼切克以姑侄关系相伴。他愤世嫉俗,文风灰暗,且与人民为敌。在上海人民出版社新版的伯恩哈德小说《历代大师》的腰封上,印有一行巨大的引语:“我痛恨你们所有人!”后勒口上则称他为“灾难与死亡作家”。

这样的一个人,还有什么幸福可言?

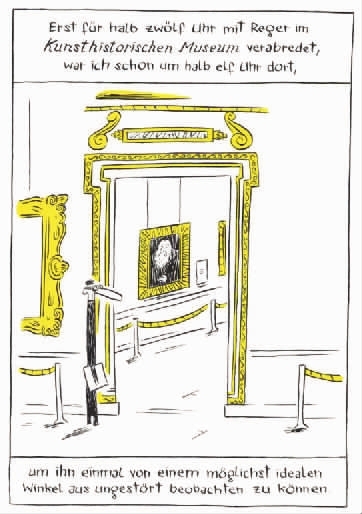

但洛特曼不肯从俗。他前往上奥地利,拜访伯恩哈德下葬的格林青格公墓,又折返首都维也纳,考察两张著名的椅子。在《历代大师》中,伯恩哈德写过一个美妙无比的地方:维也纳艺术史博物馆博尔多内展厅丁托列托油画《白胡子男人》对面的长椅。

“雷格尔先生三十多年来每隔一天就到博物馆来,在博尔多内展厅的长椅上就座。”但这位伯恩哈德在小说里的化身又说:“我到博尔多内展厅不是因为博尔多内,甚至也不是因为丁托列托,虽然我认为他的《白胡子男人》是有史以来人们创作的最杰出的油画之一,我到博尔多内展厅里来是因为这长椅,因为这里影响我情绪的光线很理想,因为这里的室内温度确实很理想。”(马文韬译文)

洛特曼此番试坐了这张长椅,发现它确实出人意料地舒适,既不太硬,也不太软。在维也纳,他还走访了伯恩哈德生前常去的布罗伊内霍夫咖啡馆,它还在老地方,没什么变化,甚至他当年常坐的座位也在,只是远没有博尔多内展厅里的长椅那样舒适。54岁的洛特曼坐在这里,长久地观望着老店新人,忽然明白了,伯恩哈德来这儿是寻找忧郁,忧郁如同他的毒品和药剂,让他感到幸福。那些说他“完全负面”的人,是无法理解这种幸福的。

人民恨他,他恨人民

人民与作家互相敌视的例子不是没有,但很少有像伯恩哈德这样不留余地的。他在遗嘱中规

定,其未发表作品不得在奥地利发表,未上演作品亦不得在奥地利上演。伯恩哈德的批评者称他是“把自己的巢搞脏的家伙”(Nestbeschmutzer),言下之意,他不爱国,就不是什么好鸟儿。他对国家和国民的批评从来不是三心二意的,但也绝不像有些评论所认为的那样,通过极端的言辞哗众取宠。伯恩哈德式的冒犯与嘻笑怒骂无关。这种全然严肃的态度使常见的愤世嫉俗变成了过度的憎恨。

战后的奥地利逃避了希特勒时代的历史罪责,人民被要求忘记过去,团结一致向前看。伯恩哈德的主要作品,如小说《严寒》、《消除》和剧本《英雄广场》,多以奥地利对纳粹历史的集体性沉默与阴谋式的失忆为背景。

《消除》的主人公弗朗茨B约瑟夫·穆劳苦于自己奥地利人的身份,而决意将它与旧日一起消除。对他而言,生为奥地利人就像一个世代相传的噩梦,只要留在祖国,就永远不会醒来。于是他离开了奥地利的老家沃尔夫塞格,自我流放于罗马,宁愿从此只讲意大利语,过意大利方式的生活,再不返乡。但父母和哥哥死于车祸,作为家族唯一的男性传人,他不得不再次承担原有的身份,回乡奔丧。小说的前半部分,通过穆劳对意大利学生甘贝蒂的漫长独白,家族的不堪往事逐渐显现,母亲崇拜希特勒,父亲任由纳粹摆布,盟军一来,姐姐便摇身一变,把美国人当成解放军热烈欢迎。后半部分的高潮是葬礼,藏匿在此的前纳粹地方长官登场亮相,穆劳的怒火再次点燃,面对免受惩罚的罪犯,那些沉默的大多数只是漠然地围观。穆劳将沃尔夫塞格的产业捐给了维也纳的一家犹太人社团,回到罗马,写《消除》,然后死去。只有死亡才能让他免于奥地利人的身份。

他还活着,名叫穆劳

今年1月,1975年出生的奥地利青年作家亚历山大·席梅尔布施(Alexander Schimmelbusch)出版了小说新作《穆劳身份》(Die Murau Identitaet),假想伯恩哈德并未在1989年2月12日死去,而是伪造了自己的死亡,离开了奥地利,以《消除》的主人公弗朗

茨B约瑟夫·穆劳作为化名,开始了新的生活和新的创作。

也叫“席梅尔布施”的叙事者在此书开篇宣称,他收到某位法兰克福律师寄来的邮件,内装大量伯恩哈德出版商(书中没有指明,但无疑是朔尔坎普出版社的西格弗里德·翁泽尔德)的文稿,述及他与伯恩哈德“死”后的频繁交往。席梅尔布施想起他在纽约采访美国电影人、《潜水钟与蝴蝶》的导演朱利安·施纳贝尔时,曾见过一个叫埃斯特万的年轻人,那正是伯恩哈德的儿子。于是他赶赴纽约,再飞西班牙的马略卡岛,追寻伯恩哈德。有趣的是,大名鼎鼎的出版经纪人安德鲁·“豺狼”·怀利不仅掌管着伯恩哈德的文学遗产,还与他共同经营着作家已死的骗局。怀利也是普京的出版经纪人,但伯恩哈德对翁泽尔德引述了俄国总统对豺狼的评价:“怀利没个性,腹中空空,他[普京]总是这样说。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制