《中国哲学史大纲》的“世界哲学观”与“双线模式”之创立

胡适的“世界哲学观”在《中国哲学史大纲》的撰述中已经表露无遗。在开篇导言中,专列“中国哲学在世界哲学史上的位置”一条,他写道:

世界上的哲学大概可分为东西两支。东支又分印度、中国两系。西支也分希腊、犹太两系。初起的时候,这四系都可算作独立发生的。到了汉以后,犹太系加入希腊系,成了欧洲中古的哲学。印度系加入中国系,成了中国中古的哲学。到了近代印度系的势力渐衰,儒家复起,遂产生了中国近世的哲学,历宋元明清直到于今。欧洲的思想,渐渐脱离了犹太系的势力,遂产生欧洲的近世哲学。到了今日,这两大支的哲学互相接触,互相影响。五十年后,一百年后,或竟能发生一种世界的哲学,也未可知。

这是一段极其简短,但却相当清晰的“世界哲学观”概述。这段概述之后,还附列有“世界哲学统系图”,更为形象地揭示出,在胡适心目中,东西方哲学在各自发展之后,从“双线并进”到“双线合一”的“世界哲学观”。

胡适的“世界哲学观”,除了认定东西方哲学终将合一的终极归宿之外,在学术方法上,也一直强调“双线模式”的充分、深入运用。除了上述《中国哲学史大纲》导言中的内容之外,未正式出版的,胡适当年在北大授课时所拟的“《中国古代哲学讲义》提要凡例四则”,更对这种“世界哲学观”在学术方法上的运用给予了更为具体细致的定位与阐示。“凡例第三”称:“西洋哲学史,可以为我们研究中国哲学史时作比较参证之用。我治中国哲学史时,得益于西洋哲学史最多。为什么西洋哲学史可以和中国哲学史互相印证,互相发明呢?这都因为人同此心,心同此理,所以人类到了一种大略相同的时代境地,便会生出一种大略相同的理想。这便是世界大同的一种证据。”

在“凡例”中,胡适不但给出了一个宏观意义上的“人同此心”的结论,还列举了六条他自己在研究中国古代哲学时参考西洋哲学进行比较研究的例证,更为形象生动地验证了“世界哲学观”的方法论价值所在。如用柏拉图“意象”论解读《易经》,用西洋名学解释《墨子》,读《庄子》印证古希腊“地球说”,考证公孙龙学说与古希腊芝诺学说之同理,用西洋哲学解释庄子学说,等等;凡此种种,都在不厌其烦地阐发一个道理,即“世界哲学观”可以给古学以现代的解释,可以让国学重获西学的活力。

胡适早期在哲学史研究中,特别强调要研究中国思想史的逻辑性演变轨迹。这是一条怎样的轨迹?在胡适看来,西方哲学体系与中国思想模式,在现代化历程中,必将运行于同一条轨道之上;所谓“轨迹”,无非是这二者之间或有默契、或有制约、或有同源、或可效仿情状之下的某种趋势。一手铺设西方哲学体系的东方线路,一手打造中国思想模式的西方线路,双线合轨之时,即是“世界哲学”诞生之日。这是胡适“世界观”的重要组成部分之一。哲学必然走向“世界哲学”,“东西方鸿沟”必然因自觉不自觉的、主动或被动的“双线合轨”而化天堑为通途。自然,在铺设与打造“双轨”的过程中,哲学史研究应当是先于哲学研究的基础性工作。

在学术实践的具体操作层面,胡适始终强调“逻辑性”研究在哲学史中的重要性,实际上就是要在看似纯粹的语言分析的学术氛围中,以“人同此心”式的比附、引进西方哲学概念,最终将这种比较研究在“进化论”语境下给出“为我所用”的结论。可以看到,在胡适的中国哲学史阐论框架中,始终是“双线”比较模式,即以西方哲学史的发展线索为主线,中国哲学史的演变轨迹为副线,或曲或直、或螺旋或平行。在胡适眼中与笔下,没有单纯的西方哲学概念史,也没有纯粹的中国思想理念史,只有中西哲学的“双线比较史”。

胡适在《中国哲学史大纲》开篇导言中对“哲学”与“哲学史”的定义,可以说是相当“实用主义”式的。所谓“人生切要”,所谓“根本解决”,都体现出胡适的哲学观,始终强调要得出结论而不仅仅是提出问题,要解决实际问题而不仅仅是研究理论难题。在他这里,没有终极追问式的、穷其一生去探究的“本体论”,也没有精密拷问式的、殚精竭虑为之构建宏大体系的“唯心论”;只有契合“进化论”语境之下的进步、退步之说,只有在进步、退步判定之下的对思想史遗产的弃绝与阐扬。也正因为如此,无论是面对国人时的“疑古开今”——瓦解旧有纲常观念,标榜欧美文明变革,还是面对异邦时的“剔旧扬新”——着力对中国古代思想的现代意义给出新解释,小心剔除中西思想及文明模式上的不吻合边界;胡适的这一“双线逻辑”,在当时的中国学术界乃至国际文化界里都赢得了空前的赞誉。

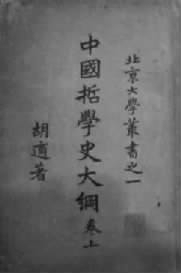

实际上,让28岁的海归青年胡适在大师云集的北大讲台上站稳脚跟的那部学术名著——《中国哲学史大纲》,其“暴得大名”的根本原因,也正是其“世界哲学观”之下“双线模式”的成功初体验:首先抓住中国先秦的诸子百家思想,冠以“哲学”的新帽子,裁以“逻辑”的新衣裳,让这些古人及其思想重新妆扮出场,重新登台竞赛;其次辅以所谓“考据”的方法论,大胆评判,不断翻案或平反,以此打乱旧有纲常理念;最后,始终在“进化论”语境之下,以进步、退步的名义,标签化先秦思想,并对此作出是否能“古为今用”的取舍与抉择。无可否认,这套“大乱大治”的学术策略,是套用在西方哲学概念框架中的中国古代思想再造,其再造的过程与结果,当然是有失真、轻率、武断的成分在里边的。

《五十年来之世界哲学》勾勒“双线模式”新版图

正在“暴得大名”之际,胡适在1922年又作了一个颇为冒险的抉择,他所撰《五十年来之世界哲学》一文,对中国学者眼皮底下的世界哲学潮流作了预判——胡适坚定地表示,只有以赫胥黎、达尔文为代表的“演化论”,与以杜威为首的实验主义方法论相结合的这条线路,才是世界哲学的必由之路,更是中国哲学跨越“东西方鸿沟”的唯一桥梁。

从《胡适日记》来看,他在北大《西洋哲学史大纲》的授课之后不久,就应《申报》之邀,开始着手撰述《五十年来之世界哲学》。1922年3月14日的日记中提到:“前天动手作《五十年的世界哲学》一文,起了两个头,都不满意。今天另起一个头,不知何日可完?”这个时候,胡适尚无头绪,开始动笔时的状况并不令人满意;随后,他在3月16、17两日尚有两次续写。在此之后,近五个月的时间里,在日记里却再没有续写此文的记录。直到8月10日,在时任《申报》编辑的黄炎培再三催促之下,他开始了一次较为满意的续写。当天的日记中写道:“在家,动手续作《五十年的世界哲学》一文。此文起于去年冬间,至今未成。今任之催稿甚急,故续作下去。平常哲学史多不注意达尔文,Hoffding霍夫丁的《近代哲学史》始给他一个位置,但赫胥黎竟几乎没有人提起。此我最不平的一点。今此文他们两人占三千多字,也可算是为他们伸冤。”

为达尔文、赫胥黎“伸冤”,并力图在近世哲学史上为其谋一显要位置,这显然是自严复译介《天演论》以来,中国知识分子顶礼“进化论”之后的惯性反应,胡适也不例外。但他多日不曾动笔,一动笔即想到要把赫胥黎的“天演论”与达尔文的“进化论”揉合为 “演化论”的哲学模式,这说明胡适当时也实在找不到更令人满意、更让人折服的、更新的哲学观念——“天演论”与“进化论”仍是中国知识分子在西学启蒙阶段中不倒——也未曾倒的旗帜。从8月27日的日记来看,胡适的写作已近尾声,他对新近出现的以罗素为代表的“新唯识主义”颇不满意,虽然花了相当的精力将其写入文章中,但并不予认同与支持。日记中写道:“上午没有人来,是星期日很少有的事。在家做《世界哲学》文。论新唯识主义,极力求浅显明白,但终不容易把这一派哲学说的使人明了。”9月6日,胡适完稿,将整理后的稿件交寄《申报》付印。

1923年2月,《申报》推出《最近之五十年》特刊,以纪念《申报》创立五十周年。特刊的编排颇具新意,除却常规的社会名流、宿儒贤达撰序题词之外,还有相当厚实的主题论文汇编。是书内文分为三编:第一编“五十年来之世界”;第二编“五十年来之中国”;第三编“五十年来之新闻业”——这三编的专题性充分彰显了《申报》广博的国际视野与敏锐的时局观察力。另一方面,这三编内容的撰述者皆为《申报》特邀的知名学者、权威专家,又体现了《申报》在社会上流的话语权与前瞻性。

章太炎、梁启超、蔡元培、胡适、李大钊、张君劢等,这些活跃于19与20世纪之交五十年来的名宿新锐,在这份特刊中都找到了阐扬一家之言的位置。而胡适更提交了两篇颇有份量的论文,一篇是后来新文学运动史上的重要文献《五十年来之中国文学》,另一篇就是《五十年来之世界哲学》。

翻开这篇《五十年来之世界哲学》的巨硕版面(原刊物约为4开开本),饰以嘉禾的椭圆形胡适肖像,郑重其事地标示着这篇文章在当年学术界、文化界、新闻界的重要性。在日记中提到的,胡适三易其稿的这篇文章“开头”部分,此时终于可一睹全貌了。原来,这确实是一个让人沮丧的开头。在称之为“引论”的文章开篇部分,胡适列举出了近五十年来世界哲学新潮流的七个开端,但这其中竟有五个不是已经衰微,就是后继乏人,不是已经走到尽头,就是终不成气候。这样的开头,与当时读者想象的“欧风美雨”之汹涌,与后世研究者揣度的“洋为中用”之踊跃,都大相径庭,多少是有点莫明其妙的。

除了可以不再展开评述的、铁定已经退出哲学主流舞台的“旧浪漫主义”、“旧实证主义”之外,胡适在接下来的分项评述中,逐一指明了:“新的意象主义只可算是欧洲哲学思潮的一个徊波,不能算是正流了”;“尼采也是浪漫主义的产儿,确有很大的破坏功劳”;而当时正在中国知识界受到热烈追捧的,以法国柏格森为代表的“新浪漫主义”,以英国罗素为代表的“新唯实主义”,竟也成了“晚近的两个支流”。在评述“晚近的两个支流”上,胡适用足了气力,花了差不多7000字来阐明他的预判。在总篇幅35000字左右(其中“五十年的政治哲学的趋势”由高一涵与张慰慈代写)、胡适本人撰述内容约30000字的篇幅内,他用到了近四分之一的篇幅来评述“晚近的两个支流”;可见虽曰“支流”,但要把这风行一时的哲学新潮判为“支流”,胡适为此还是颇费苦心、大伤脑筋的。

与柏格森、罗素唱反调

首先来看被胡适称为“新浪漫主义”的、“晚近的两个支流”之一的柏格森哲学。其实,对柏格森哲学的译介与研究,在20世纪20年代的中国学术界才刚刚启程,但并没有人像胡适那样称其为“新浪漫主义”,而更多地指称其为“生命哲学”。柏格森用“生命冲动”和“绵延”来解释生命现象,认为生命冲动就是绵延,就是“真的时间”,就是宇宙的唯一实在,而这实在只能靠直觉来把握。这种“纯度”极高的新思想,是剔开了“宗教”与“古典哲学”思维体系的“新哲学”,是撇开了“科学主义”及“伦理学”双重影响的“新进化论”。“生命哲学”对从“师夷长技以制夷”以来,已经开始怀疑“欧风美雨”到底是否适合中国,追索中国到底有没有自己的哲学体系的当时代中国知识界而言,正如一剂药效神奇的“清凉散”,其退热凉血、杀毒止痒的功效迅即显现。当然,随之而来的,是“生命哲学”本身的大热,中国知识界的默契者、追随者、鼓吹者一批接着一批而来。

1918年底,梁启超、张君劢等一行人远赴刚刚结束战乱的欧洲。对于正在热捧德先生与赛先生的当时代中国人而言,欧战的惨烈景象无疑让这帮中国科学主义先行者们大跌眼镜。梁启超在《欧游心影录》中说:“欧洲人做了一场科学万能的大梦,到如今却叫起科学破产。这便是最近思潮变迁的一大关键。”带着这一令人震惊的思索,在法国的旅程中,梁氏一行专程走访了尊崇生命本身的哲学家柏格森。他在寄回国的信中,描述了见到柏格森的情形:“吾辈在欧访客,其最矜持者,莫过于初访柏格森矣。他日复返法,当拟请柏格森专为我讲授哲学,不审彼有此时日否耳。”虽然后来柏格森并未赴中国讲学,但梁氏主持的“尚志学会”却由此展开了对柏氏著述的大规模译介。

再来看被胡适称为“新唯实主义”的、“晚近的两个支流”之一的罗素哲学。与柏格森哲学相比较,罗素哲学走向了另一个极端,从极端反对理性对哲学的统辖,走向了极端推崇“纯理性”对哲学的至高统辖权,并对“纯理性”加以极端的“法式化”,直接促成了现代语言哲学的诞生。

1920年10月8日,罗素抵达上海,应梁启超之邀访华。梁启超时任北洋政府财政总长兼盐务总署督办,发起“讲学会”,与商务印书馆负责人张元济磋商,得到每年五千银圆的专项资助,专为聘请国外学者来华讲演之用。罗素访华,正是在以梁启超为首的中国知识界主流圈子的支持下得以成功实施的。应当说,罗素访华的前提,并不仅仅在于所谓“新唯实主义”的哲学理念在国际学术界的地位与声望,更在于以梁启超为首的中国知识界在五四运动之后,迫切需要一种更新的、更具建设性的、更切近国际语境的、相对更易于中国接受并吸纳的理论学说。在未能访华的柏格森之后,在杜威访华之后,罗素似乎是最佳人选。

可以看到,柏格森与罗素的中国影响力,在20世纪20年代,无论是在中国学术界,还是泛文化圈子里,都是如日中天的。柏格森“生命哲学”的反理性至上的主张,赢得了素来以“东方哲学”特色自守自持的旧派精英们的追捧——佛学、儒学、道家学说混杂一脉的“东方哲学”,在柏格森的“生命哲学”体系中都可以找到合理性与合法性。而罗素“新唯实主义”的理性至上、以“法式化语言”严格规约哲学研究对象的主张,又迎合着曾留洋欧美、以西方哲学正统自居的新派精英们的胃口——精密、严格、绝对、纯粹的专业化学术模式,是摒弃中国旧学传统、确立“西化”学术地位的基本要求。

说到底,20世纪20年代的中国学术界,旧派与新派精英们在学术模式上的对垒与抉择,都义无反顾地走进了非此即彼的单向路径。选择柏格森或罗素,实际上并不是在充分领会的基础上接受一种新学说,而不过是在变相地界定与强化自己原有的学术立场。但胡适是坚持要走“双线模式”的;他之所以不遗余力地批评柏格森与罗素的哲学理念,之所以要将这两种当时在中国热力四射的学说判定为“支流”,正是他的学术立场内在的必然要求。他左右开弓,以双手互搏的艰难姿态,要让极端反理性与极端爱理性的中国新旧知识精英们,重新思索中国哲学的出路,重新探索世界哲学里中国思想的位置。 胡适指出:“柏格森批评那机械式的演化论,很有精到的地步。但是他自己的积极的贡献,却还是一种盲目的冲动。五十年来,生物学对于哲学的贡献,只是那适应环境的观念。这个观念在哲学界的最大作用,并不在那机械论的方面,乃在指出那积极的,创造的适应,认为人类努力的方面。所谓创造的适应,也并不全靠狭义的理智作用,更不全靠那法式的数学方法。近代科学思想早已承认‘直觉’在思考上的重要位置了。大之,科学上的大发明,小之,日用的推理,都不是法式的论理或机械的分析能单独办到的。根据于经验的暗示,从活经验里涌出来的直觉,是创造的智慧的主要成分。我们试读近代科学家像法国班嘉宾的《科学与假设》(Poincare, Science and Hypothesis),和近代哲学家像杜威们的创造的智慧,就可以明白柏格森的反理智主义近于‘无的放矢’了。”

罗素哲学则走向了柏格森哲学的另一种逆向极端。胡适指出:“罗素说哲学同‘逻辑’无别,现在我们姑且不说这样缩小范围的是否正常。我们要问,如果科学不问‘经验的证据’,他们更从何处得来那些‘普通的原理’?他们说,须用分析。然而分析是狠高等的一个知识程度,是经验知识已进步狠高的时代的一种产物,并不是先天的。人类从无量数的‘经验的证据’里得来今日分析的本事,得来今日的许多‘逻辑的法式’,现在我们反过脸来说‘哲学的命辞须是不能用经验上的证据来证实或否证时’,这似乎有点说不过去罢?”胡适最终对罗素哲学得出结论说:“我们对于新唯识主义,可以总结起来说:他们想用近代科学的结果来帮助解决哲学史上相传下来的哲学问题,那是狠可以佩服的野心;但他们的极端,重分析而轻综合,重‘哲学家的问题’而轻‘人的问题’,甚至于像罗素的说法,不许哲学论到地球上的事物,不许经验的证据来证实或否证哲学的命辞——那就是个人资性的偏向,不能认为代表时代的哲学了。”

在以“双线模式”撰述的《中国哲学史大纲》“暴得大名”之后,胡适出人意料地将早已红透欧美的两大哲学家剔除出世界哲学的主流之外,并言之凿凿地将其预判为“支流”。这当然让很多新派学者难以接受;这一次,胡适在新派学者眼中也成了“离经叛道”者。

蔡元培为胡适再加冕,梁启超改题“世界哲学史”

与胡适这篇《五十年来之世界哲学》同载于《申报》五十周年纪念册上的,还有蔡元培所撰的《五十年来中国之哲学》与之相对应。文中除了表彰胡适译介实验主义哲学的成绩可圈可点之外,就更关注胡适的“双线模式”哲学史研究,在篇末总结时他更特别提到《中国哲学史大纲》的学术方法及其对中国哲学之意义。他写道:“凡一时期的哲学,常是前一时期的反动,或是再前一时期的复活;或是前几个时期的综合;所以哲学史是哲学界重要的工具。这五十年中,没有人翻译过一部西洋哲学史;也没有人用新的眼光来著一部中国哲学史,这就是这时其中哲学还没有发展的证候。直到距今四年前,绩溪胡适把他在北京大学所讲的《中国哲学史大纲》上卷,刊布出来,算是第一部新的哲学史。胡氏用他实验哲学的眼光,来叙述批评秦以前的哲学家,最注重的是各家的辩证法,这正是从前读先秦哲学书者所最不注意的。而且他那全卷有系统的叙述,也是从前所没有的。”

在蔡元培的评述中,不难看到他的判定——虽然中国当时还没能诞生一位真正的哲学家,但哲学史家已经毫无疑问地诞生了。胡适的“双线模式”,无疑使中国哲学向世界哲学阵营迈进了重要的一步。虽然胡适仍未能成为严格意义上的哲学家,但他毕竟是从译介西方哲学的中国学术阵营中脱颖而出,换译介者身份为哲学史家身份,易追随者地位为评判者地位——这才是蔡元培真正看重的东西。无论同时代的中国学者接受与否,继《中国哲学史大纲》的“暴得大名”之后,胡适的“哲学史家”再加冕,仍然由蔡元培等记录在案。

胡适《中国哲学史大纲》的声名远播与大受追捧,勿庸多言。而《五十年来之世界哲学》因其篇幅所限,文章论述的深度与广度、文章结构的密度与精度,自然还无法与之相提并论。这篇文章,胡适也从未将其付诸演讲宣扬;在其1929年宣称“哲学之终结”以后,胡适对西方哲学的专题研究及评述更几近绝迹,这篇文章遂石沉大海,在胡适的学术生涯中再没有激起过任何波澜,学术界对此也几乎遗忘。

大多数读者看到《五十年来之世界哲学》一文,皆是因《胡适文存二集》(1924年1月初版)收入了此文的缘故。事实上,除了在1923年2月《申报》五十周年特刊《最近之五十年》上首次发表之外,此文还有两种单行本行世。一种是1924年3月由《申报》印制的单行本;另一种则是1924年4月上海世界图书馆印制的单行本,这个版本的特异之处是请梁启超题写了书名。

众所周知,梁、胡二人在学术观念上有相当大的分歧,曾因《中国哲学史大纲》一书有过多次交锋与论争。虽然二人总体上还算保持着君子风度,并非因意见不合而老死不相往来,但梁为胡的书题写书名,这还是目前所知的第一次,也可能是最后一次。更为有意思的是,梁的题笺,径改了原书名,多出了一个“史”字,题为《五十年来之世界哲学史》。无论是不经意为之,抑或有意为之,看来梁最终还是部分地接受了——这位以“双线模式”率先开创中国哲学史研究的胡适、不算哲学家的胡适,还是当得起哲学史家之谓的罢。

(本文对原稿有删节)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制