主持:赵雅茹

嘉宾:戴锦华(北京大学比较文学研究所教授,北京大学电影与文化研究中心主任)

王 炎(北京外国语大学外国文学研究所研究员)

赵雅茹:2010年的影片《豺狼卡洛斯》展现了国际恐怖组织或左翼激进组织在世界各地串联与合作的历史。20世纪六七十年代的阿拉伯国家激进组织与欧亚非各国的激进组织有何渊源与异同?

王炎:《豺狼卡洛斯》与《巴德尔和迈因霍夫集团》既含类型片元素,有不少谍报片常用的场景跨国穿越的镜头,又似纪录片风格,据真人真事演绎故事,而两片特殊之处是涉及不曾为人关注的历史细节。大家一般以为,六七十年代的政治暴力事件,有的是西方社会内部矛盾,有的频发于中东地区,彼此不相关联。但影片告诉我们,分布在欧、亚、美、非各地的激进组织曾联手运作,策划了大量跨区域、跨国界的恐怖活动。比如《慕尼黑》与《慕尼黑21小时》两片都涉及这样的情节:“黑色九月”绑架以色列运动员时,要求以色列、西德当局释放234名政治犯,里面不仅有阿拉伯人,也有德国“红军”和意大利“红色旅”成员。电影只一带而过,不作解释。而《豺狼卡洛斯》、《巴德尔和迈因霍夫集团》、《通往浅间山庄之路》等则交代了当时的历史背景:欧洲学生如何到叙利亚、约旦接受军事训练,如何参与巴勒斯坦、拉美等激进组织的行动——所以他们视彼此为同道。“豺狼”卡洛斯是委内瑞拉人,穿梭于东欧、西欧、阿拉伯、拉美之间,在武器装备、资金流转、行动策划上,与各地左翼极端组织协调,还背靠东欧政府和阿拉伯政权的暗中支持。让人意外的是,《豺狼卡洛斯》中也出现了日本“赤军”的画面,他们在以色列的特拉维夫、法国、朝鲜、韩国各地行动,曾轰动一时。这些组织有共同的目标:反资本主义、反殖民主义、反帝国主义、反侵略战争。

影片营造的“世界革命”氛围,与我们当下的世界图景那么不同,恐怖并非中东的特产,也不仅是民间组织参与,冷战博弈中的各国政府也无所不用其极。六七十年代的民意也与今天不同,如今西方社会谈恐怖色变,避之唯恐不及,当年的欧洲民意却同情极端主义。《巴德尔和迈因霍夫集团》有一场法庭辩论的戏,巴德尔与迈因霍夫在法兰克福法庭上慷慨陈词:我们是针对外国入侵与占领的抗争,是对帝国主义的声讨,也是对美国粗暴干涉各国事务的反抗。场上一片喝彩声,主审法官狼狈不堪,连反对儿女参与“学运”的父母也理解了他们的事业。民调显示,60年代西德左翼运动的呼声很高。在意大利,大多数人也同情红色旅。直至1978年总理阿尔多·莫罗被红色旅绑架并杀害,意大利公众才转向保守。

总之,阿拉伯与欧洲、拉美、非洲左翼运动有相似处:都信奉经典马克思主义,反殖民、反帝国主义,为政治意识形态而战。如果说阿拉伯激进组织有何特殊之处,那就是巴勒斯坦解放运动更显反殖民主义色彩,矛头直指以色列占领与美国的中东政策,不像欧洲或日本左翼那么理想主义或有理论追求,但也肯定不是“后冷战”的宗教极端主义。冷战的大氛围是政治意识形态化的,宗教情绪被压抑在政治热情之下。所以今天回溯六七十年代的阿拉伯革命,应该复原当时的历史语境。

戴锦华:我们今天讨论恐怖主义电影,或者关于著名的恐怖分子的传记片的时候,我以为,主要的诉求是借助这些影片去重新叩访冷战的历史,而不是进一步封闭和遮蔽那段历史。作为“极端的年代”,20世纪可以有很多种描述方法,我喜欢的描述方法之一是:20世纪是全球资本主义∕现代主义实践内在矛盾的自我引爆,它使得全球化成为每个国家和地区的人民必去感觉的事实。60年代发生在亚非拉,即第三世界的反殖斗争和独立建国——包括和平途径和暴力革命——是一个全球性的、高度紧密连接、直接互动的过程。我喜欢说,资本主义自其启动的时刻便是全球性的,或全球化的。但令其充分显影并外化的是资本主义危机的极端形式:世界大战。两次世界大战,尤其二战令资本主义携带、酿造的暴力达到了极致:不仅是战争暴行而且是纳粹暴行。我很欣赏二战巨人之一丘吉尔的一句话——二战处于胶着之时,他回答记者的提问:我们到底能否战胜法西斯?丘吉尔的答案意味深长:我们一定能够战胜法西斯,我担心的只是我们在战胜法西斯的时候已然变成了法西斯。这一表述,注释了二战的残酷与现代世界的悖论处境:为了战胜法西斯却最终变成了法西斯;或只有变为法西斯,方能战胜法西斯。二战终结,继发为冷战。冷战数十年间,局部战争的死亡人数事实上超过了二战死亡人数的总和。二战和冷战这种公开的社会暴力,衍生出战后社会抗争的两大脉络:暴力革命的与和平抗争的。触目惊心的是,和平主义的伟大斗士最后都倒在右翼种族主义者的枪口之下:圣雄甘地和马丁·路德·金(甚至列侬,所谓“摇滚——和平游击队”)都死于刺杀;而倡导暴力革命的马尔科姆·X、切·格瓦拉都是在CIA的直接介入下被杀害。这不仅是70年代极端国际行动的历史背景,也是其历史成因。

我们也只能在二战彰显的全球化的意义上来讨论冷战与第三世界,讨论70年代巴勒斯坦解放运动的国际位置和象征意义。一边是“苏共二十大”秘密报告曝光之后,全球左翼力量再度反思“一国建成社会主义论”或曰列宁主义问题;一边则是万隆会议的召开,标志着第三世界的崛起。我们可以将战后第三世界的社会主义运动视为一场解殖运动与解殖困境:驱逐殖民主、宗主国之后,第三世界国家如何真正确立、捍卫自己的政治主权与经济独立?如果不能改变殖民经济结构,第三世界国家的独立建国就是一纸空谈。因此,六七十年代,在世界范围内,国际主义与世界革命的议题再度提出。类似实践固然不能自外于社会主义阵营,但却事实上游离于苏联的势力范围,成为欧洲左翼激进行动者与第三世界战场间的直接联动。这既是我们讨论这批传记片的参数,也是这些影片试图达成的意识形态去魅效果。那个时代,左翼激进组织的行动不是我们理解的传统意义上的革命;但在70年代,他们尚不是被今天的反恐意识形态所勾勒的变态杀人狂或恐怖分子。他们不是为任何民族国家、政治实体的利益而行动,他们梦想追随切·格瓦拉的足迹,推进全面的国际行动,其选择的依据是寻找帝国主义的薄弱环节,打击帝国主义的势力,寻找或创造世界革命的爆发点。《豺狼卡洛斯》的前段清晰地展现了这一特征:他生为委内瑞拉人,在苏联接受教育,定居欧洲,却成了一个著名的“巴解组织”的成员。他的诉求和认同何在?显然,其认同并非“文明冲突论”所描述的宗教认同,也不是任何意义上的种族身份的认同。他的认同是,在一个为强国们共谋制造的灾难区域,也是一个国际力量交错冲突的区域,直击帝国主义全球体系的薄弱点。

然而,战后世界一个突出的悖论式情境便是:二战、冷战成就了整个世界紧密互动、牵一发而动全身的全球化现实;另一边——也是二战的过程和结果——是第三世界民族解放运动令民族国家成为普遍事实,而不再是欧美国家的专利特权,于是,民族国家的单位、利益与分割阻断着国际联合和国际行动的空间与可能。作为应对,曾出现泛非主义、泛拉丁美洲主义、泛阿拉伯主义——第三世界尝试通过区域化抗争来对抗资本主义的全球化以及帝国主义的力量。由此,第三世界一度成了某种价值客体,两大阵营的争夺对象。著名的万隆会议倡导“不结盟运动”,强调民族自决,实则却是一次亚非拉国际的大结盟;所有在国际主义旗帜下的激进行动,却必须被纳入某个第三世界国家“民族解放”的议程中。我也是在这个意义上理解切·格瓦拉的启示。还是回到1967年,当切·格瓦拉被杀害在玻利维亚的丛林深处,英国作家格林曾写道:这是物质主义对奇迹的死刑宣判。以少胜多、以弱胜强、理想的力量所创造的古巴革命的奇迹不再,20世纪的骑士精神随格瓦拉而死亡。但在我看来,更深刻的悲剧在于,当切·格瓦拉彻底逸出了民族国家的框架和依托,投身刚果革命,试图在玻利维亚发动游击战,尝试以一己之身撬动世界革命的杠杆之时,他便事实上为各个维护自身利益的民族国家和政治实体所抛弃,为冷战时代两大阵营所恐惧和诛杀。但是出乎各种利益集团的预料,切之死,却实现了他对自己生命的构想,成就了一个“呼唤前赴后继的榜样”。然而,许多追随者却在坚持中被国际困境推向了自己信念的反面。在这种意义上,我们可以在《豺狼卡洛斯》里,看到卡洛斯最终的蜕变和堕落,看到他一步一步地从世界革命者蜕变为国际雇佣军,最后的确蜕变为一名恐怖主义意识形态所勾勒的恐怖分子;也可以在其他影片中看到欧洲左翼激进行动派如何在腹背受敌、自我背叛中崩解和毁灭。我以为,这批影片的呈现与记录的意义正在于此。

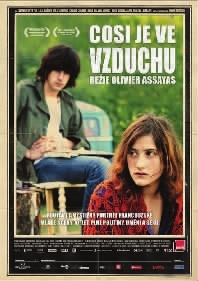

但延伸这一脉络,比如回到《豺狼卡洛斯》一片的导演奥利维耶·阿萨亚斯(Olivier Assayas)的影片序列中去,我们会看到,继《豺狼卡洛斯》之后,他于2012年推出的新作是《五月之后》。两部影片一外部,一内在,一冷峻,一诗情,但它们却在我们讨论的命题中成为姊妹篇。这部带有导演自传色彩的影片,将我们再度带回“五月风暴”和60年代的欧洲学运,带回到暗潮汹涌的70年代初年。我们看到“五月风暴”退潮后,一代不甘失败的年轻人的多项选择和坚持:他们前往工厂、农村,从西方马克思主义(“三M”之一马尔库塞的理论)转向经典马克思主义(马克思或毛泽东);或流散向广大的第三世界,投身世界革命的现实与想象,或寻找精神的原乡;或投入革命性的艺术实践——制作揭示帝国主义的第三世界暴行及人民反抗的纪录片,或坚持和梦想对新语言∕新世界的创造。影片不仅为我们勾勒出一个大不同于亚当·布鲁克斯(Adam Brooks)《心狂线索》(1999)和贝特鲁奇《戏梦巴黎》(2003)的“五月”画卷,而且与昔日克利斯·马克(Chris Marker)《红在革命蔓延时》(1977)和大岛渚《青春残酷物语》形成了紧密的互文提示。对于我们的命题,影片不仅给我们补充了一个源头处的背景,而且举重若轻地让我们看到权力机构的极度暴力,看到了行动派“以暴易暴”的“原版”暴力。我也因此经常推荐一部德国小说《杀心萌动的那一年》。有趣的是《五月之后》的结局,在经历激进行动、暴力冲突、流亡、劳燕分飞之后,影片结束在主流片厂、一部类型电影的奇观场景的制作中——不仅是有着明确现实诉求的先锋艺术运动最终败给了好莱坞(或好莱坞式)电影,也是七八十年代之交,新自由主义以洋洋得意的公开暴力粉碎了几乎所有变革实践。在此前后,国际激进抗争开始向恐怖袭击蜕变。

赵雅茹:许多展现恐怖主义的电影,包括前面提到的几部,都以冷战结束、世界发生根本性转变作为故事的结局。冷战结束后,国际左翼恐怖组织的命运如何?如何审视后“9·11”时代的恐怖主义叙事?

王炎:80年代末是左翼恐怖的历史转折点,几乎所有发达国家的激进组织——日本赤军、德国红军、意大利红色旅等,一起悄然消失。

戴锦华:拉丁美洲和亚洲的形形色色的游击队也开始解体、谈判、缴枪。

王炎:也就是说,随着冷战终结,整个左翼激进运动不复存在。为什么会如此?《豺狼卡洛斯》提供了影像化的历史再现。卡洛斯曾一度得到苏联、东德、古巴、东欧以及阿拉伯国家政府的支持,无论是资金、武器、秘密通道或安全避难所,都有国家实体做保障。但随着1991年的到来,他的命运戏剧性地逆转。片中有场发人深省的戏,叙利亚军方通知卡洛斯:叙政府不得不考虑新形势下的国际新秩序,不能再担恶名收留他了。卡洛斯被驱除出境,流落伊拉克、约旦等国,但发现世上已无处容身,谁都怕惹麻烦不敢留他。最后他以为苏丹仍属国际秩序之外的世外桃源,便逃到喀土穆,却没想到苏丹政府也被法国情报局和CIA收买,将他麻醉后送交法国受审。这段戏根据真实历史拍摄,卡洛斯如今仍关在法国监狱里。我联想到炒得正热的斯诺登案,设想如果不是普京的铁腕强硬风格,斯诺登恐怕也同样无处藏身。

戴锦华:我想补充一部我喜爱的影片——国际知名导演施隆多夫的《打开心门向蓝天》(又名《丽塔的传奇》,2000),一部以理解和认同的角度呈现前德国红军成员、后来的东德女工丽塔的生命的电影。我曾深深地被影片的结局震撼:冷战终结,曾为丽塔提供庇护的东德机构在“缴枪”的同时把她出卖给西德警方。顷刻间孑然一身的丽塔再度武装,驾摩托闯两德边境,被双方边防军击毙在边境线上。大全景镜头中,风雪弥漫,呼啸的风声中,有零落的《国际歌》的旋律。

王炎:冷战两大阵营消失,两极价值对立不再,意识形态支撑的激进运动便无源枯萎。但恐怖活动并未终结,而以新的面目出现。曾经暴力的世俗组织如“巴解”、“法塔赫”渐趋温和,90年代初纷纷与以色列媾和。而与此同时,穆斯林运动如真主党、哈马斯、塔利班、基地组织、穆斯林兄弟会等纷纷崛起。“后冷战”政治意识形态出现真空时,原教旨主义便喧嚣尘上,没有超越性意识形态的时代,宗教狂热一定卷土重来,一跃成为时代的强音。我们看到,当拉登宣布对伊斯兰世界的恶魔美国发动圣战时,小布什的反恐演说也充斥着十字军圣战的修辞。最具讽刺意味的是,坚信自己最革命的狱中卡洛斯,在21世纪初竟皈依了伊斯兰教。今天不仅伊斯兰原教旨主义激进化了,基督教原教旨主义也愈演愈烈。亨廷顿基于这样的现实,才给出文明冲突的世界图景。

戴老师:的确,冷战后,恐怖主义与反恐首先是为胜利的西方世界填充了意识形态建构所必须的魔鬼,其次(但更重要的)是有效地在全球范围内封闭了所有的反叛、遑论革命的空间和可能。反恐意识形态与新的“民主∕专制”的二项对立式相互补充,名副其实地以恐怖主义之名替换了关于革命的记忆和想象。但在另一边,如同恐怖片中,对鬼故事的消遣招来沉睡已久的恶鬼;对革命的审判,对社会抗争、社会运动空间的封闭,对国际主义实践可能的否决,也令诸多的社会幽灵获得了借尸还魂的机会。新世纪的恐怖主义行动,不同于昔日,大都打着极为明确的保守主义民粹旗帜:宗教原教旨主义(伊斯兰教的或基督教的)、极端民族主义甚或种族主义。颇为讽刺的是,这些恐怖分子大都与欧美崛起中的极右翼保守势力分享着近似的政治理念。

王炎:还有一层,当冷战的阶级叙事——资本主义vs. 社会主义被福山宣布为“历史的终结”时,“恐怖主义”便成了“后冷战”表述敌我的方便标签。美国最先用它指认敌人——伊拉克、伊朗、古巴、朝鲜都被称作恐怖国家。而困扰敌国的恐怖主义则被褒扬为“人权斗士”,利比亚、叙利亚的反政府武装,车臣反政府武装,波黑穆斯林武装都在“为自由而战”。各国纷纷效仿美国的策略,埃及军政府指责穆斯林兄弟会为恐怖组织,俄罗斯称车臣武装为恐怖主义等。“恐怖主义”一词变得意义闪烁,只剩下了否定性的敌意,凸显的是对立与暴力,却滤掉一切政治含义。

戴锦华:今天,主流的反恐影片及其携带的意识形态,还抹除了恐怖主义产生的历史。丧失了历史纵深,我们便无法去认知酿造了类似暴力与破坏的权力暴力和体制性残暴。

王炎:“恐怖行为”这个概念,属刑法管辖的刑事犯罪,本来适用于公民个体之间或个人破坏共同体秩序的犯罪,归国内法范畴。好莱坞当下生产的商业片,一涉及恐怖主义题材,便渲染暴力血腥,施暴主体的虐待狂式心理变态,受害者的无辜无助,基本套用警匪片类型,却从不触及暴力的诉求、国际政治与社会制度性根源等问题。这是今天的美国文化政治逻辑,美政府在全球一体化的格局中,希望将国际冲突纳入国内司法管辖,曾数度在其联邦法院,甚至州法院起诉外国政要,大有“率土之滨,莫非王臣”之势,帝国之心昭然若揭。以前的意识形态对抗、政治暴力与阶级意识,统统被塞进刑法范畴之内。好莱坞生产的影像恐怖主义,不会超出犯罪心理与人性拯救的冗俗框架。这才凸显了《豺狼卡洛斯》、《巴德尔和迈因霍夫集团》、《通往浅间山庄之路》等片的独到之处,它们揭示了大众传媒复制的恐怖话语的遮蔽,还原出地缘政治间的国家冲突、历史经验与政治暴力的复杂性。既揭露革命如何蜕变为残暴与丑陋,又追问社会变革的可能与道德诉求的真义,使人们正视司法正义与政治正义之间的困境。今天提到这些影片,并非讨论电影本体或暴力美学,而是在貌似多元的国际文化生态中,唤醒异质性的历史记忆,质疑价值趋同与思想平面化的消费文化。

戴锦华:幸好,这并非今日关乎恐怖主义的历史和现实表述的全部。种种差异性的声音乃至实践已再次浮出水面。有《天堂此时》、《拉合尔茶馆的陌生人》等发自伊斯兰世界内部的、精彩的电影言说;有罗伯特·雷德福的《你的同伴》和新锐导演扎尔·巴特曼里(Zal Batmanglij)与“好莱坞才女”布里特·马灵(Brit Marling)联手的《东方》,在好莱坞工业里展现美国内部的“恐怖主义”之另类历史与现实;今年韩国的中等成本热映片《恐怖直播》,似乎也可以名为“恐怖分子是怎样炼成的”——社会不公、阶级压迫议题再度浮现。稍溢出我们的话题,2005年的《V字仇杀队》不仅表现了别样的社会想象,而且首度将《1984》“老大哥”的独裁政权与大资本暴行联系在一起。也是这部影片,为全球“占领华尔街”运动提供了共同的标识和能指。而今年新版《悲惨世界》的全球热映,则不期然地以一部19世纪的文学名著——而且是它的百老汇音乐剧版,再度提示着对革命与人民的记忆。

于是,一边是历史的断裂——革命之后我们并未到达牧歌田园;另一边当世界终于终结了革命的灾难,重返革命之前的岁月,当年,令革命产生的社会问题——剥削、压迫、苦难、不公依旧存在。但除了绝望,还有对理想的再度呼唤。20世纪的历史与记忆仍在我们的现实中回声不绝。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制