我基本赞同陈漱渝先生在《“争自由的波浪”——鲁迅的苏俄观》(2013年2月6日《中华读书报》)一文中对鲁迅的苏俄观的论说,尤其赞同作者对于鲁迅的“‘对于穷人有了好处’的事情都值得赞扬”的价值判断的基本立场的分析。但作者对于鲁迅苏俄观的分析,主要是从鲁迅在杂文中所表明的政治立场进行的,这当然亦是正确的。不过我以为,在鲁迅对苏俄文学的译介研究中,其所体现出来的文学立场,同样昭示出鲁迅的苏俄观,——并且透视出鲁迅苏俄观的复杂与纠结。

毋庸置疑,随着鲁迅对苏俄的政治上的肯定,他对于苏俄文学亦往往给予高度评价,热情译介。在《答国际文学社问》中,他说道:“我看苏维埃文学,是大半因为想绍介给中国,而对于中国,现在也还是战斗的作品最为紧要。”从根本上来说,鲁迅对于苏俄文学的积极引进,是因为此种文学在彼时的鲁迅看来,其“对于穷人有了好处”——有益于穷人获解放的战斗。而这与他早年推崇俄罗斯文学的“为人生”亦一脉相承:所谓为人生,首先和主要者乃是为被欺凌与被侮辱者、为弱者、为穷人的人生。此处不拟全面介评鲁迅对于译介苏俄文学所作的全部贡献,仅准备就他流露出的对苏俄及苏俄无产阶级文学的某些微词方面,略作解析。

俄国十月革命后,文坛上一度出现比较复杂的局面。除了正宗的无产阶级文学外(其实是极左派),还有所谓“同路人”文学。“同路人”(Попутчики)一词由卢那察尔斯基于1920年首创,后被托洛茨基采用,起初特指拥护革命的非布尔什维克作家,后来亦包括某些不赞成极左路线的党员作家。这些作家卓有才华,创作甚丰,曾得到马克思主义批评家沃隆斯基的鼎力支持。但从1923年起,“同路人”作家即受到来自极左方面的攻击,从“十月”派到“瓦普”(全俄无产阶级作家联合会)再到“拉普”(俄罗斯无产阶级作家联合会),一以贯之。这些组织与“同路人”的斗争,俨然成为苏俄文学战线上激烈的路线斗争。到1930年,“同路人”基本出局,其中不少作家在此之前或之后被杀关管斗或被迫转向。到1932年,连“同路人”一词亦被废除。此期间健在的鲁迅大体上是熟悉这些情况的。所以才有了他于1932年至1933年初编译苏俄作家短篇小说集时,有意识地分为“同路人”作家小说集《竖琴》和无产阶级作家小说集《一天的工作》两种(两书的绝大多数作品为鲁迅亲译),从而向读者昭示两种不同的创作形态。

所谓“同路人”文学,其主旨在于反对每个作家都以同样的方式进行写作,而是提倡个性化写作。这当然不会为当时以正宗自居的奉行极左路线的无产阶级作家们所接受。他们将“同路人”文学视为异类。但鲁迅对“同路人”文学却情有独钟。

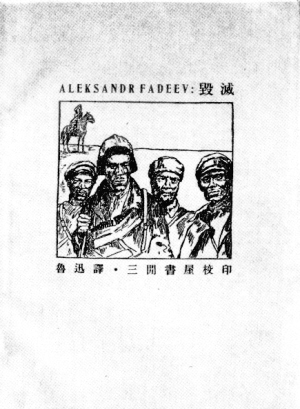

鲁迅编译的上述两书均由上海良友图书公司于1933年出版(《竖琴》1月,《一天的工作》3月)。倘若说出版时间的先后尚不能明确说明鲁迅的倾向性,那么两书内容安排的改变却无疑昭示出这一点:起初计划“同路人”作家作品和无产阶级作家作品各收入10篇,但后来却变成前者为12篇,后者则8篇,将《竖琴》中所容纳不下的两篇移入《一天的工作》中。这可谓鲁迅策划下的“同路人”作家对无产阶级作家地盘的“侵略”。鲁迅为两书均写有《前记》《后记》,但只将《竖琴》前记编入了《南腔北调集》,余者均只是收录于相关书中,鲁迅生前未将其编入任何其他集子;除此之外,鲁迅还另为扎米亚京的《洞窟》、理定的《竖琴》、皮里尼亚克的《苦蓬》、谢芙琳娜的《肥料》这四篇作品专门写了《译者附记》,而此四人均系“同路人”作家。对于无产阶级作家的作品,则没写一篇《译者附记》。鲁迅的“偏向”于此亦可见一斑。当然,鲁迅翻译了无产阶级作家法捷耶夫的长篇小说《毁灭》(其实《毁灭》表现一支游击队的毁灭之途,无论其主旨抑或风格均与“同路人”文学相近);但他也翻译了“同路人”作家雅柯夫列夫的中篇小说《十月》。总的来说,鲁迅对“同路人”作家作品的评价要超过对无产阶级作家作品的评价。

鲁迅所译介的“同路人”作家作品有以下几方面内容:

首先是反映十月革命期间斗争的残酷。如隆茨的《在沙漠上》。此作取材《旧约》,写以色列人在向远方“横着流乳和蜜的国土”的前行过程中的艰辛、饥馑、抢掠、奸淫、流血、复仇、杀戮,其实是在写十月革命。理定的《竖琴》写莫斯科革命后的饥饿、冻馁、混乱、恐怖,镇压反革命时的冤狱频仍、草菅人命。左祝黎的《亚克与人性》亦是指向当时革命的恐怖与黑暗方面,尤批判了革命后的个人专制独裁。皮里尼亚克的《苦蓬》通过零零散散的画面折射出革命进行过程中的一个混乱而荒谬的世界和人的内心世界的变态。其他作品亦大多缺乏明确的倾向性。

其次,有些作品主要表现革命后人民生活的艰难。如扎米亚京的《洞窟》着力写出普通人在革命后由于燃料匮乏,被寒冷所折磨,甚至使得知识分子发生人格分裂的情景;左琴科的《贵家妇女》通过革命胜利后的一个小官员追求一位“贵家妇女”而不得的故事,来折射出当时普遍的贫穷和饥饿。

再次,主要表现革命后人们的并不健康的精神状态。如英贝尔的《拉拉的利益》表现出人们的古旧观念并未随着革命的成功而得到蜕变;卡达耶夫的《“物事”》(柔石译)展现出革命胜利之初普通民众不独生活困窘而且精神呆滞的那一面。

最后,有些作品实际上是宣传阶级调和论。最典型者当是费定的《果树园》:此作是写一位园艺工人在革命后对旧主人的忠诚。

倘若我们将鲁迅所译介的上述“同路人”作家作品联起来通读一遍,自然会对十月革命后的苏俄产生另种印象,而作为译介者的鲁迅更会如此。选择本身就是一种价值评判。

鲁迅心仪“同路人”文学,最主要者乃是其真实性。鲁迅这样评判《十月》:人物“没有一个是铁底意志的革命家;亚庚临时加入,大半因为好玩,而结果却在后半大大的展开了他母亲在旧房子里的无可挽救的哀惨”;“虽然临末的几句光明之辞,并不足以掩盖通篇的阴郁的绝望底的氛围气。”(《〈十月〉后记》)这样的作品自然是“非革命”的,但鲁迅认为,“或时或处的革命,大约也不能说绝无这样的情景。”(同上)“它的生命,是在照着所能写的写:真实。”(《〈十月〉首二节译者附记》)“同路人”的作品尽管政治倾向不鲜明,但它却写出了真实。这些作家不会从鲜明的政治立场出发去追求全局的圆满性,也就不会忽视、冲淡、抹煞那些所谓并不有益于“全局”的真实,从而以“或时或处”的真实,补充与揭示了全局的真实。鲁迅说“同路人”作品的“生命是很长的”,其深层原因即在此。可以说鲁迅译介的“同路人”作家的代表作,几乎全部蕴含此种特点,鲁迅亦每每对其发出赞叹:如说扎米亚京的《洞窟》“巧妙地写出人民因饥寒而复归于原始生活的状态”(《〈洞窟〉译者附记》)。有时鲁迅甚至直接将“同路人”作品与无产阶级作家相考较,如说隆茨的《在沙漠上》:“篇末所写的神,大概便是作者所看见的俄国初革命后的精神,……现今的无产作家的作品,已只是一味赞美工作,属望将来,和那色黑而多须的真的神,面目全不相象了。”(《〈竖琴〉后记》)鲁迅不独对这篇写出了革命中的残酷的作品很是欣赏,并且对无产阶级作家作品的一味歌颂提出了批评。

诚然,鲁迅倾心于“同路人”作家作品亦与其较高的艺术水平不无关系;他认为无产阶级作家作品“少有独创性”(《〈一天的工作〉前记》),仅是对《毁灭》给予了较高的评价。但主要的是“同路人”作品的真实性,使得鲁迅在信息不对称的情况下从文学作品认识了苏俄的更多方面。而对这些作品的选译介评,事实上也正可以视为鲁迅对苏俄的批评。

当然,鲁迅也并非对“同路人”文学一味赞扬,而是亦有所批评。如他在评论拉甫列涅夫的《星花》时说:“(作者)自己究不是战斗到底的一员,所以见于笔墨,便只能偏以洗练的技术制胜了。将这样的‘同路人’的最优秀之作,和无产作家的作品对比起来,仔细一看,足令读者得益不少。”(《〈竖琴〉后记》)这似乎是明显地认为无产作家的作品优于“同路人”作家的作品。他还说过:“我们看起作品来,总觉得前者(按:‘同路人’作家)虽写革命或建设,时时总显出旁观的神情,而后者(按:无产作家)一落笔,就无一不自己就在里边,都是自己们的事。”(《〈一天的工作〉前记》)同样是在对比中昭示优劣。这岂不是与他对许多“同路人”作家具体作品的评价是一种悖论?确实如此,“鲁迅在本质上是个矛盾”(竹内好:《鲁迅》),这也是伟大的思想家共有的现象,是宇宙万物及人类社会的深刻复杂的矛盾性在伟大的思想家那里必有的反映。从“对于穷人有了好处”这一伟大战略目的出发,“无一不自己就在里边,都是自己们的事”的无产作家的作品更合乎政治要求,——然而,在技术上,它们就不行了,岂只在技术上,在反映现实生活的复杂性与历史深度方面,就更不行了。所以,鲁迅似乎从总体上肯定了无产文学优于“同路人”文学,但又在译介评论“同路人”具体作家作品时,每每给予了多方肯定。前引鲁迅对于《星花》这部具体作品的评价,亦意味深长:鲁迅其实是要读者对“同路人”文学与无产文学全面比较,读者的“得益”不只是觉得无产文学的倾向鲜明,还在于“同路人”文学的“技术”优于无产文学。这反映出鲁迅对无产文学的坚信与犹疑的纠结,同时也折射出他对苏俄革命的坚信与犹疑的纠结。

有一个现象值得注意,鲁迅所译介的“同路人”作家中不乏被杀关管斗者:皮里尼亚克被处极刑,扎米亚京被判入狱,左琴科被苏联作家协会开除,隆茨离开故国,费定等后来被迫转向。尤其是扎米亚京是在十月革命前后均被关进牢房的作家,后被迫流亡国外,客死巴黎。在他的创作被自己的祖国封杀四年之后的1930年,鲁迅却将他的《洞窟》译出,并大加赞许。不独是对“同路人”作家,就连那些在十月革命后被迫中止创作的作家,鲁迅也给予了更多的理解与关注,索洛古勃即为突出的一例。索洛古勃本来在《创造的传奇》等作品真实地揭示了革命的历史必然性和合理性,但同时也流露出革命之后是否一切都好的怀疑,鲁迅认为他在革命后“当然做不出东西来的,做了也无从发表”(《〈奔流〉编校后记[八]》),事实上索洛古勃在革命后备受迫害,可鲁迅仍然在自己主持的《奔流》上发表他的小说《饥饿的光芒》,作为对他逝世的纪念。鲁迅十分挂念爱罗先珂回国后的命运当是又一例。有一次他同荆有麟谈起一位日本朋友来信说爱罗先珂回国后不明不白地死掉了(经戈宝权先生调查,爱罗先珂活至1952年,见戈宝权:《鲁迅与爱罗先珂》);鲁迅对此是这样解释的:“他主张用和平建立新世界,却不料俄国还有反动势力在与共产党斗争,共产党当然要用武力消灭敌人,他怎么会赞成呢?结果:他就被作为敌人而悄悄消灭了。”(荆有麟:《鲁迅回忆断片》)从语风上不难看出鲁迅对苏俄政权滥用暴力的不满。

过去鲁迅曾被称为党外的布尔什维克,鲁迅上述做法显然并不符合布尔什维克的党性原则。这其实是与斯大林的暴政的一种情感疏离乃至对立。可以预言,倘若鲁迅有机会到了苏俄,亲身了解到更多的情况,那么他也会同纪德一样写出一本《从苏联归来》那样的对苏俄进行批评的书。因为他追求真实,追求个性自由(这也是他与“同路人”作家相亲和的原因之一),反对将人们个性全部抹煞的专制独裁。鲁迅对苏俄的批评是一种间接、婉曲的方式,不如他对苏俄赞扬那样直接与明确。这是因为彼时的鲁迅从总体上仍认为苏联“对于穷人有了好处”,从为了穷人的解放这一根本目的出发,鲁迅确实采取了不同的方式。即便如此,从此种间接、婉曲的表达中,却透露出这样的消息:鲁迅对苏俄式的共产主义的某些方面已有所怀疑,至少在情感上有抵触情绪。

事实上,鲁迅对苏俄的态度是矛盾的:一方面,他认为苏俄是建立了世界上第一个无产阶级政权的国家(一心一意为劳苦大众的解放而战叫的鲁迅当时确实认为只有这样的政权能使劳苦大众获救,其实不止一位世界级的先进知识分子当时都曾有此种认识,如罗曼·罗兰、纪德以及巴比塞等),所以他向往这个国家,捍卫这个国家,这诉诸理智层面,主要体现在他的杂文创作中;另一方面,他对这个“新型国家”建立过程中及以后产生的过多的血污有时心存抵触,这更多地诉诸情感层面,主要体现在他对与苏俄政权有所疏离乃至备受迫害的作家的态度上。

陈漱渝主张对鲁迅的苏俄观进行评价时“应该厚道而公正”。笔者对此亦十分赞同。倘若我们根据今天所披露的诸多关于苏俄的真实情况的历史资料而对苏俄作出的历史评判,去强行要求彼时根本无可能掌握这些历史资料又没有实地的感性体验(如纪德)的鲁迅,对苏俄采取与今日的我们同样的立场,恐怕有点苛求。何况鲁迅对于苏俄并未总是全般肯定歌颂,而是亦有微词呢。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制