谢尔盖·爱森斯坦的名字与蒙太奇紧紧联系在一起,世人称他为蒙太奇原理奠基人。而蒙太奇的先驱则应是他的同事库列肖夫,1919年库列肖夫在电影学院建立了先锋派实验工作室,通过实验证明将同一镜头与不同镜头分别组接,就可创造出不同的审美含义。

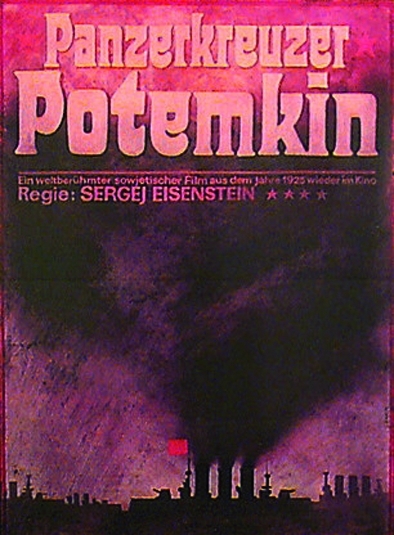

爱森斯坦在库列肖夫实验的基础上发展了蒙太奇原理,形成 “蒙太奇学派”,开创了世界电影的新纪元。他的成名作是1925年拍摄的《战舰波将金号》,该片以磅礴的气势和惊人的独创性征服了世界。影片中运用蒙太奇手法的“石狮”、“敖德萨阶梯”等场面,已成为电影史的经典范例。《战舰波将金号》在国际影坛上获得盛誉,爱森斯坦必须拿出更优秀的作品,这也迫使他身不由己地卷入竞争中。

1926年,导演普多夫金根据高尔基小说《母亲》拍摄的同名电影问世,犹如第二枚炸弹在莫斯科爆炸了。普多夫金的才气足可与爱森斯坦相提并论,但两人的艺术风格迥然不同。爱森斯坦宣扬以科学和理性为出发点,普多夫金则主张以感情和人情味为出发点。爱森斯坦说普多夫金模仿他的蒙太奇方法,普多夫金则说爱森斯坦有剽窃之嫌,最后闹得不可开交。两位大导演像小孩一样,各买一条狗,双双给自己的小狗取了对方的名字,任意吆喝它,以宣泄自己的仇恨。

爱森斯坦构思了一部反映农村集体化的影片《总路线》,以期把不断变化的农业情况记录下来。与此同时,普多夫金由于《母亲》的成功,被指定导演一部更重要的电影来纪念十月革命十周年,这部影片就是《圣彼得堡的末日》。

拍摄《总路线》的电影公司发现没有纪念十月革命的影片,便让爱森斯坦暂停《总路线》,赶拍另一部配合形势的片子。他只好中断手中工作,立即上马拍摄根据美国记者里德的《震撼世界的十天》改编的《十月》。为使《十月》能在1927年11月7日上映,爱森斯坦发疯似的工作,终于如期完成。可是到了十月革命节,《十月》却被禁映,取而代之的正是对手普多夫金的《圣彼得堡的末日》。原因何在?原来托洛茨基被开除出党,而在《十月》里托洛茨基仍作为一名十月革命的英雄出现。

爱森斯坦接到上级指示,必须修改影片,删掉所有有关托洛茨基的部分。他用了整整五个月修改,累得几乎一命呜呼。一部作品完成后再动大手术,总会破坏其完整与统一,这是作者最感痛心的。

《十月》获准上映后,官方批评它“仅仅取得了局部的成功”,“影片充分反映了导演在艺术方法上的折中主义和思想上的幼稚”。

敏感的艺术家经历了一次次挫折,自然无限苦恼。但他除了工作还是工作,像个苦行僧,继续拍摄中途停拍的《总路线》。可是《总路线》也出现问题:由于中断了一段时间,以前拍好的大部分素材已远远落后于飞速发展的现实生活。怎么办?爱森斯坦毫不犹豫地决定:一切从头开始。

《总路线》放映后,得到了比《十月》更为严厉的批评。评论家们谴责爱森斯坦,说他认为集体农庄运动中最重要的不在于新的劳动形式,不在于人与人之间的新关系,而在于技术的作用;并且进一步上纲说,导演犯了盲目崇拜技术的错误,因此是反现实主义的,影片根本不能上映。爱森斯坦只好再次修改,片名改为《旧与新》,但仍没得到满意的评价。

1929年,政府派爱森斯坦出国考察有声电影。在欧美期间,他进行了系统讲学,后来这些讲演整理成书,先后在国外出版。爱森斯坦回国后,苏联发生了很大变化,文艺界的情况尤为显著:先锋派实验的时代已告结束,社会主义现实主义成为文艺创作的准则。

1932年出版的《苏联百科全书》中关于爱森斯坦的词条写道:“尽管他有卓越的才能,可是在《十月》和《总路线》中,却没有深刻分析社会主义革命的各个决定性阶段,而是转向了形式方面的实验。”爱森斯坦被列为“跟着无产阶级走的小资产阶级知识分子的革命思想的代表”。

1935年,苏联电影业为庆祝创建15周年,召开了一个历时5天的会议,讨论苏联电影创作问题,爱森斯坦被任命为会议主持人。开幕式上苏共中央代表作了冗长的报告,批评“爱森斯坦理论的错误在于把思想与感情分开”。随后爱森斯坦作报告,接着便是大会讨论。普多夫金、库列肖夫都受到了批评,而对爱森斯坦的批判就更为严厉,许多同事认为他的个人兴趣背离了苏联电影的总路线。甚至连《战舰波将金号》也遭到攻击:“如果脱离那个时期,用今天的观点来分析,无疑会有许多评论家对这部影片给予无情的批评。”

会议第二天,导演杜甫仁科发言:“当我听了爱森斯坦的报告后,我怕他知道得如此之多,他的头脑如此之‘清晰’,以至于看来他将不再拍摄电影了。如果我知道的像他那么多,我宁愿去死!”场内响起一片笑声,他得意地讲下去:“你们笑了,我很抱歉。我担心爱森斯坦会自己咬自己的尾巴,希望他不要这样。我还担心他的实验室可能会由于一大堆复杂、神秘、莫名其妙和乱七八糟的材料而爆炸……”

普多夫金把爱森斯坦的报告比作“像一条银河,它很迷人,比我们的太阳系还大”。这句话又引起笑声。他滔滔不绝地讲,还伴着各种手势。

由于拍摄了名噪一时的影片《夏伯阳》而走红的导演瓦西里耶夫,也以学生身份规劝自己的老师“投入现实生活中来”。

会议第三天,唯有库列肖夫主持正义:“关于爱森斯坦,你们已经把他当成一具尚未到时候就给掩埋了的尸体。你们带着热烈、感人、含泪的微笑谈论过了。而我必须对他,一位活生生的人,一位我所爱戴并且非常器重的人说几句话。亲爱的谢尔盖,有人说一个人知识太多会爆炸,他担心这会发生在你身上。亲爱的谢尔盖,从来没有人因知识丰富而爆炸,由于嫉妒心太重而爆炸的事情倒是会发生。”

库列肖夫一针见血地回击了杜甫仁科等人。

会议最后一天举行颁奖仪式,表彰对苏联电影事业有重大贡献的电影工作者。爱森斯坦获末等奖,这对他无异于羞辱。

而爱森斯坦并不沮丧,他的思维永远处于兴奋状态,并开始拍摄影片《白静草原》。但电影局领导人对这部片子很不满意,认为影片把农业集体化中的阶级斗争写成父子之间善与恶的斗争了,因此要求修改。1937年3月,电影局终于下令停拍,并在《真理报》上撰文指责爱森斯坦不向生活学习,过分相信自己的学识,利用创作机会和大量资金,拍摄了一部有害的形式主义影片。爱森斯坦不服电影局的决定,要求由同行专家讨论解决,于是开了三天会。会上竟没一个人为他辩护,也没一个人认为电影局的决定有什么不妥。许多人都检讨自己“盲目崇拜名人,缺乏开诚布公和布尔什维克的自我批评精神”,并责备爱森斯坦“不够坦率,自高自大,不能与人合作,不承认同事们的成就,最主要的是脱离苏维埃现实,漠视生活的巨大发展”。

《白静草原》被指令销毁,爱森斯坦停职反省。获准恢复工作是在半年以后,他振作精神,把个人荣辱得失全都置之度外,开始拍摄历史片《涅夫斯基》。上级给他派来副导演瓦西里耶夫,任务是为他在政治方向上把关。

不久爱森斯坦接受了拍摄《伊凡雷帝》的任务。《伊凡雷帝》第一集放映后得到好评,获斯大林奖金一等奖。他决定继续拍摄第二集和第三集。1946年,苏共中央在《关于电影〈伟大的生活〉》的决议中,批评《伊凡雷帝》第二集“反历史主义,暴露了作者对历史事实的无知”。爱森斯坦不得不又作检讨,因而第三集没能完成。

长期紧张的工作,使得他积劳成疾,再加上热衷创新的精神为当局所不容,屡遭批判,导致他的心灵创伤累累,又进一步损伤了机体。大病一场后,他不能再做导演了,只好致力于著述与教学工作。他的理论著作一部部在国外出版,但他的绝大多数影片在国内几乎都没能完成。这是时代的悲剧。

1948年,爱森斯坦50岁生日刚过两周,在夜间埋头工作时,竟猝然离世。多年后他被恢复名誉,然而此举在人民中间已无足轻重,因为活在他们心中的爱森斯坦始终是位伟大的艺术家。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制