20世纪的中国美术史在新世纪过去的十多年里已经逐渐尘埃落定,系统梳理这段历史将成为20世纪美术研究重要的工作之一。作为以富藏近现代美术作品而著称的中国美术馆有鉴于此,将开设“中国美术馆‘重读经典’藏品专题陈列”,此举一是通过对馆藏经典作品的展示向观众介绍20世纪中国美术史的发展脉络,二是以此推进20世纪中国美术史研究的深入。“搜尽奇峰——20世纪中国山水画选展”便是这个系列陈列之一。

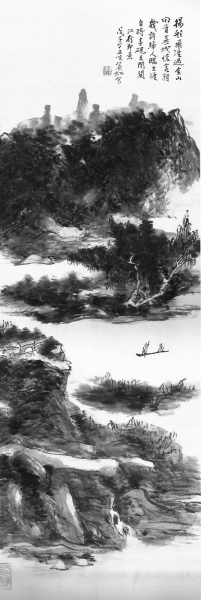

中国山水画历史悠久、积淀深厚,因其所蕴涵的哲学思想和自然观念成为历代画家热衷的题材。历史上名家辈出,流派纷呈,经典辉煌,成为中华文化的宝藏。20世纪以来,来自中西文明冲突与社会变迁所形成的矛盾成为中国传统山水画开始寻求适应现代语境变革的动因。中国画家在中西文化碰撞的时代背景下分别采取了“延续传统”和“中西融合”两种态度。中国山水画从技法发展层面来说,主要在“传统型”和“中西融合型”两个层面上进行了探索。新中国成立以后,山水画家走向了为社会生活服务的“新山水”创作之路,“新山水”在技法路径上也包括“传统型”和“中西融合型”两个方面,只是因为它是在特定时期为适应国家文化方针需要而形成的艺术追求,在风格上具有强烈的时代印记和共性特征。从思想史和社会发生学的角度来说,“传统主义”、“融合主义”及“国家主义”成为20世纪山水画家适应时代背景形成的山水画发展的主要主张。基于此,本展览由“汲古润今”、“中西融合”、“山河新貌”三个单元构成。

清初石涛曾云“搜尽奇峰打草稿”,这是苦瓜和尚四处游历与山川神遇而迹化的禅悟,也是山水画创作的真理。在20世纪的百年里,中国山水画家不仅要在祖国大好河山之中寻得自然奇峰与个体的妙合,而且还要面对“传统”与“西方”两种不同文化高峰的接受与选择,在学术自觉与历史情境中共同完成20世纪中国山水画的现代转型。 “望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”,这是距今约一千五百多年前南朝宋王微在《叙画》中的文学描述,它是指山水画给人所带来的精神上的审美愉悦。然而,中国山水画不仅仅只是带来审美愉悦的审美对象,更为重要的是山水画中所蕴涵的“道”之精神,正如南朝宗炳所言“山水以形媚道而仁者乐”,中国的山水画只有在“道”的层面上展现与体悟,才能更加显现它作为文化与艺术的高度。在中华民族社会转型和工业文明带来社会变化的文化背景下,重提中国山水画的精神具有极其重要的意义。让我们以“澄怀观道”的姿态走进20世纪的中国山水画之中。

本次展览的三个单元,共展出馆藏83件(套)山水画作品。在三个单元之下,则以20世纪重点地域性画派作为排列的根据,如“海上画派”、“京津画派”、“岭南画派”、“新金陵画派”“长安画派”。这样,观众既可以从宏观的角度欣赏20世纪山水画发展的概略,又可从微观角度领略地域性画派的概貌,并在比较之中感受风格发展的异同。值得一提的是,这次展览中很多作品为本馆建馆以来首次展出。其中,张大千的一套12张的山水册页是其1941年在敦煌石室应上海朋友之约而作,是张大千中年时代的精品。岭南画派黎雄才1956年所作《武汉防汛图卷》是其艺术生涯最为重要的代表之作,本次展览中不仅展现这幅长卷,而且还一同展示其家属最近捐赠我馆的多幅创作手稿。观者可清楚地看到此画从写生、素材、提炼到最后完成的创作过程。展期从2012年11月1日展至2013年1月6日。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制