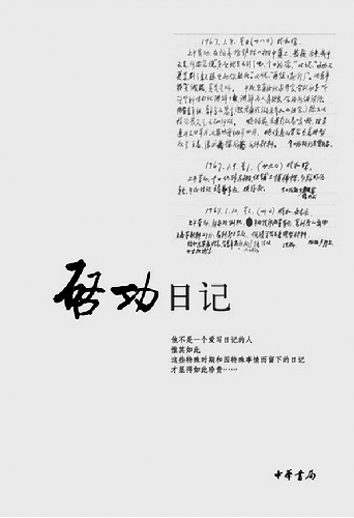

启先生平时并无记日记的习惯,2005年先生去世后在整理先生遗物时发现一些断断续续的日记,尤其宝贵的是先生在“文革”初期的两年有相当完整的日记。先生只是如实地纪录了每天都干了些什么,这让后人能客观真实地了解一个高校教师在“文革”初的几年每天的生活、工作,同时,也勾起我许多回忆。

1957年底先生被划右派后,由黑芝麻胡同搬到小乘巷两间不足15平米小南屋。由于地方太小,两个大书架只好放在了北屋我父母的屋内。先生当时在社会上还未享有盛名,但在文博和学界还很有名气。所以每天先生家中仍是高朋满座,生活平静而充实。先生的《古代字体论稿》和《诗文声律论稿》都是在这段时间完成的。这平静的生活在1966年被突然爆发的文化大革命破坏了。

我当时还是一个中学生,对这场政治运动并不理解,对停课闹革命既高兴又担心,高兴的是可以不上课大玩特玩了,但担心以后怎么办?随后发生的“破四旧”运动让我终生难忘,恐怖的记忆永远留在了脑海中。我的长亲中无无产阶级也无反革命分子,但大多成了革命对象。各家人人自危,把家中自认为是“四旧”的东西自行处理了。先生放在北屋的两书架书籍就成了先生的心病,不知如何是好,先生只好请示师大红卫兵,负责人问明情况说“就先封上吧”。1966年8月27日晚,师大中文系来了几个红卫兵,把两个书架先用报纸封好再贴上“师大红卫兵封”的封条,使这些图书躲过了一劫。当时北京“破四旧”的主力军是中学红卫兵,抄家、打人主要是这些涉世不深血气方刚的青少年所为,造成社会一片恐怖。不时传出某家被抄了某人被打死了的消息,谁也不敢到谁家串门。先生家倒真清静了,再无了往日的谈笑声。但大家还是相互惦念,我因是孩子就成了长亲之间的联络员,先生常派我去看望他的一些朋友。先生在师大的同事刘盼遂先生被打死了。历史系教授刘企戈住在大乘巷是近邻,据说刘先生做过张学良的英文秘书,不知迫于什么历史问题压力,夫妇俩穿戴整齐服毒自杀。这无疑对先生刺激不小,后听姑姑讲先生确曾有过轻生念头。那年月“有问题”的人是无权自杀的,那叫“自绝于人民”。一天先生带我去王府井,走到南口青艺门碰到正在卖小报的老舍夫人胡絜青,她一把揪住先生只说了句“真惨哪”(指老舍自杀),因在公共场所不能详谈。

1966年8月25日学校红卫兵让教授降工资登记,9月5日先生按摘帽右派待遇每人15元,共领回30元。姑姑家生活马上紧张起来,幸亏先生的好友熊尧是中科院研究员(其妻梁静莲是先生学生)伸出援手使先生渡过难关,12月才领到补发工资。

在粮食实行统购统销的年代,每人根据不同工种每月领相应粮票,每月26日才能开始使用次月粮票,孩子多的家庭多出现寅吃卯粮的情况。1966年10月6日,粮店工作人员到院发粮票时发现了先生被封的书架,此人为了表现他的阶级觉悟和革命警惕性马上变脸询问怎么回事,且不再发给姑姑家粮票,要求由师大红卫兵出具证明,证明先生没有现行反革命行为,才能酌情处理。姑姑家面临断粮危险,先生到校找红卫兵头头反映情况,经过8天才拿到师大中文系红卫兵组织开具的证明,领到口粮。

中文系造反派为了让几位老教授在这场运动有所表现,要他们自费买了红油漆,去周口店参加劳动,为农民写标语和毛泽东语录。1966年12月14日晨6时,我送先生去天桥长途汽车站,几位老先生集合乘长途汽车去周口村。先生经过三十几天劳动,1月17日返京,我去天桥车站接,用自行车先驮行李回家,先生乘公共汽车,没想形势又突变,满墙写标语的行为被说成“红海洋是个大阴谋”,老先生叹道:“又白干了!”

到1971年下半年,文革还在继续,学校军代表通知启先生去“24师”报道,先生闻讯莫名其妙,心想自己一辈子没和军队打过交道,让我去“24师”干什么?后来才知道,是让先生去中华书局参加标点二十四史工作。这无疑对先生是天大好事,可以暂时离开学校的文革环境,又能发挥自己专业特长。1971年8月30日先生被借调到中华书局直至标点《清史稿》工作完成,先生重新回到学校。

像先生一样原本与人无争与世无争的老一代知识分子,十几年不能做自己喜爱的工作而被迫卷入残酷的政治斗争,有的甚至被迫害致死。直到改革开放后,先生才重登讲坛,有了一个大学教授正常的工作环境,一个公民应有的生活和做人的尊严,一名教育家、艺术家应有的荣誉。

先生日记中有一段记1983年第一次在日本举办个人书画展活动,此次展览由荣宝斋主办。先生把这次展览所得,买了一部复印机捐给了北京师范大学。据说这是师大拥有的第一部复印机,所以不可小看先生此次捐赠。对此,先生在日记中竟无记录。我现在写出来算作是一个小小的补充。先生留存的日记并不多,却真实地反映了一个正直、爱国的知识分子在几个历史阶段的心路历程,也是留给后人的宝贵财富。

(本文作者系启功先生的内侄、著作权继承人)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制