谈鲁敏的创作,任何评论都不可能离开“东坝系列”。在她的笔下,中国上世纪八九十年代的乡村中国在“东坝系列”中徐徐展开,而且带有浓重的乌托邦意味:东坝,日月缓慢,生死持重、人情相亲。这是与真实世界背道而驰的去处,也算是“对照记”,对照我们而今两手抓得满满的这些速度、效率、成功、精明、博弈等等。鲁敏说:“我所描绘的这个东坝更多是一个审美的存在,是世风道德的无邪期,对步入了肮脏成年期的时代来说,是对逝去美好的悼念与追怀。”

从1998年第一篇小说开始,鲁敏写了12年的中短篇小说。2010年,她的短篇小说《伴宴》获得第五届鲁迅文学奖,排名短篇首位。《伴宴》的获奖,给了鲁敏更多的动力,“东坝故事”却就此按下了暂停键,鲁敏认为,对于灵感的自我暴动,她必须信任其直觉与方向,信马由缰,去往下一个寸草未生的荒芜处,开辟新的疆域。

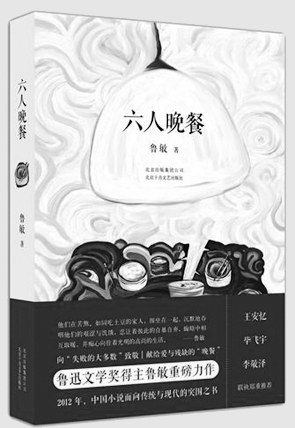

从《戒指》、《博情书》、《此情无法投递》等到新作《六人晚餐》,鲁敏的每一部长篇,都在用力地突破自我。尤其在《六人晚餐》中,她采取了六重视角,通过6个人物的视角打乱了固有的模式,使人在阅读中会感受到一种智力上的愉悦。

读书报:是什么原因促成你的写作?最早发表的作品是小说还是其它?

鲁敏:我最初只是写些随笔和书评,在《艺术世界》、《书与人》、《美文》这些地方,我还记得第一回拿稿费,我高高兴兴地买了几两小笼汤包回家“献给”妈妈和妹妹,那似乎是我们母女三人最开心的瞬间。至今,对小笼包,我都还存有一种亲切的略有伤感的情绪。

真正写起小说,可能跟我家庭里的一些变故有关,也跟我对复杂人性的贪求有关,对虚妄生活的恐慌有关。每一个人,他的身份、语调、笑容并不真像我们所看到的那样,目光所及的外表之后,他们有着另外的感情和身世,每个人都有一团影子那样黑乎乎的秘密,我渴望寻找一条绳子,把我从虚妄的生活中解脱出来,同时进入人们的秘密,进入命运的核心。

最初的作品《寻找李麦》寄给了《小说家》(即现在的《小说月报·原创版》)杂志,时任主编的康伟杰老师说我写得不错,很快发表。随后,当时在《十月》的周晓枫约了我两个短篇,她再配一个评论,在《十月》推新人的“新干线”栏目。就这么的,一步步写。到今天,我已经写了14年了,现在看来,我也许算是找对了这条绳子。

读书报:评论界很看重你的“东坝系列”。你如何看待真实的乡村生活?你笔下的乡村生活是表达乡村真实的生存处境吗?我想也融入了你的思考或理想?

鲁敏:整个东坝系列如野草生长,浑朴不自知,许多人至今仍然会重提这些作品,评论界甚至认为我发掘和建树了我的“邮票大小的故乡”,但我想这个成功跟读者对古典乡土叙事的浓厚情感有关,这在中国文学里是一个大传统,是一种童年式的审美,有距离,有温度,有一种悠远田园的自我催眠。这种审美有历史传统,这是它的优点,也是缺点——很难创造出新的审美价值。

读书报:在创作上,你有过怎样成功或不成功的探索,能否分享一下?

鲁敏:可能表面看,我的写作还算顺利,但这个顺利是不可靠的,实际上,内心的困苦从未间断,我与写作的关系一直很紧张,从来达不到真正的心满意足,每一个与之相关的夜晚都是艰难而结结巴巴的。也许以灵感为生就是这样,难以拥有真正的宁静,时刻经受着对庸常的警惕与惧怕、对才华的自我打击与否定。

在转为都市“暗疾”系列时,最初,我感到了障碍,因为这一主题比较的五味杂陈、复杂、沉重、世故,带有青春末期的荷尔蒙气息,又有点风不知往哪个方向的茫然感。我得忘掉原有的技艺,完全像一个生手,小心翼翼地处理,尊重并追随某种明暗规律,以及不可侵犯的歧义性。也许,这正是小说深处的秘密景致之一,我走了很久,好像才依稀看到一角,从光照不足的人性皱褶处,摘取这些从伟大的“现代化”生活中滋生出来的增生品,像包裹沙粒的珍珠,我摘到了《暗疾》、《铁血信鸽》、《惹尘埃》、《死迷藏》、《不食》、《谢伯茂之死》等,这些作品,虽有建树,但也存有不少破绽。不过,我珍爱这一摇摇晃晃、艰难前行的过程。中国都市小说方兴未艾,有着很大的空间,我想在这个方向有更多的努力和呈现。

读书报:《六人晚餐》中,为何采取这样六重视角?我觉得每个人都是弱者,每个人的命运都很悲凉。你有怎么样的考虑?

鲁敏:现在这个六重视角,被说成是“六扇门”、“六棱镜”、“立体魔方”等,其实初稿在写到五分之三时,都还是传统的全知全能视角、并且是按时间先后顺序一路写下来。但回头审视时,我感到厌倦与不满意。小说中每一个人,都是那样的孤独、隔阂而又充满热烈的幻想,我的视角不该全知全能,那太简单也太冷淡了,我必须全心全意地化身为他(她),从他(她)的身影里出发,成为一个局限的、被蒙蔽的人,我们要一起在暴雨中淋个透。

由此,我决心推翻打乱重来,以表面上的第三人称、从每一个人物的个体视角分为六个篇章,不同的事件、情节、因果由不同的叙述主体去承担推进与展开的任务。

说到底,技术上的舍易求难不仅是对自己能力的挑战,其实也是对长篇这一体裁应有的敬重。很高兴我的这个努力得到了肯定。我相信,更多的读者会在对《六人晚餐》的阅读中感受到一种智力上的愉悦。

读书报:《六人晚餐》中有不少的“作家声音”,由一些细节引发开的联想、议论,都很精彩。这么安排,是出于怎样的构思?

鲁敏:对,在六人视角外,我还随时加入画外音,一个即兴展开议论与感慨的叙述者之声——这是我一直以来的写作特点,以前在中短篇里就有多次尝试,这次继续毫无保留地加以放大。隐匿的零度叙事是一种表现,但主观化的、富有性格的叙事也是一种风格。

我一直认为,写作手法永无定式,需要各种现代性的打破与加入,需要强烈风格化、带有识别度的尝试与发挥。这是“我”的故事,这是“我”在讲述人物与他们的命运。

读书报:如果说,你过去的小说缺乏“史”的意识,那么在这部作品中,你尝试了对于时代对于当下的把握,就你看来,一位作家应该与当下保持怎样的关系?对他所处时代的社会问题应该有什么程度的关心?

鲁敏:对,跟您一样,有一些评论文章中提到,《六人晚餐》对于特定区域、特定年代、特定事件的定位有一种“史”的意识,但又以“个人命运”的形式来呈现。我的想法是,“史”是必须的背景,是环境与基调,但我会以加长的“特写”镜头,把当中的人物、他们的表情、细部的动作拉到最前面,紧贴着,听人物的呼吸。我非常重视“史”,但会把“史”设在后台。

读书报:有评论说,“鲁敏已经进入了一个比较自觉的把小说当做艺术来经营的时期,说明她是很留心的,在小说的形式感方面她有了非常自觉的一个构造。”我怎么觉得,这评价有点匠气?你真的是这么经营小说?

鲁敏:如果在二十来岁,对这个评介,我会介意并反思,但到了三十大几,我觉得这是个好评价。写作是有阶段性的,早期更发乎天然、随性而至,如同无心插柳,不会经营也不必经营;但到一定阶段,像对待任何艺术创造一样,必须研究、思考、经营。写小说是感性和激情的,或是常言所谓灵感的灵性的,但同样肯定的,必须有理性与智性的充分参与。而且,经营与构造小说,其最高的目的与境界仍然是尊重小说写作本身的规律,使小说仅仅表现为小说,而不是技术表演场或思想实验田。(本报记者 舒晋瑜)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇