新资料的披露对史学研究的推动至关重要。上世纪90年代,反映康有为、梁启超及保皇会活动的一批未刊文献《康梁与保皇会——谭良在美国所藏资料汇编》出版后,学界对康梁在戊戌后的保皇活动研究有了长足的进步。值得关注的是,即将面世的《南长街54号梁氏档案》(中华书局出版)又将为学界研究康梁及其政治活动提供珍贵的新材料。这批由梁启勋珍藏的档案文献涉及民初政局及梁启超个人生活、思想,具有重要研究价值。

一、梁启勋与“南长街54号梁氏档案”

梁启勋(1876-1965),字仲策,是梁启超的二弟。梁启勋于1893年入万木草堂读书,也是康有为的及门弟子。1896年梁启超在上海办《时务报》时,梁启勋任编辑。1902年,他进入上海震旦学院(后改为复旦公学)。同出资建造,1929年梁启超逝世后,梁启勋及其家人一直居住于此。由于这个缘故,一批珍贵文献得以保存于此宅,并历经“文革”劫难流传至今,这就是“南长街54号梁氏档案”的由来。

梁宅保存下来的这批文献,有不少梁启超的手迹、稿本,亲笔书信就有241通,其中226通写给胞弟梁启勋,另有致父亲书4通,致孩子书2通,致袁世凯、岑春煊、冯国璋、外国某人、汤觉顿、汪大燮林长民、孙传芳、梁思永、罗文干书各一通。书信中最早一封写于1904年,最后一封写于1928年10月,距其去世不到三月。另一批重要文献是康有为致梁启勋的书信,总共23通,均为1905至1908年之间的信函。另有汤觉顿致梁启勋书18通。除信札外,还有梁氏兄弟的手稿墨迹,如梁启超亲笔所拟《讲学社简章》,《梁启超脱党通告》、《挽康有为联草稿》,以及赠潘若海、何擎一、高啸桐诗词、跋麦孟华诗词稿等。

这里仅就梁启超的书信,稍作梳理,以考察其在清末民初的一些活动与思想。

二、秘密回沪、创办《时报》

在近代中国,对同时代读书人影响最大,所谓开一代风气者有三人,即曾国藩、梁启超和胡适。而在甲午之后的二三十年中,更无人能出梁启超之右,正所谓“三十年来新事业、新智识、新思想,是谁唤起?”(沈商耆挽梁启超语)如果按照梁启超晚年自己的设想,以一百人的专传来代表中国全部历史文化,梁本人或很可能会成为百人之一。正因其与时代关系太密,他的私信,也常能帮助我们了解时局。

梁启超致梁启勋的家书,在家常琐事之外,多涉及国事党务。1904年4月3日(农历三月三日),梁启超在信中谈及保皇党在香港办报之事以及与两广总督岑春煊的关系问题。信中写到:

兄于正月廿三起程返港(又在船过生日)。到港住二十日(连澳门),各同门皆见。在澳亦十日,日与大人欢言,甚乐也。……兄见长者数日,长者以二月六日行,先往南洋,后至澳洲,将来欲由澳而欧,由欧而美,此亦无可如何也。同行者鲍炽也,长者以全力欲再举办此事,然成否殊难料耳。……兄至粤,岑督幕中人皆来见,张鸣岐(岑所最亲用者)且以云阶之命来询治粤方略,然千疮百孔,从何补救,实无可言也。孝怀在幕极有权,彼等皆来,谈了两日夜也。……香港《商报》现已销二千份,压过《中国报》,亦意外也。孝实、研诒二人主持之。孝高已搬机器到沪,沪报尚四月乃能出报,必甚佳也。兄到沪已十日,被擎一、楚卿辈监禁,不许出门见人,苦不可言。欲逃遁而又久无船位(因战事,日本船不行),直至今日犹在沪,尚需待三日乃能行也。

1903年,梁启超应美洲保皇会之邀,游历美洲,10月,复返日本,著有《新大陆游记》一书,刊于《新民丛报》。其后又于来年(1904年)的正月廿三起程到港,参加在港举办的保皇大会。二月末又由港到沪,因“日俄战争”,无日本船行,又因尚在清廷名捕之中,故匿居上海虹口日本旅馆“虎之家”三楼上,与狄楚青、罗孝高筹划开办《时报》各事。这封信正是此时所写。前此学界已知五大臣出洋报告多出自梁启超之手,这封信更披露出,当时有督抚之幕僚即由梁所推荐,特别是梁启超抵粤后,两广总督岑春煊与“要犯”梁启超暗通款曲,竟暗中派自己的亲信张鸣岐(后来也官至总督)前来询问“治粤方略”,难怪1907年的丁未政潮中,岑春煊被以交通康党的罪名开缺,看来并非毫无根据。

此信中提到“孝高已搬机器到沪,沪报尚四月乃能出报”,此处所说沪报,即是稍后创立、在清末民初影响重大的《时报》。在1905年3月21日的信中,梁启超更是谈到了《时报》在上海的发行情况及各政治势力对《时报》的敌视和排挤:

《时报》一日千里最为快意,现每日总添数十份,现已实销至七千二百余份,在上海为第二把交椅矣(《新闻报》第一)。《中外》前此六千余,今跌至三千余。豚子恨我辈入骨髓(治外法权即驳《中外》也),日日谋所以相倾陷者,但求无隙为彼所持耳。德国领事最可恶,其心殆欲尽封禁我国报纸,而尤切齿于《时报》。江督周馥亦恨《时报》入骨(因骂之)。而《新闻报》亦妒我,《新闻报》者福开森为东家,一则妒我之进步,二则因铁路档案恨我,故《时报》今亦在四面楚歌中,惟步步谨慎而已。《时报》之无龙象告白者,乃大喜事,弟未知耶。前此初开无告白,故不得不以自己的塞纸,今则告白充斥辐辏,私家的反无地可容矣。……公度逝矣,以今之时局,失此人,真可痛哭。秉三方全力运动,得数要人,欲保公度出,当日俄外交之冲,今忽得噩电,嗒然若丧也。弟闻之谅亦悲苦耶。

信中除了《时报》的情况,还谈到对另一位维新人士黄遵宪逝世的感慨。这封信说明,与梁、黄一起积极参加湖南新政的熊希龄(字秉三)在党案解禁后,曾为黄遵宪重新起用四处活动,希望黄在日俄战争交涉事件中为国尽力,可惜未能如愿。

三、民初的政治活动

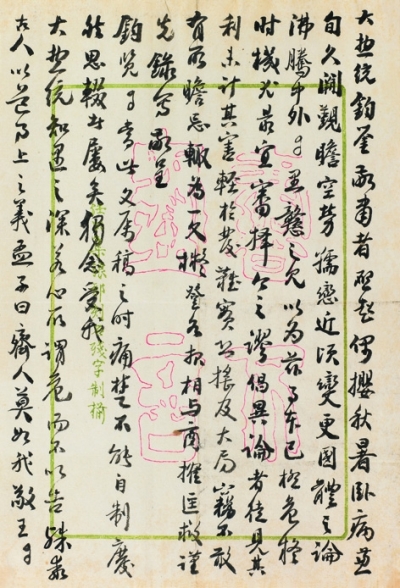

1912年归国至1914年,梁启超经历两年“尝试共和”的政治生活,受挫不已,常有不再参与政治而思从事社会事业之言,但袁世凯称帝之议一起,梁启超又身与政局,发起、参与护国之役。档案中存有一封1915年9月1日梁启超致袁世凯的信札,全文云:

大总统钧鉴,敬肃者:

启超偶撄秋暑,卧病兼旬,久阙觐瞻,空劳孺恋。近顷变更国体之论,沸腾中外,启超愚戆之见,以为兹事本已极危疑,时机尤最宜审择,今之谬倡异论者,徒见其利,未计其害,轻于发难,实恐摇及大局。窃不敢有所瞻忌,辄为一文,拟登各报相与商榷匡救,谨先录写,敬呈钧览。启超当此文属稿之时,痛楚不能自制,废然思辍者屡矣。独念受我大总统知遇之深,若心所谓危而不以告,殊乖古人以道事上之义,孟子曰:“齐人莫如我敬王”,启超此文,窃附斯义而已。伏希我大总统宵旰之余,俯垂披览,若其间有一二可采,乞凭睿虑,以定群疑。则启超虽麋顶及躯,岂云报称!扶病掬悃,言与泪俱。敬请钧安。伏惟矜鉴。

启超拜肃。九月一日。

附文稿一篇呈鉴。

袁世凯酝酿帝制运动在1915年初即已显现。事实上,早在这年4月,梁启超即曾致袁氏一封长信,劝他在变更国体一事上悬崖勒马,急流勇退。但袁并未采纳。1915年8月,筹安会发布宣言,鼓吹帝制。袁氏称帝活动加速。梁启超与蔡锷联络,暗中策划反袁之事,并耐心规劝,敦促袁世凯自行停止帝制。8月21日,梁启超写成《异哉所谓国体问题者》一文,交汤觉顿带京登报。这篇文章发表前,袁世凯曾派亲信赴津,试图以金钱贿赂,“令勿印行”,但遭梁严辞拒绝。9月1日,他便写了这封信,向袁世凯表明:“近顷变更国体之论,沸腾中外”,“窃不敢有所瞻忌,辄为一文,拟登各报,相与商榷匡救,谨先录写敬呈钧览”。不过,这封信是否确实送到袁处?现存的是留存底稿,还是写好后因故未能发出的原信,似乎还值得进一步探讨。

此次档案中《梁启超脱党通告》一文很可能亦是在此时所拟。或正是因为将发表《异哉所谓国体问题者》,并已在谋划反袁,为避免连累相关团体,才有此通告。通告全文为:

鄙人自进步党成立以来,被推忝任理事,自惭棉(绵)薄,不能为党有所尽力。顷已函知本部敬辞,告脱党并辞理事及粤支部长之职。此后不复与闻党事。其他无论何种政治团体皆断绝关系。特此布闻。

此是通告底本,但迄今为止在公开的报章杂志之上,并未见到。而在1915年9月4日的《时报》上,登有梁启超一文辞稍异的脱党启事,全文为:“鄙人前岁组织进步党,被推为理事,忽忽经时,愧无贡效。倾养疴津寓,党事久不闻问,除致函本部辞去理事职任外,并宣布脱党,此启。”从内容来看,前一份通告很可能是《时报》上所刊登的通告之底稿,或是草拟底稿后,自觉(或经人提醒)措辞过于直接,转而修改,以“养疴津寓”为由,稍示委婉。

从1915年12月16日,梁启超起程南下,从事倒袁运动,到1916年5月1日,两广总督司令部成立,举岑春煊为都司令,梁启超为都参谋。5月8日,军务院成立,举唐继尧与岑春煊为正副军长,梁启超为政务委员长。为了与冯国璋等势力协调反袁行动,梁启超于5月21日到达上海,旋赴南京。冯等乃在南京举行会议,谋劝袁世凯退位。袁氏已陷于四面楚歌之中。然而,时论或有梁启超钻营官位、怙权贪位之传言,沪上人士颇多攻击者。他在5月24日给岑春煊的信中充满义愤,表露心迹。全信为:

乐斋先生鉴:

别后惘惘。廿一抵沪,小野同行,本拟小住三日即东渡。既至,乃审此间人所相视者何如。盖不问派别,万喙一声,同尼其行,因此旅沪。日人亦生疑沮。仆非敢负公诺责,然事势既不许,耿耿而已。要之,仆千万死罪,在既钻营作都参谋,又钻营作政务委员长,犹不知足,复钻营办外交,怙权贪位如此,罪浮于袁世凯宜也。仆之志事,数月来不肯语人。前在广州鸿门宴席上,发愤之极,无意流露谓我氏名三字苟利用焉而可以有益于国家者,随在可供人利用,无所顾惜。若虑吾操夺某人某处之实权、实力,请千万放心,吾非惟志愿不及此,即才力亦不逮此也,此言印泉在席间亲闻之。吾在肇庆钻营此两美缺之丑态,肇庆诸贤亦共见之,今袁逆已确成冢中枯骨,灭亡在旦夕,胸中孤愤亦已略泄。担当国事自有人在,仆可以从此辞矣。蓄志办一中学校,久而未成,今当着手。惟袁逆一日未去国,则我氏名三字仍一日甘供利用,决不肯爱惜毛羽而授敌以瑕,此所以报国亦所以酬公也。公为万流所宗,行矣自爱,翘首南望,缱绻何极。

启超叩头。五月廿四日。

诸贤同候。

已有关于护国之役的认识,往往由于袁氏与护国军双方的对立过于明显,而掩盖了彼此内部的纷争。此封信除了向岑春煊表达反袁的决心,也有对人事纷争的担忧。信中所说“广州鸿门宴席”,盖指这一年5月5日,梁启超偕张鸣岐等赴广州,晤龙济光,与之交涉,希望其加入护国军,一同反袁。龙本是袁世凯重臣,时任广东将军,护国军起,于本年4月6日被迫宣布独立,但与护国军仍不友善,并在4月12日,发动海珠之变,设伏杀害前来与会的汤觉顿、谭学夔、王广龄、岑伯铸诸人。其中汤觉顿当时是梁启超、陆荣廷之代表,更是从清末以来即被梁视为心腹与臂膀。梁启超在5月不计私人恩怨,赴广州“鸿门宴”,在宴席上声明“若虑吾操夺某人某处之实权、实力,请千万放心,吾非惟志愿不及此,即才力亦不逮此也”,揆诸当时情境,对梁有这一疑虑的,或绝不止龙济光一人。梁此时再对岑春煊旧话重提,更提示此种猜疑并未减少。从梁启超这些书信来看,护国军内部纷争正多,正如梁启超所抱怨“人之难相与也!吾避世之想益浓矣”(《致外国某人书》)。因此,梁启超当时常有退隐之心,并且在护国运动尚在进行之时,便屡屡声明此役结束之后,将退出政坛,这种声明除部分表现其心境之外,更多或是为了免除护国军中要人的猜疑。半年之后,梁启超在给冯国璋的信中,却表现出了非常不同的态度,他在信中希望冯与段祺瑞共担时艰:

两公诚肯任此巨艰,贯彻初终,则启超所能助者,决当惟力是视也。本当即趋宁承教,但守制百日,屡向人宣言,忽有他行,反滋疑议,仍须一月后始克奉诣,遗憾何如。徐君佛苏、陈君国祥,皆生平挚友,而于政党情形最熟,能代表稳健派之势力。佛苏尤为东海所器重,今特托偕叔鲁来谒,商榷大计,望推诚接洽。两君所言皆启超所欲言也。

在护国军中,需要反复声明无意于政治,但对冯段诸人却反而能表露愿意积极参与,此种转变绝非仅仅是时机不同。盖西南地盘分立,梁启超进步党一系力量的加入,始终被疑有争地盘之嫌,遭到排挤;而在冯段所主持的“中央”,反更能以“政党”姿态参与。故护国军方面常存猜疑,而北洋方面却反能对其欢迎,两者所面对的梁启超的角色亦有不同。在梁心中,与护国军诸要人周旋或尚不如与段冯等北洋旧臣共事。这也多少解释了在护国之役之后,梁启超与曾出生入死的西南诸省关系日渐疏远,而仍选择与冯段共事。

四、家庭生活

梁启超书信中,家事占有很大篇幅。虽多琐碎,却也可见任公的精神与情怀。一封谈及梁思成、林徽因订婚之事的信函颇能说明问题。1927年秋冬间,梁启超因患病在津休养,特委托梁启勋在京主持梁思成、林徽因订婚之事,并于12月7日致函启勋,详细交代相关事宜,从庚帖、请媒单帖、亲家拜帖的书写样式,到聘物的选择,行礼之日家中的陈设布置、祭祖仪式及邀请陪客名单、午餐宾主座次等,都有详细说明。《梁启超年谱长编》中曾收录任公于本年十一二月间致林徽因姑父卓君庸及女儿梁令娴的书信,谈到梁、林订婚之事;并有函致陈仲恕(敬第)请代购用做聘礼的玉器等情形。这封信则为梁思成与林徽因这段传奇婚姻增添了新的佐证。特别值得注意的是,该信附有一篇祭祖时的告辞,梁启超特别嘱咐用全红柬书写,祭毕焚化。辞云:

维中华民国十六年岁次丁卯仲冬之十一月辛酉朔越廿五日丙戌(填甲子),孙男启超谨以香花清酌昭告(不设馔,但用稍大之红烛)于显祖考镜泉府君、显祖妣黎太夫人、显考莲涧府君、显妣赵太夫人暨先室李夫人之神位前,曰:长子思成学已得师,壮宜有室,缔择名门,聘于林氏,卜以今日,礼请媒妁,肃将信币,文定厥祥。伏惟府君、太夫人、夫人德裕后昆,爱钟冢嗣,尚祈慈荫,俾永良缘,启超不胜欣悦祝祷之诚。谨告。

看到这些文字,人们不禁发生慨叹,像梁启超这样一位深受西学浸润的学者,一生追求自由民主理想,内心深处仍不时流露出浓厚的传统色彩,在他身上体现出了中西文化契合的风范。

除书信之外,另有《讲学社简章》一文亦值得注意。《讲学社简章》成文于1920年,当时梁启超一派正在从事新文化运动(然与我们熟知的北大一方的新文化主张非常不同。)讲学社负责聘请各国思想家来中国巡回讲演,是其推动文化运动之机构之一。有意思的是简章第三条“所聘请者先注重于当代大思想家,其各分科之专门学者,俟扩充后以次续聘”,充分体现他们一派之关怀,即先“普通”而后“专门”,这与他们当时文化运动的理念相合,也与梁启超此后参与办理清华国学院等教育精神一贯。

梁启超在中国近代史上的地位至关重要,在他身后学界便开始注意对其资料的收集。上世纪二三十年代丁文江为编《梁启超年谱长编》征得梁氏信札近万件,仅梁本人遗札即有两千余件。遗憾的是,最终入编《梁任公先生年谱长编初稿》的仅七百余封。后来陆续出版的《梁任公先生知交手札》、《康有为与保皇会》、《梁启超未刊书信手迹》、《康梁与保皇会──谭良在美国所藏资料汇编》等书中也收入不少梁启超书札。这些资料零碎观之虽难独成新见,但若相互关照印证,或可缀补史实,另辟蹊径。一条关键材料的出现,很可能会点活一批已知材料。《南长街54号梁氏档案》无疑将为推进梁启超研究提供新的动力、开创新的境界。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制