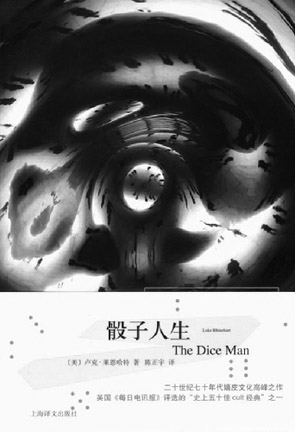

《骰子人生》的布局如此一根筋,邪气如此极端彻底,教义如此郑重难驳,注定是邪典(cult)艺术中的经典。

四十多年前,莱恩哈特写下了掷骰者的传奇,旧版的上帝固化为六面体的骰子,在这本书里尽显神迹。这是唯一的道具,这是简化的神旨。今天我们终于有了中文版,也丝毫不觉得书中人的困扰与我们无关——恰恰相反,好像格外匹配:优越无忧的中产阶级徒然无病呻吟,向往激动的初体验能够再现,拥有一切平庸物质之后,反而向往出格。用四十年的经济追赶,现在的我们读懂这本书了吗?

故事不难概括:精神病医生卢克·莱恩哈特(与作者同名)无法忍耐平庸复现的中产阶级美妙生活,在偶尔听从骰子的指示后,逐渐认定人生的所有决定都该有骰子决定。从自己的出格(和同事之妻通奸、颠覆心理疗程、装疯卖傻),到劝诱他人出格(儿子、病人、情妇),他最后形成一套煞有介事的“掷骰经”,追随者众,也有人愿投钱,成立了掷骰中心……

因此,在一系列惊世骇俗的无政府主义、近乎邪教的行动之后,莱恩哈特医生和纽约精神科医生协会的辩论才显得尤其重要——在小说虚构的世界里,骰子指令的事件大都被完成了,虚构中的主人公才能挺着腰板说,“为什么文明传播痛苦的速度总是要比我们发展新理论来寻找病因和治疗方法的速度来得快呢?……我们把过去那种适用于简单、统一、稳定的社会的人的理想形象一直延续到了我们如今这个复杂的多元化社会中,而这无疑是大错特错的。在这个与我们时代脱节的伦理观念下,我们认为‘诚实’和‘坦白’在健康的人际关系中最重要的,而谎言和表演则被认为是邪恶的。”

卢克从一个憋屈的中年危机心理医生突变成六面人、百变人,虚无主义、无政府主义、反心理学主张全都乖张上场,读懂这部书的人是读懂了对虚妄现实的摒弃和嘲笑。他抨击现代心理学时是不留情面的,“人类性格整个的趋势就是固化成一具尸体。你不能改变尸体。尸体是不会洋溢着热情的。你只能把它们打扮整齐,让它们看上去体面些。”他执行骰子的神旨时也是不容退缩和敷衍的,哪怕是杀伤抢掠,这当然会让人害怕、反感、指摘,然而他用虚构的逻辑证明,一个现代人要获得灵魂的解放、自我重建,除此之外别无他法──你只能崩毁原有的自我,无视一切,不留情面。于是,掷骰者唤醒了灵魂,也置掷骰者于新的险境,这是创作者的两难。这样的悖论充斥书中情节,作者不加评价,留给读者你我酌情消化。

在我看来,掷骰者的故事最重要的贡献在于:它伸张了自我的多重性,争辩了在这个诡异世界里需要更多人性修炼的机会。

被世俗武断的价值观严重束缚了人类,尤其是有能力追求更高更多更好的中产阶级,因而他们渴望释放人格中不曾被允许、不曾被释放的能力和欲望。这是掷骰者一呼百应的根源,这是虚构中的一呼百应,也证明了现实中存在这种逻辑的可能性,所以能让现实中的读者激情腾跃——心里话都被恶狠狠的勾出来了,实践方案也是现成的摆在眼前了,恨不得立刻投身其中,彻底告别自己悲催无望惨绿人生,而这,便是邪典(cult)艺术存在的缘由。

《骰子人生》的布局如此一根筋,邪气如此极端彻底,教义如此郑重难驳,注定是邪典艺术中的经典。邪典电影也好,邪典小说也好,是二战结束后出现的非主流艺术形式,cult一词就是来源于culture,即次文化。也不管是诉求暴力还是色情,邪典艺术的本质特征是走极端,必须心无旁骛地实施匪夷所思的事件,借此达到和现实最大程度的隔绝。和文学相比,cult电影的待遇似乎更好些,视觉艺术的直观表现更能跨越国界、弹眼落睛。与电影相比,我们几乎没有机会看到中文版的邪典文学。那且不妨来看看相关电影:1959年罗杰考曼的《一桶血》,1971年库布里克的《发条橘子》,1999年三池崇史的《切肤之爱》和大卫芬奇的《搏击俱乐部》,2000年深作欣二的《大逃杀》……我们可以清楚看到cult诉求从70年代到90年代走向巅峰,应和着物质文明急速发展的社会中日渐萎顿的人类灵魂,挑衅着现存伦理制度,加剧感官的刺激,以求更犀利的挠到痛痒,更彻底的宣泄。观看不忌讳人类各种丑恶的邪典作品,我们会得到深深的自我认同。当然,从虚构回到现实,我们可能不愿再容忍、再妥协、再荒度生命,但作品代替我们挑战了底线,这多少会让人有释怀的假高潮。出版于1971年的《骰子人生》就是这样一部作品,无数人声称它改变了自己的价值观,连同90年代的恰克·帕拉尼克(《搏击俱乐部》的作者)等人都不可避免的受其影响。

无论邪戾与否,谁也无法否认“我们如今的社会是建立在互相矛盾的谎言上的”,谁也无法抗拒成为“百变人”的多重自我的实现,谁让这个谎言构成的世界竟然强制我们只用一个被规范的面具苟活?!

抛开备受争议的邪典气质、实验性的虚构情节,莱恩哈特的写作本身并不是先锋实验的,相反,这部以第一人称、夹杂第三人称的小说流畅好读,现实和虚构几无违和感,显然能称作富有激情和个性的完美叙事。因是虚构,你才可以从观念的颠覆中回到现实,告诉自己:这是妄想,是奢望,是在病态整合的现存世界里自求分解的假意超脱。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制