■主持人:吴子桐

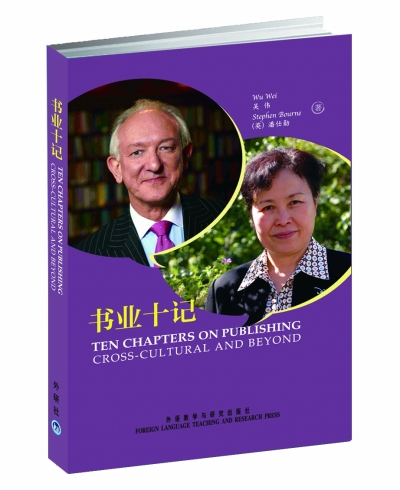

■嘉 宾:吴 伟(中国图书进出口(集团)总公司党委书记)

潘仕勋(剑桥大学出版社总裁)

编者按:随着全球化的深入发展,中国出版与世界的连结越发紧密。中国图书“走出去”的前景如何?数字化的浪潮会给出版业带来怎样的推动和颠覆?中国参展团如何在国际书展中更好地展示自己?

中英两国的资深出版人吴伟女士与潘仕勋先生在近期合作出版的《书业十记》一书中,探讨了新时代出版业的变化与发展、中国出版与世界等议题。吴伟女士曾就职于国务院新闻办公室,是“中国图书对外推广计划”的主要设计和实施者;潘仕勋先生曾任剑桥大学出版社CEO,他设计和推动了“剑桥中国文库”项目。在新书首发之际,我们特邀两位作者深度解读这些广受关注的问题。

吴子桐:中国是今年伦敦国际书展的主宾国。在伦敦书展上,剑桥大学出版社举办了“剑桥中国文库”丛书发布活动,获得了广泛的关注与好评。两位是“剑桥中国文库”的发起人和推动者,能否请二位讲述这套丛书背后的故事?

吴伟:这是潘CEO或者说是剑桥中国团队的一个创意。话得从《中华文明史》的签约说起。2009年初,我们在长沙“中国图书对外推广计划”工作小组年会上启动了“中国文化著作翻译出版工程”,并把其定义为“推广计划”的加强版,对重点图书和系列图书不仅可以资助翻译费用,而且可以资助出版及推广费用。此中用意不言自明。而“翻译出版工程”的实施当首推《中华文明史》。那么,推荐给谁呢?

我想到了曾经出版过《剑桥中国史》和李约瑟《中国科学技术史》的剑桥大学出版社。潘CEO恰在此时到访中国。潘极其认真地听我讲解了这本书的精彩之处和重要性,并郑重承诺将此书带回剑桥研究,提交学术委员会。这就是西方与中国的不同。在中国,一个出版集团的老总,或者一个出版社的社长,有权决定出什么和不出什么,特别是遇到难得的好选题,更加不会有丝毫犹豫。但在剑桥乃至西方的出版机构就不行了,CEO的权力有限。

此后,潘数次访华,我们每次都有见面,谈得最多的是《中华文明史》的审议程序、进展情况。潘每次都会说一些情况,诸如四卷本应该改为两卷本,美式英语与英式英语如何不同等等。最最严肃的一次,我们讨论到了马克思主义史观。潘说,英方有异议。我的回答很坚决,唯有这马克思主义史观是不能改的,这是我们一以贯之的坚持。潘CEO为此做了很多努力,我们再见面时,他提出了办法,并为这办法激动:在坚持马克思主义史观的同时,用注释的办法也介绍一些其他史观。此议得到袁老的认可。我们都为问题的解决而高兴。我们彼此——中西间的距离终于又近了些。

潘仕勋:剑桥大学出版社的宗旨是纯粹的学术和教育类出版;因此,我们的目标市场是具有一定学术能力的读者,出版书目也主要围绕学术和文化类选题。就“剑桥中国文库”这个项目而言,剑桥大学出版社具备非常突出的优势,因为我们曾经出版过两套关于中国的鸿篇巨制,即《剑桥中国史》和李约瑟的《中国科学技术史》系列。这两套书籍的出版使得剑桥大学出版社成为中国历史和文化书籍的顶级权威出版机构,也非常适合启动建立专业化的中国文库这样的构想。无论在西方还是在中国,剑桥大学出版社在这方面的声誉是有口皆碑的。

我们的做法是,确保收入“剑桥中国文库”的每一本书都被翻译成流畅地道的英文,另一方面,这些书籍将明确凸显出是中国原创的、具有中国式的写作风格。因此书中将出现许多西方读者意想不到的元素,不过有一点十分明确,该出版物虽然不是标准的剑桥书籍,却必然是正统的学术书籍和地道的中国书籍。

吴子桐:最近几年,数字化的浪潮席卷了我们生活的方方面面,出版业也受到深刻的影响。请两位谈谈对数字化出版的看法,以及数字化对于出版还将发生怎样的推动和颠覆?

吴伟:2009年,是出版业数字化快速发展的年头,记得年中的某一天,我与圣智出版集团的陈锦煌讨论过最后能坚守纸质图书的会是些什么样的产品。陈说,教材吧。第二天,就爆出美国加州——就是电影明星施瓦辛格当州长的那个州——已经把教材也数字化了。而如今,电子书包已经进入教育出版的中长期规划,相信在“十二五”期间就能推进,至少有些城市的学校会试点运行。有人预测,到2030年,90%的出版物都是数字产品,纸质图书还有20年的寿命。有人认为这种预测对数字出版太乐观,依我看,这是保守的说法。

从出版产业来说,多数出版人对数字化持欢迎态度,至少不再认为数字出版是侵入者、扰乱者,更有有识之士从中看到了产业转型的时机和巨大的商机。作为数字化的受益者,我当然更加欢迎、并且尽可能地推动出版特别是对外出版的数字化。首先,我不必再为找一本书而“翻箱倒柜”,也不必为同时阅读相似相关的几本书将桌面铺满;第二,不必再发愁为好书找到安身之地——书房再大,也有摆满的时候;第三,旅行时不必再为带哪本书而踌躇,一部电纸书,或者直接就用手机阅读了;第四,可以随时将我的感想发给想与我分享的朋友;如此等等,好处多得不可胜数。

潘仕勋:我最近参加了一个在大英图书馆举办的资深出版人会议。所有出版人一致同意,在不久的将来,数字媒体一定会占据主要地位,大家意见不一致的只是时间早晚的问题。

我并不认为数字化是一个直线行进的过程,它也不大会是一个逐步加速行进的过程。要促成这一变化,需要人们采取一系列的行动。目前许多美国图书馆都将其很大一部分预算投入到数字化产品中,投入纸质图书的预算则少之又少。纸质图书还有在图书馆中重新获得青睐的那一天吗,抑或我们几乎已经到达了所谓的临界点?

根据我的经验,临界点的产生往往涉及三足鼎立的局面。在数字化这个问题上,三足分别是:合适的技术,以鼓励读者阅读数字化产品;读者转向新系统的能力和愿望;政治家、大型图书馆或预算管理人员的行动。一旦以上三个基本条件全都具备了,我觉得出版界将很快转向数字媒体。

当然,这一全新的数字世界必然会引发许多担忧,不过我觉得比起未来出版物的广度和规模、新出版物的快速问世、我们能够不断更新参考资料以及不必再让公众饱受图书绝版以致无法查阅资料之苦,这些担忧都不算什么了。

在我看来,我们更亟须关注的,是未来作者写作的格式和风格问题。人们使用电子阅读器时集中注意力阅读的时间跨度较短,为了适应这一点,作者写作的格式和风格可能必须改变。这是否意味着我们将回到查尔斯·狄更斯的年代,故事在集结成书出版之前,先在报纸上连载呢?当然新媒体的出现同时意味着我们很容易让故事变得更加精彩,可以加入画面、拼图、为故事设置不同的结局等等——还可以为其添加声效、音乐甚至视频?希望如此!目前较为明确的是,我们所处的时代必将和造纸术、活字印刷以及蒸汽动力印刷机发明的年代一起,成为整个出版史上最具深远意义的时期。

吴子桐:作为中英两国的资深出版人,两位必定有很多机会参加世界各国的国际书展。能否请您跟我们分享一下参展的经验和心得?

吴伟:参加国际书展应该算作出版业界人士的必修课。在林林总总的国际书展中,因功能的不同,会引来不同领域的出版人参加,但无论如何,法兰克福书展和北京国际图书博览会是中国出版人最为重视的两大书展。

随着数字化技术的不断升级和发展,书展的展示及贸易已经不大需要通过物理空间来完成,也就是说版权贸易、实物交易以及了解出版信息也不一定要在书展上实现,对出版人而言,参加书展更多意义上是人与人之间的交流,对国家而言,则是文化的展示与交流。书展设立主宾国机制,在很大程度上满足了这种需求。比如2009年的法兰克福书展,中国作为主宾国参展,共举行了大大小小六百多场活动,高密度、大范围地展示了中国文化的历史沿革及经济发展、人民生活的方方面面。尽管不那么尽善尽美,还是给世界人民特别是出版人留下了深刻印象。

因为书展的展示和贸易功能的逐渐弱化,因为不参加书展也不影响贸易,所以如何凝聚人气、吸引更多的人来关注和参加书展,越来越成为展览商和参展商需要解决的问题。比如,法兰克福书展就设有两个奖学金项目,一个是First Time Seminar,免费邀请各国一些在出版上有创意、有潜力的小型出版社参展,希望帮助他们展现自己的实力并创造与国际同行交流的机会。德国图书信息中心每年都替法兰克福书展选择能够参加邀请项目的出版社或者文化公司。第二个奖学金项目叫Fellowship,邀请各个国家在出版业做了三年至五年以上的编辑或者版权经理人,让他们在书展前的一个星期甚至提前十天相聚在一起,带他们参观德国优秀的出版社,带他们在德国旅游,让他们了解德国出版业,然后还给他们提供相互讨论的机会,最后还邀请他们重点参加法兰克福书展的各项有意义的活动。

我对中国出版人有个建议,中国展团在书展上做活动,太过中国化,基本上属于自娱自乐,很少与国际接轨,外国人参加的很少。同时,我们参加外国组织的活动也很少,比如版权经理人大会,比如作家作品的朗诵和讨论会。我们与国外的职业出版人、版权代理人也缺乏沟通,深入了解就更少,版权自然卖得不多。

潘仕勋:回想我曾经参加过的各种书展——在加尔各答、北京、法兰克福、伦敦、圣地亚哥、布宜诺斯艾利斯以及好几座美国城市——我觉得,这些书展能否成功,不仅仅取决于书展本身,还取决于当地的环境,取决于人们能否和老友们一起度过几天快乐的时光,又能否前往当地的影剧院,独自享受一番当地特殊的文化氛围。如果从这个角度来考虑上述各个书展,哪些是最成功的呢?在我看来,最好的当属伦敦书展,尽管举办地点颇显破旧,每年在这里开设的书展却最令人愉快,因为在伦敦,人人都能乐在其中。

伦敦本身正是伦敦国际书展的一项社交资产,而在我看来,英国和整个欧洲大陆拥有大量英语人口,也为伦敦市场带来了巨大裨益。伦敦书展的展出重点基本围绕着英文产品,正如北京国际书展主要是为了适应中国社会的需要。这让我想起了一个问题:北京的这种焦点定位是否准确,或者换一种说法,北京国际书展是否更应该努力成为西方世界考察中国出版物的一个窗口?从我个人来说,由于迄今尚未学会汉字,我觉得参加北京书展实在让我倍感吃力,因为我几乎完全看不懂在我面前展出的东西都是什么。如果中国参展方能够多花费一些时间和精力,用英文标注和解释自己的图书,是否有助于它们向西方出版商出售更多的版权和出版许可呢?

吴子桐:中国在过去的30年中发生了翻天覆地的变化,世界各国读者对中国的兴趣也越来越浓厚。请二位谈谈,随着中国文化“走出去”的力度不断加大,我们怎样才能通过出版更好地向世界表达中国?

吴伟:记得英国前首相撒切尔曾经说过:“中国不会成为超级大国,因为中国没有那种可以用来推进自己的权力,进而削弱我们西方国家的具有‘传染性’的学说。今天中国出口的是电视机,而不是思想观念。”撒切尔的话自然很不中听,但是,她说出了一个事实。我们虽然并不想成为超级大国,不想“推进自己的权力”,不想通过“削弱别人”来强化自己,但我们希望世界了解中国。这种了解,不只是中国的产品,更应该有中国的文化,了解中国人的生活状况和情感世界。

“中国图书对外推广计划”和“中国文化著作翻译出版工程”所做的,正是这样的工作。但是,在推广中国图书的过程中,我们发现,出版社和出版集团推荐给国外的图书,多数内容是中国的传统文化、中国的悠久历史,而缺少反映中国改革开放、经济建设、社会发展、人民生活的原创作品。对外国人关心和热议的中国的发展道路、发展模式,我们还拿不出既让人听得懂又能认可的作品。

中国出版人除做出版、宣传、推广、营销之外,是否也能够引导作者从创作之初就有意识地写一些外向型的作品呢?比如写外国人关心的故事,用外国人讲故事的方式,尝试着用外国读者的眼光和角度来“结构”我们的故事。另外,中国的版权代理人,各个出版集团和出版社的版权经理们,在中国尚未形成作家经纪人制度的情况下,能否先充当一把“经纪人”的角色呢?除研究作品,是否可以与作者建立密切的关系,以至于可以全方位地向外国出版机构推荐和包装我们的作品和作者。使读者在吃“鸡蛋”的同时,了解“下蛋的鸡”,这对推介中国图书大有益处。国外的经纪人制度已经相当成熟,中国演艺界的经纪人制度也日趋成熟。随着中国文化“走出去”的力度不断加大,中国出版界也应该尽快发展经纪人制度,使中国图书及作者的推广逐步国际化、专业化。

潘仕勋:在某种程度上,这个问题很难回答,主要是由于中国图书对于当代西方还很新鲜。中国在人类历史和哲学著作的宝库中一直就举足轻重。但是,20世纪中国的政治动荡打断了中国和外国之间观点和知识的交流,因此,我们现在正处于重建的年代。

对许多人而言,重建中的挑战是种巨大的障碍。我个人却认为,我们应视其为机遇,可以借此用新方式来寻找新读者。可以肯定的是,冲突与政治重建似乎总会吸引其他国家中那些善于思考的人的注意。大部分潜在读者群是中产阶级,他们更喜欢小说,而不愿读历史书或者是政论集。所以,我对中国出版人的第一个建议就是,在世界书市中开辟一片新土地。这片土地便是从中国来的小说,所涉及的主题又是西方读者最喜欢的:爱情故事、侦探传奇以及惊险小说。这些题材的市场份额毫无疑问是最大的,非小说题材无法与之相比。

我的第二个建议便是,小说不一定非得真实再现某段历史,但是要和虚构小说的传统风格相符,小说可以是对历史环境的思考,也可以是对时代政治和背后哲学的反映。这些正是世界读者想要看的:理解人们的日常言行,理解他们如何受到社会政治和经济条件的制约或者激励。最重要的是,读者想从现代角度了解这些事情,因为他们熟悉的是这个时代,他们认同的是这个时代,他们评论的也是这个时代。

第三,在试图表达中国视角的时候,我们一再碰到一个问题,就是中国幅员辽阔,民族多样,根本不可能有代表典型中国情况的视角。我们如何解决这个问题?我觉得可以用一种不同的方式来思考中国,将其看作一个由不同文化的省份个体组成的国家,其个体文化通常只限制在自己省份的边界之内。因此,那些注重于某个城市、某种文化的小说会非常有趣。我觉得一本揉入丝绸之路历史的新疆传奇会非常好看,也会被一段基于成昆铁路上的云南冒险所吸引,也会关注辽宁地区在其久远历史中的政权变化和紧张战争形势,也想看那有着澎湃长江和壮美黄山的安徽……每一个省份都有自己令人回味之处,每一个都有自己的菜肴、香气和调料,每一个都有独特的民俗,每一个都有不同的社会政治问题。所有这一切,能为一段冒险、一场爱恋提供激动人心的背景,如果把这些放在中国这个复杂文化体的背景下,那么一切都有可能发生。

在当今世界,我们受惠于一种新的全球意识,这种意识受到新闻、电视和网络的影响,鼓励人们去探求,去更多地了解中国。人们世代以来都想去周游世界,亲身感受。当越来越多的人爱上旅行,当国家和城市之间交通越来越方便的时候,我们坚信,会有更多的人渴求于现代中国的故事。机会就摆在那里,就看中国出版人和作家是否有勇气抓住。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制