在重印民国老课本的过程中,出版社常常望文生义,影印当年的公民课本或者常识课本。但是,标题中有“公民”和“常识”,未必就和公民常识有关,有时恰恰相反。1922年,修身科被公民科替代。1927年,南京国民政府成立,将本来推行于广东的党化教育推向全国。随后,中小学教育的“公民科”逐渐被“党义科”代替。……1932年,公民课程恢复,内容暗度陈仓,党义成为重要组成部分。再随后,“公民”又被“社会”取代。这种语言的政治学,后来奥威尔在《1984》里有过论述,即“新话”。

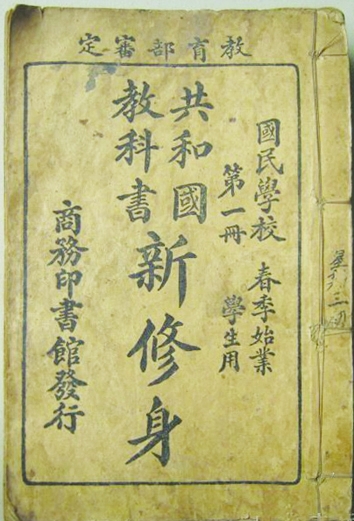

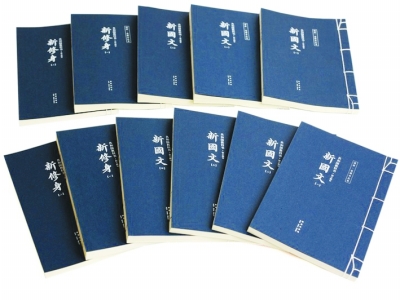

民国初年商务印书馆的《共和国教科书》,历久弥新。一百年后重新温习,非但没有过时之感,反而随处可见观念超前之处。这套教科书不太容易找到,值得庆幸的是,《读库》主持影印了其中两种,一为“新国文”课本及教授法(即教师参考用书),一为“新修身”课本及教授法。

对于民国老课本,今天的读者似乎更为偏重国文,习惯略过修身。这种“偏科”现象可以理解。修身齐家治国平天下,我们耳熟能详。但“天下”常常沦落(或上升?)为“天朝”,“国”常被“朝廷”代表,“家”为“王室”垄断。在“家天下”的格局里,皎皎者易污,以至“修身”成为“养生”。《共和国教科书·新修身》试图改变这一格局,将“修齐治平”更新为公民教育。在共和国时代,“修身”不仅与个人德性有关,更是关乎公民素质的养成。但参与公共生活没有成为国民与生俱来的“心灵的习性”,只有在后天的教育中才能习得公民素质,于是《共和国教科书·新修身》承担了这一重任。

“素质”常有被无限扩大化的趋势,一个人的所有言行都被归入到素质的范畴。如今中学的素质教育,被等同为琴棋书画的才艺教育。这种素质教育的结果,是培养大量文艺青年,与公民素质的习得毫无关系。否则,中国的王朝制度就是世界上最理想的制度。因为回顾中国历史,无论明君还是昏君,清官还是贪官,几乎都有一个共同的特长,即擅长琴棋书画。在应试教育的围追堵截之下,素质教育也已经被应试化,琴棋书画都与考级有关。

在应试教育下,学生只有两条出路,绝大多数服从,极少数叛逆,都与“独立”无关。服从者常常循规蹈矩,不必多说。极少数叛逆者中的大多数,仅到叛逆为止,或者经过青春期回归为循规蹈矩者,或者把不讲规则当做特立独行。只有一些“漏网之鱼”,在独立思考的同时又尊重程序和规则,兼有自由和法治的理念。

《共和国教科书·新修身》力图避免刚性的规训,同时注重规则意识的培养。初小部分在编辑大意中声明“故事多于训词,期合儿童心理”。

第一课《入学》的教授法,一方面强调学童要听从父母和先生之言,一方面又反复强调教员“不可过于严厉”,以至于让学童心生恐惧,失去活泼气象。在教材编写者的理念里,学童遵守规则,是以先生尊重学童为前提,师生在尊重规则的前提下互相尊重。学堂里的先生和学童是平等的,这种平等表现为先生躬身和学童交流,不是老师站在那里居高临下,让学童仰视才见。修身本来就不应是单向度的,在学童修身之前,先生需要身正为范。

公民素质的养成,不能通过强制方式,否则适得其反。绝对服从的教育,只能培养出顺民和暴民,两者往往合二为一。学校和学生的关系,复制了君主和臣民的结构。老师越为严格甚至越是苛刻,学生越是服从,如果老师尊重学生,学生反而认为老师可以“欺之以方”,形成恶性循环。

《共和国教科书·新修身》试图打破这种恶性循环,同时呈现人性之美和制度之美。人性之美,首先表现为尊重人性之差异。编写者强调儿童“人人有个性,绝不能众皆一律”,宜鼓励个性,以免儿童“失其天性之美”。即使学生违反规定,教员“颜色宜温和,语言宜诚恳”,同时要“以身作则”。甚至对于课上讲解时间,教授法也不做统一规定,“以学生不生厌倦之色为度”。

尊重人性之差异,不等于接受相对主义,将善与恶等量观之。教科书尤为鼓励人性之善,“友爱”而非“仇恨”贯穿始终。在书里,看不到无处不在的“假想敌”,看不到“非我族类,其心必异”,看不到“亡我之心不死的敌对势力”。同学之间友爱,家人之间友爱,国人与国人友爱,甚至不同国家的人、人与动物之间也是友爱。这种友爱出于人性之本能,又得到教育之鼓励,并非计算的产物,也不是以“仇恨”为前提,与“敢恨才敢爱”的观念截然不同。

人性之美,有赖于制度之美为保障。否则,所谓人性之美,只是一个虚构的理想国,只能远观,不能近身。制度之美,重在公民常识的习得。

在重印民国老课本的过程中,出版社常常望文生义,影印当年的公民课本或者常识课本。但是,标题中有“公民”和“常识”,未必就和公民常识有关,有时恰恰相反。1922年,修身科被公民科替代。1927年,南京国民政府成立,将本来推行于广东的党化教育推向全国。随后,中小学教育的“公民科”逐渐被“党义科”代替。但是,直接冠名为党义教育毕竟名不正、言不顺。1932年,公民课程恢复,内容暗度陈仓,党义成为重要组成部分。再随后,“公民”又被“社会”取代。

这种语言的政治学,后来奥威尔在《1984》里有过论述,即“新话”。恢复“公民”,比用“党义”取代“公民”更加高明。因为从名称上看,没有什么变化,但是内容已经从公民教育变成了党化教育。随后用“社会”取代“公民”,则是更进一步,加速对“公民”的遗忘。这种不动声色的“新话”,遮蔽了教育理念的根本性变化。

毕苑在《建造常识:教科书与近代中国文化转型》(福建教育出版社,2010年)里指出,“公民教育往往成为灌输党义知识、培养效忠政府观念的工具”。作者举例说明,有一种公民课本的课文是《信任政府》,文章结尾学生齐呼口号:“拥护我们的政府!信任我们的政府!政府努力替我们做事!政府努力实行三民主义!我们的政府万岁!”

即使不是直接的党义教育,南京国民政府时期的公民或者常识读本也与公民常识貌合神离。《世界书局模范公民训练册》在网上颇受好评,《读库》曾刊发文章盛赞此书。但是,世界书局早在20年代后期,就由广州分局出版政治宣传书籍,30年代世界书局的教科书更是以具有党化气息为特色。在这本1933年出版的模范公民训练册里,每篇课文的标题都是第一人称“我”,但以祈使语气为主,随处可见“要”和“不”,比如“我做事要很高兴很有乐趣”、“我吃了小亏不哭也不告诉先生”,“我”虽是主语,却只是一个被动的角色。这与后来的“小学生日常行为规范”相似,更多的是一种道德训谕,与公民教育无关。即使有些篇章似乎和公民教育有关,也是南辕北辙,比如一篇课文的标题是“我不放弃选举权并且自由选举我所佩服的人”,这恰恰违反了公民常识,因为“放弃选举权”本身也属于公民权利。课文内容“我要选举体格强健的人”、“我要选举身体整洁的人”,这种选举与民主几乎没有什么关系,更像今天电视节目里的“选秀”。

《开明常识课本》的“常识”,更接近于后来常见的自然常识,以介绍百科知识为主,只是在第五册,讲到“学生自治会”和“会议规则”,所占比例极为有限。简而言之,对于1927年之后的公民或常识读本(以及其他科目的教科书),需要仔细甄别,不宜过度想象。比如1933年的《复兴公民教科书》,从编著者赵景深、校订者王云五、出版社商务印书馆来看,均是一时之选,但是在党化教育之下难以独善其身,第一册第一课就是《总理遗嘱的意义》。目前,只有南方周末和读库合作出版的《修身老课本》,将《共和国教科书》的制度部分选摘出来,堪称理想的公民读本。

《共和国教科书·新修身》注重制度之美,这不意味着许诺一个完美而遥远的乌托邦,而是重在阐述法治和民主之精义。讲到选举:“立宪政体,必有国会。由全体国民选举议员,以议国政。凡定法律,收赋税,必经国会议决,然后施行。”教授法指出,虽然学童尚不具有选举权和被选举权,但是未来将会行使这些权利,“安可不知之?”讲到自由,教授法澄清了两种自由之分,无法律之自由是野蛮自由,有法律之自由才是文明自由。法律需要经国会议决,否则为非法之法。国会议员需由全体国民选举,否则为非法之国会。

除了宏大的制度层面,《共和国教科书·新修身》在很多细节处也有精微的观察。讲到自助,提醒人民在专制之下会失去自助精神,养成依赖思维,主张人民自治自立,这种自助不同于以自力更生为名义的闭关锁国。讲到慈善,对“出钱是功德”的说法有所检讨,反对把捐钱等同于慈善。讲到公益,强调“两益”,不鼓励舍己为人:“损人利己,非也;损己利人,亦非也。”如是等等,不胜枚举。这套教科书并非无可挑剔,其中特别注重“尚武”和“国家主义”,有引向“军国教育”的危险。不过,与1927年之后的所谓公民读本相比,相当节制。

《共和国教科书》本是小学生课本,可惜此次影印版主要在知识阶层流传,几乎没有抵达最初的目标读者小学生。但这已经不是这套教科书能够承担的重任,不必苛求。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制