对于周小兵教授的认识是从他津津有味地讲述老舍先生的《言语声片》开始的。

走进国家汉办设在中山大学的国际汉语教材研发与培训基地,一架挂在墙上的小机器映入眼帘,周教授轻轻地摁了一个钮,老舍先生亲切的声音像是从天际边飘来,字正腔圆的北京话发音,干净利索、清脆精准。

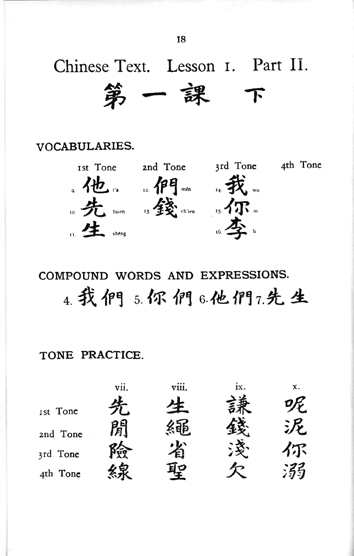

“世人皆知老舍先生是享誉世界的语言大师,是中国出类拔萃的作家,殊不知他还曾是一名优秀的教授外国人汉语的教师。他1924年在伦敦东方学院中文部教授汉语时,参与编写了20世纪上半叶中国第一套对外汉语教学教材——《言语声片》。这套教材包括唱片和课本两部分,都由灵格风协会出版发行。老舍先生因此成为第一个在世界著名的灵格风协会的出版社出版教材并灌制唱片的华人。”

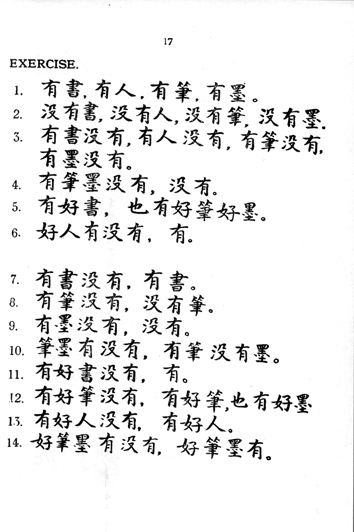

“在从1924年9月伦敦东方学院院长写给老舍的信中,可以得知,老舍先生每周要授课20个小时,每月获得二十几英镑的薪水,工作相当繁重,工资却不高。但老舍对教学工作相当认真负责。和同事布鲁斯教授和爱德华兹讲师合作编写《言语声片》,老舍负责文字的编辑工作,书中的课文、生词部分的汉字全部由老舍用毛笔楷书抄写,然后再照相制版。全书的课文和生词也由老舍录音。据统计,在1924-1929五年期间,伦敦东方学院学习中文(官话)的学生平均每年在校总数为五、六十人。老舍自我评价说:‘对于工作,我尽了最大的努力。不管是否属于合同规定的,只要是学生愿意学的课程,我都教了。’”

“国内知道《言语声片》的人甚少。老舍先生去世之后,不少从事老舍研究的热心人将它转录成磁带,并从国外带回中国。这套有声教材无意中为我们录下了老舍先生青年时代的声音,这部教科书也是老舍先生最早的手迹影印本,老舍先生的发音特点对于研究北京话的历史发展亦有重要价值。”

“前人多重视研究老舍在文学创作方面的贡献,对于这部教材的研究涉猎极少。20世纪上半叶,中国人编写的对外汉语教材比来华西方人编写的教材在数量上少很多,《言语声片》作为少有的几部海外教材的其中一部,在国际上由1920年代一直沿用到1950年代中期,语言学界尊称老舍先生为‘现代中国向外国人教授现代汉语的鼻祖’,这套黑胶唱片教材对于研究中国对外汉语教学的历史具有里程碑意义。《言语声片》教科书第二卷现已完整地复印到1999年出版的《老舍全集》第十九卷中。”

周小兵教授已经记不得当时是怎么听说这部教材的了,闻说好像更好在中国现代文学馆能够找到这份珍贵的史料,赶紧就和陈建功馆长联络,才知道这部教材已经被列为“国家二级文物”了。他赶忙联系录音复印。后来周小兵又找到伦敦大学的汉语教师,请他们对保存在大学图书馆的该教材全部扫描复制。在伦敦,甚至连老舍先生当时居住的房子,也被政府钉上蓝牌,作为遗址保护了起来。

周小兵教授说,像搜集老舍先生《言语声片》这样的例子是可遇不可求的。他现在的工作之一就是遍寻这样宝贵的史料,并把它们留存起来,进行系统研究。由周小兵担任主任的国际汉语教材研发与培训基地于2009年开始筹建,他和他的团队搜集、分析、研究各类汉语教材。最多时几乎有百十来号人聚在一层办公楼里,通宵达旦地忙着。他们搜集来的早期对外汉语教材还有从韩国找到的《老乞大》《朴通事》,从日本找到的《官话急救篇》,从英国找到的《语言自迩集》。《老乞大》《朴通事》编于元末,流行到19世纪初期。从这些几个世纪前的早期对外汉语教材中,可以看到汉语教学发展的脉络,它们是对中国语言的字汇、语音的一种记载,同时还可从中窥见中国社会的发展和生活习惯的发展。

可以轻易地触碰到常人难以企及的珍贵史料,周小兵主任的工作听起来很让人羡慕。但有谁知道,30年前,当他决定从事对外汉语教学这份工作时,当时在中大学习汉语的留学生只有五个人!

1982年春天,作为文革后第一批参加高考的大学毕业生,周小兵在中大中文系本科毕业留校任教,分配至汉语培训中心教外国人汉语。那时来华学汉语的外国学生还非常少,但周小兵觉得:这是一份值得从事的工作。大四时他接触了一位来自加州的讲师,美国人,汉语说得非常棒,听说是赵元任先生的女儿赵如兰教的。当时周小兵就想,能把外国人的汉语教好,也是很重要的。

30年过后,周小兵已经成为世界知名的汉语语言学家和国际汉语教育专家。他关于教学语法的观点在学界有着重要影响;他对于汉语第二语言习得中的汉外对比、偏误分析和中介语发展的研究确立了该领域的研究范式。

他担任院长的中山大学国际汉语学院,现有教师43人,近千名留学生中包括600多名长期进修生、200多名本科生、40多名硕士生,还有中国硕士生100多人。中大的变化可视为全球汉语教育发展的一个缩影,这种巨变与周小兵的努力是分不开的。如今,中大国际汉语学院是华南地区规模最大的汉语教学机构,教学层次涵盖汉语进修生、本科生、汉语国际教育硕士专业学位生、对外汉语教学硕士生博士生整个系列,同时承担着海外汉语教师师资培训等项目。

周小兵主编的《对外汉语教学入门》多次获奖,并成为许多学校“汉语国际教育硕士专业学位生”和“对外汉语教学方向”硕士生的教材,以及海内外教师培训用书;还被韩国出版社购买版权出版了韩文版。他主编的《外国人学汉语语法偏误研究》获得2009年教育部人文社会科学研究优秀成果奖。

周小兵为留学生开设过多种课程,如读写、口语、听力、写作、阅读、病句分析、太极拳、现代汉语、语言学概论,深受学生欢迎。有些课程名播海外,有学生专门从国外到中大,就是为了听他的写作课。周小兵的研究是从现代汉语语法开始切入的。1983年,本科毕业不到一年,他就发表了第一篇语法研究论文。1993年,著名语言学家邢福义教授列出全国6位有良好发展前景的年轻语法研究者,其中就有周小兵。他的研究致力于运用不同的理论和方法,结合句法与篇章、语用研究,解决外国人学汉语时出现的实际问题,形成自己的特点。其代表作是1996年出版的《句法·语义·篇章》。

谈到在科研方面获得的成就,周小兵说他的秘诀只有一个——“我不喜欢空洞的东西”。

周小兵刚参加工作时,科研资源很匮乏。老师们的主要精力在于完成上课任务。至于怎么教好外国人汉语,缺乏经验,也缺乏研究意识。而在教学中,很多汉语规则解释不清楚,老师往往用“约定俗成”应付了事,其结果是给学生留下了这样的印象:“难道汉语没有语法规则吗?”这对周小兵是一个很大的刺激。他决心从解决外国人学汉语的难点出发去研究汉语语法。有了这个意识,他开始去阅读一些偏误研究。周小兵说,在上个世纪八九十年代,偏误研究还很少。著名语言学家朱德熙先生和陆俭明先生将教留学生汉语中发现的问题与语法研究联系起来,给了他很好的启发。他开始有意识地将语法研究和教学中的问题结合起来,以解决那些学起来比较难的、教起来比较难的问题。

采访间隙,周小兵教授接了一个电话,通话的时间不短,像是对家人的口气,有关切又有点严厉。挂上电话,他说是一个考生打来的,因为考试没有考好。只短短几分钟,周小兵对学生的友善一目了然。身为教师,他最看重的一点就是“对学生友好,跟学生互动”。周小兵认为,友好,不是指表面客气或一般的礼貌,而要具体体现在教学过程中。“教材是死的,老师是活的,学生也是活的。要把教材上的知识传授给学生,必须把这两个活的因素考虑清楚。要对教材、教学内容进行处理。只有这样,才能真正让学生接受你教的汉语。”这是汉语作为外语教学很重要的原则。

而要做到这一点,首先要真正了解学生,从学习者的角度考虑问题。周小兵在教学中总是考虑“学生能接受多少”、“怎么让学生真正接受”。为此他切切实实地跟学生互动,并根据互动反馈,适当调整教学,使学生真正学有进步。

上个世纪,有人质疑汉语教学的学科性。周小兵认为,汉语第二语言教学实际上是一个独立的交叉学科,语言学、教育学、心理学、传播学、跨文化交际学、社会学,都是这个学科的基础。2011年3月正式挂牌的中山大学国际汉语教材研发与培训基地,设立了理事会、专家委员会、基地办公室,分别作为基地的决策机构、咨询机构和执行机构。基地采用项目管理制,全球招标,海内外合作。

基地的成立,为中大汉语教学和科研搭建起一个良好的平台。从2009年筹建到现在三年多来,基地收集了全球汉语文化教材信息15500余册(种);初步分析了7000多册(种)教材;建成了全球首家国际汉语教材信息展示中心;建成了全球信息最多使用最便捷的网上国际汉语教材信息库;出版了汉语国际教育传播与应用的专业集刊《国际汉语》。周小兵的夙愿是将基地建成全球最大的汉语教材信息展示和研发中心。

从1977年入学到2012年,周小兵把他最辉煌的一段人生挥洒给中山大学这座校园。从他对国际汉语教育这一学科所做的贡献和他“以学习者为本”的独特教学理念,可以管窥中大汉语国际教育的发展历程和中国30年来国际汉语教育的发展脉搏。周小兵之于中山大学,也是可遇不可求的。

(本报记者 红 娟)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制