“做了这些年出版,我发现就算你做出了再成功的畅销书,也没办法保证你的第二本书也畅销。而破解图书品牌终结的办法之一,就是图书的媒体化。

我们目前最大的竞争对手,已经不只是其他图书公司和出版业者,而是平板等新的阅读、娱乐方式,因此只有品牌化,只有牢牢握住忠诚的消费群体。拥有这个群体的关注度,你可以赚产品的钱,也可以赚媒体的钱。”

11月初,安妮宝贝主编的《大方》宣布停刊。一本文艺读物的远去固然让人唏嘘,但回头看看近年来的杂志书热潮——《最小说》的成功与争议,《独唱团》的大卖与告别,纷纷扰扰之下,众多写手“华丽转身”成为“主编”。甚至就在《大方》夭折之后,春树主编的《缪斯超市》诞生,南派三叔的第二本杂志书《漫绘shock》上市,杂志书依然“热”得一塌糊涂。杂志书暧昧的身份依然在引发着一场又一场的争论,它是否要背负“以书代刊”的罪名?为什么这么多作家、写手钟情于杂志书?杂志书给中国出版业带来了什么新的启示?

身份的尴尬

“我们已经没有杂志书,全部是期刊了,”安波舜,长江文艺出版社北京图书中心文学主编,出版策划人,在接受记者采访时显得非常谨慎,他说:“杂志书的定位比较尴尬,不能长远,弄一阵子上面就停了。”

“尴尬”的杂志书,其风潮引领者就是长江文艺出版社的《最小说》,这本郭敬明主编的杂志书诞生于2006年。但安波舜强调,《最小说》早已成为期刊,而长江文艺出版社也不再提“杂志书”这个概念,这恰恰说明了杂志书的定位尴尬:到底是书还是刊?

有人说杂志书的概念起源于日本的“Mook”,即将杂志和书合二为一,拥有两种读物的特点。但《大方》编辑团队成员,出版人和学者止庵说:“金性尧在40年代所说的‘介乎书籍与杂志之间的丛刊’似乎更加符合我们的定位,我们并不是杂志,也从来没有想要把《大方》变成杂志。”止庵认为,杂志有四个基本性质,“第一是可以经营广告,而图书是不可以经营广告的;第二,杂志由邮局发行,书由书店等零售商发行;第三,杂志定期出版,书则是不定期出版。第四,杂志的价格是固定的,篇幅也是固定的,书则不是。由于后两个特点,杂志是可以征订的,而图书则全部依靠零售收入。图书与杂志的根本区别在发行渠道和经营方式上,而不在于编辑和内容上。因此,《大方》其实是丛书,是书不是刊。”止庵还表示,《大方》固然死去,他们也无意让其以任何形式再见天日,但,“如果《大方》的死能让有关部门认识、了解、有效地管理杂志书这样的新事物,那么它也死得其所。”

无论出版人自己给杂志书的定位如何,不可否认的是,“以书代刊”的指责之声不绝于耳,很多杂志书在封面上标注期号、大张旗鼓宣布“创刊”的行为也不得不让人疑惑——或许其自己都并不了解书与杂志在法规上的明确区分。耐人寻味的是,在新闻出版总署对于杂志书的政策尚未明朗之时,市场上仍充斥着各种各样的杂志书,对此,安波舜说:“我们的理解是,没有刊号时,杂志书可以用书号替代一段时间,这段时间是给你申请刊号的时间,发行的是实验本。但是时间长了不行,一般是一年或者三期。当然,这也仅仅是我们自己的理解,现在并没有成文的规定出来。”

既然政策方面有风险,为什么大家还对杂志书趋之若鹜呢?

作家的梦想?

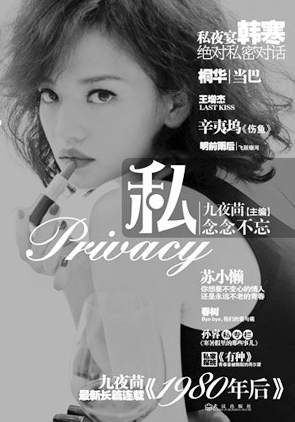

九夜茴主编的杂志书《私》,创意来自于日本的私小说,“表达作者个人的情绪和真实感受,以‘我’为叙述的主体”。她说,将这个概念引入中国后,她也做了一些改良,让私小说并不再是纯文学,“不再纠结于个人情绪的宣泄和叙述,而偏重故事性为主。当然,所有的故事都是由真人真事改编而成的,我们只是把它文学化了,因为我相信每个人的人生都是一部私小说,即使是最平凡的人也有很多故事可以讲。”

谈到为什么要办一本杂志书,九夜茴说:“我觉得每一个走文学路的人都会有做一本杂志书的梦想,因为它和独立写作的感觉不同,它是一个平台。不仅仅是我的平台,也是很多作者的平台,这些作者中有新作者,也有我们熟悉的作家不同一面的展现。比如,给我供稿的辛夷坞、桐华等人,她们很少有短篇作品出现在大家面前。”前一阵,桐华与九夜茴聊天,说起刊登在《私》中的文章,告诉她这是自己人生中第二个短篇小说——她几乎从来不写短篇。

九夜茴的团队有七八个人,每一本《私》的制作周期为两个月左右,谈起主编杂志书的体会,她说:“长篇小说是个人创作,源于自己的经验和体会,但做一本杂志书则是一个团队的工作。作为主编,我像是一部电影的导演,负责协调各方,同时要去寻找最符合角色要求的演员——也就是最适合的作者和稿件,这些工作都会不断为杂志书加分。总体来说,呈现在大家面前的《私》既是承载个人梦想的平台,又是集体智慧的结晶。”同时,九夜茴也感到做杂志书的主编和做普通杂志的主编有太多不同,“普通杂志的主编完全是在幕后工作,而杂志书的主编既要做幕后工作也要做台前的宣传工作,有时甚至像是个代言人”。

作为《私》的主编,九夜茴当然也要对资本负责,“我会找有号召力的作者,但我同样也要求他们的文字符合《私》的特点。说实话,做这本杂志书我没有什么功利心,非常单纯,就是希望把动人的故事呈现给大家。”

如同九夜茴的《私》一样,目前市场上的大多数杂志书都有着很强烈的个人风格,有些甚至给人“狠狠实现自己理想”的感觉,充满了激情,这种个性与激情固然有人买账,媒体上也充斥着杂志书动辄几十万销量的报道,但看似畅销的杂志书,究竟给出版社带来了什么呢?

按照《私》的出版人,聚石文华总经理甄煜飞的话说,“杂志书是微利,如果只看成本售价和盈利,可以说杂志书没有任何商业价值”。但出版商们仍然纷纷上马杂志书,看重的绝不仅仅是这份薄利而已。

解决图书品牌终结?

安波舜向记者表示,杂志书并不赚钱,以已经成为杂志的《最小说》为例,“定价是12块钱,不但很厚,而且还有增刊,发行量很大,接近40万,但是印得越多成本越高,一本杂志才赚几毛钱,如果把编辑和经营管理费减去,根本就不赚钱,只能说是维持在微利状况。”

但是,在安波舜看来,《最小说》是成功的,原因在于其目标市场从一开始就非常明确,“针对的就是初高中学生和一部分大学生。成年人走入社会了,要看文学可以上网,可以去看电子杂志,但是孩子们不是,孩子们上网主要靠手机,所以杂志还是有一定市场的。我们做的就是一本让孩子放在书包里带着去上学的杂志。”孩子们在学校里接触网络不方便,这一点在短期内不会改变,因此安波舜认为这个市场会长久,而更加重要的是,青春期的孩子们需要身份认同,“每一代人都要自己的身份认同,有些人穿耳洞、纹身,其实是一种表达。成年人买杂志是自己看,而有的时候,孩子们买杂志是给别人看”。

当《最小说》成为孩子们的一种身份标识,为出版社带来的就绝不仅仅是发行收入了。安波舜说:“有了这个杂志,大量的年轻作者就可以在这里亮相,然后就会发行单行本图书。”《最小说》中推出的作者,单行本销量几十万的比比皆是,如果是郭敬明的新书,销量上百万更不算新闻,“这跟我们的杂志大有关系。杂志其实是推动图书出版的,是一个培养和推出新作者的窗口和平台。”

对于甄煜飞来说,进入杂志书市场的原因是原创文学市场的生态恶化,“现在写作门槛太低,图书公司又多,导致作品良莠不齐的状况很严重。基于这些因素,近几年我们推出新作者的难度加大,再加上电子阅读平台的出现,导致大量原创文学读者流失。”在这种情况下,聚石文华选择了杂志书,“首先,杂志书的定价很低,对于我们的目标读者群来说,消费起来是没有负担的。其次,杂志书的主编和主打作者对读者是有吸引力的,像《私》的主编九夜茴,作者韩寒、桐华等都是国内的一线作家,通过杂志书可以把他们的读者汇聚到一起,通过刊登他们风格强烈的作品,逐步积累人气,达到品牌不断加强的效果。”另外,杂志书还有着更加独特的优势,甄煜飞表示:“因为杂志书和读者的互动性强,面向准确的目标读者群,因此读者在阅读杂志书的时候有一种强烈的带入感和归属感,里面会讲他们的故事,甚至会发表他们自己的作品。这些都很有利于吸引和维护一个读者群。”甄煜飞并不讳言,“我们是用杂志书替我们开辟市场,这是一种很有效的营销手段。”

在市场竞争激烈,阅读格局面临巨变的时刻,每个作者和出版公司都想做出自己的品牌,在安波舜和甄煜飞眼中,杂志书正是构建品牌的最好方式。

为什么出版界在品牌塑造的问题上,向杂志书这一方式寻找答案?磨铁旗下文治Lab创始人,杂志书《知日》主编苏静认为,要从畅销书说起:“做了这些年出版,我发现就算你做出了再成功的畅销书,也没办法保证你的第二本书也畅销,这就是‘第二部’作品综合症。”

乔布斯当年投资的Pixar动画公司,连年亏损后,终于迎来石破天惊的《玩具总动员》,一举创出票房奇迹,但如何发现和再创造像《玩具总动员》一样畅销的下一部电影,没有人知道答案。苏静说:“这种情况会深深困扰我这种做产品出身的人。如果要持续畅销,你当然可以做升级换代,就像凯美瑞一样,一代一代升级。放到图书行业来讲,就是《明朝那些事儿》从一出到九,但是再往后走,你会发现即使是《明朝那些事儿》也总要有个终结。”

苏静认为,解决图书品牌终结的办法之一,就是图书的媒体化。

图书媒体化?

“图书行业面临变局,”苏静表示,实体书店在今年已经出现了拐点,“往年我们看到卓越、当当和实体店的销售额都在增长,如果我们加大在实体店的推广力度,也会取得不错的成绩,但是今年没有用——无论是增加投入,还是再给渠道政策,我们的产品在实体店的销售增速就是减缓,这说明大环境变了,拐点已经到来。”面临巨变,磨铁应该怎么做呢?苏静认为,磨铁当然还是可以去吃别人的份额,还是可以做大,但也可以通过一些别的途径来稳住自己的营收。

在苏静看来,《知日》也许就意味着一种新的可能。这本杂志书将日本的创意、设计、动漫、时尚等碎片化的信息集中起来,销量为3万册。苏静说:“算上稿费、设计费等内容成本,再加上印刷和发行费用,当然还要保证我们拿到的是质量较高的稿件,卖到3万册可以盈亏平衡。”3万册的销量在每年推出上千本新书的磨铁实在不起眼,但苏静认为,《知日》承载的绝不是“畅销”的使命。

“《知日》的目标,绝不是将销量从3万做到30万,而是走多媒体的路径。我希望《知日》带给磨铁一种新的思维,一种图书媒体化的可能。放眼新闻出版界,凤凰、《财经》都在做全媒体——电视媒体在做纸质出版物,杂志在做移动互联平台。磨铁是一个靠发行收入起家的公司,但是做大之后可不可以容纳更多的业态呢?”苏静说,《知日》虽然目前依靠发行收入,但未来还有太多可能,“如果没有广告收入和发行收入的这堵‘墙’,整个市场其实就是连续的。但是既然有这堵墙,《知日》也许会转刊,也许会给磨铁带来广告收入。”不过,在苏静眼中,这些可能性都建立在品牌的基础之上,“磨铁目前的竞争对手已经不只是博集天卷等图书公司和出版业者,而是平板等新的阅读、娱乐方式,因此只有品牌化,只有牢牢握住忠诚的消费群体,才能制胜。”

苏静认为,中国是日本的第一大贸易伙伴,日商在中国市场的广告需求是巨大的,而《知日》如果转刊,那么作为一个专门指向目标群体、建立了良好品牌声誉的媒体渠道,其未来的广告收入前景是巨大的。“当然,现在杂志的日子也不好过,很多老牌期刊的发行量都在萎缩。而《知日》最核心的价值是在对日本感兴趣、想了解日本的人群中拥有了影响力和号召力,那么在这样一个媒体社区化、电商媒体化的今天,其可能性是多种多样的。”苏静说,转刊需要刊号,需要成立广告团队,这不是关键问题;如果未来想用知日品牌转成电商,也没什么不可以,技术问题也不是关键。“关键就是杂志书培养起来的用户群,一个有消费力的群体,拥有这个群体的关注度,你可以赚产品的钱,也可以赚媒体的钱。”

(本报记者 宋 平)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制