我对高莽先生景仰已久。1992年,为写俄罗斯女诗人阿赫玛托娃,我冒昧给先生写信,求赐一部关于阿氏作品的译著,他很快就让人捎来。1999年,在北大举行的纪念普希金诞辰200周年大会上,我初次见到这位俄苏文学界的名人。短暂的接触,感觉这位著名学者非常平易近人。从此,高莽先生每出一书我必要一本。后来不等我要他便主动赠我,或邮寄,或让他女儿晓岚来津办事时顺便送来。高莽先生是位多产作家,因此我非常幸运能得到他的许多著作。对他的每一部作品,我都认真研读,收获很大,往往写下读后感,他总给予鼓励并表示感谢。

每逢新年,我都给高莽先生寄贺年片,送上祝福。他收到后必然立即回赠。从2004年起,他自制的贺年片令人叹为观止:将自己画作中的“普希金系列”作品印在明信片背面,在画下方是普希金的诗句……我一看见就惊喜万分,觉得这才是独一无二、富于个性的贺年片!我将这些宝贵的“普希金系列”贺年片陈列在书柜上,作为一组装饰画。

得到高先生赐书,高先生为师,是我人生的一大幸事。

俄罗斯文化情结

高莽先生出生在哈尔滨。因那里侨居着许多白俄,整座城市的生活习俗、文化内涵都富有浓郁的俄罗斯情调。他就读于十年制教会学校,语文课讲的是俄罗斯19世纪文学作品。从孩提时代,他就熟悉普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基。他爱上俄罗斯文学艺术,并结下不解情缘。

17岁那年,高莽翻译了屠格涅夫的一首散文诗,投往哈尔滨的《大北新报》。不久译作发表,他高兴得跳了起来。这篇处女作掀开他翻译生涯的序幕。

抗日战争胜利,哈尔滨成立中苏友好协会,高莽进入中苏友协从事翻译和编辑工作。1946年哈尔滨解放后,他读到根据奥斯特洛夫斯基的小说《钢铁是怎样炼成的》改编的俄文剧本《保尔·柯察金》。他那颗年轻的心立即为之震撼。

在激情燃烧的岁月,每个年轻人都在寻找自己的方向。这本书似乎告诉高莽一种新的生活。1947年,他把剧本译出,哈尔滨教师联合会文工团转年便将它搬上了舞台。演出效果惊人,场场爆满,成为当时哈尔滨文化生活中的一件大事。这让22岁的高莽十分振奋。

1950年,中国青年艺术剧院在北京上演《保尔·柯察金》,用的正是高莽翻译的版本,由刚刚留苏归来的孙维世执导,大名鼎鼎的金山、张瑞芳扮演男女主角。接着,全国许多大城市都演出这个剧目,主人公保尔成为青年们心中最崇高的偶像。这一盛况再次鼓舞了高莽,他从此走上了俄罗斯文学翻译的道路。

邂逅中国舞台首位冬妮娅

有趣的是,翻译《保尔·柯察金》不仅决定了高莽的一生事业,而且促成了他的美满婚姻。

当这个剧在哈尔滨首次排演时,扮演剧中女主角冬妮娅的演员孙杰是位活泼开朗的女教师。她感到自己对苏联的情况、当地的风土人情和生活习俗都不了解。为了演好这一角色,她到哈尔滨中苏友好协会求教。恰巧那天友协办公室里没人,便由高莽来接待。他把自己对苏联所了解的一切,尽可能详细地向来访者讲述。孙杰临走时,他将一尊自己珍藏的列宁石膏像送给了她。

高莽就这样同中国舞台上的第一位冬妮娅相识了。

哈尔滨中苏友好协会每周举办舞会,孙杰常来参加,她和高莽见面的机会更多了。一次跳舞时,孙杰问高莽:“你是团员吗?”

“不是。”高莽回答后感觉她似乎有点瞧不起自己。

中苏友好协会为《保尔·柯察金》演出成功举行了一个庆功会。由一位既是友协的领导人,又是文工团的领导人主持这次庆功会,他将全体人员逐一作了介绍。轮到高莽时,那位领导指着他说:“这个剧本就是小四翻译的!”

“小四”是高莽的小名,同事们平常都这样亲昵地称呼他。

孙杰听到这句话,眼睛顿时放出光彩——直到此刻她才知道,这个毛头小伙子竟是那部大剧本的译者!

他俩由相识到相知到相爱,最后有情人终成眷属。他们的爱情故事成了圈内的一段佳话。

孙杰与高莽先后从哈尔滨调到北京,高莽进入中苏友好协会总会工作。1956年,奥斯特洛夫斯基的夫人赖莎访华,高莽给她担任翻译。当赖莎得知他和孙杰因《保尔·柯察金》而结缘时,兴奋地说:“一定要把你的太太带来让我看看……”那年除夕夜,高莽和孙杰同去看望她,她拉着他俩的手,端详良久,开玩笑说:“记住,我可是你们俩的媒婆!”

30年后,1987年高莽访苏,专程到奥斯特洛夫斯基纪念馆拜见自己的“媒人”,并为已经白发苍苍的赖莎画了一幅速写。她在画像上的签名仍然自称“‘媒婆’奥斯特洛夫斯卡娅”。

笔名的故事

谁也不会料到,如今在我国文学翻译界其名如雷贯耳的高莽,最初并不愿意搞翻译。因为他在日寇占领的东北长大,看到奴相十足的翻译官,十分厌恶。他觉得翻译是替统治者做事。当时他用过许多笔名,大约有七八个之多,其中一个叫“何焉”,他在反问自己:“我不喜欢做翻译,为什么还在做?”

新中国成立前夕,俄苏文学研究的资深专家戈宝权先生准备到苏联去接收国民党大使馆时,路过哈尔滨。他看到当地的报纸上刊登有不少研究俄苏文学的文章和俄苏文学作品的译作,便想同这些作者见见面,开个座谈会。他列出了一张名单,上面有一长串人名。可是到会的只有高莽一个人,戈宝权奇怪为什么其他人都不来?高莽便问还有哪些人?戈宝权拿出名单给他看。他一看就傻眼了,原来名单上所有的名字都是他的笔名。他怯怯地告诉戈宝权先生:“这些都是我一个人。”

高莽以为座谈会该开不成了,而戈宝权先生还是非常认真地同他一个人开了“座谈会”,并且在“会”上给高莽解决了一个很大的问题。他向戈先生谈了自己不喜欢搞翻译的想法。戈宝权先生说,那要看是给谁做翻译,翻译的是什么作品。高莽听了这句话一下子便豁然开朗,坚定了在翻译道路上继续走下去的决心。他要为人民做翻译,所以起了一个新笔名——“乌兰汗”,这是蒙古语,意为“红色的人”。

“乌兰汗”的译作从此源源不断。一时间,“乌兰汗”的名气甚至超过了“高莽”。

用三种方式诠释俄罗斯文化

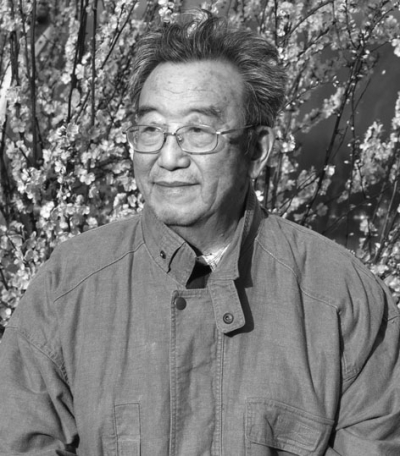

20世纪50年代,是中苏两国人民交往最热烈最繁荣的时期,那时高莽在中苏友好协会总会工作。中苏关系破裂后的1962年,他调入《世界文学》杂志编辑部,从一般编辑到担任主编,1989年离休。六十多年来,他已成为国内俄苏文学艺术研究领域卓有成就的专家,主攻方向是文学,同时又从事绘画。

在中苏友协工作期间,高莽经常随团出访苏联,有机会广泛接触众多杰出的现当代俄苏文学艺术家,并同他们当中许多人建立了亲密友谊。这些名家的人品促使高莽拿起画笔,为他们画下不少速写与肖像。他不仅要画出每个人的独特形象,而且想揭示其复杂的内心世界。

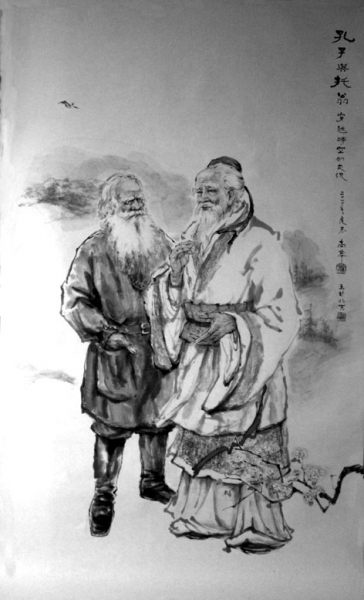

高莽得天独厚,可以运用三种方式———翻译、写作和绘画来诠释他所热爱的俄罗斯文化,来抒发自己心中浓郁的俄罗斯情怀。他认为三者是相通的:“绘画需要文化的底蕴作为基础,而有时,我觉得文字不能穷尽的,我就用图画来说;有时我觉得图画不能穷尽的,我就用文字来说话。”

他进一步阐述道:“我爱绘画,因为文学和文学翻译不能表达尽我的形象思维,我想用画笔补充没有用文字说尽的话。我又不想单纯地从事绘画,因为如果没有深厚的文化积淀,只追求绘画技巧出新,又非我所喜好。我从事文学,同时又从事绘画,它们之间有一定的互补作用。没有文学的功底,说不出我要说的内容,没有绘画技巧,也表达不出要表达的内涵。”

无论作为翻译家、作家,还是画家,高莽都是出色的。

温馨的“老虎洞”

高莽属虎,妻子与他同龄,也属虎。走进他们家的客厅,只见柜子上摆满了各式各样的工艺品老虎,有布老虎、泥老虎、玻璃老虎、纸老虎……墙上挂着华君武的《双虎图》,书柜里还有杨绛书写的“虎”字。

他们家处处有“虎”,难怪人们称它是个“老虎洞”。的确,这是一个充满温馨、充满爱意的“老虎洞”。

高莽与孙杰是一对恩爱夫妻。高莽早年画油画,但到了后来,孙杰一闻到油画颜料的气味便会过敏。为了妻子的安康,他毅然放弃油画,改画水墨画。为了心爱的人,他觉得无论做出什么牺牲都是一百个值得的。

孙杰也十分支持丈夫的事业。她是他的左膀右臂,生活上无微不至地照顾他,工作上全心全意地支持他,帮他誊稿,作他的第一读者兼“审查官”——边阅读边提出自己的看法。高莽非常重视她的意见,总要根据她的见解对稿子进行一番认真修改。

“文革”中,高莽下放到干校劳动。在那段令人迷茫的岁月里,作画成了他的最大精神享受。劳动之余,他开始画组画《马克思、恩格斯的战斗生平》。他总是把马克思夫人燕妮的衣裙画成藕荷色,为什么呢?原来孙杰最喜欢藕荷色,因而高莽也爱上了这种美妙颜色。

改革开放,迎来文化复兴的春天,高莽夫妇又在各自的岗位上努力工作。他们事业有成,精神焕发,物质生活也得到极大提高,“老虎洞”的日子越过越甜美。

最幸福时刻是给妻子点眼药

然而,天有不测风云,在1996年那个不堪回首的夏日,孙杰突然患了青光眼,多次住进医院进行手术治疗。高莽每次都陪伴在旁,精心护理。他专门设计了一张“用药表”,以免发生差错,并认真书写“病情日记”,供医生参考。但不幸的是几次手术都没能挽救病人的视力。最初一眼失明,后来两只眼睛都失明了。这场突如其来的灾祸,顿时使原本十分幸福的家庭笼罩上浓重的阴影。

俄罗斯文学的核心是拷问人的灵魂,它已渗入到高莽的生命和血液里,学会应如何面对突然降临的灾难。奥斯特洛夫斯基双目失明,仍为人类解放事业而奋斗。他的夫人温柔地在病床前守护着他。一想到这些,高莽心中立即涌起一股热爱生活的暖流。于是这位高大的东北汉子便以奥斯特洛夫斯基夫妇为榜样,也温柔地守护着亲爱的妻子。

其实高莽本人的身体并不好。他曾预言自己只能活到50岁,并同妻子女儿戏言,除了妇科病之外,他什么病都得过。而如今面对盲妻,他觉得自己在家中应当尽到做丈夫的责任。他说:“一个本来拥有光明的人突然失去了一切——我能理解那种痛苦。我一天天地老了,她看不见我衰老的过程。我却能一天天看着她的变化,她头发白了,脸上长斑了……”

高莽尽最大努力减轻妻子的痛苦,每天按时给她点五六次眼药水,以减低眼压,这样她的眼睛会舒服一些,他心里就感到欣慰。因此他说:“生活中最幸福的时刻,就是给她点眼药水!”

华君武听说后十分感动,便画下那幅妙趣横生的《双虎图》。画面上两只虎,一只捂着眼睛,另一只拿着个药瓶。题词是:“不是害羞,是点眼药的恩爱。”

过去孙杰是高莽的第一读者,如今是第一“听众”,而且仍是“审查官”。他同以往一样,依旧将自己的新作初稿念给她听,凡是她不满意之处,都要进行一番认真考虑和修改。

风和日丽时,高莽便搀着盲妻下楼到户外散步,用他的话来说是“让她沾点地气”。他尽量减少外出,推掉很多活动和会议,即便去邮局也快去快回,因为妻子离不开他。“以前是她照顾我,现在我来照顾她。”“她不能没有我,我现在的最大心愿是死在她后面,哪怕就一天,就一个小时,就一分钟呢!”说到这里他很动情,甚至有点哽咽。

硕果累累

在妻子失明的十多年里,在十分艰难的处境下,高莽创作上取得了丰硕成果。凭着对俄罗斯文学艺术深厚的爱,如今他已登上事业的巅峰。除几百万字的译著外,他出版了多部很有分量的散文、随笔和传记作品,另外还有画册。

《俄罗斯大师故居》以优美文字及珍贵图片讲述了普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰和契诃夫6位大文豪的生平创作及其故居的故事,读这本书犹如做一次朝圣。

《俄罗斯美术随笔》用散文笔法勾勒出近现代和当代俄苏美术的发展历程,故有人称:“不是专业的美术史,却更具可读性。”

《白银时代》讲述俄国“白银时代”后期8位代表人物——勃洛克、古米廖夫、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃、马雅可夫斯基和叶赛宁。身心长期饱受折磨,作品遭禁锢数十载,或身陷囹圄,或迫害致死,甚至肉体被无情毁灭……这就是他们非同寻常的命运。尽管如此,这些走在世界文学前列的大师,凭着对民主、自由的渴望与追求,以及驾驭艺术的深厚功力,依然将自己的灵与肉,铸就了苏联时期俄罗斯文学的辉煌。

完成这部著作后,高莽感叹道:“他们一生多次遭到文艺界极左思潮的批判,这是一个新的社会主义国家的历史教训,如果在建设新中国时,我们能从中吸取一些感悟,也许我们的文艺发展会少走一些弯路,少出现一些悲惨的事件。”

50年代,高莽初次走进莫斯科新圣母公墓,立即被墓地中庄严肃穆的气氛,以及一座座个性突出的墓碑所震撼。他意识到,俄罗斯墓园是一种特殊的文化,是集历史、人物、文学、雕塑、建筑于一体的结晶。墓园文化使他痴迷。情之所至,他开始了一个崭新的研究领域——俄罗斯墓园文化。几十年来,他走遍俄罗斯十多处墓地。2000年推出《灵魂的归宿——俄罗斯墓园文化》,作品问世后好评如潮。但追求精益求精的高莽对此并不满足。于是,在《灵魂的归宿》基础上又进行一番大补大改的《墓碑·天堂》诞生了。作者以飞扬的文采和诗人的情怀,逐一讲述墓碑下的人物,并配上亲手绘制的速写、肖像以及珍贵照片,勾勒出一位位登上人类精神巅峰的大师的诸多鲜为人知、甚至惊心动魄的故事。这部作品可称“俄罗斯文学艺术家小百科”。

轰动莫斯科的画展

作为画家,高莽多次举行画展。其中最重要的一次是2007年俄罗斯“中国年”期间,他应邀选送自己创作的40幅俄苏著名作家画像到莫斯科参展。俄罗斯观众纷纷盛赞这些肖像“逼真”,“传神”,“个性鲜明”。他们对水墨宣纸画怀有极大兴趣,特别是没想到一个中国人能够如此深刻地表现出一系列俄苏作家的思想、感情和心理状态。

《真理报》对高莽及其作品作了如下评价:“画家本人属罕见之才。按其才能的多面与灿烂,他同文艺复兴时代的伟大人物一脉相传。他是作家,也是诗人,是文学翻译家还是画家,而且他在各个方面都取得了非常显著的成就。他对俄罗斯和俄罗斯文化独具钟情。他称自己一生对俄罗斯文化界人士怀有非同寻常的炽热感情。”“如今高莽已经81岁高龄,而他对俄罗斯文学始终忠贞不渝。至于他创作的俄苏作家肖像,凡有幸观赏过的人都赞不绝口。以中国的特殊技法,用毛笔在宣纸上描绘的人像,具有鲜明的民族特色,同时又蕴藏着深刻的思想内涵,揭示了俄罗斯文学大师们的精神世界。”

不工作就没法活

在丰硕成果面前,高莽特别要感激妻子在失明的痛苦状态下对自己的体贴与鼓励。她陷入黑暗世界后书写了4个大字——“珍惜光明”。他将这4个字珍藏在书柜上,用以激励自己。

回眸往事,高莽说自己一生都是在所热爱的俄罗斯文学艺术中度过的。无论他的事业还是爱情,都同俄罗斯文化有着紧密的、千丝万缕的联系,甚至面对突然降临的灾难,也受到俄罗斯文化精神的鼓舞。

高莽先生80岁时,家人劝他多休息,少写文章、少作画,当时他满口答应了。可是在这几年里,他一点也没少工作。据女儿晓岚说,前些日子,她突然发现老爸请著名篆刻家曹宪先生为他刻了一方印,上面是“八十五岁之后”,显然创作激情仍荡漾在他胸中。晓岚立刻想起老爸说过的一句话:“我这样的人就是贱骨头,不干活儿就活不下去。”

如今已到耄耋之年的高莽先生依旧勤奋耕耘。近日推出了一部《俄苏广场文化谈片》,这是他继研究俄罗斯墓地文化之后又一研究项目。另外,他受托翻译的乌克兰当代著名女诗人斯吉尔达的诗集《四季旋律》也即将问世。

高莽先生想做的事情还有很多很多。他说,只要健康允许,就不会放下手中的笔:“每个人有自己安度晚年的方式。我选择的是写作、绘画和翻译。我在工作中才能感觉自己的生活有乐趣,有意义。”

相信高莽先生一定还会不断地给读者带来种种惊喜。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制