自古以来儒家注经,大抵不离两种态度。一种是“疏不破注”,像汉儒的严守家法师法,唐人的十三经注疏,往往都是这种路数;一种是“六经注我”,陆九渊如是说,反映的自然是宋儒的做派。演至晚清近代,西学东渐,学者又往往依哲学的路子来解释儒家经典,最典型的当属近代的“新儒家”。在当代,儒家经典经历了被打倒、再复苏的坎坷命运之后,已经彻底地向普罗大众敞开,换言之,一个人不论受过何种程度的教育,只要心向往之,皆可以阅读并解释儒家经典。这就向我们提出一个问题:当代人究竟为何要阅读经典?我们身处的这个时代,为什么又需要阅读经典呢?

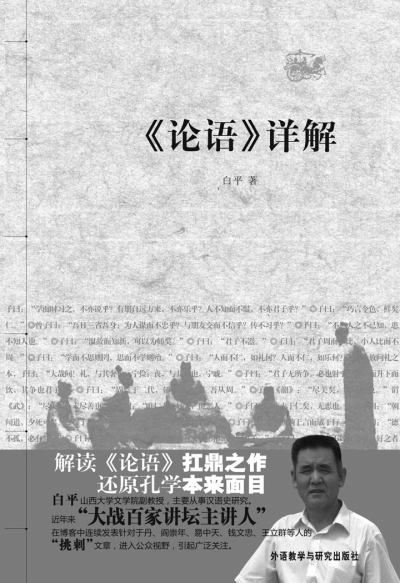

近日读到白平先生所著的《<论语>详解》一书,又勾起自己脑海中的这个问题。《论语》,这是部连学龄前儿童都能背诵其中一两句的儒家经典。但凡国人无不知晓“学而时习之不亦乐乎”的句子。但是,这却并不意味着当代是儒家的黄金时代,更不意味着现代社会是儒家心目中的理想社会。当任何人都可以按照自己的意图来随意解读经典,连任何一本前人的著作都不去翻阅参考的时候,此时的经典,已经堪称沦落了。所以,当白氏在前言中提到自己泛览百家,反求诸己,方才撰成此书之时,不由地令人生出一种尊敬。作者尊重古人,读者自然会尊重作者。而在我看来,一代有一代之学术,端在一代有一代之问题,这才是当代人阅读经典的鹄的所在。那么当代的问题何在?古今之间有许多不同,但最为深刻的那道鸿沟是,古典时代的终极目的是从个体到社会的德性塑造,而现代社会的至高追求在于从个体到社会的合法性构建。正如白氏在本书开篇即旗帜鲜明地立意说:“美德是人生斗争的一种武器。”这一观点在把儒家经典解释为一种庸俗的人生智慧的时代,显得既朴拙又坚实。职是之故,在当代阅读古典、解读经典的意义正在于德性的追求。一言以蔽之,经典阅读本身就是一种德性。

还是以《论语》为例吧。从先秦到近代,《论语》几经命运变化,却万变不离其宗,正是体现了这一点。在先秦时代,以《诗》《书》《礼》等“先王政典”(章学诚语)为基础形成了最初形态的儒家,但《论语》仅仅是孔子及孔门弟子的语录合集,由孔门弟子甚至再传弟子辑录,所以地位远远不及“五经”。而儒家本身也不如法家纵横家那么受到诸侯君主的追捧,更不必说《论语》了。

到了汉代,从汉武帝“罢百尊儒”,演至汉昭帝、汉宣帝时代,儒家几乎实现了对汉代政权的儒家改造。此时的“五经”地位显赫,犹如帝国之宪法,翻阅两汉史书,无论帝王之诏令还是大臣之奏议,每每以引用儒家经典为依据来干涉政治现实。《汉书》和《后汉书》中引用的儒家经典,以《诗经》和《论语》最多。此时的《论语》地位显著上升,成为汉代儒家希望以儒家经典来改造皇权、改造帝国政治的重要依据。在汉儒看来,一个社会只有从帝王到公卿大夫的政治生活被改造的有德性,那么道德风行草偃,普罗大众也当然能成为有美德的人。但是,此时的《论语》地位仍然不如五经,清人皮锡瑞概括说:“以《禹贡》治河,以《洪范》察变,以《春秋》决狱,以三百五篇当谏书”,《论语》作为语录,还是稍显逊色。再变以至宋代,汉唐的政治儒学逐渐走向心性儒学,作为记录孔子言行的《论语》一跃成为“四书”之一,汉儒最为重视的“五经”地位反而下降。这是因为,从魏晋到宋代,佛教和玄学大行于天下,对读书人乃至凡夫俗子的心灵都起到了慰藉与升华的作用。儒家为了回应佛教的冲击,也必须重视个体心性的开掘,时代的问题变了,儒家经典的阅读方式也随之一变。于是按照朱熹的说法,“先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以定其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处”。此时,儒家更期盼《论语》等儒家经典首先塑造个体的德性,继而由个体而全体,形成一个有德性的社会。这与汉儒的设计恰恰相反,但阅读经典的目的都是德性的塑造。《论语》的地位也臻于极致。

到了近现代,《论语》更多的被人当做一种“哲学”,从此走下圣坛,连美国老头子赫伯特·格莱芬特都写过一本著名的书《孔子:即凡而圣》。在很多现代人眼中,《论语》已经不是高高在上的经典,而是常备枕边以资借鉴的道德箴言。从古至今,《论语》命运的变化至少告诉我们两点,一是不同的时代,要求对经典有不同的解读方式。从敦煌出土的东汉郑玄的《论语》注残本,到唐人整理的何晏注、邢昺疏的《论语注疏》;从流布海内的朱熹的《四书章句集注》,到清人刘宝楠的集大成之作《论语正义》;从近代康有为《论语注》的政治解读,到现代人钱穆《论语新解》的史学探微,不同的解读都针对不同的时代问题;二是无论怎样解读,万变不离其宗,仍然要回到儒家最根本的问题上:德性。从古至今,不论中外,终极的指向仍然是德性。所以,那些任意解读、媚俗大众,甚至通过传媒炒作,有意无意的将经典变为麻痹人们神经的心灵鸡汤的方式,当然是反德性的。

白先生的《<论语>详解》,既没有抛开历史上诸多《论语》注释家的学术遗产,也没有离开《论语》以德性培育人性、塑造社会良心的追求。在当下国学过热、人人皆可言尧舜的今天,此书颇值一读,因为经典阅读本身即是德性,有道是“旧学商量加邃密,新知涵养转深沉”也。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇