杜威到中国的第5天,五四运动爆发了……杜威夫妇原来打算过了夏天就回美国,但他对中国社会发生的事情非常关注,特别是五四运动激起了他浓厚兴趣,他想留在中国看一个究竟。

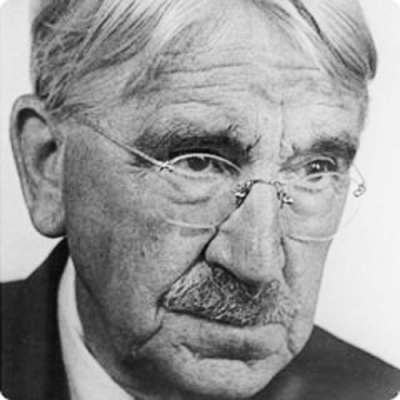

美国著名的实用主义哲学家、教育家约翰·杜威(1859—1952),是20世纪世界上最重要的教育家之一,也是对中国现代政治、社会、教育、文化等领域影响最为广泛而深远的西方思想家之一,在中西方文化交流史上,杜威堪称是一位极其特殊的人物。他在20世纪初这一中国历史上新旧力量冲突最为激烈、社会矛盾和斗争最为复杂的时期来到中国,见证并影响了中华大地剧烈的文化和社会转型,并与中国结下了不解之缘。

2010年年底,1000多万字、38卷本的《杜威全集》中文版早期5卷由华东师范大学出版社出版,中华读书报也以“杜威归来”为题予以介绍。国内知识界对杜威长久的兴趣,部分原因是因为杜威对中国的感情尤其是他在中国居住了两年以上,笔者特爬梳史料,试图还原近一个世纪前约翰·杜威的中国之旅。

踏上中国国土

1919年初,杜威和他的夫人爱丽丝·奇普曼赴东方旅行。这原本是一次纯粹消遣的旅游,可当他们从旧金山准备启程时,东京帝国大学致电杜威,邀请他到日本作讲学,他欣然答应。后来,他又接受日本其他学术团体的邀请,在日本访问期间又增加了很多场次讲演。

而杜威到日本讲学时,其实一开始并没把中国列在他远东之行的计划内,但在日本,他接到北京大学胡适教授的邀请信。恰巧当时北京大学的陶孟和和南京高等师范学校校长郭秉文等正欲赴欧洲考察教育,途经日本,他们登门拜访杜威夫妇,并以江苏省教育会、北大等5个学术教育团体的名义,向杜威发出正式邀请,希望他顺道来华讲学,帮助中国建设“新教育”。杜威答复说:“这是很荣誉的事,又可借此遇着一些有趣的人物。我想我可以讲演几次,也许不至于我的游历行程有大妨碍。”可杜威没有想到在中国小住几月的计划竟延长到两年多的时光。

为欢迎杜威来华,陶行知撰写了《介绍杜威先生的教育学说》一文,推介杜威的生平和学术思想,发表在3月31日《时报·教育周刊·世界教育新思潮》第6号上(此文后改题为《杜威先生的史略和著作》,作为《杜威先生在华讲演集》一书的序言)。4月28日,《申报》则发布消息说:美国哲学家杜威博士自西京来电,定于30日到沪;并称“博士为世界思想领袖,教育先导”,所以“教育部、北京大学、南京高等师范学校、江苏省教育会和浙江省教育会均将派代表欢迎”。胡适也在《新青年》杂志上发表《实验主义》一文,系统地介绍了实用主义哲学流派的形成、渊源以及主要代表人物,同时还对实在论、真理论和方法论等实用主义哲学的核心问题进行了详细的解说。关于实用主义的方法,胡适概括为“大胆的假设和小心的求证”,成为流传至今的一句名言。因此,在杜威未到中国之时,国内公众尤其是教育界已经对杜威其人其事耳熟能详了。

4月27日,杜威夫妇和女儿露西乘坐“熊野丸”号驶离日本熊本港,30日下午抵达上海,从北京大学等地专程赶至上海的胡适、陶行知(南京高等师范学校)、蒋梦麟(江苏省教育会代表)等3位昔日都就读于哥伦比亚大学、曾师从杜威的学生到码头迎接。5月2日晚上7时,胡适应江苏省教育会的邀请,在上海讲演了杜威的实验主义,作为杜威哲学通俗性的疏解,并为杜威正式开讲作了先导。胡适在这篇题为《胡适之演说实验主义》(后收入1926年8月国民书局出版的《当代名人演讲集》)的演讲中介绍说:杜威的“实验主义是十九世纪科学发达的结果”;因为“一切真理都是人定的,人的真理不可徒说空话,该当考察实际的效果。生活是活动的,是变化的,是对付外界的,是适应环境的”;最后指出:“我们人类当从事实上求真确的知识,训练自己去利用环境的事物,养成创造的能力,去作真理的主人。”

5月3日,胡适在给蔡元培的信中写道:“杜威博士夫妇于三十日午到上海,蒋(梦麟)、陶(行知)与我三人在码头接他们,送入沧洲别墅(今锦沧文华大酒店处)居住。这几天请他们略略看看上海。昨晚上我在教育会演讲实验主义大旨,以为他明日讲演的导言。……五日他去杭州游玩,蒋梦麟陪去。……在杭州约住四五日,只有一次讲演,回上海后,住一二日,即往南京。大约三星期后,即来北京。哥伦比亚大学似尚无回电来,昨晚与梦麟商量,可否请先生商请教育部发一正式电去,电稿另纸录呈,请先生斟酌施行。”(《北京大学日刊》1919年5月8日)

5月3日和4日,杜威在上海的江苏教育会会场演讲《平民主义之教育》时,有千余青年冒雨赶来,“座为之满,后来者咸环立两旁”。演讲前,组织者将《介绍杜威先生的教育学说》一文分发给与会者。文中说:“杜威先生素来所主张的,是要拿平民主义做教育目的,试验主义做教学方法。这次来到东亚,必定与我们教育的基本改革上有密切关系。……他的著作当中,和教育最有关系的,一是《平民主义的教育》,二是《将来的学校》,三是《思维术》,四是《试验的论理学》。这四部书,是教育界人人都应当购备的。”首场演讲会由陶行知负责组织,沈恩孚主持会议,蒋梦麟翻译,潘公展记录(事后潘在《记杜威博士演讲的大要》一文中,记载了杜威讲演的主要内容:平民主义、平民主义的教育、平民教育主义的办法),杜威由此开始了他在中国的访问和讲学之旅,并为各地教育界、思想界、文化界留下了许多真知灼见,对实用主义在现代中国思想文化的发展产生了很大影响。

之后,杜威夫妇在蒋梦麟和江苏省教育学会代表王杰的陪同下前往杭州讲演。讲演期间,蒋梦麟接到一个石破天惊的消息——五四学生爱国运动爆发了,他匆忙赶回了北京,但杜威当时尚不知晓这场运动的进展,滞留一周后他才回到上海。

拜会中山先生

杜威访华,为之感到振奋的不仅仅是胡适等他的一干学生,因为当时国内新文化运动正走向高潮,胡适等邀请杜威前来,正是想以老师在世界上的声望助他们一臂之力;此外,孙中山也非常重视杜威访华,那时,孙中山的“知难行易”思想已基本形成,他渴望有机会坦诚地向杜威陈述自己的想法,希望杜威这位世界著名的思想家能对自己有所帮助。

5月12日,正在上海的孙中山亲赴沧州别墅,前去拜访杜威博士,并共进晚餐,两位颇有共同语言的东西方名人因此有了一次鲜为人知的会晤。

这是一次具有历史意义的会面,在餐桌上,两人就“知行合一”的问题进行了深刻探讨。孙中山认为,中国传统的“知易行难”,使人们崇尚空谈,知而不行,觉得了解事理很轻松,做起来却不容易。他现在要反其道而行之,“凡知皆难,凡行皆易”。杜威听完孙中山的阐述和想法后,颇受触动,他支持孙中山的“知难行易”说,因为在他的思想中,行为经验即是根本,而认知不过是行为的工具,这使孙中山感到十分欣慰,通过“质证”,孙中山增加了自信心,也强化了自己重视行动的信念。

后来,孙中山在他所著的《孙文学说》一书中讲到了与杜威会面一事。他说:“当此书第一版付梓之夕,适杜威博士至沪,予特以此质证之。博士曰:‘吾欧美之人,只知知之为难耳,未闻行之为难也。’”孙中山复述当初的谈话之意主要是以杜威的话作佐证,来证明自己所倡导的“知难行易”说的正确性。

第二天,杜威在给女儿的信中也讲述了当时的情景:“昨晚我与前总统孙逸仙共进晚餐,席间我发现,他是个哲学家。他新近有本著作即将出版,他认为,中国的弱点在于人们长久以来受制于古训‘知易行难’。他们总是不愿采取行动……所以孙先生希望通过他的书,引导中国人形成‘知难行易’的观点。”并说:孙中山通过这本书向人们证明,行动要比认知更为容易。从此信的描述中可以发现,杜威对孙中山的“知难行易”说,有着浓厚的兴趣。

其实,杜威对孙中山的想法非常赞赏。当时,刚从日本来华的杜威对中日间的关系就有敏锐的觉察,他不久即在《东海两岸》和《中国的梦魇》二文中陈述了自己的看法。尽管杜威也承认日本比中国发展得快,日本人的力量正在于他们即便在无知时也去行动,通过自己的错误进行认知,但他心里却绝没有孙中山话里话外所流露出来的那种羡慕。在日本讲学时,杜威就对日本军国主义倾向表露出明显的反感,以至日本天皇想授给杜威一枚勋章,他毫不犹豫地拒绝了。在他看来,中国决不能走日本的路子,因为这无异于饮鸩止渴。

见证五四运动

事实上,杜威来中国前,五四运动的萌芽已经在中国掀起了一场思想文化领域的革命,“科学”和“民主”成了一种广泛的社会思潮。他到中国的第5天,五四运动爆发了,杜威目睹了广大学生上街游行示威,抗议军阀政府,也目睹了社会各界人士对学生的同情和支持,他十分震惊,不禁感慨地说:“这是一个奇怪的国家。……从某些方面说来,他们比我们有更多的民主。……当舆论像这样真正表达出来时,它却有着显著的影响。”

杜威夫妇原来打算过了夏天就回美国,但他对中国社会发生的事情非常关注,特别是五四运动激起了他浓厚兴趣,他想留在中国看一个究竟。同来中国的杜威的女儿在《杜威夫妇书信集》(1920)的序里写道:“为争取统一、独立和民主而发出的热烈奋斗,正在中国展开,这一奋斗,迷住了他们,使他们改变了计划。”因此,当中国学生希望杜威能在中国多待一些日子时,他非常乐意,并改变了计划,特向哥伦比亚大学请假一年,后来又续假一年,直到1921年7月11日。这样,杜威在中国总共待了两年零两个月的时间。

不知不觉中,年届60的杜威深深陷入了中国的那场风云际会中。北京学生运动的消息不断传到他的耳中,杜威夫妇急于北上。5月30日,杜威终于来到北京,有幸目睹了中国历史上重要的一刻,并为那种声势浩大的学生运动所深深震撼。

6月初是学生运动最高潮的时期,杜威夫妇亲眼看到成千成百的学生在街头演讲,宣传抵制日货、挽回权利。6月5日,杜威夫妇在写给女儿们的信中说:“此刻是星期四的早晨。昨天晚上我们听说,大约有一千左右的学生在前天被捕了。北京大学已做了临时‘监狱’,法学院的房子已关满了人,现在又开始关进理学院的房子。”同一天晚上,他们又给女儿们报告一个最惊人的消息:“今天傍晚,我们从电话里知道,把守北京大学周围的那些兵士,都撤走了;他们住的帐篷也都拆掉了。接着,在那里面的学生们开了一个会,决议要质问政府能不能保证他们的言论自由。如果政府不能保证言论自由,他们就不离开那里。因为他们是打算还要讲话的,免得再度被捕又关进来。这些学生不肯离开这个‘监狱’倒给政府很大的为难。”

据后来杜威夫妇的解释,政府这样丢脸的屈服,是因为上海的商人为抗议成千的学生被捕而在前天罢市了。他们在信中说:“这是一个奇怪的国家。所谓‘民国’,只是一个笑话。可是,在某些地方,又比我们更民主些。这里有完全的社会平等,但妇女除外。议会,十足地是个虚幌的滑稽剧,但自动自发的舆论,现在这样,却有异常的影响力。”

6月16日,杜威夫妇又写信回家,说是3个亲日的高级官员已经辞职,学生罢课已经停止了。6月20日,又告诉他们的女儿:“顺便说一下,我发现我上次把这里学生们的第一次示威活动比作大学生们的起哄闹事,这是有欠公允的;整个事情看来是计划得很周密的,并且比预计的还要提早结束,因为有一个政党不久也要举行游行示威,学生们怕他们的运动(在同一时间内进行)会被误认为被政党利用,他们希望作为学生团体独立行动。要使我们国家十四岁多的孩子领导人们展开一场大清扫的政治改革运动,并使商人和各行各业的人感到羞愧而加入他们的队伍,那可是难以想象的。这真是一个了不起的国家。”(周策纵《五四运动》106页,1999江苏人民出版社第一版)。

7月2日,他们在家信上写道:“这里的政治气氛又紧张了。据说中国代表团没有在和约上签字。”两天以后,他们又写道:“中国不签和约,这件事所含的意义是什么,你们是不会想象得到的。不签约这件事是舆论的胜利,而且是一些青年男女学生们所掀起的舆论。”

这些家信中的消息,都是杜威夫妇到北京以后初期的观感。像许多西方人一样,杜威先前也觉得中国是个积重难返的民族,但通过数月观察分析,他发现事实并非如此,所以他于1919年12月发表在《亚洲》杂志上的《中国人的国家情感》一文中,告诉西方人:五四运动是“中国国家感情存在与力量的突出证明,如果还有什么地方的人对中国人爱国主义的力量和普及程度抱怀疑态度,那么这种证明就是深切而且令人信服的教训”。一年之后,杜威还写了《中国的新文化》一文,他一方面大力宣扬“新文化运动为中国未来的希望打下了最为坚实的基础”,另一方面则试图让中国人相信,只要改变传统的思维方式,那么政治、经济、军事、技术等的改革也将随之水到渠成。

主要演讲观点

杜威在中国期间,先后考察访问了上海、北京、奉天(今辽宁)、直隶(今河北)、山西、山东、江苏、浙江、江西、福建、广东、湖北、湖南等13个省市,还应聘在北京大学担任客座教授一年。在胡适等人的安排下,杜威还到各地讲演,其中比较系统的是在北京大学所作的《五大讲演》和在南京高等师范学校、教育部礼堂、清华大学等地所作的讲演。

杜威在北京及中国各地的讲演内容十分广泛,包括关于社会与政治哲学方面的讲演16次,关于教育哲学方面的讲演16次,关于伦理学方面的讲演15次,关于思维类型的讲演8次,关于现代三大哲学家(詹姆士、柏格森、罗素)的讲演3次;此外,还有关于现代教育趋势、关于美国民主政治的发展、关于实验逻辑等系列讲演。杜威在中国各地巡回讲学,系统地宣传了实用主义哲学,由于该学说满足和适应了五四思想解放的时代需要,满足和适应了中国经济发展和教育改革的需要,因而在中国知识界产生了极大的反响和强烈的兴趣,成为广泛流行于思想文化界和教育界的一股热潮,杜威也理所当然成为舆论界关注的焦点和受知识界一致欢迎的外国思想家和教育家。

后来,杜威的这些讲演分别发表在《晨报》、《新潮》等报刊上,全文刊登的讲演词共有58篇,《社会哲学与政治哲学》《教育哲学》《思想之派别》《现代的三个哲学家》和《伦理讲演纪略》等“五大系列讲演”还被汇编成《杜威五种长期演讲录》单行本,在1920年8月,由北京晨报社编辑出版,并在杜威离华之前印了10次,每次印数10000册,在当时产生了轰动效应,广大知识分子竞相传阅,使美国的实用主义哲学在中国广为传播,成为五四时期中国人了解西方思想的一扇窗口。

杜威是一位以解决社会问题为己任的哲学家,杜威的实用主义哲学以社会作为研究范畴,他反复强调民主主义与教育的关系,要求人类认识自己生活在“集体化时代”,“旧的个人主义已经破产了”,当前主要是“创造一种新的个人主义”。杜威及其实用主义教育学不仅对中国现代教育理论的形成和教育学科的构建产生了深远影响,而且对中国现代教育观念、教育思想、教育思潮和教育教学改革实践产生了积极的作用。

杜威对中国的教育事业十分关心,他在历次讲演中提出了许多意见,与中国学者一起探索中国发展教育的正确道路。其主要观点包括:第一,发展教育必须要有坚定信心;第二,根据国情需要学习外国经验;第三,教育学生发扬爱国正义精神;第四,教育学生必须做到情智互用;第五,应当努力创造贡献世界文明。

留下深刻印象

胡适对恩师杜威的中国之行曾经作过这样的评价:“自从中国与西洋文化接触以来,没有一个外国学者在中国思想界的影响有杜威先生这样大的。”他甚至还断言:“在最近的将来几十年中,也未必有别个西洋学者在中国的影响可以比杜威先生还大的。”(《杜威先生在中国》,刊于《东方杂志》和《民国日报·觉悟》)

回顾历史,杜威的思想、学说确实曾经影响过中国的教育界和学术界人士,而中国的社会变革和悠久的文化传统也深深地影响并感染了杜威,古老中国的“新”与“旧”、传统与现代的交锋给他带来了丰富而深刻的启示。杜威的女儿就曾说:“不管杜威对中国的影响如何,杜威在中国的访问对他自己也具有深刻的和持久的影响……以致对他的学术上的热情起了复兴的作用。”事实也正是如此。杜威在中国考察和讲学期间,所到之处,受到了广大师生、知识界、舆论界和当局的热烈欢迎和精心安排,令杜威一行感到十分愉快。尤其是杜威本人,他对中国人民的深情厚意和爱国精神,念念不忘。例如,他于1919年12月发表在《亚洲》杂志上的《中国人的国家情感》一文中,告诉西方人说,五四运动是“中国国家感情存在与力量的突出证明,如果还有什么地方的人对中国人爱国主义的力量和普及程度抱怀疑态度,那么这种证明就是深切而且令人信服的教训。”

1921年6月30日午间,北京中央公园来今雨轩里,在欢送杜威博士夫妇及女儿的饯行宴会上,杜威说了一番饱含深情的话:“这两年,是我生活中最有兴味的时期,学得也比什么时候都多……我向来主张东西文化的汇合,中国就是东西文化的交点。”杜威在中国讲演,前后共有200场之多,但都不及告别演说时的这几句话感动大家。

而随同杜威一起访华的杜威的女儿露西·杜威在访华46年后说:在中国访问的“那两年是我一生中最丰富多彩和最令人愉快的,对我的父母来说也同样如此”。杜威的另一个女儿简·杜威在她写的《杜威传》中说:“杜威不仅对同他密切交往过的那些学者,而且对中国人民,表示了深切的同情和由衷的敬佩。中国仍然是杜威所深切关心的国家,仅次于他自己的国家。”由此可以进一步说明,在中西方文化交流过程中,国与国、人与人之间彼此可以互相学习,互相影响,取长补短,共同进步;杜威的中国之行即是一个最有力的佐证。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制