蝉诞生于柳,存活于柳,交配结子于柳;那软软的细细的柳条被母蝉用尾部坚硬的生殖器植入一串串卵子之后,很快就干枯了,秋风将它们吹折,掉到地下,埋入泥土,蝉的幼虫便开始吸吮着柳根的汁液生长了。十几年后,幼虫成熟了,它们钻出地面,爬上柳树,又蜕变成新一代的蝉。蝉与柳树结下生命之缘,于是我家乡的祖先们给它起了个通俗的名字:结柳儿。

我夏天的童年,大半都与结柳儿有关。

那时夏天的大柳树底下,泥土总是潮湿的。泥土深处,结柳爬儿(结柳儿的幼虫)用它的前爪掏着圆圆的地道。这地道是直上直下的,只容它的身子上下爬动。当它接近地皮的时候,便停止前进,耐心等待着时机。它对即将来到的这个世界,有天生的警惕,然而它又按捺不住对这个世界的窥视欲,便用前爪钩出一个米粒大的不规则的小口。就这样慢慢地等到天黑。当太阳落山之后,它们估摸时机到了,才匆匆拨开这薄薄的土层,小心地钻出地面,东倒西歪地向近旁的柳树干爬去。

历来以结柳爬儿为美食的家乡人,在劳作一天之后,第一件事就是去摸结柳爬儿。那时候既舍不得买手电,也舍不得点油灯,只是挨个儿到大柳树干上去摸。摸到一个,便放入随手带着的小桶内,有经验的人一个晚上能摸到上百个。回到家将结柳爬儿倒入水盆,洗净之后又用盐水腌起来。第二天中午便在油锅里煎干,一家人美餐一顿。在六十年代初的农村,一年也吃不上一顿肉菜,能给人解馋的就是这结柳爬儿了。

夏天天长,放学后太阳还高高的,还不到摸结柳爬儿的时候,我们就去抠结柳爬儿。一双饥渴的眼睛在柳树下的地皮上搜寻,看到米粒大的小洞,便急急地用小拇指去抠,抠开便看到洞内那只等待天黑出洞的小东西。但是多数的结柳爬儿都特精,当你抠开洞口时,它便急急地沉入洞底,让你够不着它。这时我们就会掏出小刀,将土层挖开,费一番周折才将它“请”出来。

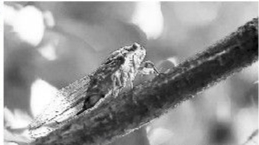

每天有成千上万的结柳爬儿爬出土,并且它们出来的时间也不一致。漏网的便不在少数。这些漏网的小东西,在树干上稳定以后,就开始进入蜕变的过程。嫩结柳儿只会爬不会飞。只有等到太阳出来,它们才能渐渐硬起躯壳和翅膀,同时变成黑色。戳结柳儿,就是起早趁太阳没出来的时候,用秫秸杆去戳这不会飞的嫩结柳儿。这时的嫩结柳儿是最不具抵抗力的。只要你的秫秸杆头一触到它,它就会像一块软面掉到地下。这样的嫩结柳儿虽比结柳爬儿肉少,可其鲜美则过于结柳爬儿。

用自制的弓弩射结柳儿也是孩子们感兴趣的游戏,常常迷得误了吃饭和上学,遭到大人的斥骂。后来不知谁发明了用胶粘结柳儿。那时生产队里有一种强力胶,孩子们偷来粘结柳儿用。粘住的结柳儿怎么办呢,这时家里刚刚挂上蚊帐,我们就将结柳儿放进蚊帐里,说是让它们吃掉蚊帐角落里的蚊子。其实,结柳儿并没有能吃食物的嘴,吃蚊子也只是说说而已。

三伏盛夏是农民最焦躁的时节,特别是午睡不成而被结柳儿的鸣叫阵势冲撞得头昏脑涨的时候。这使人们想起要设法灭除这些烦人的东西。于是,熰结柳儿便作为夏天晚间的活动兴开了。

早憋了一天气的青年们,带着一帮孩子,从场院里抱来一些麦秸。他们将麦秸分散成几堆,随之将其点燃,霎时间大柳树下火光通明。那些白天集合到这棵大树上的结柳儿们,被火光照乱了神经,纷纷尖声鸣叫着射向树下的火光。那阵势像闷雷后的疾雨,像打枣竿舞动时的落枣。青年人和孩子们撑个面袋子,像捡枣子似的一股脑儿往面袋里装。麦秸只烧一阵,一会儿火停了,人们已把结柳儿都捡起来,每次足足有半袋子。这些结柳儿现在集合到面袋里,依然在声嘶力竭地鸣叫,这种叫已没有大柳树上的那种阵势,只是一堆分不出头绪的凄哀的悲鸣罢了。

熰结柳儿的人们,一夜能扫荡一大片,凡白天看准的结柳儿集结的树,都会成为扫荡的对象。第二天,结柳儿依然在鸣叫,但鸣叫的阵势是成倍地减弱了。人们的烦躁也冲淡多了。只是发愁这一袋子一袋子的没肉的叫结柳儿如何处置,猫吃不完,鸡吃不完,只好一股脑儿倒进咸菜缸里腌起来,没菜吃的时候,随时捞出炒上一盘,倒也是下酒的佳肴。

除了人对结柳儿的威胁外,还有鸟儿是它们的天敌,暴风雨也能使其毙命。然而,仍有大量传宗接代寿终正寝的结柳儿。老了的结柳儿颜色黑中泛黄,眼睛由褐变白,它们已不能保证从一棵树飞到另一棵树上,半路跌落到地上,吃力地抖动翅膀。有的能翻个过儿,再爬到树上,有的在地上挣扎几天,得不到生命的给养就无声无息地死了。这时的结柳儿肉也变成苦的,人是不会再吃它的,倒是成了蚂蚁的美餐。最后,那黑黄色的躯壳便慢慢风化,被秋风秋雨吹洒到任何一个地方。

(《乡村记忆》刘家科 河北教育出版社2006年出版)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制