北大试读生

提起张充和,不少人会想起“民国最后一位才女”这个称号。虽然她已于2015年在102岁高龄时逝世,但回忆她的文章仍不时见诸报端。而笔者最近在北大查阅到张充和当年的一些档案,对她在北大求学时的一些情况有了一些了解。

1934年9月,以国文满分、数学零分考取北京大学试读生的张充和,开始了在文学院国文系的求学生活。

当时她还没搬进北大女生宿舍,而是借住在三姐张兆和(沈从文之妻)位于西城达子营胡同28号一套简陋的院落中。每天清晨,她戴个小红帽,脚踏自行车,飞跨位于北海与中南海之间的那座桥,经过故宫博物院、景山公园,来到沙滩路红楼文学院上课。这条路线她早已熟稔,自1933年到北平,她曾每天至北大旁听一些课程。

可惜,这样的日子在1935年仲春,因骑车时出了事故,戛然而止。入院检查后,却查出她患有严重的肺病,不得不休学调养。而好转以后,她也没再回来。

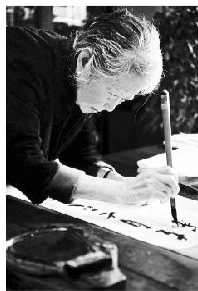

虽然在北大的时间并不长,但北大的胡适、钱穆、闻一多等众多名师对她影响深远,使张充和的国学基础更为扎实。张充和的一生也以弘扬国学为己任,她在哈佛、耶鲁等20多所大学执教,传授书法和昆曲,为弘扬中华传统文化默默地耕耘了一生。

记忆中的名师

晚年的张充和记得,她听过国文系主任胡适的文学史和哲学史课程。在1934年,对胡适来说,讲授中国哲学史驾轻就熟,但中国文学史却是个具有挑战性的开始。

对于胡适的讲授,张充和点评道:“他讲得不错,深入浅出。”在学校时,胡适曾数次赞赏张充和的学问,后来她因病离校,胡适还劝说她不要放弃。由于张充和不久南归苏州,旁听也就无从谈起了。其后二十多年的岁月中,他们往来不断,胡适日记中,也多次出现“张充和”之名。

另一位在晚年回忆录《师友杂忆》里记了“北大旧生张充和”一笔的是胡适的学术对头、时任北大史学系教授的钱穆。钱穆所教为国文系可以选修的中国通史。他的无锡口音很重,很多学生不容易听懂。钱穆的口音对张充和而言并不成问题。她的第二故乡苏州,与无锡毗邻,两地方言相差不大,虽然她从17岁起才在此居住,但耳濡其间,早已熟习。

二人在后来漫长的岁月里仍保持往来。1958年1月,钱穆29岁的妻子胡美琦欲赴加州伯克利大学教育研究院进修一年,钱穆写信给“充和同学”,托其照顾。1960年7月,钱穆携妻子游美,途经旧金山,受到张充和夫妇款待,住了一晚。钱穆其后不久致信表示感谢。

除钱穆外,从清华大学过来兼职讲授楚辞的闻一多,也给张充和留下了很深的印象。她晚年回忆道:“闻一多在北大上课,给我们读楚辞。他好像是湖北人吧,用老辈人的吟诵法给我们吟唱,很好听,那是真正的楚声呀……”

晚年张充和回忆中提及的名师还有俞平伯、沈兼士、冯友兰、刘文典等人。

功夫永远在课堂外

1934年,北大文学院录取了132名新生,其中女生四人,除张充和外,还有魏蓁一、曹美英、严倚云。进入录取名单的人,后来并非都上了北大。因有人考取多个院校,经选择后去了其他大学。如魏蓁一,即后来长期担任人民文学出版社社长,晚年以所撰《思痛录》产生深远影响的韦君宜,就进了清华哲学系。这样,整个北大文学院,与张充和同级的女生只有曹美英、严倚云二人。三人后来保持了终身的友谊。

严倚云是严复的长孙女,入北大教育系,1947年赴美,先后任南加州大学、西雅图华盛顿大学教授。1961年元旦,严倚云携夫君高叔哿教授来到张充和位于斯坦福的家共度新年。严倚云用海蟹做了一菜,张充和又以蚌肉做了一道菜“还珠”,意谓珠还合浦,有一天大家都回国的意思。曹美英与张充和同系,后来参加了张充和在1948年11月匆忙举行、亲友不多的结婚典礼。

六十多年后,对于在北大的这段学习时光,晚年张充和在接受金安平访谈时曾经谈及。她表示,虽然这里不乏名师,但在此就读的收获并不如想象中的大,她的学习成绩不够理想,部分也因为自己没有好好利用那段时间。这一说法,与张充和二十三四岁时所写的“成天看书,成天听讲,别人看我生活得很寂寞,很无聊,我自己却把生活过得又骄傲又有趣”,不太一致。或可理解为晚年张充和对青年自己的超越。张充和后来的成就表明,功夫永远在课堂外,一个人的成就岂是几年大学课堂所能缔造!北大于她最大的收获,可能是在心中埋藏下一颗种子。

(《北京晚报》4.19 王荣先)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制