【践行总书记回信精神 深入实施新时代人才强国战略】

“一场风沙,就‘刮走’几个老师。”

这会是什么地方?

这话说的是新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县,位于塔克拉玛干沙漠南缘,常年“黄风啸啸石乱走”。地处偏远,气候恶劣,这里的学校一度人才流失严重。

2000年8月,河北保定学院15名毕业生响应国家西部大开发的号召,带着户口到且末扎根任教,立时缓解了当地中学教师短缺的局面。

年复一年,胡杨树的叶子绿了又黄,这些年轻人一直坚守在且末,用青春、用奉献、用赤诚撑起一方荫凉,守护当地孩子的求学之路。

好儿女志在四方,有志者奋斗无悔。2014年五四青年节前夕,习近平总书记给河北保定学院西部支教毕业生群体代表回信强调:“希望越来越多的青年人以你们为榜样,到基层和人民中去建功立业,让青春之花绽放在祖国最需要的地方,在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。”

深情嘱托化作澎湃动力,鼓舞着青春儿女奔赴西部基层一线。向下扎根,向阳成长,全国高校纷纷以不同形式选派毕业生服务西部、筑梦边疆,改写了当地的发展面貌,也成就了新时代青年的无悔人生。

1、青春从来系家国

新学年马上开始,初一年级7个班的班主任有6个还没有着落。2000年春天,且末县第二中学的校长段军整日愁眉不展。

求贤若渴的新疆且末县教育局到内地多所学校招聘人才,但应者寥寥。

“当他们来到保定学院时,正值学校向毕业生做了动员,号召大家报效国家,积极参与西部大开发建设。”保定学院党委书记胡连利介绍,“结果,全校当天便有数百名毕业生报名,最后经过选拔,15名毕业生赴且末支教。”

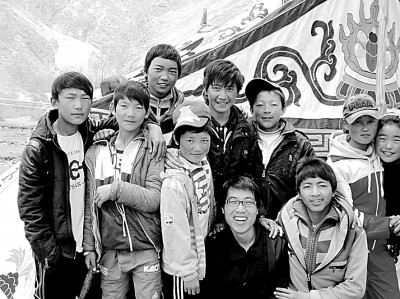

先行者的身影,成为校园里猎猎招展的旗帜,拂动着每一名在校生的心灵。2002年,当西藏日喀则教育局来保定学院招聘教师时,同样的一幕又出现了。

数百名学生争先恐后,纷纷报名到雪域高原扎根奉献。“最终有10名毕业生入选,到西藏日喀则教书。”胡连利说,22年来,保定学院共有300多名毕业生先后到新疆、西藏、重庆、贵州等西部基层一线工作。

刀要在石上磨,人要在事上练。保定学院的这些毕业生扎根西部大地,像一棵棵胡杨树、一株株格桑花一样,坚韧不拔、甘于吃苦、奋斗奉献,为广袤的土地带去无尽的生命力。其中,许多人成为骨干教师、学科带头人,多人多次获评“优秀共产党员”“优秀教师”“三八红旗手”“民族团结先进个人”等荣誉称号。

“2014年,到西部工作的同学越来越多,大家就想一起向总书记汇报一下在西部教书的情况。”当时向总书记致信者之一、且末县委党校副校长杨广兴回忆道,“没想到竟然收到了总书记的回信,大家都倍感振奋。”

愿把他乡做故乡,只因青春系家国。“作为基层教师,我们做着最平凡的工作,却得到了总书记的肯定和鼓励,极大坚定了我们继续扎根西藏、教书育人的决心。”2002年进藏到日喀则南木林中学执教的岳刚说。

今天,习近平总书记的回信被镌刻在保定学院最醒目处。“一批批学子在这里入学宣誓,从这里毕业出发。”胡连利说,“越来越多毕业生坚定选择到西部扎根,与党同心,与国同行,让青春焕发出别样精彩。”

2、“在基层读懂中国”

上课铃声响了,青海省西宁市湟中一中,高高帅帅的郭魁星拿着书本走进课堂,50多个孩子开心地迎来心中的“男神”老师。

湟中海拔2600多米,即使7月上旬,一场雨过后气温就要降到10摄氏度以下,屋子里甚至要开电暖器。

作为清华大学第23届研究生支教团团长,郭魁星和同学们在青海湟中支教已近一年。

习近平总书记的深切关爱与殷切希望,全国高校的持续培养与支持,西部广阔天地的成就与锻造,正在成为一批批学子奔赴西部、扎根基层的集结号。

“早在1998年,清华大学就组建了研究生支教团。”清华大学团委书记余潇潇介绍,20多年来,共有392名研究生支教团志愿者前往青海、西藏、云南等地接力教育扶贫。2020年,清华大学研究生支教团青海湟中分队获得第24届“中国青年五四奖章集体”。

新岁芳梅树,繁花四面同。在北京大学,越来越多的毕业生将目光投向广阔的基层天地。2010年起,北京大学已有3000多名选调生奔赴基层一线,在城镇乡野书写人生论文。2021年,北大各地选调生签约人数创下新高,覆盖全国各省区市。

北大毕业生去基层工作,是不是“大材小用”?“年轻人必须了解真实的中国。”作为宁夏首批选调生,北大中国语言文学系2013届硕士毕业生、宁夏中卫市沙坡头区委书记宗立冬给出了铿锵答案:“只有在基层读懂中国、增长才干、收获信任,才能更好地实现自己的人生价值。”

“同人民一道拼搏、同祖国一道前进,服务人民、奉献祖国,是当代中国青年的正确方向。”习近平总书记的教诲,已成为越来越多大学生成长的行动指南。

3、人生因磨砺而出彩

“躲在角落里的星星也会发光,就像出生在贫穷地方的我们也可以发光。”宁夏固原市西吉县王民乡王民中学,一名不善言辞的学生,在日记中写下这样的文字。

“没有复旦大学支教老师的帮助,我一定会辍学,就不可能有现在的我了。”如今已是宁夏农林科学院固原分院助理研究员的王民中学毕业生邵千顺感慨地说。

1999年起,复旦大学每年派出学生赴全国多地多所学校支教扶贫。王民中学是接受复旦学子支教年头最长的学校,共有51名复旦学子在这里支教,改写了不知多少贫瘠山坳里孩子的人生。

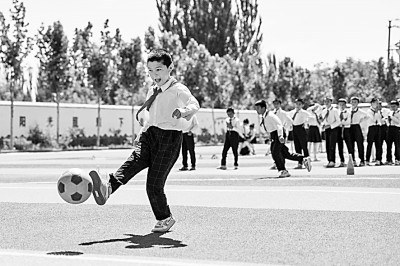

春风化雨,万物新生。在且末,保定学院支教毕业生群体的坚守和付出,极大优化了当地的教育生态、社会生态。越来越多当地孩子进入大学深造,也有越来越多大学毕业生来到且末参与建设。

“支教工作者就像燃灯人,用心里的火,点亮梦想的灯。这是我们的幸福。”已成长为西藏南木林县二中副校长的岳刚说。

却顾所来径,苍苍横翠微。“到了青海之后,对总书记的回信才有了更深刻的理解。”郭魁星说,“大学生只有真正走到田间地头,在服务群众、克服困难的过程中,人生追求才会磨砺得更坚定,对国家的热爱才会更深沉。”

鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知。2019年北京大学国际关系学院博士毕业生余渔拒绝了200万元年薪的企业邀约,选择到南疆最基层的岗位锤炼自己,出任新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市阿扎克乡提坚村党支部副书记。在他带动下,提坚村迅速“旺”了起来,先后有22家企业入驻,解决了上千村民就近就业。

“心小了,所有的小事就大了;心大了,所有的大事都小了。”现已调任阿扎克乡党委副书记的余渔说,“生逢盛世,自当报效祖国。我坚信选择基层就是选择时代,选择边疆就是选择祖国。”

(本报记者 罗旭 耿建扩)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制