今年上海书展期间,上海书画出版社隆重推出了刘小晴所著《中国书学技法评注》修订本。此书初版于1991年,2002年再版,2020年再推修订本,前后跨越30年。一本60万字的古代书论研究专著何以一版再版?细细读之便可发现,当是源自经典的力量,源自著者开凿混沌之愿力。

《庄子·养生主》中以“庖丁解牛”的故事提出了“技进乎道”这一中国艺术哲学的关键命题。古人对于“技”和“道”两者关系的理解各有不同,但一个较为普遍的倾向是,“技”为小技,“道”乃大道——在书法领域更是如此。著者耗费十数载心力完成的《中国书学技法评注》,着眼书学中的技法层面,从100多种历代典籍中辑录古人论书语2000余则,分门别类,每则皆下按语,附以例图,申明己见。其钩深致远、稽古敏求之功力,令人赞叹。

究其初心,正如著者在前言中所说,“任何一个书者,要获得创作上的自由,首先要经过严格的技巧训练”,“对于技法的研究,是每一个有志于书法艺术的人必须认真对待的”。基于此,这项对古代书学理论著作较为系统的整理工作,重点聚焦技法,旨在找到进入书法之域的门径,将书法从神秘的殿堂请出来,以免初学者望洋兴叹。

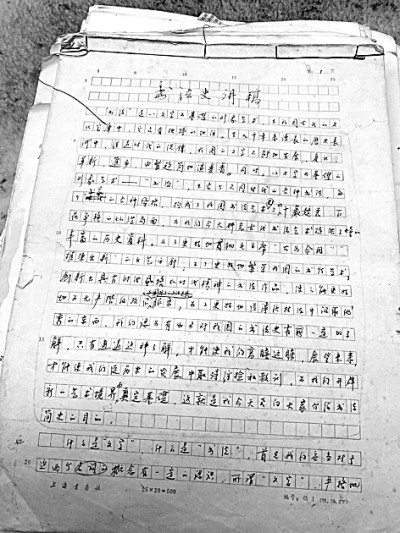

开始这本书的资料收集工作时,从上海宝山人民医院中医班毕业的刘小晴正在郊区农村当“赤脚医生”。每晚住在乡村卫生室,值班时得暇便临帖,抄录古代书论。一周下来,手抄的书论常常能装满一纸箱。稿纸上用红色和蓝色细细标注,有些篇章是用蝇头小楷抄写的,60万字的书论和注释、按语抄了整整三遍,反复打磨,直到1989年定稿付梓。

在《中国书学技法评注》初版序言中,卢辅圣写道:“在中国的学问中,往往体现着一种奇妙的组合,一方面分外的具体而精微,一方面又极端的概括而模糊;一方面特别爱用直观形象的语言,一方面又要将其旨意指向玄虚抽象的境地;一方面最善于从现实世界的观照中寻找参照系,一方面又似乎总会引导出主观随机的结论。将这种组合特色体现得最充分者,大概无过于书学了。”

然而初生牛犊不怕虎,年轻的刘小晴毅然选择入险山,拨云雾,金针度人亦自度。书法对于古人而言是生活的必要组成,对于当代人来说却是一种必须孜孜以求并付出艰苦努力方可登堂入室的艺术门类。今天有志于书法的学人,都必须找到一把金钥匙,来打开、通往、筑起自己的艺术之域。这把金钥匙,便是刘小晴于书中所标举的书学技法。

兹举一例以说明。书中就李斯《用笔法》中所提出的“用笔法,先急回,后疾下,鹰望鹏逝,信之自然,不得重改。如游鱼得水,景山兴云,或卷或舒,乍轻乍重,善思之,此理可见矣”这一段议论,于按语中给出了自己的心解:“发笔时逆入动作要快,如惊蛇之入草,收笔时回锋宜疾,似飞鸟出林;中间走笔,宜有节奏,有韵律,则笔法生动。”这样的平实之语,都是著者于长期临池的过程中,心追手摹,恍然有悟之后的诚恳分享。至于执笔与运腕、笔法、笔势、永字八法、结构、章法、墨法、各体写法、学书方法等,著者更是不厌其烦,娓娓道来。

这样的搜集梳理,在今天看来或许不算太难,但在30年前的条件下却殊为不易。光是当个“两脚书橱”还不够,如何去芜存精,贯通阐发,运用好这些海量内容,更是艰巨挑战。著者凭借深厚的传统文化积淀,深入书学“宝山”,发掘经典的现实意义,完成了一部闳约深美之作,不唯为书法艺术的普及提高夯实了理论之基,对时下书坛的浮躁之风亦能起到正本清源的作用。

需要特别指出的是,著者本人的书法艺术创作也受益于此。刘小晴曾任《书法》杂志副主编、中国书法家协会学术委员会委员,上海市书法家协会副主席,现为上海文史馆馆员、上海大学文学院兼职教授。他的笔墨趣味受到学术的滋养,作品厚重典雅、沉着痛快,在书法界影响很大。

事实上,正所谓由“技”入“道”,以“法”致“道”,《中国书学技法评注》一书并没有将目光局限于技法层面,而是站在“道”的角度去观照“技”,追根溯源,从而使读者生出“初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗”之感。而书中对时代书风等的阐释论断,亦足见著者雄心:“承上启下,不断变革,真可谓‘时运交移,质文代变’,使艺术不断新陈代谢,正是我国书法艺术千余年来经久不衰的重要因素。”

“宏观世界中一切令人神往的审美境界,却实实在在的是以微妙而细腻的技巧为起点的。”在著者眼中,书法艺术的最高境界就是“心手相忘”的圆熟境界,也是一种从心所欲不逾矩的“自由王国”的境界。由此而言,对书学技法的专注背后,是当代书法和书家面对的历史压力和时代使命,也是一场更深切的对于“道”的追寻和叩问。

行笔至此,不禁自问:今天,我们为什么要读古代书论?这部在时间中锻造、扎根经典而又走向经典的著作给了我回答。且以著者的一段自述作结:“书法艺术既是一种严肃的创作活动,又是一种愉快的业余消遣。其严肃性,就表现在它必须具备理法和功力。其趣味性,就表现在它又可抒情和写意。前人在书学技法方面,积累了丰富的经验,在创作中总结了自己的心得,这是前人留给我们的一份十分珍贵的遗产。他们对气势、笔法、形质、力度、韵律、神采、意趣和风度的讲究在世界艺术史上是令人瞩目的。因此,研究他们的笔墨技巧,研究他们的审美情趣和创作方法,无疑有着十分深刻的现实意义。”

(作者:颜维琦,系本报主任记者)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇