编者按

2020年6月,“人文清华讲坛”特别节目《穿越时间的距离,跟随梁思成林徽因探寻中国古代建筑》来到应县木塔,清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆常务副馆长王南与“人文清华讲坛”制片人、清华大学新闻与传播学院张小琴教授一同登上这座世界上现存最高大最复杂最卓越的纯木结构建筑,同时探讨如何通过全面综合的技术手段修缮这座日益倾斜的木塔。

如何结合先进的科学手段研究、保护与合理利用古建筑文化遗产,是非常紧迫而重要的课题。

王南 清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆常务副馆长,故宫研究院特邀研究员,哈佛大学艺术与建筑史系中国艺术实验室协研员。长期从事中国古代建筑史研究,著有《规矩方圆,天地之和——中国古代都城、建筑群与单体建筑之构图比例研究》(2018)、《北京古建筑》(上下册,2015)等学术专著。

张小琴 清华大学新闻与传播学院教授,“人文清华讲坛”制片人,本场演讲策划人、主持人。

木结构建筑瑰宝

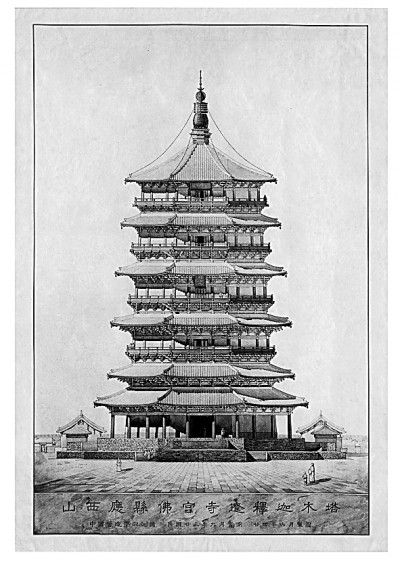

山西应县木塔是世界上现存最高最复杂最卓越的木结构建筑,从地面到塔刹顶点总高67.31米,相当于一座22层高的现代建筑。木塔建于辽清宁二年(公元1056年),再过36年就整整1000岁了。

它是一座八角五层的楼阁式木塔,一层是重檐,带有回廊一周,此后每一层都有屋檐和平坐(也就是阳台),最顶上是一个八角攒尖顶,顶着上部的塔刹。

木塔结构非常牢固,在900多年的岁月里,经历了许多次大地震。据说当年唐山大地震时,这里的烈度也有4级左右,所有屋角的风铎大响一分钟,但木塔安然无恙。在20世纪20年代军阀混战时,木塔遭受重创,曾经身中200多发炮弹(至今木塔身上还留有大量弹痕),也未被击倒,当时使用的炮弹可能威力有限,但也说明了木塔结构的坚固。

斗栱是中国古代木结构建筑中重要而富有特色的结构部件。应县木塔从下到上一共有54种斗栱,按照复杂和简单的程度施于不同的位置,具有不同的功用,可谓是中国斗栱登峰造极的作品。唐代的大明宫正殿称含元殿,当时的人为它写了一篇《含元殿赋》,里面有“云薄万栱”这样美丽的句子——应县木塔的斗栱千千万万,绝对堪称“云薄万栱”。

应县木塔经历了那么多次地震没有倒,斗栱起到了重要作用。斗栱把一个大结构构件变成很多小木块,互相之间又有榫卯联结在一起,地震时产生的力是一个水平方向的寸劲,一个很大的构件,或者一个很坚固的节点,可能一下就被地震摧毁,可是由于斗栱是很多小木块组成的,彼此之间还有一定缝隙,起到很好的缓冲作用,用术语说它成为一种“阻尼装置”,地震的能量被它慢慢地消耗掉了。

应县木塔结构的最突出成就在于它采用了“筒中筒”式结构,即由外柱一周和内柱一周形成外筒和内筒(北宋《营造法式》称作“外槽”和“内槽”),二者之间以斗栱和梁架相连,形成无比坚固的结构体系。现代摩天大楼也基本都是采用此种结构,并且以“内筒”作为交通核心,设置楼梯、电梯、机房等,“外筒”作为办公或居住空间。应县木塔与此相反,“内筒”作为各层供奉佛像的空间,“外筒”边缘设置楼梯,并且留有信众环绕礼佛的回廊,甚至还有一周平坐(阳台)可供观景,设计独具匠心。由于上述富于智慧的设计,应县木塔在中国古代佛塔历史上最杰出的贡献之一,就是它的“得房率”很高。中国历史上最高的北魏洛阳永宁寺塔,比应县木塔还高两倍,可是它“得房率”很低,在应县木塔设置佛像的中央位置,永宁寺塔是一根巨大的从上到下的刹柱,而为了稳定这根刹柱,还要在它旁边筑起巨大的夯土墩,相当于应县木塔内槽所有的面积在永宁寺塔里就是一个大土墩,然后沿着土墩的四面开龛造像,进到永宁寺塔的每一层,就像进了一个云冈石窟的“塔庙窟”(即中央为巨大塔柱,四周有回廊可供转塔的石窟)一样,只剩下很狭窄的空间可以转一圈了。而在应县木塔的标准层,中央八角形的内槽里供奉大量精美的塑像,外廊还有很宽敞的一周,光线也很好,人们可以欣赏佛像。这是应县木塔比永宁寺塔大为进步的地方。

应县木塔周身有大量珍贵的题匾。其中,三层的金代“释迦塔”匾额是所有牌匾里最古老的,而且更重要的是,它把应县木塔正式的名称记录了下来,应县木塔的全名叫作“佛宫寺释迦塔”。木塔上有三块最重要的匾额,它是其中之一。此外,最顶层的“竣极神功”匾是明成祖朱棣题的,四层的“天下奇观”匾是明武宗题的。

20世纪70年代维修这座木塔的时候,对木塔各层的大佛进行了仔细的考古工作,当时人们在四层的大佛内部发现很重要的文物。大佛是木骨泥塑,在其中央木骨架上有一个凹槽,里面摆着很多宝物。其中一件宝物是个银盒,本来也属于这里,却是在之前的1966年前后被人在三层塑像莲座旁发现的。专家推测,之所以那件银盒会单独出现在三层,可能是有人当时盗了宝物,又暂时带不出去,就藏到三层去了。结果那个银盒却先被发现了,而与银盒同批的其他宝物要等到20世纪70年代才被重新发现。佛肚里则有大量的佛经、画卷,这在中国古代叫作装藏。木塔的佛像其实是木骨泥塑,里面有木骨架,外头糊泥,然后彩塑。在外头糊泥之前要先把这些装藏都做好。

木塔二层的大佛也做了考古工作,出土了类似的佛经、宝物等。这些佛像里总共出土了一百多件辽代文物。其中,那个小银盒是所有文物中最宝贵的,里面发现了佛教的七珍以及佛牙舍利。

出土的辽代佛经也很珍贵,相当于填补了中国佛教史,甚至是印刷史上很大的空白。有趣的是,许多出土的佛经来自北京地区,在辽代,应县这一带属于辽西京(大同)附近,北京当时则是辽南京,印刷业很发达,应县木塔佛肚子里藏的佛经,很多都是在北京印好然后装藏到这里的。

木塔为何歪斜

应县木塔的歪斜,是大家都已经知道的事情。应县木塔面临的问题是,整体有一点倾斜,其中二层、三层的柱子自身还在内部倾斜,柱子发生歪斜最严重的地方是在二层。

我们现在在现场看到,木塔的这些歪斜柱子上都有十字标靶,这是文物保护工作者定期对它们进行监测使用的。比如今天这个时段,用仪器测了这个标靶的空间位置,过一段时间再来测一次,如果它的空间位置发生了位移,就能监测它发生形变的程度。

木塔从20世纪70年代开始进行加固,从那时到现在一直有小的维修加固。这些工作暂时可以保证木塔的安全,但不能从根本上解决问题。

加剧木塔倾斜有很多因素,比如木塔的自重非常大,然后风荷载、不可预计的地震、此前战争引发的破坏等等,都会对它产生影响。

还有一方面的重要影响是,木塔结构在历史上受到了本不应该有的人为破坏。我们需要讲一讲木塔“暗层”的重要结构作用,然后就知道它受到的破坏是多么不应该,多么致命。

比如木塔的第二层,实际有1.5层的高度,“明层”上面还有一个完整的结构层,也就是“暗层”。实际上应县木塔一共包含5个明层和4个暗层,外观看起来是5层,内部加上暗层实际共有9层。暗层(即结构层)和明层有很大的差别,明层只有垂直方向的柱子和水平方向的梁、枋、阑额等,可是暗层里有很多斜撑,斜撑过去的术语叫“斜戗”,它产生了很多三角形的构架,更加稳固,有点儿像现在大跨度建筑喜欢使用的桁架结构,我们在很多仓库、机场都会见到这种结构形式,只不过现代一般是用钢架,而应县木塔中是木头的桁架结构。过去有很多人表示遗憾,认为中国古建筑只会用梁柱体系,不会用三角形结构,其实他们不知道,中国古代匠人在盖楼阁、佛塔这种高技术的木结构建筑时是要用到三角形结构的,一般就藏在暗层里。

用现代的术语来说,暗层其实就像“圈梁”一样,把整座塔紧紧箍住了。原来应县木塔的每一个明层也有很多类似这样的结构,过去塔内只有东西南北四个方向各开一扇门,其余现在看着是格子门的地方过去都是墙,墙内暗藏玄机,里面带有斜撑,外面糊上泥墙,虽然当时外观没有现在玲珑剔透,可是结构非常稳固。

而在20世纪30年代,当地的乡绅们不知道木塔的这个结构原理,可能是出于想让木塔外观更加玲珑剔透的愿望,于是竟然一层一层地把这些墙全部拆光了。

日本学者伊东忠太在20世纪初拍摄的应县木塔照片,呈现的是塔的原貌。到20世纪30年代梁思成来测绘的时候还保留了一些明层的外墙,所以他知道原貌是什么样,他画立面图的时候也是那么画的。可是到了梁先生第二次来应县木塔补测一些数据的时候就发现,墙已经都被拆光了。对于木塔来说,这些墙其实是带有结构作用的,里面的那些木骨架是尤其重要的。

我们现在看到的木塔二至五层,没有了外墙(内含斜撑),光线充足,显得豁然开朗,然而实际上这是以破坏这座塔的结构,让木塔发生危险为代价的。

值得一提的是,梁思成是最早发现木塔歪斜并发出呼吁的人,不过,他的呼吁在很晚才被大家听到。他们测绘木塔是在1933年,后来又进行了一次补测,梁思成完成测绘报告大概是1935年,那时营造学社已经准备把这份报告和其他一些讲中国古塔的专论一起出一本书。可是后来全面抗战爆发,报告遗失,梁思成一路颠沛流离,去了四川李庄,在那里继续中国建筑史的研究。新中国成立后梁思成到清华创办建筑系,可是直到去世他也没有见到这份报告。甚至到2001年,纪念梁先生诞辰一百周年出版《梁思成全集》(九卷)时,也没有收录这份报告。又过了几年,在当年的文研所、现在的中国文化遗产研究院,终于找到了这份报告的原件。

在这份失而复得的报告《山西应县佛宫寺辽释迦木塔》中,我们看到,当年梁思成先生在绪论里有一段大声疾呼:“民国二十□年木塔遭受了最大的厄运,邑绅们将各层灰墙及其内斜戗拆除,全数换安格子门,不惟各壁内原有的壁画全成尘土,而且直接影响到塔身之坚固上,若不及早恢复,则将不堪设想了。”

木塔修复方案的讨论

大概从20世纪90年代起,很多专家参与了如何扶正应县木塔的讨论。比较流行的有四种设想。

第一种是最传统的落架大修,因为中国木结构建筑就像搭积木或者搭乐高一样,那么我们可以把这个“积木”拆了,哪些部件坏了就替换,重新装回来,这是传统的做法。比如晋祠的圣母殿就经过落架大修。

可是,这座木塔这么大,敢不敢拆?拆完了能不能装起来?这座木塔还有这么多的塑像、壁画,构件上还有那么多彩画,拆完了有可能都会遭受破坏,所以虽然有人提议,但暂时没有展开这么大规模的行动。

第二种是有人建议全身加固法,既然目前重要问题出在塔的二层、三层,那么就做一个巨大的八角形大钢架,从外槽也就是回廊的位置,从一层一直穿到三层。四层、五层问题不大就不动了。

这样的做法虽然能加固木塔,也不用把构件换掉,保持了木塔的原貌,但是光装这个钢架就要破坏好多构件,而且它自己肯定要受力,它的基础要往哪放?这个想法虽然很新颖,但真要实施也要动大脑筋,而且挑战非常大。

第三种是折中一点的方法,叫抬升法。有人设想,能不能把三、四、五层加屋顶当作整体从下面顶住,或者从外头吊起来,把二层修好以后,再让它们落回来。

这种方法想想也挺难。第一是能不能顶住上面的几层?第二是等到二层修好了,能不能放回去?木塔结构之间各种关联错综复杂,如果真要把它分开再合上,其实也面临巨大的挑战。

第四种是相对保守的,也就是好好调查目前二、三层失稳的构件,对它们进行局部加固,然后等待将来更好的方案出现。

以上是目前提出的几种主要方案。我不是这方面的专家,我的同事、清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆馆长刘畅老师长年关注如何对木塔进行维修。他认为,目前的四个方案,其实都是关注对木塔最严重的结构问题如何进行处理,说得更直白一些,就是如何做“骨科”的活儿。但实际上木塔的保护不光是骨科的事,还需要皮肤科、肌肉科,甚至精神卫生科,用“各科会诊”的方式来进行。他认为,我们这代人的工作,就是要把保护木塔的相关研究进行拓展,核心的任务是如何把“三甲医院”的技术力量全部用在木塔上。

梁思成夫妇与木塔

梁思成和林徽因是调查研究中国古建筑的最佳搭档,过去测绘古建筑经常要爬梁上柱,林徽因巾帼不让须眉,穿着旗袍就攀上斗栱和梁架,而且她很自豪地说过,自己是第一个登上天坛祈年殿屋顶的女性。

1933年这次测绘应县木塔,林徽因由于家庭的原因,遗憾未能参加,梁思成就天天写信把测绘的过程寄给她看。林徽因心血来潮,给梁思成他们的测绘工作来了一场“直播”——她把这些信加上自己的文章,发表在当时天津《大公报》的“文艺副刊”上。

我愿意把这场《大公报》上的“直播”称作“木塔下的情书”。里面有些段落我特别喜欢。

在文章中,林徽因描绘了梁思成来木塔之前就对它朝思暮想的那种感觉:“思成自从知道了有这塔起,对于这塔的关心,几乎超过他自己的日常生活。早晨洗脸的时候,他会说‘上应县去不应该是太难吧’,吃饭的时候,他会说‘山西都修有顶好的汽车路了’。走路的时候,他会忽然间笑着说,‘如果我能够去测绘那应州塔,我想,我一定……’他话常常没有说完,也许因为太严重的事怕语言亵渎了。”

其实,那时候的梁思成先生连一张清楚的应县木塔照片都没见过,于是“他想了这么一个方法,写封信‘探投山西应县最高等照相馆’,弄到一张应县木塔的相片”。因为他不知道谁是收件人,所以他就在信里说,请帮忙照一张应县木塔的照片,并且在里面放了一个银圆。

后来,那个照相馆真的把照片寄来了,还不收钱,林徽因说“这照相馆的索价也很新鲜,他们要一点北平的信纸和信笺作酬金,据说因为应县没有南纸店”。

梁思成还记录下了自己看到应县木塔的第一感受,他写道:“今天正式地去拜见佛宫寺塔,绝对的Overwhelming,好到令人叫绝,喘不出一口气来半天……我的第一个感触,便是可惜你不在此同我享此眼福,不然我真不知你要几体投地的倾倒!”他的第一反应是林徽因要是在木塔这边就好了,可以跟他一起分享这个快乐。最后他总结说:“这塔真是个独一无二的伟大作品。不见此塔,不知木构的可能性到了什么程度。我佩服极了,佩服建造这塔的时代,和那时代里不知名的大建筑师,不知名的匠人。”

他们二人那种对古建筑的激情澎湃的热爱跃然纸上。

梁思成先生和莫宗江先生当年花了整整两个星期来进行测绘,完成了巨大的工作量。后人看到的应县木塔立面图、剖面图是成图,实际上测绘工作要先画测稿,他们通常是在坐标纸上用铅笔打草稿,更重要的是在稿子旁边,把要量的尺寸线都标好,通常一层塔会量上百个不同的尺寸,然后梁先生、莫宗江一起配合拉皮尺、记数据,甚至要用到一些测量仪器,把这些数据全都保留好,将测稿带回北平继续工作,在测稿的基础上才能画出最后那些美轮美奂的图纸。

完成我们看到的那些成图,背后是厚厚的一本测稿,要通过测各层的平面、立面、剖面,甚至很多斗栱、梁架的大样,最后才能准确画出一个全图。成千上万的构件,每一个都要精心测量。这是巨大的工作量,他们用两周时间完成是非常快的。即便如此,当时他们测到塔的第五层(即顶层)时,真正的挑战才开始。应县木塔五层的天花板和藻井之上还有暗层梁架,然后再往上还有一个高11米多的塔刹,而且他们如果想去测量那个塔刹,就得爬到屋顶上头,没有任何保护措施。

梁思成他们当时带了科学的测量仪器,他给林徽因的信里说了,每层的檐口和塔刹用仪器测,但他们还要爬上去测量。因为仪器只能给塔刹测个高度值,然而塔刹造型很复杂,有覆钵,有相轮,有各种雕饰细节,梁先生测绘的要求非常细致,要把每个构件都测下来,就只好爬出屋顶去工作了。

据莫宗江晚年回忆:“当我们上到塔顶时已感到呼呼的大风仿佛要把人刮下去,但塔刹还有十多米高,唯一的办法是攀住塔刹下垂的铁链上去,但是这九百年前的铁链,谁知道它是否已锈蚀断裂,令人望而生畏。但梁先生硬是双脚悬空地攀了上去。我们也就跟了上去,这样才把塔刹测了下来。”

他们这么奋不顾身地做学问,除了科学精神之外,其实还有一个原因,就是当年中国营造学社的同仁们其实在和日本学者进行一场学术竞赛。

研究中国古建筑,中国人起步其实比较晚,西方人起步较早,日本人紧随其后,而且日本人比西方人做得要好。比如伊东忠太,作为日本重要的建筑史家,1901年就开始考察中国古建筑,那一年梁思成先生才刚刚出生,伊东忠太是梁启超那一代的人。他和低他一届的学弟关野贞,在中国做了地毯式的考察,等到20世纪30年代梁思成加入中国营造学社时,他们已经是这方面的专家了。

伊东忠太来营造学社演讲时直接说,研究中国古建筑,我们日本学者来做实物的田野考察好了,你们中国学者就配合我们做文献工作吧。而在1931年完成的《中国建筑史》一书中,伊东忠太又进一步宣称:“研究广大之中国,不论艺术,不论历史,以日本人当之皆较适当。”

可以想象梁思成、林徽因等营造学社成员,当时受了多大的刺激。所以从1932年他们开始研究宋辽金建筑和北宋的《营造法式》一书时,每遇到一个珍贵案例,他们一定全力以赴,将调查研究做到极致。当我们在翻阅相关历史记录时,仍能感受到他们当时心里憋着的这股劲。

中国营造学社的前辈们调查研究古建筑的往事,尤其是梁思成、莫宗江测绘应县木塔的经历,充分体现了他们的科学精神和爱国热情。我和“人文清华讲坛”制片人、清华大学新闻与传播学院的张小琴教授一起,沿着梁思成、莫宗江先生的足迹,登上了这座千年古塔的塔顶梁架,从南天门向外仰望,仿佛可见当年两位先生冒着生命危险攀上塔刹做测绘的身影。张老师在这里的一段话极好地概括了这一讲的主题:“我们穿越时间的距离,感受90年前营造学社的前辈们学术报国的拳拳之心;穿越千年,感受古代匠人精妙的技艺、高妙的智慧,以及它所代表的古老文明”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制