【读书者说】

在《中国近三百年学术史》中,梁任公称道王念孙《广雅疏证》说:

石臞七十六岁才着手著此书,每日限定注若干个字,一日都不旷课,到临终前四年才成,所以这部书可算他晚年精心结撰之作。昔郦道元作《水经注》,论者咸谓注优于经。《广雅》原书虽尚佳,还不算第一流作品。自《疏证》出,张稚让倒可以附王石臞的骥尾而不朽了。(梁启超《中国近三百年学术史》,俞国林校订,第346页)

石臞日课有恒如此,转可见著书之不易。“日课”的传统,历来为读书人所守持,明末复社名士冯京第的《簟溪自课》有这样的规划:“旦明寅,温已读书”,“朝明卯,念未读书”,“蚤时辰,课同卯时”,“禺中巳,钞书”,“正中午,饭罢临法帖”,“日昳未,学射”,“日旰申,作诗一篇”,“日暮酉,著文一篇,大篇以戌继之”。清儒曾国藩也有“日课十二条”,更是屡为后来读书人所效法。梁任公不只在著作中拈出此点,他自己实际也是沿承着这一传统。1910年,任公在致徐佛苏的信中说,自己有“日间一定之功课”,包括“临帖一点钟、读佛经一点钟、读日文书一点半钟、课小女一点钟”;到夜间则专注写作,“每日平均作文五千言内外,殊不以为苦”。

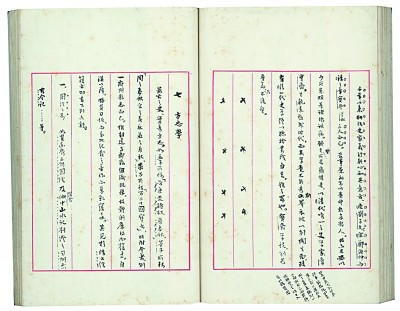

梁任公一生行止语默,多可为后人矜式,且读书著作,效率惊人。不过,因为他不记日记,后世对其一天之内的“日课”安排并不很清楚。有意味的是,梁任公尽管不设专门的日记册,却习惯夤夜记历,将当日所思所为简略记在所读的书眉或者稿本的天头上,这其实也是一种个人的起居之注。在2020年初出版的《中国近三百年学术史》校订本中,校订者俞国林便将任公的稿本眉批迻录在校记之中,为读者存留下任公的“日课”史料,归并一处,颇有可观。

一

任公自记著书日课,有这样几个特点:一是当日停笔时记起止;二是记文本增删修润;三是记当日待人接物。例如,在《清代学者整理旧学之总成绩》章《荀子》一节的文末,任公注曰:“以上四月十日稿。”后文《墨子》一节,又注曰:“十二日成。昨日入京,本日晚车归,从夜九时至一时半成此。”又后文《淮南子》一节,文末注曰:“十三日成。是日在君、厚生来,共晚饭。休息约二三小时。”直到十八日午,“续完本讲”,最终完成了《清代学者整理旧学之总成绩》的第二大章。倘若只是严格地“日课”著书进度,尚不能看出岁月人世的留痕。写作书稿之际的交游、思绪也一并记录其间,便在纸面上存留了生命的印记,甚至温度。在《学术史之编著及其他》一节之后,任公随记曰:“廿二日成。本日起甚早,晚饭后假寐,似感寒。十二时入浴,就寝。”这些当时的琐事如同一勺海水,经过时间的晾晒,仍能从中品出沧海烟波的味道。

任公一生著述丰硕,陈达曾回忆,兼任《清华学报》总编辑期间请梁启超写稿子,不几日便送来了《中国学术的地理分布》,令他感叹任公运笔之神速。黄伯易也提到,任公治学勤恳,连星期天也有一定工作计划,不稍休息。有时一面在写,一面又在答复弟子的问学。从《学术史》的多处停笔时间的记录里,我们亦可以理解“不几日”的背后,任公写作的精神之饱满和用功之劬劳。这些细节,更给了读者以时间的缝隙,去窥探他何以能够产出如此卷帙汗漫的学术成果。

我们平日所熟知的“文不加点”,只能是文学化的描摹,实际的写作过程,大都不会是太轻松的。在讲到《清代学者整理旧学之总成绩》时,为了呈现郑庠、顾炎武、江永、段玉裁对于古韵分部的异同,任公特地绘制了《郑顾江段古韵分部比较表》。此表完成后,任公当颇有成就感,便眉批道:“此表费一日之力乃成,因吾夙未治此学也。”倚马千言并不一定是一位学者的真实日常,相反,最为平常的状态很可能是焚膏继晷。任公在稿本中多处记下了夤夜写作的印记,有“十二时睡”“一时半睡”“二时寝”“二时半睡”“三时睡”等。特别是在《谱牒学》一节天头,任公自记曰:“四时就寝,几达旦矣。”当这些存留在正文之外的文字跳脱出来时,我们能够感受到一位学者曾经那么真实地生活于人世间,虽然身后留下了逾千万字的作品,令人瞠乎其后,但那些著作也都是一笔笔写就、一日日熬成的。

二

《学术史》在论及宋王应麟的《困学纪闻》时,评价此书为清代考证学的先导,故而清儒甚重之。不过,在属稿之初,任公并不很确定清儒中有谁为《困学纪闻》做过注,便夹条备注曰:“《困学纪闻》,惠定宇似未有注本,而何义门、阎百诗则有之,已补入。未悉对否?”撰就这一部分后,饮冰室的窗外大约晨曦微明,他便于稿本上注曰:“十四日成。阁笔时四点钟了。”到了第二天,任公又开启了《辨伪书》章节的撰写,大约写了2800余字,这较他平日5000字左右的写作进度自然显得低了一些。个中原因,任公在稿本中注曰:“十五日成。本日百里由京来,约在君共谈共饭,掇笔颇久。夜一时已甚倦,便睡去。”到了第二天,任公奋笔追补,将《辨伪书》一气呵成,写毕时又至夜永,稿本上留下了当时的情景:“三时睡。”又比如在完成《上古史之研究》一小节后,眉批注曰:“十九日成。昨夜枕上阅黄莘田之游俄记,达旦乃寝。午约莘田饭,故所成较少。一时寝。”“掇笔颇久”“故所成较少”,似是自我省思,也似是给另一个“自我”进行日课完成情况的交代。

文字诉诸笔端之后,仍需要打磨,力求简明,此即卢延让捻断茎须、欧阳修粘稿于壁的故事。校订本《学术史》以校记的形式,为世人呈现出任公字句琢磨之痕迹。任公在《科学之曙光》一节论及梅定九的地位时,稿本谓“历学脱离了占验独立,而建设在真正科学基础之上”,而删润时便用墨笔将“真正”二字圈去了。察其意,盖谓“科学”表意本明,故无需再缀一“真正”的定语。又者,避讳作为一项曾经重要的礼制和风俗,其遗风余韵还一直延续在民国著述中。任公作为前清举人,在书写中,于避讳代字是根深蒂固甚且是融入血脉之中的。即便到了民国,他著述的手稿,依然是习惯性地或不自觉地使用避讳,比如他会将“丘”写作“邱”,避孔子讳;将“玄”写作“元”,避康熙玄烨讳;将“弘”写作“宏”,避乾隆弘历讳。校订本也都在正文、校记中予以回改并说明。在著述架构层面,稿本中也留下了“又补作三叶余”“右边两叶,六日改作”“废去旧稿二叶半”“十四日改补”等说明。在《地理学》一节完稿后,任公附注曰:“以上三叶廿七日成。是日何慧珍远来,耽阁时间颇久。又此次撰地理学,因资料搜集未完,率尔落笔,故结构屡变,颇感狼狈。二时半寝。”遍观大方之家者难为言,任公对著述,悬起的自然是古今著作之林的高标准。

三

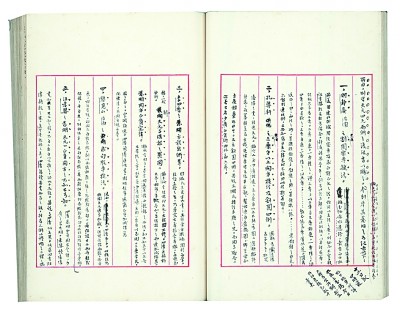

有些自述著作经过的文字,可以在稿本中记下,也可以于讲演时随口讲出,但在写定著作时,往往是无法径自录存的。翻检《饮冰室合集》版的《学术史》,可以注意到,任公在介绍顾祖禹时,对其生卒年交代得很明确:“生明天启四年,卒清康熙十九年(一六二四—一六八○),年五十七。”不过在稿本中,任公却是用小字进行了一段近于白话体的说明:“生卒年无考。我考了许久,考不出来。尤奇者,连《读史方舆纪要》成书年月亦无考。他自己虽作有几篇狠长的序,旁人也有几篇序,但都不署年月。”(任公语体文用“狠”而不用“很”)他曾经“考了许久,考不出”的疑惑,有的日后自己进行了填补,如在论及王寅旭时,稿本、清华讲义本等初期文本都记录下了任公的“不知阙疑”:“生卒年无考。惟知其明亡后二十余年犹存(见丁子复所作传),而年仅中寿(见杭世骏所作传)。”后来,待查明王氏生平后,任公便改写为“生明崇祯元年,卒清康熙二十一年(一六二八—一六八二),年五十五”。

有的阙疑之处则,留给了后世校订的人。如在论清学的实践实用主义时,任公提到,戴望曾批评“皖北某钜公序程绵庄书,颠倒白黑”。但是,他一时没有查考出此“钜公”姓甚名谁,便直言“不知其人为谁也”。经俞国林考索,我们便知道“钜公”原来指的是姚鼐,因为姚鼐曾撰有《程绵庄文集序》。有关一些历史文献的细节问题,任公也没有粗疏带过,而是常常用眉批的形式写下“查卷数”之类的标识。本文开篇,曾征引任公述王念孙“七十六岁才着手著此书,每日限定注若干个字,一日都不旷课,到临终前四年才成”的话,其实他对此评述并非完全有把握,故而在稿本眉间补记“年岁记不真,尚须细查”。

陈达曾描绘过任公写作时的情形:“写东西,材料都在脑子里,不用查书翻资料。他的书桌很大,四面都是抽屉,桌上砚台里的墨永远是不干的。”(姚雅欣《海燕飞来窥画栋——清华园北院旧址梁启超故居摭忆》)稿本所留下的“待查”之类随记,可与此描绘相印证,为写作中的梁任公作一还原实情的“写真”。

《学术史》是颇为独特的一本书,任公撰讲义、作讲演、修旧稿、发报刊以及学生记笔记诸环节交织在一块,令人有治丝而棼之叹。不过,俞国林的校订已经最大程度地梳理了此书文本谱系和相互之间的关系,也给世人存留了稽考此书成书过程与早期版本的线索。例如,第二讲《清代学术变迁与政治的影响(上)》一节,底本是任公在清华学校的讲义。后来《晨报》纪念号征文,任公因专注于清华的课程,无暇另起新稿,便“录副塞责”。交给《晨报》发表的文本前,任公还特地说明,自己近期在师范大学国文学会续讲此题,“或将来该会有笔记,可资参考也”。在撰稿时,任公有时会将部分预先印发的讲义加以剪切,直接粘贴在稿纸上。这在今天看来,倒颇有几分自我征引“文本环流”的趣味。

在《清代学术概论》中,任公曾有相当严苛的自我评价:“启超务广而荒……多模糊影响笼统之谈,甚者纯然错误。”涉及清代学术史的具体评价问题时,他也多有犹疑不决的地方。关于钱谦益撰《明史》的计划,任公有子注评论:“钱牧斋亦有志自撰《明史》,其人不足道,但亦略有史才。然书既无成,可不复论。”过后又加浮签曰:“拟改:钱牧斋亦撰有《明史》二百五十卷,其人不足道,但亦略有史才。然书既不传,可不复论。”任公躬身反省自己的学术“吾学病爱博,是用浅且芜”,但一种博大的通儒气象,却只能在此“务广”“爱博”的气度中方得涵育。后世对任公的评价,并没能超拔于他的饮冰自知。

四

《颜氏家训》云“光阴可惜”,任公也曾书写“无负今日”四字勉励年轻学子。任公作为士林之望,访客交游自多,这自然会占用他大块的著书时间,也会让他在客去人定之后有一种空落之感。在撰写《学术史》时,他便曾随手记下“今日两次客至,废时不少”,“昨日由京返津,未属稿。今日亦随意泛览各书,故所成甚少”。对写作进度的眉批,实际上也是对每日生命是否荒废的检视。在《乐曲学》一节中,任公自记:“是日作应酬杂文二篇,又改稿七八叶,故所成仅此。二时半寝。”等到第二天奋笔将《乐曲学》写毕,复自记曰:“此题如此繁重,夙所未习,一日之力能成此,颇自喜也。二时就寝。明日入京,须一来复乃归。暂阁笔。”我们今日读来,尚能感受到任公从奋袂追补、痛快写作的光阴流逝中获得的心安。

如上所引,任公写作《学术史》时,常往来京津讲学,故凡入京前,例皆自注:“明日入京,暂阁笔。”等从京城返津,则立即投入到《学术史》的撰写之中:“十二日成。四时寝。昨日晚车始归,昨夜未属稿,今日亦颇为客所嬲,然并所改旧稿已成十叶矣。”在《史学家法之研究及结论》一小节之后,任公特意于稿本中记下:“廿三日太戈尔北来,往车站接他,回来写这几行。忽然又做了《亡友夏穗卿》一篇,做成已两点钟,便睡觉去。明日入京,此稿暂阁。”在北京参加接待泰戈尔的诸方活动,整整用了十天,回津后任公立即开始着手撰写《方志学》一节,并注曰:“五月四日成。入京凡十日,昨夕始归。在京未成一字,中间曾作《印度与中国文化之亲属的关系》一篇,为欢迎泰谷尔也。夜二时就寝。”泰戈尔访华是当时文化界的盛事,因任公等人以“讲学社”的名义力邀而促成,任公将其事记于正在写作的书稿中:一桩盛事,寥寥数笔,与一部正在形成的著作有了真切的连接。

写作者离开世间之后,其命运往往以书的命运为命运。在生前,很多人为了对抗这种“命运”的安排,会尽心尽力地去记录,这是存在的本能,也是可悲悯的徒然。如今能读到的学人日记中,平常起居、学业交游以及生活志趣诸般原貌,是当时的琐屑,更是心史之留痕。惜乎任公不作日记,好事者如吾辈,只得在他著作的副文本里去下一番“考证”功夫。《学术史》中的夹注、眉批,甚至是散落于书页边缘的模糊字迹,都是这部学术著作的独特组成——学人书事,正是由这些可能失落的文字,默默地载记着。

(作者:李成晴,系清华大学人文学院写作中心讲师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制