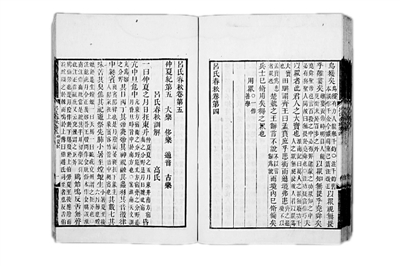

司马迁《吕不韦列传》记载:“吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为‘八览’‘六论’‘十二纪’,二十余万言。以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。”又在《太史公自序》中说:“不韦迁蜀,世传《吕览》。”张守节以为《吕览》“即《吕氏春秋》也”(《史记正义》),许多学者也认同此说,这似有不周。《吕氏春秋》应该有大小之别,大的包括“十二纪”“八览”“六论”,小的只指“十二纪”。《吕览》则是指“八览”“六论”,不包括“十二纪”。严格地讲,原本“十二纪”是一部书,“八览”“六论”是另一部书。

一

《吕氏春秋》与《吕览》为两部著作,前人已经指出过。如孙人和《吕氏春秋集释序》说:“‘十二纪’初为一部。”“‘八览’‘六论’自可别行。”(许维遹《吕氏春秋集释》,中华书局2016年版)蒋伯潜也说:“或此书原分二次编成,《十二纪》为一次,《八览》《六论》又为一次;前者名《吕氏春秋》,后者名《吕览》:后乃合为一书欤?”(《诸子通考》,中华书局2016年版)其所依据的是作为序言的《序意》篇的位置。按周秦古书通例,序言在一部书的最后。余嘉锡说:“于篇末为之叙。”(《古书通例》,中华书局2009年版)即指出了这一点。现存的《序意》是残篇,内容有缺,此不论。但是其位置在“十二纪”之末,足以证明“十二纪”作为一部著作至此结束,“八览”以下是另一部著作。这是一个很有说服力的内证。

司马迁《十二诸侯年表》和《吕不韦列传》中都是“八览”“六论”“十二纪”的顺序,“十二纪”在后,一些学者据之以为《序意》就是包括“八览”“六论”的序言,只是因为残篇,有所缺略。如吕思勉说:“《序意》一篇,当兼该全书,而但及‘十二纪’者,以有缺脱也。”(《先秦诸子概论》,译林出版社2016年版)这应该有误。书名《吕氏春秋》,“春秋”是对“十二纪”而言。毕沅案:“以‘十二纪’居首,此‘春秋’之所由名也。”(许维遹《吕氏春秋集释》,中华书局2016年版)故而“十二纪”一定在前。从吕不韦“为民父母”(《序意》)的抱负看,“十二纪”逐月政事纲要所体现的政治思想是最重要的,自该首位。孙人和说:“不韦著书之旨,当在‘十二纪’。”(《吕氏春秋集释序》)若“八览”“六论”在前,则该称《吕子》之类,与《淮南子》的名称相似。司马迁的著述多贯彻了个人的认识,并不拘泥于文献目录。如介绍庄子,列举的是《渔父》《盗跖》《胠箧》篇,都不在“内篇”;介绍韩非子,重点在《说难》:显然都出于个人的理解。这里把“八览”“六论”放在前面,当是认为其所集合的各家学说更有价值。这与现代重视这部分所保存的思想资料是一个道理。

其实,我们比较其思想内容,也能得出原本为两部著作的结论,可为补证。

(一)从两者的内容结构看,各自形成体系。“十二纪”根据四季十二个月排序,每“纪”第一篇都是先天象、地象,再君王行事要点,最后告诫违时必有灾难。这样构成纵贯线,指示一年中每个月份的政治管理重点。表述很机械,但是结构严谨。只有“季夏纪”多了“中央土”一段,这当是为了解决“五行”配“阴阳”的问题加上去的,是特例。每“纪”后各附四篇,有标题,为与该“纪”相关的思想观点,是逐月政事的关节。如余嘉锡所说,“此所谓春生夏长秋收冬藏也,其因四时之序而配以人事,则古者天人之学也”(《四库提要辨证》,中华书局1980年版)。一般所谓的每“纪”五篇,其实是每月一“纪”,另附四篇。四篇的标题形式与“某某纪”不统一,说明是相对独立成系统的。十二个月的“纪”是时间性的,“四”喻示四面,指空间,由此构成一个包罗一切的宇宙系统。显然,“十二纪”有一个完整的结构体系。

(二)从著作的指导思想看也不是同一家的。陈奇猷说《吕氏春秋》的“指导思想为阴阳家,其书之重点亦是阴阳家说”(《吕氏春秋校释》,学林出版社1994年版),这当是对“十二纪”而言。而“八览”“六论”内,各篇基本上论题、论点各异,思想倾向也大相径庭。如《先识览》指示要认识国家政治的关键所在,开篇强调要以民为本,与孟子思想一致,接着《观世》近墨家“尚贤”一脉,《知接》《悔过》属兵家、术家理念,《乐成》《察微》阐述道家思想,《去宥》与荀子的“解蔽”近似,《正名》又为名家学说。这与《艺文志》“兼儒、墨,合名、法”的“杂家”定义一致。许多学者判定今本《吕氏春秋》为杂家著作,应该是根据“八览”“六论”的篇幅比例大,且“十二纪”中每“纪”另附的四篇也有集合性质而得出的。

二

上述当可确定其原本为两部著作。由此,还可以推测一点:吕不韦所公示的《吕氏春秋》,可能就只是“十二纪”。理由是,若包括了“八览”“六论”,则篇幅太大,不可能展示。而且“纪”的逐月政事典要及相关阐述才是需要征求意见的;其他属于各家学说的杂合,并非原创,没有接受批评的必要,也没有显摆的理由。

《吕不韦列传》记载:“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。”“布”句应该有成分省略,当为“[曾]布[‘十二纪’于]咸阳市门”。之前“集论以为‘八览’‘六论’‘十二纪’,二十余万言。以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》”,是概述全部的成果。后学习惯于承前省略,就误以为公示的是《吕氏春秋》全部。大家知道,“十二纪”约三万字,加上“八览”“六论”,有十一万多字(此概数据电脑统计,不包括标点)。若加上《序意》缺掉的部分,“八览”佚失的一篇,则约十二万字。当时书写在竹简上,约三万字,尚可以“布咸阳市门”让人阅读品评。若十二万字,难以想象城门有这么大的布置空间,且有人能阅读全文并加以品评。而且“十二纪”的文字谨严,当可自诩“能增损一字者予千金”(《吕不韦列传》),故“时人无能增损者”(高诱《吕氏春秋序》)也为可能。而“八览”“六论”随意、粗糙处不少,郭沫若就指出:“好些篇目明明是勉强凑成,或把一篇割裂为数篇(此例甚多),或把同一内容改头换面而重出(例如《应同》与《召类》,《务大》与《谕大》,《去尤》与《去囿》),因而全书的体裁,在编制上实在也相当拙劣的。”(《吕不韦与秦王政的批判》,《十批判书》,人民出版社1954年版)高诱以为“时人非不能也,盖惮相国,畏其势耳”(《吕氏春秋序》),此理由不足。战国后期士人横议尚是传统,吕不韦仿战国四公子,“以秦之强,羞不如,亦招致士,厚遇之,至食客三千人”(《吕不韦列传》),可见对这一传统的遵循。秦初讨论郡县制,依然畅所欲言,焚书坑儒以后才有“惮”“愄”的情形。假如这一点能够成立,那么就可以判定:

(一)“十二纪”各“纪”的著作权属于吕不韦。其可能有战国时期士人的认识成果,也应该有门人的著述,但是最后为吕不韦定稿。试想:若是战国时期已经有类同的完整著述,学人所知,吕不韦怎么会把它作为自己的著作“布咸阳市门”,且有“能增损一字者予千金”的夸耀,而不怕贻笑大方呢?

(二)《礼记·月令》当后于《吕氏春秋》。很可能是在公示时被有识之士抄录,后收入到《礼记》中。郑玄说:“名曰《月令》者,以其纪十二月政之所行也。本《吕氏春秋》十二月纪之首章也,以《礼》家好事抄合之。”(《三礼目录》)甚是。

(三)《吕览》(“八览”“六论”)的编著完成在《吕氏春秋》(“十二纪”)公示之后,约公元前241年至前237年。《序意》记载:“维秦八年,岁在涒滩。”说明“十二纪”完成于该年。“涒滩”是“太岁纪年法”中的年名,在“申”年。孙星衍《问字堂集·太阴考》:“考[秦]庄襄王灭周后二年癸丑岁,至始皇六年共八年,适得庚申年,申为涒滩,吕不韦指为是年。”张岱年《中国哲学史史料学》:“所谓秦八年,是秦灭周后的第八年,即秦始皇六年。”(三联书店1982年版)秦始皇六年即公元前241年。《吕不韦列传》又云:“秦王十年十月,免相国”,“岁余……秦王恐其为变,乃赐文信侯书曰:‘……其与家属徙处蜀!’吕不韦自度稍侵,恐诛,乃饮鸩而死”。即公元前237年去世。“八览”“六论”当是在这四年中编著成书的。《太史公自序》云:“不韦迁蜀,世传《吕览》。”当是说被贬迁蜀时,《吕览》开始传世,这也说明其后出。这也可补证《吕览》不包括“十二纪”,若包括在内,则“布咸阳市门”以后已“世传”了。

无疑,吕不韦与他的门客组成了一个思想学派,可称为吕氏学派。“十二纪”与“八览”“六论”都属于该学派的著作,依据汉代整理著作的惯例,是可以组合在一起的,与《庄子》的“内”“外”“杂”篇同例。故而《四库全书总目提要》说:“(《季冬纪》)末一篇标识年月,题曰《序意》,为‘十二纪’之总论,殆所谓‘纪’者犹‘内篇’,而‘览’与‘论’者为‘外篇’‘杂篇’欤。”这里把《吕氏春秋》与《吕览》分别开来,除了还原文本客观的企图,还意在为梳理吕氏学派的思想流变提供基础。

(作者:张涅,系浙江科技学院中文系教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制