为满足学科建设、出版机构和研究者需要,近年来明清地方档案的整理与出版如雨后春笋般涌现出来。在充分肯定这些成绩的同时我们也注意到,由于缺少完备的行业规范与约束机制,导致明清地方档案的整理方式与出版成果良莠不齐。当前,数字化的文献整理一时还难以全面展开,纸质出版仍是主要方式,文献整理和出版至少可从以下三个方面加强管理与规范。

以案卷为单位,按“件”整理

上个世纪,对《巴县档案》《宝坻档案》等地方档案的整理,只做了案卷级的著录和标引,完成了案卷目录,而未涉及卷内每份文件。而现在对一些历史档案的文件级整理,却隐去了案卷标题,以致在利用时只能通过某一件文件的档号去查阅同一卷档案,十分不便。而在档案整理过程中实行“以案卷为单位,按件整理”,能够有效解决这些问题。“以案卷为单位,按件整理”,是指档案整理首先要保留案卷的形式,在此基础上厘清卷内的文件数量。经整理的目录同时需有案卷目录和卷内文件目录,卷内文件目录就是文件级目录。这种整理方式对于保存档案原貌、进行研究、撰写题名、开展数字化工作等都具有重要的意义。

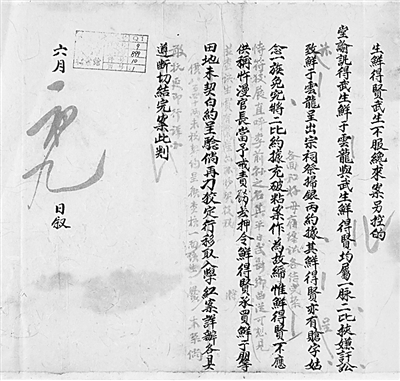

目前,对一些重要档案的数量介绍,多是“余件”“多件”之类的模糊表述。一些整理成果和出版品多将本为数件的档案合并为一件,或将本为一件的档案拆分为数件,其根源在于对“件”的内涵不明确。何为“件”?即归档文件的数量单位,与我们说的一份、两份的“份”是一样的,一件文件就是一个单份文件。在整理过程中,有些比较容易判定,譬如一份完整的词讼状、札文。但也会遇到一些比较复杂的情况,试举几例:例如《孔府档案》第60卷“本府处理公务稿簿”保存了孔府在明万历十八、十九两年处理公务的文稿,按常规整理,一般统计为一册(卷)而不再分件,但这样处理的问题在于:一是检索不到这两年孔府处理公务的数量与类型;二是如果“件”的数量未知,以后数字化时还得重新处理。而去分件时,又会发现一张纸上抄录有数个不同文种且不同时间的档案(此现象在其他档案中也常见),这与我们通常所看到的“单独成页”的情况完全不同。那么,究竟如何分件呢?笔者认为,尽管在一页纸上,当以一个事由或内容认定为一件为妥,否则在撰写题名时也会纠缠不清。在出版时也应切割为数件为佳。同时,需对稿簿下分件、同页切割的情况添加“说明性文字”,以反映档案的原貌——其实,这里的“簿册”与文件登记簿、鱼鳞图册、归户册一类不同(参见《巴县礼房接词簿一册》,《巴县档案》6—7—1716,宣统元年四月),册内每份材料相对独立,相当于“案卷”,只是古人采用了装订成册的组织方式罢了;又如在《孔府档案》中,同一内容有草稿、定稿等形制,有人认为草稿不具备法律凭证作用,只保留定稿就可,实则不然。因为内容虽一样,但成文却有先后之分,外观特征也有较大差异(如草稿删改多,字迹往往比较潦草,也无盖章、画行),而这恰是我们研究文书流转的重要文献,所以应该完整保留,各为1件(这里,笔者不赞同《归档文件整理规则》〔DA/T22—2015〕所载“正本与定稿为一件”的规定);再如,在《南部档案》的整理过程中,我们也常会遇到一件诉讼状上附作为证据的“粘单”,这件粘单如何处理呢?在笔者看来,粘单单独计一件为好,否则其内容就无法检索。同时为体现其与诉讼状的关联性,将之标注为诉讼状的附件为佳。

其实,一个案卷“件”的数量统计准确性还与当初“案卷”的整理质量有关。在档案整理过程中,我们经常会发现卷面标注的是某一案由,但里面装的却有与之不相关的两个或多个不同的事件,或者一个案件散布在几个卷宗里。遇到此类“串卷”现象,在不能另编案卷号的前提下,以归并为妥。对于不能归并的,在此卷下另行排列,同时撰写说明予以区分。比如明代《孔府档案》第6卷“成化年间修刊孔氏宗谱(一)”与第7卷“成化年间修刊孔氏宗谱(二)”,先前的整理者整理为2卷2件,这是由于纸质档案整理时受每卷的厚度限制造成的。现在统计时当归并为1卷1件;又如清代《南部档案》第5-279卷,按卷面所写,档案应是“民人王朝忠等具告何中瑄等私设霸市一案”的相关内容,但前4件档案完全与此案无关。这4件若找不到所属案卷,当在此卷下单独归为一类,添加题名。对于这些更改,都需在凡例中有明确的交代,并在调整卷中分别作说明。如此等等,都需要我们去研究,并加以明确。

文件题名撰写基本要素须完备

题名的撰写是地方档案整理最核心的工作,一般包括时间、责任者、事由、受文者、文种等5个要素。对于每个要素的内涵与操作,国家出台了相应的指导性文件,如《明清档案著录细则》(DA/T8-94)、《明清档案著录文字使用规则》(试行本)、《明清档案分类表》(试行本)、《明清档案文件级目录数据采集操作办法》(2016年发布)等,不过,实际整理出版过程中仍存在一些问题。

笔者以为,目前对具有一定规模的档案的整理,都是团队作战,人员多且流动性强,对于题名的著录,当坚持原则性,并适当与灵活性相结合,否则提交的信息会因为“标准不统一”而变得“花样百出”。何谓原则性?简而言之,就是原生性,即档案原文是什么,就抄写成什么,但是对于有的档案却不能一味这样,需要灵活处理。

对于各要素的著录,不同种类的档案差别很大,须逐一研讨,方可得其要领,此处仅以整理过程中争议较多的几个问题作点讨论:首先,不是所有的题名著录都需有前文所述5个要素。公文稿件类的档案,著录格式可缺省受文者;对于具备行文对象的档案,须加受文者项,但从文种名称可以得知受文者的,如诏令文书、上奏文书、告示、讼状等,可以省略。其中对于受文者的连接词,可照搬原文,或用行、呈、移。“行”用于下行文,“呈”用于上行文,“移”用于平行文。现在很多题名不这样处理,一律用“给”或“致”,就不是原汁原味了。对于档簿、图表、单、诰命、地契、清册、花名册、章册、总册、调查表一类的档案,采用“时间+内容+文种”的格式就可。其次,对于责任者与受文者的著录,一般摘录档案就可,不需要考证出全名、职务。若要求写全名、职务,团队最好先提供“查证表”,以便著录者查阅(否则因著录者个人的水平与精力,往往会出错),同时对于考证的部分标注考证符号。再次,事由一项,遇到记载过于冗长或简单的档案,就不能完全照录,应适当删补,以反映出该件档案的大致内容。最后,档案里往往会出现“一稿多用”的情况,这样一件档案里就会出现多个受文者,也可能因受文者级别的不同导致不同的文种,著录格式可以采取“时间+责任者+事由+受文者1+文种、受文者2+文种”的形式。

原色影印出版

笔者曾在不同的场合多次强调,明清地方原始档案作为一种写本文献,不同于纯粹的刻本文献,其用纸有红、白、黄、蓝等颜色之分,书写有朱笔、墨笔之异,画行、画押、钤印等都有相应的程式与规章,相比黑白印制、点校出版,原色影印更佳(参见吴佩林:《地方档案整理向何处去——基于清代地方档案整理现状的反思》,《光明日报》2016年4月9日第11版)。但事实上,我们看到已出版的308册《清代四川南部县衙门档案》、91册《清代新疆档案选辑》仍是黑白印制,这样做的结果就是使得不少信息被遮蔽,大大降低了档案的文物价值和研究价值。

受条件限制,《巴县档案》《宝坻档案》《冕宁档案》《循化厅档案》《南陵档案》等地方档案都以黑白缩微胶片制作。现在若再出版,宜重新制作,以原色影印为佳。若考虑出版成本,至少应使用灰度印刷。尽管不能反映纸张颜色,但能明显区别墨笔和朱笔,并能反映出水渍虫蠹、皱褶破损、字迹浓淡等问题,相比完全去底色的黑白印刷,保留了更多信息。

此外,考虑到纸幅有长短高低之别,若不能原样影印,可以采取附录尺寸的方式解决。对于一些尺寸特别大的档案,可以借鉴《孔子博物馆藏孔府档案汇编·明代卷》的做法,另附一册,以拉图、折页等方式制作。

20世纪上半叶,对明清内阁大库和大内档案的整理历经曲折,也积累了丰富的经验(如尊重档案来源原则、保持历史档案的原貌、片纸只字不得废弃等),出版的整理成果为学界提供了丰富的史料。遗憾的是,地方档案整理并没有充分汲取以往的宝贵经验教训,仍然存在一些亟待改进之处。档案是不可再生资源,如果不严把质量关,不及早纠偏,会造成大量的人力、物力和财力浪费,应该成立专门的指导委员会,结合先前的国家行业标准和当今技术条件制定出一套符合地方档案的行业规范或工作手册,并加以指导,推广好的经验和做法。

(作者:吴佩林,系曲阜师范大学特聘教授,本文系国家社科基金重大项目“历代孔府档案文献集成与研究及全文数据库建设”〔13&ZD108〕阶段性成果)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇