金猪拱门将欲去,子鼠呈瑞送春归。有趣的是,从《诗经》里的“硕鼠硕鼠,无食我黍”以及苏轼在其《黠鼠赋》中“异哉,是鼠之黠也”的兴叹,都不难发现老鼠给人们留下的印象似乎并不太好。在著名的昆剧《十五贯》中,头号反派人物“娄阿鼠”不仅以“鼠”为名,就连其扮相也是要在眉目正中画上一只白鼠才显“般配”。事实上,在古人的艺术世界里,老鼠所承载的含义与情感远非令人反感那么简单。

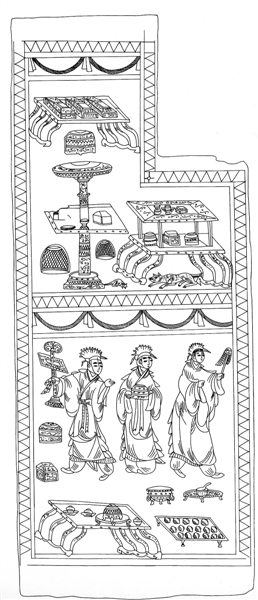

在山东沂南北寨汉墓的画像石中,我们可以看到穿梭于古人日常生活中的老鼠形象。画面中,一只花猫警觉地匍匐于摆满佳肴的几案下,它正盯着不远处一只相向而来的老鼠。整个画面以静写动,令人遐想连篇。这种充满写实趣味的画面和主题,在其他汉墓中也时有发现,共同传递出人们对猫鼠关系的兴趣。

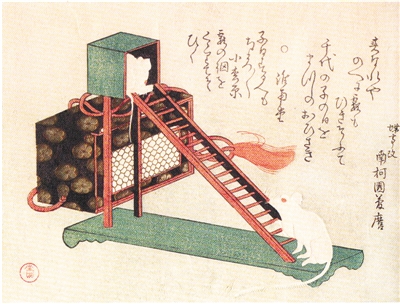

猫和老鼠的主题在民间美术中得到了更多表现。例如江南地区流行的泥塑“蚕猫”,是现实中深受蚕农信赖的驱鼠神器。而著名的“老鼠娶亲”故事也有大量的年画或剪纸作品传世。在我国很多地区都流传着正月里的某一天老鼠会“嫁女”或者“娶亲”的传说。每到这天夜里,人们都要早早歇息,为老鼠的活动提供安宁的环境,有的地方甚至还要准备糖果点心“犒劳”老鼠。在不少表现这一题材的年画作品中,老鼠们吹拉弹唱,抬着花轿组成送亲的队伍,其中领头的老鼠还要向挡路的猫咪作揖送礼,乞求放行,令人看了忍俊不禁。

专门描绘老鼠的画作,在美术史中并不多见。在北宋末年编纂的《宣和画谱》中,曾记载过边鸾的《石榴猴鼠图》、徐崇嗣的《茄鼠图》以及易元吉的《青菜鼠猿图》等作品。这些画家都是五代北宋时期的花鸟画家,但他们的画鼠作品未能流传至今。不过,单从画名上来看,此时不仅已经出现了专门的鼠画,还逐渐形成了将老鼠与猫以外的其他动植物相组合的构图模式,而这种模式对后世的鼠画也产生了影响。

元代画家钱选不仅擅长淡雅的小青绿山水,对花鸟画也颇为兼擅。文献中记载他曾经画过一幅《硕鼠图》,并受到同时代及后来不少文人的题咏。尽管这件《硕鼠图》今天已不可获见,但从另一件同样传为钱选所作的《莲实三鼠》册页中,我们或可一窥他画鼠的风采。《莲实三鼠》描绘了三只大小各异的老鼠啃食着不同的食物。它们似乎是一家子,正守着一堆橘子、莲子、枣子和菱角等大快朵颐。这些老鼠都以浓淡墨色晕染而成,并仔细地点画出它们的毫毛,不仅形态写实逼真,神情也惟妙惟肖。钱选名下的类似作品还有《瓜鼠图》。画家取“瓜瓞绵绵”之意,将带着藤蔓的瓜与老鼠们组合在一起,表达对子孙绵延的祝福。需要指出的是,老鼠之所以成为祝愿子孙昌盛的标志,一方面由于其繁衍能力强大,另一方面则与它在干支中处于“子”位密不可分,而这也是老鼠在传统绘画中所具备的另一种重要寓意。

真正以画鼠闻名的,恐怕非明宣宗朱瞻基莫属。现藏北京故宫博物院的一卷《三鼠图》便是代表作。这件作品由三件创作于不同时期的独立画作接裱而成,每幅作品各绘一只老鼠。白鼠在传统文化中具有独特的含义。晋代葛洪在《抱朴子》中就曾记载“鼠寿三百岁,满百岁则色白。”这种白鼠可以占卜未来的吉凶,也可以知晓千里之外所发生的事情。据此,朱瞻基笔下的白鼠或许还具有祝寿一类的寓意。事实上,魏晋史书中将“白鼠现世”作为祥瑞的记载也颇为常见。这不仅反映出彼时人们对白鼠的敬仰与崇拜,也是老鼠逐渐为人们所神化的例证。我们同样可以在敦煌榆林窟第25窟的佛教经变画中看到白鼠的形象。中唐时期的画家在画面中极不起眼的位置以简率的笔触勾勒出一只白鼠,而这也是目前敦煌壁画中仅见的老鼠形象。其实,在古老的神话世界里,老鼠还扮演着更多的角色,它们穿梭于不同的时空与心灵之间,在艺术史中留下星点斑斓。

上世纪八十年代,在山西曲沃县曲村出土了一批鼠首提梁龙纹卣。这些西周青铜器的纹饰颇具特色,其提梁根部被装饰为长着一对圆形大耳的鼠形兽首。在青铜礼器上点缀这样的装饰,体现出在当时当地的信仰世界里老鼠已经具有相当的地位。本世纪初,在陕西定边郝滩乡东汉墓葬中发现一幅描绘西王母宴乐题材的壁画。画面下部一只拖着长长尾巴的人形老鼠正在手舞足蹈地击打编钟,为墓主灵魂升仙而伴奏,全然不似上文提到的沂南汉墓画像石中所看到的动物形态的老鼠。可见,老鼠在东汉时代人们的生死观里扮演着重要的角色。

除了与祭祀或升仙有关,老鼠还扮演着守护神的角色,这便是古代丝绸之路沿线流传广泛的“鼠王传说”。玄奘在《大唐西域记》中记载了古代于阗地区瞿萨旦那国王祈请鼠王显灵,带领众多巨鼠相助战胜匈奴的故事。20世纪初,斯坦因在位于我国新疆地区的丹丹乌里克唐代遗址发现了一块木板彩画,直观地展示了时人所信仰的鼠王形象。这件横向条状彩画可能是当时佛寺建筑的装饰构件。画面中的鼠王头戴宝冠,身着蓝色圆领红袍,侧脸朝向画面左侧,躯干则正对画外,表现手法与古埃及绘画中常见的“侧面正身律”相似。画家将鼠王的眉眼进行精心的人形化处理,其目光如炬,传递出坚毅与睿智的神情。类似的传说在中西亚地区广为流行,结合绘画的构图特征,不难说这是古代丝路文明交流互鉴的又一个缩影。而在后来的唐玄宗时代,鼠王传说进一步传入中原,演变为天宝元年协助唐军战胜吐蕃的战争神话。

1976年在陕西兴平县的茂陵一带,曾出土过一只西汉时期的圆雕铜鼠。这只老鼠呈伏地状,刻工精细,甚至连毫毛都得以錾刻而出。其口中衔着一枚圆球,一般认为这是葡萄之类的水果,但也可能是表现正在吐宝的老鼠。在后世诸多民间题材艺术品中,我们时常可以看到“吐宝鼠”的身影。

自朱瞻基以画鼠闻名后,以文人画的方式来描绘老鼠渐成新风,呈现出不同以往的趣味。朱耷在其名作《安晚图册》中表现了一只伏于顽石之上的老鼠。画家以写意式的简笔擦染出老鼠的躯体,对其头部则略加雕琢,可谓跃然纸上。这只老鼠身形细长,似乎正欲从顽石跃下,却又无从落脚,踌躇不前。

近代以来,画坛巨匠齐白石堪称画鼠名家,老鼠是其一生热衷表现的题材。相较前人,齐白石画中的老鼠无论从技法还是内容上都更为简单率真,雅俗共赏。他擅长用变化丰富的墨团来表现鼠的躯体,巧妙利用水墨晕染的层次效果来营造肌肉结构和毛皮质感,显示出深厚的造型功力。在一件名为《鼠子闹山馆》的作品中,作者自称是被乡人窃走了心爱的原作,遂“快成此幅”聊以自慰,足可见齐白石的鼠画在当时便深受世人喜爱,以及他对此类题材的驾轻就熟。齐白石笔下的老鼠大都在偷油、偷食、啃书、吃蜡烛,这些形象来源于画家真实的生活体验,承载着画家丰富的情感。可以说,白石老人将老鼠贪吃又可爱、狡猾又机灵的性格表现得淋漓尽致,而这种看似矛盾的画面背后,所传递出的正是千百年来人们对老鼠简单而又复杂的感情。

鼠,这个看似不起眼甚至并不讨喜的小动物,在我们的艺术传统中占据了一席之地。它们跃然于纸面、壁上,寄托了人们对安定富足的希望。庚子鼠年,启福启新。

(作者:王瑀,系中央美术学院人文学院教师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制