起源:从新石器时代开启辉煌

中国古代是没有“工艺美术”这个词的,它是上个世纪初从日语引进的,进入汉语还不到一百年。虽然名词出现得很晚,但是工艺美术它的历史很长,在江西的万年县,考古人员发现了两万年以前的陶器,这被认为是世界上最早的陶器,但是那个时候工艺美术还没有普遍发展,工艺美术开始普遍发展,是在新石器时代。

美术至少包括三个内容:绘画、雕塑、工艺美术。在新石器时代,工艺美术比绘画、雕塑更加辉煌、成熟,绘画与雕塑的成就几乎都要借工艺美术展现。

在古代,工艺美术是指用手工业方式制作的造型艺术。它的制作属于手工业生产,但是产品却是艺术品。工艺美术品包含两个特性,一个是精神文明属性,一个是物质文明属性,这是它的内涵。

就工艺美术的外延而言,我们是按照材料来分类的,可分为六个门类,包含丝绸等织物、陶瓷、玉石、金属、漆木以及其他。在古代,工艺美术品主体就是日用品,但日用和欣赏没有根本的界限,所有的日用品都可以欣赏,很多的欣赏品也可以使用,

下面我们来分析几个品类:

第一类是丝绸。现在的行业管理把丝绸归入了纺织,与工艺美术并列,使工艺美术行业对机织物不是那么关心,不过在古代,织物是中国最重要的工艺美术品。中国古代是农业社会,农业社会常常说男耕女织,就是说有一半人从事纺织,所织的产品很多是丝绸。这样一来,丝绸它的从业者众多、产值最大,它的盛衰直接关系国计民生。而且丝绸在政治上很重要。中国古代是等级社会,人们穿着使用丝绸,都有严格的等级界限,丝绸就是等级制度的重要物质体现。比如,做官要穿官服,而古代的官服一般都是用丝绸制作的,它的颜色、图案甚至图案的大小都有严格的等级限制。这样它就成了古代识别人身份最基本的视觉标志。另外,丝绸经常是做面料的,服装是为了给别人看的,因此丝绸的展示性特别强。如果一种图案同时出现在几个工艺美术门类里,只要在丝绸里也出现了,丝绸往往是那些门类的根源,而且丝绸纹样的变化也引领了其他门类纹样的变化。

第二类是陶瓷器,是现存遗物数量最多的种类。陶瓷跟丝绸不一样之处在于,丝绸易腐烂,因此越早的东西保存下来的就越少,陶瓷一旦烧成,只要没有外力作用,它就不腐不烂,永远存在,哪怕碎成残片。

第三类是玉石器。玉有矿物学标准。不过这个标准很晚才出现,是18世纪由法国人制定的。中国的古人肯定不会了解以后由外国人制定的标准,所以中国古代的玉石器包含种类和今天不一样,古人的玉石器概念包含和田玉、南阳玉、岫玉、玛瑙、水晶、青金石、翡翠等。

中国古代玉石器在制作里是等级最高的材料。唐代窦皦墓出土的玉带是古代装饰非常华美的玉带。在唐代,三品以上也就是宰相和宰相以上的人才能佩戴玉带。

第四类是金属器,早期主要是青铜器,以后有金银器、珐琅器等。珐琅器一般用黄铜作胎,其中以景泰蓝最为有名。

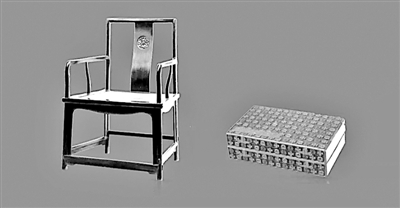

第五类是漆木器。这里我举几件器物。一件是清代中期的剔红锦纹书式盒,它的模样像一函书,其实是个盒子(见图1)。还有这件明晚期紫檀南官帽椅,它特别有名,椅子的主人曾是文物大家王世襄。家具造型应当以直线为主,但是它为了打破视觉的单调、呆板,很多地方都是曲直相间的,比如扶手、靠背,有直有曲,视觉很丰富,看起来惬意,坐上去舒坦(见图1)。

第六类是其他门类,包括竹器、玻璃器、象牙器、犀牛角器等,它们在中国是比较小的品类。比如象牙,以前在中国内地生活着很多野象,可是随着古代人口越来越多,挤压了野象的生活空间,现在它们只在西双版纳还有一些。大象没了,也就没象牙出产了,材料要靠进口,这就导致中国古代的象牙器发展是断续的。还有玻璃器,它也值得一说,古代中国做玻璃的历史很长,也有独立的起源。但是中国的玻璃器跟西方的材料很不同。材料不同导致中国的玻璃器透明度不好、耐热性不高,不透明就不漂亮,不耐热就不好用,所以很长时间里,中国的高级玻璃都是从海外进口的。直到清代康熙年间才有了改变,那时,朝廷请来了比利时传教士,在宫里按照西方的配方造艺术玻璃,从此以后,中国的艺术玻璃才能和外国抗衡。在这里我介绍一个西方人的说法,很有意思,他认为中国古代的科技不是很发达,这和玻璃器有关系,因为玻璃不透明,就做不了显微镜、放大镜、望远镜,就会阻碍自然科学的发展。因为玻璃不耐热,就做不了烧杯、试管,就对科技试验也有影响。可见工艺美术虽然看似不要紧,但是可能会影响很大。

这里额外说一下,中国古代除了四大发明外,还有两个工艺美术发明对世界文明贡献很大,一个是丝绸,一个是瓷器,他们提高了人的生活品质。中国人织丝绸比西方大约早了4000年,造瓷器大约比西方早了1600年。很长时间里,中国是唯一能够织造丝绸、唯一能够烧制瓷器的国度,即便以后域外国家学会了织丝绸和烧瓷器,中国的产品水平也是最高的,这对国外产生了很大的技术和艺术影响。

评价标准:适用和美观的统一

工艺美术品的主体是日用品,那么评价标准也和一般的美术不一样了。我们把工艺美术分解一下,一般可以分为两个部分,一个是造型,一个是装饰。

其中,造型与工艺美术的评价标准联系最多,这个标准就是“适合于使用”。比如辽代的皮囊壶,它们的造型完全是仿照游牧民族贮水用的皮袋子做的,所以早期壶体是扁的,靠上面两个孔穿绳子绑带子,一般比较高大,大约有三四十厘米,以后穿绳的部分改成了梁,便于手提。这种变化,跟契丹民族生活状态的改变有关系。以前契丹民族是一个纯粹的游牧民族,后来逐渐增加了定居的成分,越往后这个器形越便于定居生活。早期壶体设计成扁的,是为了便于贴着身体,比如行军壶肯定有一面是扁的,就是为了贴身。扁的造型底部面积较小,并且窄长,摆放不稳,后来演变成圆的,就利于摆放了,也就更适应定居生活的状态。从这里来看,工艺美术的造型,它的变化跟生活、适用有直接关系(见图2)。宋代的温碗也是很好的例子,中国古人喝酒经常喝热的,但酒液的温度会逐渐降低,如果在酒壶外套一个温碗,里面放上热水,就可以给壶里的酒液加热(见图2)。

装饰和适用的关系也比较密切,虽然这方面要比造型差一些。魏晋以后,中国的餐饮器逐渐变成以瓷器为主。起初,中国古代的瓷器如果有装饰的话,装饰往往是突出或者低凹于器物表面的,可是这样就会妨碍应用,因为如果餐具里装了菜肴,肉汤、油会洒到外面,餐具表面凸凹不平的话,事后,就很难清洗。所以元代以后,餐饮具的装饰基本就是彩绘了,彩绘的表面是平整的,容易清洗。

因此工艺美术的评价标准就是适用和美观的统一。造型、装饰不应妨碍使用,这是一般的标准,更高的标准则是有助于使用。由于要使用,所以在古代,工艺美术的设计、制作都受到了束缚,就像戴着镣铐跳舞蹈。限制了庸人,同时也成就了一大批名师和名作。

一些传世名作,都是融汇美观与适用的楷模。

比如东汉错银釭灯,釭就指那个管子,能把油灯点燃以后产生的烟烬吸入灯腹,降低空气污染。灯罩设置罩板,如果拉动,可以调整光照的方向和强弱。大家更熟悉的长信宫灯也是釭灯,可是我觉得从美的角度看,长信宫灯不如这个牛形的釭灯漂亮(见图3)。

又比如西汉彩绘漆奁,它是装妇女梳妆用品和用具的。里面有九只小盒子,一个盒子里装一种东西。如果是散漫放置,九只盒子就得摆一大片,既招灰落土,又占空间,尤其是出行时,携带它很不方便。所以当时古人就做出了这样的器物,可以把小盒子紧密地放在大盒子里,清洁卫生、节省空间,携带也很方便(见图3)。

唐代金属香囊也很有名,当年的上层人物经常使用它,它的材质可以是金的、银的、铜的、铁的,现在见到的一般都是银的。器物不大,一般直径都在5厘米左右。合起来是一个球,上面有个链子可以挂在腰带上,打开以后是两个半球,里面的结构像陀螺仪,最里面有个小碗,用来焚香(见图4)。中国古代用的香跟现在不太一样,现在我们更多用香水,中国古代的香是靠香料燃烧生味。唐朝人生活很张扬,不仅希望家里香,出门也要香。如果出门还需要自己手里端个香炉,那就太傻了,所以他们就发明了这样的器具,里面的结构设计巧妙,球无论怎么转动,焚香的小碗永远水平,香灰、香火也就不会污损衣服。香囊的表面是镂空的,花纹很漂亮,但镂空的目的是进空气、散香。这个设计非常高明,明代仍然有制作。

制约因素:材料和技术

由于工艺美术品都是靠材料制作的,材料对产品面貌有很大影响。材料对造型有制约,比如金属、玉石、漆木器的造型可方可圆,但陶瓷器的造型一般都和圆有关,这是因为陶瓷烧造会产生变形,人的视觉对曲线不是很敏感,一个圆如果不是特别圆,不大容易被发现,但是线条直不直,一眼就能看出来,为了让作品美观,陶瓷器造型一般和圆有关系。当然也有一些方直的造型,但在古代,这些方直造型都是那些不惜工本、在大量废品的基础上产生的高档作品。

在古代,材料对装饰也有制约。比如青花瓷,元青花有些花纹画得很深浓,有些画得很浅淡。这是因为,画青花要用钴料,钴料如果含铁比较多,画的花纹就比较深浓,如果含锰比较多,就比较浅淡。而且装饰的辅料对图案面貌也有影响,明代彩绘瓷器的花纹都比较粗,但是到了清代,有不少瓷器花纹画得很细。这是因为用彩料画图案要调入其他材料,明代调的是胶,清代经常调油,油的质地比胶细腻,所以调胶绘画的明代瓷器花纹就比较粗,调油的清代瓷器画得就比较细。

工艺美术不仅受到了材料的制约,而且受到了技术的制约。比如原始社会的陶器,有些坯体比较厚,因为是用盘泥条的方式做坯,坯体都不能做得很薄。但是原始社会还有蛋壳陶,很多地方都会做,做得最好的是山东的龙山文化,胎体薄度能普遍达到0.3毫米,这样的制作一定要使用快轮拉坯。

如果看锦,汉代的锦颜色比较少,一般不超过五色,花纹一般比较抽象,到了唐代,花纹可以织得很写实,颜色很丰富。比如盛唐宝相花纹锦琵琶囊用的彩线就有17种,这个改变和织机有关系。以前中国人采用的是经线起花的方式,唐以后采用西方传入的纬线起花的方式,比如唐代,一匹丝绸长四丈、宽一尺八,用四丈长的经线织花显然很困难,用一尺八的纬线织花就容易操作,织法变了,所以花纹可以更写实、色彩能够更丰富。

另外,工艺美术的造型变化比较慢、比较稳定,装饰变化比较快、比较活跃。

造型比较多联系的是生活方式,古代的生活方式变化不是很大,所以造型变化并不是很大。但是装饰和审美有关,审美总是在不断发展,每个时代都会有变化。比如从新石器时代到清代,碗的造型差别不大,但是装饰区别很大。

主流与中心:官府主导时代风气

古代制作有官府和民间两个系统。官府的造作长期引导着社会潮流。因为它占尽了当时社会的人力财力物力方面的优势,而且制作特别考究,代表了时代的最高水平。这就使得一些民间产品尽管比较粗糙,但是还是经常去模仿官府的制作。古代经常颁布针对民间制作的各种禁限令,包括不允许模仿花纹、技法、品种等。同样或者相似内容的禁令,经常隔若干年就要再发布一次,这从侧面说明,只要禁令稍微松弛,民间模仿的风气又开始兴起。甚至有大量民间高档品几乎照搬官府设计。比如著名的元代青花云龙象耳瓶,它们烧造在公元1351年,上面有很长的一段铭文,从铭文可以知道,它们是当年江西信州一个财主供在庙里的,采用的装饰构图、花纹形象和官府如出一辙。当然也有一些工艺美术是游离于主流之外,那是宋以后兴起的士大夫的工艺美术,虽然也是民间的,但是它很特殊,不管时尚如何变化,始终保持清雅的面貌。

除陶瓷以外,中国古代的工艺美术生产中心都在大城市里或都市的周边。因为这里能工巧匠集中,居民更富裕,还有发达的商业,通过销售刺激产品的造型和装饰不断变化。陶瓷是一个例外,因为陶瓷生产要大规模开掘取土、伐木烧造,这会对生态造成很大的破坏,所以需要远离大城市。

审美意义:左右人的终极审美判断

古代工艺美术有巨大的审美意义。

中国古人很早就有很强的写实能力,但是中国更注重对气质、对神态的表现,而且中国的作品很讲究营造气氛,回味绵长,给欣赏者留下更多的想象空间,让欣赏者靠他的生活经验、审美体验去填充、去生发作品没有提供的内容,令作品耐琢磨、可寻味。技艺虽然精湛,但是往往不炫耀技艺,而要借助技艺传达意境。这个从宋代以来反映得很充分。宋代讲究用含蓄的手法表现典雅的风貌。这种风貌对以后的审美影响很大。其实这种含蓄典雅也是中国古代文明区别于其他文明的一个特质,是古代中国人对世界独特的审美贡献。

我们在现实生活中看文学、影视作品,会很震撼,会被作品展现的道德力量、艺术之美感动得落泪,但是很少有工艺美术品会让欣赏者产生这样的震撼。和一般的文学、戏剧、绘画、雕塑比起来,工艺美术品的震撼力是不如它们的。但是在古代,工艺美术品是日用品,是生活中不能回避的。在古代,由于交通闭塞、信息闭塞,读书识字的人不是很多,很多人们可能一生都无缘欣赏纯文学、纯艺术的精品,但是他们却不能回避工艺美术。对于一个古人来说,工艺美术品是他最早接触可以审美的对象。工艺美术品可以没有装饰,不过它一定有色彩、造型。造型、色彩也是形式语言。因此,工艺美术自幼就培养起了古人最基本的审美意识。这种审美意识对人的一生影响特别大,它会左右人最终的审美判断。工艺美术品以前不大被人重视。可是它对古代人的审美意识的培养以及它的审美意义,曾经远远大过其他的文艺形式。

工艺美术的制作无论是官府还是民间,其产品,大都是为特定阶层制作的,使用对象是身份和财力相当或者相近的人群。所以工艺美术包含了更多的审美共同性,这和文学和绘画不一样。古人说“诗言志”,说绘画可以自娱,文学、绘画强调表现个性,但是工艺美术基本是表现共性,这样它对我们后世的研究就有重大的意义。因为研究古代绘画、文学,往往研究的是精英的审美,而研究古代工艺美术品,则是研究社会的审美取向,其中也包含着精英,从这个角度来看,认知整体显然比认知局部更重要。

文化传播:了解中华文明的媒介

中国的工艺美术还有很强的文化传播功能。早在丝绸之路开通以前,古代中国和海外就有很多交流。丝绸之路开通以后,交流更加频繁密切。中国的工艺美术品大批外销由唐代开始,中国的产品在海外特别受欢迎,并且引发了模仿的潮流。埃及有一个遗址叫福斯塔特,在开罗的南郊,上世纪考古工作者进行了大规模的考古发掘,得到了大量的陶瓷残片,其中有少量的中国瓷器,绝大多数是当地的陶片,最后由日本专家做整理。日本专家总结说,那里发现的陶片有70%以上,至少在某一点上是模仿中国的。在古代距离中国那么遥远的地方,中国产品都有这么大的影响,那么当时古代中国附近的那些国家和地区,所受到的影响,就更不用多说了。

英国贵族配鎏金银饰的嘉靖青花碗也是典型的例子,嘉靖青花碗属于民间瓷碗,从我们的视角来看并不太好,比较一般。但是,即便是一般,它却仍旧备受英国贵族珍爱,在16世纪末,英国贵族给嘉靖青花碗加上了鎏金的银饰,成为他们生活中的贵重器皿(见图5)。

中国的工艺美术是了解中华文明的基本途径。中国的文学、思想等虽然很高明,是文化的核心,可是文化的隔膜、语言的障碍,许多时候令古代的外国人一般很难理解。但是中国的工艺美术不一样,因为主要是日用品,外国人在使用中,就会不知不觉地认识和感受到中国文化。作为享誉古代世界的“中国制造”,它们不需要外国人学习,在使用之中就成为古代异域人士了解中华文明的基本媒介。因此,它对文化传播的功效也要远远大过其他文化门类。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制