一

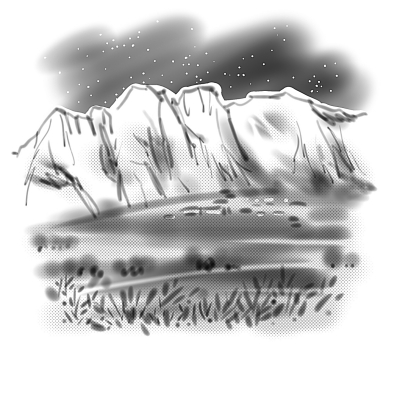

抵达玉树巴塘机场时,下着细雨。目光所及,灰色和棕红色岩体间杂着薄薄的绿色植被,形成交错、连绵的一道道山脉,呈舒缓的环抱之势。一条柏油公路穿越其间。透过群山的一处空隙,隐约看见一座云层和白雪覆盖的山峰,薄暮般悬浮在天际,转瞬又缥缈不知所终。我随单位工作组钻进一辆面包车,向玉树藏族自治州下辖的囊谦县行进。

“现在从玉树这边坐车,两个半小时就到了,”单位常驻青海的万玛加老师笑道,“以前我跑趟囊谦可难了,得从西宁坐车,一坐十几个小时,一路翻山越岭,几乎不见人烟。”

万玛加是藏族人,面庞黝黑而饱满,在一头白发的映衬下,透出一股高原的纯净和活力。他说,这条路是新中国成立初期沿“唐蕃古道”兴建的,与后来沿“茶马古道”兴建的滇藏公路连接,定名“214国道”,近年又进行了升级改造。

经过一个垭口,路牌上写着“尕拉尕垭口,海拔4493米”。近旁山坡上,遍布一堆堆涂着颜色、写有字符的石头,还有一条条连结成塔形、迎风舞动的五彩经幡。万玛加说,垭口是山顶或山与山的连接处,翻越了垭口,就意味着翻过了一座山。在藏民心中,每个垭口都是神圣之地,会在此放置玛尼石、玛尼旗,用来感恩、祈福。

我们继续前行,在高海拔地带的微微眩晕中,经过了甲黑Y合、4118米,尕日拉、4324米,然代拉、4322米,俄亚拉、4499米,谢尕拉、4496米等另5个垭口,那些一闪而过的金属路牌,与车窗外缓缓蠕动的群山、河流,黑色的牦牛,车窗上时疏时密的雨水,车内发动机的轰鸣,交织成一条通往囊谦的时空管道。

二

20世纪90年代中期,我所在的单位与囊谦建立了定点扶贫关系。2015年初,我从同事口中得知单位派蒋新军同志前往囊谦挂职多昌村第一书记。此后,我对囊谦迅速熟悉起来:我遇见过许多次囊谦来的干部和孩子们——很容易从单位的人群中认出他们经高原光线和尘土浸染的紫褐色脸庞;参加几乎动员了单位全体职工的“一对一”帮扶囊谦贫困学生活动;持续关注着单位选派扶贫干部、派出工作组的消息,直到此次我也成为工作组的一员。

然而,只有当我到达海拔3660米的囊谦县城,住进县委招待所,注视房间里经幡式花纹装饰,并连上WIFI、发送地图定位,才真正感受到置身其中——这片位于青藏高原东部、面积12741平方公里、人口12万、遍布山川寺院的藏区土地。

接下来的两天,我随工作组到县委县政府各部门交换工作意见、进村入户走访。

在县政府大楼,胡副县长带我们顺路参观了他推动单位出资援建的县档案室。“囊谦目前累计识别建档立卡贫困人口35000多人,全县每3人中就有1人。要实现绝对贫困人口‘清零’目标,首先要对建档立卡数据重新核查、逐条整理、实时更新,档案管理任务繁琐艰巨,”他一边演示档案柜的自动开启、归位操作,一边说,“不打无准备之仗,咱们能帮着升级一下装备也好……”空降兵出身、有会计专长的小胡是单位2016年派来继续挂职的,当时小蒋挂职一年期满。从小胡开始,挂职期延长为两到三年。

查阅多昌村贫困户资料卡,我们选定达吉等3个家庭作为入户走访对象。每家的资料卡上都贴着一张合成“全家福”——把每个家庭成员照片PS在一起的合照。

曾拍摄并发表众多囊谦人物和风景照片的小蒋,回单位后却不无遗憾地写到,自己原想挂职期间为村里每一户家庭都拍一张全家福,可是边走边拍下来,人总凑不齐,总有人在外学习、打工、奔波,几乎没拍到一张完整的全家福,有的甚至拍成了个人照。对于合成全家福照片,他感慨,我们有意无意忽视了其中原本蕴含的情感力量。

三

香达镇的多昌村座落在扎曲河边,与县城隔水相望。柏油公路沿河蜿蜒向前,穿过一片片青稞地,穿过整个村庄。

村口附近坐落一大一小两座房屋。一座是高大的藏式平顶白色四方形建筑,里面人头攒动,像是座大礼堂。另一座是普通平房,位于大礼堂侧前方,像是一间随意搭建的“门房”。

村第一书记小苏带我们进“门房”参观,这是一个约100平米大小、绿色墙灰已有些剥落的房间。空军转业、懂信息技术的小苏是单位去年增派来挂职的,他说,要把这个屋子用起来,打造成多昌村的电商物流中心。

村民房屋沿公路一侧松散分布,有的院墙几乎被路边的杂草掩盖,路面不时出现大大小小的水坑。“要想富,先修路,”小苏说,“之前咱们讨论的,就是村里这段路,看怎么能修一下。大家多出出主意……”

达吉家的房屋像是临时搭建的工棚,塑料板拼接成墙壁,塑料袋遮挡着窗洞,屋子中间的火炉占据了一半空间,几乎无处落脚。女主人达吉和母亲手忙脚乱地从两面墙边的杂物中各收拾出了一块平板。我们把一早从县城买的米、面和油放在墙根,挤着在平板上坐下,达吉和母亲也在另一块平板上坐下。她们穿着黑色藏袍、系着五彩的头绳和腰带,显得沉静、素雅。

从资料卡知道,她们家里共5口人,有3个孩子,养着10头牦牛。

“孩子们都上学去了?”

她们笑着点了点头。

“她们家有个孩子可出息了,”小苏站在一旁说,“考取了北京的‘玉树班’,去北京上高中了。”

听姥姥继续说了会儿什么,我们起身往阿增家走。

“听说高原冬天特别冷,这房子怎么住啊。”我一边走,一边又扭头看了一眼窗洞上的塑料袋。“出过一个政策,给贫困户解决住房问题,政府出大头,贫困户出一部分。达吉家可能实在缺钱,听说是悄悄把盖房指标卖给亲戚了,从登记看,已经享受过政策了。天冷确实有困难的话,只能想其他办法,帮着多筹集一些御寒衣物吧……”小苏说,“她们家缺壮劳力,基本没有收入来源……”

我们沿扎曲河往前走着。河床很宽阔,河岸与水流中间隔着大片的沙滩、草地,牛、羊、马散布其间,两三只兀鹫在空中盘旋。路边半人高的草丛中,几只黑色牦牛梦游一般蠕动着。

“对了,不是养着10头牛吗?”

“这些年一些村探索精准帮扶新路,”小胡接过话头,“想各种方法筹资给能养牛、愿养牛的村民买牛,先给搬迁户、无畜户、妇幼户,产出归自己,解决一些基本的生活用度,但不能直接卖牛。这个办法在牧区效果很好,在城乡结合部存在较多不确定因素。”

“等那个孩子从北京读书读出来,”小苏忽然感慨,“达吉家应该就算真脱贫了。”

阿增家有10口人,包括1名僧侣,1名智障儿,养了15头牦牛。去年,在政策支持下,他家在原有的一间低矮土屋边新盖了一间高大的砖房。我们走进这间宽敞明亮、弥漫着酥油气味的新屋,和在家照顾孩子的两位老人聊了会儿,接着去冷周家也坐了坐,回到车上,继续前行。

公路一边的景观从民居变成陡峭的崖壁,另一边,河水和浅滩不断分叉,十数条支流并行,逐渐形成了一片壮阔的网状水系。在扎曲和孜曲交汇处,公路跨越河面,逐渐绕回县城方向。

“这块风景怎么样?”小苏说着,把车停在山腰一处平缓地带,“按照文化活县、旅游富民思路,我们将把这条路线打造成‘精品乡村一日游环线’。等人气起来,形成规模效益,周边服务,包括电商、物流,就都跟着起来了,到时候,这里就是天然一块绝佳的观景休闲平台……”

一辆车在不远处停下。我们碰见了刚从外地开会回来的县纪委书记、着晓乡扶贫攻坚协调指挥员巴桑。

听说我们刚从村民家过来,巴桑谈到自己带队走访着晓乡6个村的经验。他说,现在每个干部都有走村入户任务,首先就是要帮村民懂得,也是帮干部自己懂得,幸福不是“等、靠、要”来的,而是奋斗出来的,不是某个人、少数人奋斗出来的,而是大家一起“闯、改、创”,共同奋斗出来的。巴桑穿一身灰色西服,说到高兴时会很自然地用脸贴一下你的脸,很有亲和力。

说着又下起细雨。浑黄的河水与草场、山脉、细雨、天空层叠交错,绵延铺陈出一幅宏阔悠远的山水画卷,多昌村民居点染其间,轻盈美丽。

四

白扎乡的巴麦村位于巴曲下游,距县城70多公里,与西藏隔山相望。单位在那里援建了一所希望小学。学校依山而建,山顶坐落着藏传佛教千年古寺——尕尔寺。

第四天早晨,前往巴麦村。

到达寺院建基的山岩脚下时,那里已形成一条转山的人流。村民们拖家带口,有的抱着婴幼儿,沿树林岩土间踩出的一条陡峭、潮湿的山北小径,转到东边一间禅房门前,汇入一支等着拜见活佛的长队。继续往前转,是深红色外墙、五彩镶边的大殿;大殿中央供奉着一对“加那玛”转经轮,意为“汉地来的宝物”,相传是文成公主进藏的嫁妆,几经辗转到此,由僧侣昼夜24小时不停转动,为众生祈福。

“尕尔寺是藏传佛教最大的一座噶举派寺院,”万玛加、小胡和小苏告诉我们,“囊谦现有寺院100多座,僧侣1万多名,每10人就有一个僧侣,堪称藏传佛寺僧侣密度最高的县。”

我们登上禅房旁边一幢两层白色方形建筑的顶层平台,平台向南正对盘山公路环绕的一片盆地,其间坐落数十座排列整齐的新建盒子屋,以及巴麦村希望小学——三栋有着亮蓝色斜屋顶的两层楼房,与三栋两层平顶楼房,围出一个水泥操场。

利用去希望小学发放助学物资的间隙,我们去盘山公路旁的曲吉家走访。前些年单位一位老同志认领了曲吉家两个失学孩子作为帮扶对象,此后常托工作组给孩子捎带些东西,探望老人。

孩子爸妈一早外出放牛,在家的只有爷爷、奶奶和姑奶奶3位老人。或许是寺院下区,屋里除了日常家具,还沿墙摆放了一圈长条形玻璃门木柜,装满了一摞摞像是经卷的书册。旁边的墙上贴着几张学生奖状;柜子外面还挂着孩子从学校带回来的黑白招贴画:一朵花、一点烛火,配着“信心”“爱”“梦想”等词语……

告别时,爷爷要我们等会儿,示意家人取出了几条金黄色、五彩丝线刺绣的哈达,蹒跚着走到我们面前,为每个人挂在脖子上。

五

在巴麦村希望小学,我们与孩子们聊天,听孩子们讲上学、放牧的经历;一起唱歌;欣赏孩子们的绘画作品:格桑花、五彩马、猕猴、雪豹……14岁的索南腼腆而开心地告诉我们“我喜欢上学”。她干活麻利,父母就把她留在家中放牧,让其他4个孩子上学;现在,入学一个月,过去不会说汉语的她,能用汉语流利地数到100。

听教职工们说,学校三分之一的学生都是失学、辍学劝返的,“许多孩子承担了太多与年龄不符的责任和压力”。近年通过一家一户排查、劝学,县里5000多名未上学的孩子基本全部入学;500多名中途辍学的孩子也全部劝返。

到达位于香达镇移民新区的第二完全小学时,天已完全放晴。阳光灼人,校园中央新建的标准400米塑胶跑道运动场红绿分明、鲜艳夺目。北边,矗立着藏式平顶四层主教学楼。主教学楼门厅陈列着学校50多位老师的照片和简历,一半以上都是囊谦自己出的本科毕业生。

会议室里,副县长美少正与3名学生谈心:“今天送你们一人一双新鞋,希望你们从此走新路。”其中两名学生来自县第一民族中学,已逃学10多天,校长专程赶来将他们领走。大家谈到,要通过教育改变思想观念、“拔掉穷根”,就“一个都不能少”。现在开展的“一对一”帮扶效果很好,“但能惠及的还只是少数优秀孩子”。

课外活动时间,一位穿绛红色藏袍、结盘头长辫的年长者带着一群同样装扮的孩子,在主楼前练习“卓根玛”舞蹈及“牛角胡”乐器;一群穿运动服的孩子在操场上踢球;还有许多孩子三五成群地欢笑打闹。

我想起有一年在单位食堂,看到一群穿运动服的囊谦孩子合唱的情景。此刻,这个情景,忽然异常生动地重新浮现在我的眼前,我甚至感觉到了孩子们心跳加快的声音、调整呼吸的声音,和我自己同样的心跳、呼吸的声音。我又想起漫山遍野的五彩经幡、永不停止的转经轮、曲吉家手捧哈达的老人、达吉家绽出笑容的母亲、资料卡上的全家福……

阳光逐渐变成柔和的橙黄色,操场上映照出越来越长的山的影子。静默的群山,一重一重由近及远淡化为云层堆积的雪峰,融入天际。

回京前的晚上,整理工作材料间隙,我对着中国地图,在囊谦和玉树、西宁、北京之间连线,反复观看、确认着囊谦的位置,试着以此加深、确认囊谦与自己的联系。我仿佛感到,这个隐于祖国大陆西南腹地的秘境,就像是隐于肝脏之中的胆囊,让我们不时牵挂着。

六

前往玉树巴塘机场的路上,司机小伙儿扎西说,“你们一定要再来囊谦,会有不一样的美。你们要夏天再来,参加赛马节,这里是玉树小江南;冬天也要来,感受原汁原味的雪域高原;要从然察大峡谷去达那寺,看格萨尔王及其三十大将军灵塔;要到海拔5000米以上,去宗果寺;晴朗的晚上,要记得仰头看看囊谦的银河繁星……”

过了尕拉尕垭口,不多久,就望见了巴塘机场,仿佛一片纯净的天空,平稳地悬浮在山脉草甸起伏的绿色波浪之间,在阳光照射下,明晃晃的,泛着梦的光辉。

(作者:闫磊,系本报纪检监察室副主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制