【大家】

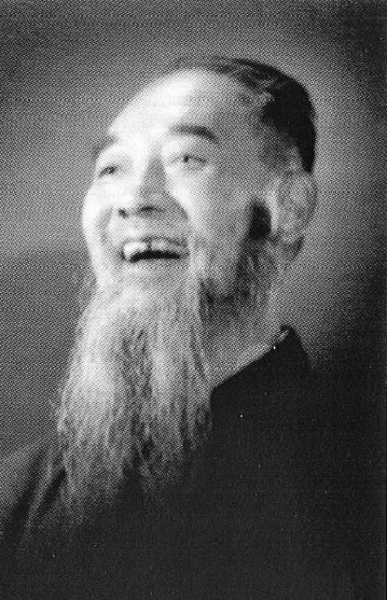

学人小传

蒙文通(1894—1968)生于四川省盐亭县石牛庙杨家沟,名尔达,字文通,以字行。1906年随任成都府学教授的伯父到成都读书,后进入刚成立的四川国学院跟随经学大师廖平、刘师培等学习。1927年后,先后任成都大学、中央大学、河南大学、北京大学等校教授。1937年任四川大学、内迁之东北大学、华西大学等校教授。1941年出任四川省图书馆馆长。1957年任中国科学院历史研究所研究员。著述宏丰,经先生哲嗣蒙默教授约二十年努力,《蒙文通全集》于2015年由巴蜀书社出版,文集以类分卷,分别为儒学、诸子、史学、古史、古礼、古族、古地、道教、别集等九卷,共三百多万字。

1923年,偏瘫中的经今文学大师廖平先生在看了蒙文通转呈的一篇文章后,不禁左书赞道:“蒙文通文如桶底脱,佩服佩服,将来必成大家。”

蒙文通先生没有辜负乃师的期许。在此后四十多年的治学生涯中,他以广博精深闻名于世,在先秦两汉的经学及诸子学,晚周、六朝、两宋史学,佛学中的禅学和新罗学,道家和道教学,宋明理学,古地理学,古代民族史等方面都作出了非凡成就。其中,许多篇章已成为20世纪学术领域的不朽之作。

萧萐父先生曾言:蒙文通是“二十世纪中国卓尔不群的国学大师、国史专家”,这是非常贴切的。这里仅对蒙先生的经史之学作一简单的介绍。

经学发微

经学是清代学术的主流,有“古文经学”和“今文经学”的争论,前者解经多详训诂章句与典章制度,后者则重微言大义及通经致用。蒙先生早年在四川国学馆就读,那里大师云集,经今文学家廖平、经古文学家刘师培及兼会通今古的吴之英并在讲席,持各有故,言各成理,促使他在诸师纷纭异说中长期思考。

自1915年发表处女作《孔氏古文说》起,蒙先生的经学研究长达50余年。先生从廖平师学,受其影响,但不盲从,治经而不泥经。1922年,他撰成《近二十年来汉学之平议》(《经学导言》),观点颇异旧说,纵论了今学、古学、鲁学、齐学、晋学、王伯及诸子。先生说这是他“自己的意见”。

1923年,蒙先生“南走吴越,博求幽异,期观同光以来经学之流变,而戎马生郊,故老潜遁,群凶塞路,讲论奚由”。他发现,原为经学重镇的江浙地区,学风已然大变。

1928年后,蒙先生回任经席时,不禁感叹道:“友朋星散,讲习无人。顾视庭柯,婆娑犹昔,而胜会不常,能不使人怆然以悲、惕然以惧。作而叹曰:师门之旨将息于斯乎?抑光大亦于斯乎?”先生感到自己身上的重担,随即有《经学抉原》等系列名篇相继问世。

蒙先生治经,认为重要的是要做“明道”的学问,明注、明传、明经三者只能算作是经学中的一步。他批评清代经师的支离破碎而不知“经”为何物,也不满足于乃师刘师培止于对汉儒经师“家法”和“条例”的看重,甚至不满足于廖平师折中“三传”来讲《春秋》。

《经学抉原》共十篇,上溯博士今文之义,下推梁赵古文之义,厘清了两汉经学中长期纷扰不明的问题,体现了“明道”这一治经的最高境界。“若是只能讲些六经义例,只做些道问学的功夫,而把明庶物、察人伦、致广大、尽精微等一段尊德性的事都放置一边,这也还是未到顶上的一层。”

廖平先生于1932年去世,蒙先生当年撰三文纪念恩师,对经今古文学的发展脉络进行了梳理,且针砭学界时弊,掷地有声。其中,《井研廖季平师与近代今文学》一文对“廖康公案”作了平议,认为廖平与康有为皆近代今文学大家,各有渊源,然康氏《新学伪经考》不能谓非受影响于廖氏,但不得以康氏之言概廖氏之学。《廖季平先生与清代汉学》一文则批评清人言学爱堆砌典故,或治小道末枝,称颂廖平得周秦学术之真,以《王制》为今文学礼制的纲领,平息了“古今”之争,充分肯定廖平“度越前贤”的功绩。

蒙先生早年论及秦汉之际持今文经学的“新儒家”,认为已与维护世卿制度之孔孟“旧儒家”有很大差别,不正视今文学家的政治、哲学思想,只看到阴阳五行等表面现象,是丢了西瓜抓了芝麻。

秦汉“新儒家”抱“经世之志”,讲万民一律平等的“一王大法”之理想社会,讲井田、学校、封禅、巡狩、明堂等。井田以均贫富,学校(辟雍)以排世族,封禅以选天子,巡狩以黜诸侯,明堂以议国政等,均是理想的寄托。蒙先生进而分析这一思想变化的动因,认为自战国以来布衣之士崛起而居卿相,与世族贵势发生冲突,《公羊》托《春秋》而讥世卿反映了这种变化。“新儒家”之理想社会,则托之于人人平等的井田。

蒙先生说:“文献记载上的井田制度,本来就有两种,一种是历史上确实存在过的,一种是学者们所理想的,前者是阶级严酷的不平等制度,后者是人人平等的理想制度。”他进而认为,“汉以下说的都是理想的井田,自然无怪乎大家称颂什一之政”,历史上土地矛盾尖锐之时,多有复井田的声音,这一见解为我们找到了一把解开井田之谜的钥匙。

蒙先生晚年著《孔子和今文学》,对汉代今文学家的思想作了进一步论述,揭示了战国晚期到汉初的儒家思想所发生的巨大变化,是对儒学史研究的绝大贡献,无论对中国的思想学术史,或社会政治史,都具有划时代的创新意义。

于是有学者认为,蒙先生论今文家,强调《齐诗》家和《京房易传》的“革命论”,“具有思想史的意义”;又谓先生论今文之“一王大法”乃万民一律之平等制度,是受到“五四”革命精神气息感染的结果(刘小枫语)。若此论不差,则见学问之长进不仅需“荒江野老素心培养”,也必为时代思潮激荡的产物。

20世纪40年代,蒙先生集二十多年之撰述出版了名世之作《儒学五论》。其中,《本论》五篇论儒学之精义及其形成发展,特别是其哲学思想和政治思想之发展;《广论》四篇为儒学与中国二千年历史之内在联系,论及周代之商业、秦代之社会、汉代之经济政策、宋明之社会设计。“立论颇恢奇,远超出一般经学的今古门户之见。不守藩篱,自成一家言”(萧箑父语)。

蒙先生晚年致力于理学的研究,曾言“自得之深者厥唯理学”,他1937年发表《儒家哲学思想之发展·后论》,已对理气问题展开了讨论。先生晚年著有《理学札记》,对性理气等更有深入的思考,它“殊非一般读书札记,乃深究宋明理学诸家,含英咀华而别具慧解之作”(萧萐父语),是先生理学思想的结晶。

佛学大师欧阳竟无作《中庸传》,寄蒙先生时曾说,“唯我文通始足与谈”。熊十力称先生为“二三知己中之最”,正是思想家之间相契之语。实际上,儒学、经学、理学讨论的都是儒学问题,只不过侧重有所不同,所以说,先生自始至终都没有舍弃对儒家经典的研究。

由经入史

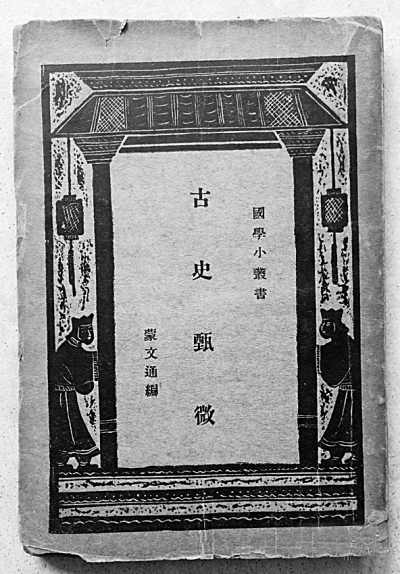

蒙先生出身经学,后来成为史学大家,故论先生有“由经入史”之说。受廖平师的启发,1927年,他撰成名作《古史甄微》,揭示了“三皇五帝”体系的形成和演变,破旧说一系相存之谬。先生指出,此三五体系乃战国晚起之说,诸传说帝王不过为上古各长其民的部落豪酋演化塑造而成。中国上古民族可分为江汉、海岱、河洛三系,不但分布地域不同,其生活与文化亦异,古史传说也有很大差异。

蒙先生进而论夏商周三代的兴替,以及三代文化之异同与统绪,不但把纷繁纠结的上古史理出了一个头绪,更使千百年来许多争讼未决的问题豁然而通,开创了我国地域文化研究之先河。

这一年,蒙先生任教于成都大学(四川大学前身),1932年任教于河南大学,其后又相继任教于北京大学、河北女子师范学院、天津大学等校,这段时间,是他研究周秦时代北方民族演变的鼎盛时期。

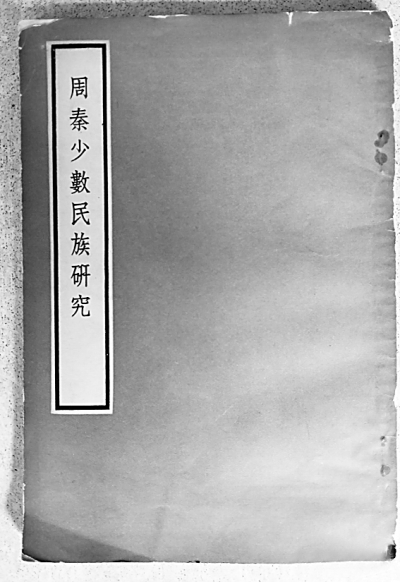

在顾颉刚先生的“催促”下,蒙先生陆续写成《犬戎东侵考》《秦为戎族考》《赤狄、白狄东侵考》《古代民族迁徙考》《东夷之盛衰与移徙》诸文,从空间上追溯民族迁徙流动之迹,从时间上洞察前后同一族称掩蔽之下的不同族群,进而观其民族融合之势,从中发现与先秦各学术流派之间有着不可分割的内在联系,引起国内外学界对周秦民族的关注和争论。

从民族兴替之迹中,发现文化学术的变迁,这是蒙先生民族史研究中的一大贡献和特点。

其时日寇肆虐,七八年间,文稿随蒙先生舟车南北,足见他对这一研究非常珍视。后来诸篇合为《周秦少数民族研究》一书,1958年出版,再次引起学界的热烈反响。

1937年年底,蒙先生回到蜀中,任教于四川大学等校,兼任四川省图书馆馆长等职。先生晚年对南方民族史特别关注,纵论巴蜀古史,对于巴与蜀的关系、巴蜀古民族、巴蜀的经济变迁等问题,均发微见著,令人观止。他揭示了汉唐间蜀境民族的变动,明辨入蜀“獠人”与賨人(亦称“獠”)之别,最具卓见。

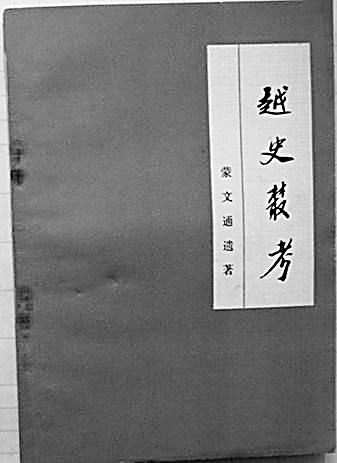

《越史丛考》是蒙先生生前完成的最后一部论著,回答了南方民族史上的一个重要问题。越南史家陶维英称:“春秋战国以前,当另外一个大族(汉族)占据着黄河流域的时候,而越族却占据着扬子江以南整个地区”,《越史丛考》则析楚、越畛域,辨楚、越同祖之谬,明陶氏之舛谬于天下。先生对古史所载“百越”诸民族作了具体分析,揭示出他们各自不同的文化特征和变迁史迹,把南方民族史的研究推进到了一个新的阶段。

值得注意的是,《越史丛考》是在那场浩劫中昼系“牛棚”、夜归伏案下完成的,书中“始终贯串着爱国主义精神”(李一氓语),被公认为是20世纪有关中国南方民族研究的最重要成果之一。

蒙先生因研究古史而进行了大量的古地理考证,但他并不是单纯地考察地理沿革,其着重点仍在于察古今历史演变之迹。先生以《周书·职方》较《禹贡》,洞悉“汉族开拓之情”;先生观生物古今之变,发现古代黄河流域的气候优于长江流域,提出“文化之兴”与物候变化不可分割的关系。

在治古水地之学中,蒙先生发现《水经注》疑误甚多,提出当以治经之法以治古地学。这已经超出了单纯历史地理学范畴,开拓了历史地理研究的新方向,在“郦学”研究中别具新意。

蒙先生对《山海经》的研究也独树一帜。20世纪以来,一些学者注意到这部“奇书”对于上古史研究有重要的学术价值。而先生的研究具有典型意义,他“把该书提到古史研究的适当的地位上”(罗志田语),考察它产生的“时代”和“地域”,特别注意到该书“把古巴、蜀、荆楚之地都作为‘天下之中’来看待”的意义,认为这表明《山海经》极“可能是巴、蜀地域所流传的代表巴蜀文化的典籍”。古来关于昆仑的传说神话很多,先生指出:“有神话焉,不尽为神话也。”明晰古人言蜀或昆仑为“天下之中”的时代和语境,可知以神话为史实或全然视之为虚妄,皆有失于偏。

蒙先生认为,中国史学以晚周、六朝、两宋为盛,正是中国“思想廓落之会”时期。自20世纪30年代起,他陆续撰成《中国史学史》的主体部分,对此三个时期作了重点论述。

《中国史学史》着重阐述了史学思想、史学方法及其与时代各种学术思想的关系,侧重于史学发展的历史和历史哲学。在书中,先生提倡以“观子之法观史”“以治诸子之法治史”,如他所说:“讲论学术思想,既要看到其时代精神,也要看到其学脉渊源,孤立地提出几个人来讲,就看不出学术的来源,就显得突然。”这是“第一部史学发展史,第一部把史学发展置于古代学术思想这一广阔领域里进行考察的史学史,是一部没有先例的重要创举”(郦家驹语)。

蒙先生是20世纪中国宋史研究当之无愧的开创者之一,并于20世纪30年代在北大首开“宋史专题研究”课程。在此前后,他对唐宋之际的社会变革、宋代的商品经济、宋代史学、南宋和战等问题都发表了卓越的见解。

唐宋学术的新旧之变很早就受到蒙先生的关注,“及至宋仁宗庆历以后,新学才走向勃然兴盛的坦途,于是无论朝野都是新学的天下了”,成为不刊之论。在对王安石变法的评价呈现一边倒的时候,先生撰著长文《北宋变法论稿》,提出要实事求是地评价王安石的变法活动,应该注意变法措施带来的后果。论稿由于“不合时宜”长期未得发表,然而却不胫而走,引起很大关注,突显了先生治学求真的可贵精神,后于1999年随文集才正式刊布。

治学要义

蒙先生出经入史,他如何看待经史关系呢?

清末改制,科举衰而学校兴,受西方学科分类的影响,术业专攻,经学套不上任何一科,“被迫”分而为数科,《易》入哲学,《诗》入文学,《尚书》《春秋》《礼》入史学。蒙先生对此颇为不屑。他抨斥“妄以西方学术之分类”来牺牲中国学术,“而不顾经学在民族文化中之巨大力量、巨大成就”。

“经学为中国民族无上之法典,思想与行为、政治与风习,皆不能出其轨范。”蒙先生认为:“经学即是经学,本为一整体,自有其对象,非史、非哲、非文,集古代文化之大成,为后来文化之先导者也。”在先生看来,“经”不是属于哪一科的问题,经学集古代文化之大成,与一般所说的“国学”,或“中国文化”相近,自有其发展脉络,须仔细辨认。

蒙先生分析认为,古文经学所据为“有周之旧典”,是为史学,而秦汉“新儒者”的今文经学则是对社会的理想设计,不能简单地看作是历史。在这个意义上,先生并不赞同“六经皆史”之说。吴天墀先生说:“蒙先生是把治经方法和成果引入史学,使经史贯通,相得益彰。”读蒙先生书,一定会对此有真实的感受。

蒙先生提倡中外历史的比较研究,认为这是一个重要的方法。其成名作《古史甄微》就是在中西历史的比较中得到启发,结合我国古史传说,提出了中国古代民族可以分为三系。从西方史料中得出的“西方历史法则”不能视之为“世界法则”,先生批评那种“以能袭西方之陈言为名高”的学术倾向。他论述汉代经济思想,以为沿周秦均富与重农抑商之政,争论尤为激烈。儒者抑富之说,影响及于后世政治,“重农抑商遂为中国历史上根本之国策”,至清末犹然。儒家均富,故而“节制资本亦遂为中国长期传统之政策”,形成中国“独特之历史”,这与他国不同。

柳诒徵先生多次谈及蒙先生的考据超过清人。但先生认为,如果以考据治史,不免支离破碎,他赞扬美国学者班兹的《新史学与社会科学》(中译本1933年出版,近年有新版),认为“比之只知以考据为史学者高明多了”。考据是工具学问,经、史都用得着,考据本身不是经学或史学,不能为考证而考证,考据应该有更宏大义旨,这实际上是对乾嘉考据之风提出了批评,与治经要做“明道”的学问才算高明的思想是一致的。

翻开蒙先生的经史宏论,莫不在精细的考辨中得出重要结论,故而有很强的说服力。先生十分重视对史料的辨析,他说:“自三古以还,百家间作,或异名而同实,或异实而同名。必先通其意,明其变,不滞于言,有以知异非异,同非同,然后能异所异而同所同。”诠释与原义不能等同,随着世事的变易,言辞愈益繁滋,与原本之义愈发歧淆,重要的是要明白“变”与“义”的关系,治学者不可不慎之。当代学者重视文本语境和建构理论分析,仿佛似之。重温先生的这一段话,再次感受到了其在治史方法论上所具有的恒久价值。

蒙先生引孟子“观水有术,必观其澜”一语以言治史,认为“须从波澜壮阔处着眼”,“把握历史的变化处,才能把历史发展说个大概”。又言:“事不孤起,必有其邻”,认为同时代之事,决不会孤立发生,必有其“一贯而不可分离者”。先生说:“文化的变化,不是孤立的,常常不局限于某一领域,因此必须从经、史、文学各个方面来考察,而且常常还同经济基础的变化相联系”。犹如读书,需要“前后左右之书比较研读”才会收到好的效果。一横一纵,故而先生论学,往往高屋建瓴。

蒙先生在1935年评刘鉴泉《学史散篇》一文中提出:“中国学术,自建安、正始而还,天宝、大历而还,正德、嘉靖而还,并晚周为四大变局,皆力摧旧说,别启新途。”此语宏大而深入。

20世纪50年代,蒙先生发现中国学术演变的四阶段竟与农业生产力发展的四阶段、赋役制度演变的四阶段“密切符合”。他提出:“其余如选举制度,也由汉的郡国贡举,一变而为六朝的中正九品,再变而为唐的考试制度。又如府兵,也由汉的寓兵于农,一变而为六朝的兵户(唐初府兵),再变而为晚唐的募兵。也都颇能和农业发展的阶段相配合。应当认为这些现象都绝不是偶然的,都应有其一定的内在联系的。”但以赋役制度和国民经济的关系最为密切,故特作为重点讨论,遂有八万言论文《中国历代农产品的扩大和赋役制度及学术思想的演变》的撰述。文章打破王朝体系,考察了中国二千年来生产力、生产关系及上层建筑、意识形态演变之迹,是一篇体现深厚兼发挥“明变”观点的力作。

蒙先生“通观达识,明其流变”的史学思想众所周知,也影响了一代学人。先生说:“必须通观,才能看得清历史脉络,故必须搞通史。”又指出:“学之必明其变,而义则必极其精。”先生的研究,则将问题与社会、文化结合起来,融会贯通,寻绎出其间的有机联系,这正是他历史研究的一大特点。

随着20世纪我国现代史学的崛起和传统经学的边缘化,蒙先生由经入史,成为那个学术转型时代最富代表性的学者之一。

刘复生,1977年考入四川大学历史系本科,先后获学士(历史学专业)、硕士(民族史专业)、博士学位(中国古代史专业),师从蒙默教授和吴天墀教授,1985年留校任教,现任教授、博导。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制