【外国博物馆里的丝绸之路】

佛教起源于印度,在沿着丝绸之路传播时,佛教思想和图像随着当地的文化传统和信众不断变化的兴趣而兴衰。在跌宕起伏的政治环境中,丝路沿线各国的政权交替、王国之间复杂而难解的关系、北方草原上的游牧民族政权等都影响着佛教艺术的传播。我们从丝路沿线与佛教相关的视觉证据,可以感受丝路上诸多互相交织的文化体系如何促进了佛教的发展及其在亚洲地区的传播。

早期遗迹与多元传统

迄今为止的考古发现表明,最早的人像佛陀出现在1978年“黄金之丘”(Tillya Tepe)遗址出土的金币上。金币正面人像穿着希腊式短斗篷,戴着古希腊式宽檐帽。这个人像被判断为佛陀的一个依据是他在转动一个轮子。转动轮子寓意传授佛法。金币顶部的印度佉卢文铭文写着“他转动法轮”。另一个依据是背面的狮子,铭文意思是他像狮子一样驱除恐惧。在亚洲许多传统文化中,狮子都和佛陀联系在一起。“黄金之丘”遗址出土的金币佛陀身穿希腊式服装显示出在北部阿富汗(古代称为巴克特里亚)、后来在犍陀罗(巴基斯坦的古称)早期佛教图像的一个重要组成部分。这个地区采用希腊化的图像可以追溯到亚历山大大帝(公元前356—公元前323年)公元前4世纪晚期对这里的征服。

公元1世纪的金质舍利容器的正面表现出行走姿态的佛陀,从佛陀轻柔的衣褶与身体的完美结合及容器表面八个拱形龛,都可以感受到强烈的古希腊艺术传统。龛之间张开翅膀的鹰是宙斯的象征,这也源于希腊传统。佛陀肩部披着长方形的披肩,这种长袍后来成为亚洲僧侣的传统服装——袈裟。系于腰间的短纱笼式袍服也成为标准的僧侣服装。这个金质舍利容器曾放置在一个更大的滑石质容器中。金质和石质容器都仿自希腊一种有盖小瓶形状,进一步证明北阿富汗艺术中希腊传统的重要性。石质舍利容器19世纪早期出土于阿富汗毕马兰的2号佛塔基础,这座佛塔的圆形塔身和覆钵顶都属于典型的早期佛塔形制,这种最早的佛教纪念性建筑起源于印度、后来出现在阿富汗和巴基斯坦。

毕马兰的佛塔和其他阿富汗和巴基斯坦的佛塔都是在贵霜(公元前1世纪至公元3世纪)赞助者的资助下修建的,他们征服了阿富汗和印度次大陆的早期印度—斯基泰统治者并在那里建立了自己的王国。贵霜源于汉语文献,是指月氏的一支,贵霜帝国的第三任国王迦腻色迦(公元1世纪晚期至2世纪早期)在位时期以广泛的商业活动、增长的财富、宽容的宗教和繁荣的城市生活及视觉艺术而著称。贵霜帝国内修建的许多佛塔、佛殿、寺院部分是佛教和商业阶层长期存在紧密联系的自然结果。这些贵霜帝国和丝路沿线的佛教寺院在商业活动中扮演关键的角色,是旅行者安稳的休憩、聚会场所和银行或金库。

公元3至4世纪之前,丝路沿线几乎未留下佛教修行活动的视觉证据,除了鄯善(或楼兰)的米兰遗址发现的佛教壁画。米兰3号寺院遗址包括一个寺院、多座佛塔和其他一些建筑组成。壁画描绘了佛陀和六个比丘在森林中行走的场景。佛陀卷曲并有些松软的头发、有胡须的面庞都类似保存在阿富汗和巴基斯坦的希腊传统,还有一个比丘手中所持的棕榈树叶和所有比丘的剃发也显示了这种传统。

一个公元3或4世纪的中国金铜佛像也出现了胡须这种少见的佛陀面貌特征。最近检测发现,这尊佛像用了中国青铜时代发展起来并广泛应用的陶瓷片模具技术,因此可以明确推断这件佛像制作于中国。这尊佛像是少数几件证明公元4世纪晚期和5世纪早期之前中国已经开始制作佛教偶像的资料之一。虽然缺乏视觉图像、文献资料,尤其是佛经翻译证明汉代中国对佛教的认知和兴趣,但在公元1至3世纪之间宫廷中很可能有佛教活动。这个时期佛教多由外国僧侣或是中外僧侣组成的团队传授。大多数外国僧侣从更远的西方来到中国。安世高(约公元148—180年)出生于今伊拉克,支娄迦谶(公元147—189年)来自中亚;多产的鸠摩罗什(公元344—413年)出生于丝路北道西部边缘的库车,他们都是致力于将早期佛教传入中国的最著名的高僧。

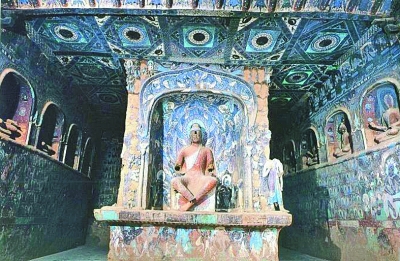

石窟寺与商队

从公元4至6世纪出现了建筑在石崖面的大型寺院复合体。这种通常被称作石窟寺的佛教建筑为这一时期佛教从中亚到中国(再从中国到朝鲜半岛和日本)的发展和传播提供了有力的视觉资料。大型寺院复合体由法堂、讲堂、僧房和客房,以及图书室和厨房等附属建筑组成。从公元4至8世纪,丝路上绿洲王国库车的统治者修建诸如克孜尔(约200窟)、库木吐拉(约100窟)和克孜尔尕哈(约46窟)等300多处石窟。这里是佛教修行中心,也是在中国早期佛教发展中扮演重要角色的僧侣们的诞生地。

和许多主要的石窟寺遗址一样,克孜尔石窟包括生活和管理空间、听讲和传授空间、用于冥想的小型洞窟、安置纪念像的大型洞窟和由甬道连接的前后室的中心柱窟。这些柱窟的中心柱被认为是代替之前曾经在印度、巴基斯坦和阿富汗突出存在的佛塔。第38窟和其他克孜尔石窟的壁画用干壁画技法绘制,丝路沿线的石窟壁画,包括莫高窟壁画都采用同样的制作方法,但使用的颜料不尽相同。

在克孜尔石窟,弥勒和他的胁侍都交脚而坐。他们头戴装饰着珍珠的优雅的三角形宝冠,飘带垂至头后。这种源于波斯原型的宝冠经常出现在中亚和中国的早期佛教艺术中,也见于波斯萨珊帝国(公元224—651年)的图像中,萨珊帝国也控制着临近的伊朗和阿富汗部分地区。深深的衣褶和飘带式平衣纹的交替存在表明混合了公元4至5世纪沿着丝路传来的早期印度和巴基斯坦艺术传统。

同样的衣纹处理方法也见于甘肃省敦煌莫高窟第254窟交脚而坐的主佛像。有约492个洞窟的敦煌莫高窟是丝路东段的重要佛教遗址。建于公元5世纪晚期的第254窟由长方形前室和正方形后室组成,前室的人字披顶装点着织物纹样,和克孜尔第38窟一样,洞窟中心是大型中心柱。中心柱西侧的佛陀面向窟门,身后是象征光的大型火焰形背光,头后是两个小型椭圆形头光。洞窟侧面的墙壁上以壁画或塑像的方式表现说法的佛陀、菩萨和佛传故事。

莫高窟第254窟壁画中所绘尸毗王故事画面中的小型人物束腰袍服、裤子和靴子的穿着也见于波斯世界的高等级人物、克孜尔石窟的供养人、公元4—8世纪丝路上最重要的商人——粟特商人。克孜尔石窟第8窟甬道侧壁壁画中展现了四个袍服上束金属腰带的红发、带头光的供养人,这幅壁画现藏柏林博物馆。这四个供养人的衣领和衣服边缘与袍服形成反差,可见使用了公元4至6世纪丝绸之路沿线的贵重织物和样式。画面左侧供养人的衣服边缘和旁边供养人所穿的蓝色袍服上装饰的联珠纹圆圈广泛流行于西至伊朗、东至中国和日本的大片地区。

库车苏巴什佛寺出土的彩绘木制舍利容器上所绘伎乐手也穿着同样的服装,伎乐手有的戴着鹰和猴子的面具沿着底部行进。他们演奏的一系列乐器许多发现于库车,包括竖琴、鼓、木琴和一件来自游牧民族的长角形乐器。库车将鲁特琴(古琵琶)及其他乐器传入中国并对那里的乐舞传统产生显著影响。来自中亚的乐手在中国享有盛誉,一种叫作粟特旋转的舞蹈——胡旋舞是表现音乐会的标准形象,莫高窟的唐代洞窟所画佛教集会演奏了许多中亚乐器。

新图像与新修行

焉耆的舒尔楚克遗址出土的彩绘泥塑佛像展示了公元7世纪晚期至9世纪丝路中心一种居于主导地位的改进的佛像风格。佛陀低垂的左手握披肩边缘,现在佚失的右手施无畏印,佛陀坐在以联珠纹装饰边框的正方形台座上,佛座内装饰圆圈有翼神兽图案。以早期联珠纹为基础的圆圈和有翼神兽都延续了早期发展于波斯、传播至巴克特里亚和粟特的图像。

舒尔楚克出土的佛像风格源于同时期更大的克什米尔地区产生的佛教艺术。大克什米尔地区是从公元7世纪早期到公元11世纪早期南亚最重要的四个经济和文化中心之一,也是丝绸之路上佛教图像和思想传播的重要节点。

7世纪晚期至8世纪早期的金铜佛像与以上探讨的黏土佛像体型一致,有着同样的面部特征,如正方形前额、尖下巴和倾斜的眼睛。佛陀的胁侍有两个菩萨立像和四个跪姿形象,以及狮子、鹿坐在点缀着花型圆圈的垫子上,这与舒尔楚克出土佛像的台座图案一致。圆盘是联珠纹中国化形式,证明织物图案随着新的佛教图像风格和新形式的佛教修行沿着丝路传播。

第61窟是敦煌最大的石窟之一,主室中央的台座上、华盖下的站立胁侍壁画背景前原来应安置一个现已遗失的泥塑像。据历史记载这尊泥塑像是文殊菩萨像,是佛教智慧的象征。像观音菩萨一样,文殊菩萨是敦煌地区从公元9至11世纪最重要和被崇拜的天上菩萨。此外,莫高窟第61窟的文殊菩萨像是公元10世纪前后敦煌和相关佛教中心出现的新样文殊的一个例子。敦煌出土了这种新样文殊图像的木版印刷佛画,可能当时有通过这种便携和便宜的形式传播。

画面上端是菩萨图像,下端是发愿文。文殊菩萨身上密集的风格化的衣纹与柏孜克里克石窟第20窟立佛的衣纹相似,背景中的花朵延续在最初在克孜尔及其他库车石窟中的中亚传统。佛画下端的长篇发愿文赞美文殊菩萨的美德和他能够实现愿望的能力。文中提到佛画图像是五台山文殊菩萨的显现。对五台山文殊菩萨的信仰可以追溯到唐代。有文献记载,来自克什米尔的僧侣佛陀波利公元675年前后来中国时特意前去朝拜五台山的文殊菩萨。第二次朝拜五台山的时候,他被一个神秘的老人送回克什米尔去寻求某种佛经,随后他意识到那个老人其实是文殊菩萨。来自乌兹别克斯坦的富有影响力的高僧不空(公元705—770年)促进了五台山成为整个亚洲僧侣朝圣的佛教中心,莫高窟第61窟背面墙壁上的五台山图展示了五台山的这种中心地位。不空是众多外来僧侣之一,这些来自印度、阿富汗和朝鲜半岛的僧侣在中国工作,经常服务于朝廷,在国家赞助的翻译机构尽职。

作者:丹尼斯·帕特里·莱迪(Denise Patry Leidy)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制