【读书者说】

《师友襟期》是周汝昌先生晚年撰述的“人物志”。据编订者周伦玲女士的《后记》,其书原名应是《鸿儒72家》。周先生随性而写,写毕便塞入牛皮纸袋,最后写成的至少108将。除少数文章字迹难以辨认,因而未能整理收入,其他文章皆由周女士整理,编入此书。此种写作方式,类似元人陶宗仪撰《南村辍耕录》,在树叶上书写,置于盎中,再埋于树根下。

大约在前年,我因缘际会参加河北师大纪念顾随先生诞辰120周年研讨会,在会议的尾声,周伦玲女士取出一篇刚整理出来的周先生追忆其师顾随先生的文章,便是书中《苦水词人号倦驼》一文,云周汝昌先生晚年目障,字写得又大又斜,勉强辨识整理,才得此文。读毕,周女士与顾随先生之女顾之京教授相拥而泣,也令与座诸君别有一番感慨在焉。

今番读到此书,又念起彼时彼景,便知晓虽是纸上文章,而竟浇灌了周先生晚年心血,字字读来,皆不寻常。其中,最深的印象便是周先生行文的风格,虽不能说是戛戛独造,但确乎是一种浸透着浓郁的周氏风格。初读此集,周先生的性情言谈便扑面,甚乃是逼人而来。因周先生写文,全凭个人之神行意会,以个人所见所闻所思所想为据,行于所当行,止于所当止,颇近于顾随先生解读古诗文之风格。书中所叙,并非史书式的纪传体,对人物行状予以记录,而是叙述传主与自己的因缘。而其中大多数人都是因红楼梦研究而与周先生结缘。因此,此书的基本叙述模式便是:周先生回忆红学之路上的人与事,以自己的见闻、理解与评判叙述之、臧否之。这些人与事,无论他们的身份、事迹、志业、声名如何,皆是周先生红楼宇宙里或明或暗的“满天星斗”。而这个宇宙显然是以周先生于红楼梦的思与写为中心而旋转的。周先生还专门为这批文章设置了诗赞体,即每篇文章后都自撰诗一首,作为对这些人与事的评赞。这种形式又接近于《史记》的“太史公曰”,也和戏曲里定场诗有些类同,周先生采用这种形式,当然是受这些典籍的浸染而仿效之,但也有为他的红学世界建立标准的用意,如同给水浒之108将排座次。或者说,以他的视角,来建构一种松散的个人亲历的红学史。此书大略可以有三种读法:

其一,此书可视作周先生的红学自传。此书虽是写一个个的人物,但皆是周先生红学之路上有关涉者,譬如,有为大众所了解的,如顾随推荐周先生的第一篇红学文章,此是周先生走上红学之路的起始。而胡适对周先生的欣赏与提携,则是周先生红学之路的基础。也有一些较少为人知,但对周先生尤为重要者,如周先生的四哥周祜昌。在《世间曾有这么一个人——悼亡兄祜昌》一文里,周先生就一再提及兄弟情谊与红学情缘相交织,令人动容。如“拙著《红楼梦新证》的出版,四十万言的巨著,稿如山积,是祜兄一笔一画工楷抄清的”,“他的后半生,可说就是为了《石头记会真》一书而奋斗到底的”,等等。

其二,此书又是一部红学公案录。在《何其芳》一文的结穴处,周先生写道:“世间事,曲折复杂,时出人‘智’外,‘五百年后’考证家考证‘红学公案史’,会涉及我所遇到的人和事。‘考证’是‘神通’有限的,常常弄得真实与幼稚颠倒起来。草草记之,以备来哲审判”。由此可见,周先生一气将诸多人物写来,其实是常常惦记着围绕着红学的纷争与公案。《红楼梦》之学,围绕作者、版本之说,聚讼纷纷。在新中国成立之初,时代的政治风向与红学交织在一起,红学不仅仅是学术,也成为政治的风向标,甚至成为政治本身,而影响普通生活。周先生以恭王府为大观园之原型,尊庚辰本贬程乙本,是影响了数十年红学及《红楼梦》文化的大关节,亦引发了更多的争议,直至身后。周先生自然深知此事,因此在写人写事之时,往往也当作红学公案之档案,以备后世评判。

其三,此书更可作为红楼遗珍录。周先生写及人与事,有一大类是红学史上的失踪者,也即周先生有所见闻与接触,但此后消失不见的与《红楼梦》及研究有关的人物。如《沈从文详注〈红楼梦〉》里,谈到沈从文曾写有“一部质、量俱不寻常的红楼注稿”,而且沈从文彼时在故宫博物院工作,因之特别注意且主张对书中的实物予以解释。可惜的是,在现今所知的沈从文著作里,这本特别的《红楼梦》注解却是很少有人提起。又如《千秋疑案悼吴公》一文里,提及吴则虞谈到并获得某部《石头记》异本,但因为机缘不巧,周先生始终并未亲见。随着吴氏的去世,异本之事也就消失在历史的迷雾中了。再如文史学家张次溪所见过的“一部最巨大的《石头记》抄本,其册之巨大,必须放在‘八仙桌’上方能展阅”。凡此种种,周先生在红学之路上所见所遇,种种趣闻及遗憾,于书中随处可见,周先生在文中常为之叹息。

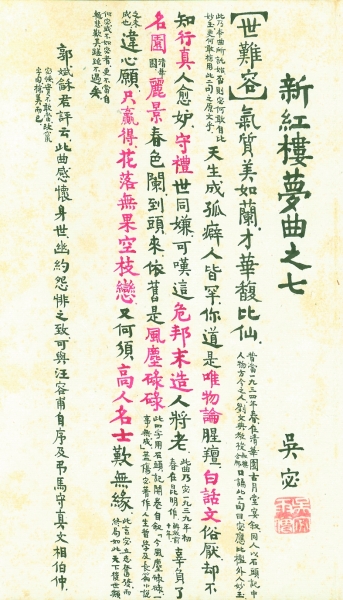

是书秘闻甚多,我最珍惜亦最感动的一则是写吴宓先生。吴先生以妙玉自况,仿《世难容》撰同题曲,周先生举“行真人愈妒,守礼世同嫌”,来叹息吴宓先生之命运。然我独赏“只赢得花落无果空枝恋,又何须高人名士叹无缘”。此语应是吴先生回答这一中国现代文化史上的“时代与人生”之问了。

(作者:陈均,系北京大学艺术学院副教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇