【深度解读】

新年刚过,北京各大剧院和演出中心官网相继更新了2019年的演出安排。根据目前公布的信息,今年上半年最值得期待的当属里玛斯·图米纳斯导演的瓦赫坦戈夫剧院版《叶甫盖尼·奥涅金》(后称《奥涅金》)。这是俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院第二次携该剧来华演出了,上次是在2017年的乌镇戏剧节。作为当年戏剧节的开幕大戏,《奥涅金》甫一落地便惊艳了中国观众,媒体的评价是“整出剧壮丽、忧伤、深沉、怪诞,诗意流淌,想象飞扬”。

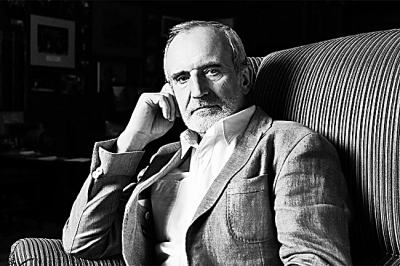

图米纳斯生于立陶宛,毕业于俄罗斯戏剧艺术学院,2007年开始担任俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院艺术总监。在俄罗斯和立陶宛两国频频“转场”的求学和工作经历也使得图米纳斯的艺术身份认同遇到了尴尬处境。图米纳斯的中国学生杨申导演曾说“身为俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的艺术总监,立陶宛人不认为他代表着立陶宛的当代戏剧;由于是立陶宛国籍,无论他取得什么样的成就,俄罗斯人也不会将他列为‘俄罗斯的戏剧大师’”。不过,回顾图米纳斯出道近三十年来的作品,我们不难发现,这位立陶宛导演继承了俄罗斯最优秀的戏剧传统和文学精神,更重要的是融合并发展了二十世纪俄罗斯在戏剧表演领域留给世人的宝贵遗产。这条艺术传承的主脉便是现实主义。

瓦赫坦戈夫是斯坦尼斯拉夫斯基的门生,1921年接管负责莫斯科艺术剧院第三工作室,也就是后来瓦赫坦戈夫剧院的前身。与其他俄罗斯戏剧导演不同的是,瓦赫坦戈夫的戏剧理念在剧院建成之前已经成形并多次付诸实践,他将自己的戏剧理念冠名“幻想现实主义”。作为一家与斯坦尼斯拉夫斯基体系一脉相承剧院的艺术总监,图米纳斯的作品似乎应该处处体现出浓郁的“体验派”情调,抑或彰显“现实主义戏剧”风骨,或者至少与我们相对熟知的莫斯科艺术剧院以及北京人艺的风格相差无几。所以,2017年乌镇戏剧节的大部分观众是在这样的预设尺度里走进剧场的。然而,在经历了长达三个小时的演出之后,我们心中“理想的”现实主义戏剧外壳,被图米纳斯碾压得皱皱巴巴。

大幕拉开之后,做足剧情功课的观众不禁要问,舞台上怎么有两个奥涅金和两个连斯基,台词为何像原著又不像原著,原作里没有的情节又是从哪里来的,人物的行动似乎并不完全出于演员对角色“设身处地”的体验。《奥涅金》激起的一系列疑问将我们导向围绕现实主义戏剧另一种形式的思考。

说到现实主义戏剧,通常,我们秉承的审美范式是客观、真实地再现生活,塑造典型环境中的典型人物,关注生活真实和内心真实。其演剧形式美的一切衡量标准基于是否逼真,即在舞台上制造“生活幻觉”,使演员像再现生活场景一样演戏,演员就是角色,想角色之所想,做角色之所作。我们将理解现实主义戏剧的关键词进而推广为对斯坦尼斯拉夫斯基体系的概括。因此,当事先已经了解图米纳斯的艺术传承以及所谓“幻想现实主义”的标签之后,观众看到舞台上的一切似乎并不是那么逼真,但也不至于称其为“先锋”的时候,难免出乎意料并拍手称奇。

实际上,《奥涅金》为我们展示了现实主义戏剧的另一种形式,一种不那么“逼真”的现实主义舞台。我们通常意义上所谓的现实主义舞台与现实生活场景别无二致,演员通过对角色近距离的揣摩和阐释达到反映现实的目的,其核心是写实。而《奥涅金》所呈现的现实主义舞台形式,按照剧院创始人瓦赫坦戈夫的主张,是将斯坦尼斯拉夫斯基的“体验”和梅耶荷德的“表现”两种理念融为一体,“流真实的眼泪,用戏剧的方式让观众看到”,即所谓的“幻想现实主义”,简言之,这是一种写意的现实主义。

不管写实还是写意,现实主义舞台的两种形式欲达到较高的艺术水准,演员对角色的体验是必要的前提。写实的现实主义中,演员和角色是合二为一的,演员并非模仿形象,而是变为角色在舞台上生活,所以,在斯坦尼斯拉夫斯基的“体验”理念框架下,演员和角色应该没有心理距离。而图米纳斯则要求演员务必在自己与角色之间创造一个心理距离。2011年上海戏剧学院邀请图米纳斯参与了国际导演大师班的授课,表演训练期间,有学生问图米纳斯:“您希望演员的表演真实一点,还是夸张一点。”图米纳斯的回答是“应该真实地体验,瓦赫坦戈夫忠实寻找的东西,就是真实的体验,然后过渡到比较鲜明的表现上”。从真实的体验到鲜明的表现,需要的正是图米纳斯要求的“第三张脸”。

所谓“第三张脸”就是演员与角色之间被创造出来的心理距离。在揣摩角色过程中,除了本人视角和角色视角,演员还要找个审视演员表演角色的创作者视角。演员既是表演者,又是导演,表演给第三者看。这一理念与布莱希特从梅兰芳表演中体悟出的演员“三种身份”有异曲同工之妙。布莱希特在《论中国人的传统戏剧》中指出“当我们观看一个中国演员的表演时,至少同时能看见三个人物,即一个表演者和两个被表演者。譬如表演一个年轻姑娘在备茶待客。演员首先表演备茶,然后,他表演怎样用程式化的方式备茶。这是一些特定的一再重复的完整的动作。然后他表演这位少女有点儿激动,或者是耐心地,或者是在热恋中。与此同时,他就表演出演员怎样表现激动,或者耐心,或者热恋,用的是一些重复的动作。”换言之,三种身份包括演员本人,角色以及与情境相符的程式化角色。在图米纳斯看来,这第三个身份正是让表演更加风格化的“戏剧的方式”。演员在体验角色“真实的泪”的基础上,超越角色,迅速捕捉形象的鲜明特征。导演借此找到与文字内容相契合的舞台形式,而形式的创造,靠的是“幻想”。剧本只给演员提供一个身份,演员通过“幻想”让自己拥有更多身份。除了演员的第三身份幻想,更要凭借导演的剧本幻想和观众的处境幻想。

《叶甫盖尼·奥涅金》是普希金的诗体长篇小说,故事情节相对简单,但鉴于其在俄罗斯文学史上不可撼动的经典地位,何况更有柴可夫斯基的经典歌剧版在前,改编话剧若从情节复杂化入手,不仅通篇的“奥涅金诗体”难以处理,还要承担求全之毁的巨大风险。图米纳斯以其幻想现实主义技巧在舞台形式和原作之间找到了正确的契合点,使这部名作在戏剧舞台上拥有了真正的生命。

图米纳斯从解读文字、挖掘原作以外的世界入手,赋予话剧版《奥涅金》以全新视角——回忆。普希金笔下的《奥涅金》是开放式结尾,奥涅金被曾经的追求者拒绝之后,作者就此搁笔。图米纳斯则凭借塔吉亚娜拒绝奥涅金的忠贞宣言(原作塔吉亚娜77行诗的叙述在舞台上演绎为5分钟的大段独白)敏锐地在奥涅金结尾的“呆立不动”里听到了弦外之音——奥涅金对这段情感经历的悔恨。因此,大幕拉开,舞台上首先是步入中年的奥涅金和连斯基,奥涅金在回忆过往,反思与连斯基和塔吉亚娜往事的林林总总。整场戏年轻的奥涅金台词很少,只有两三处,剧情转折的关键节点由中年奥涅金的叙述完成。宽泛而言,舞台上的人物活在中年奥涅金的回忆里,整部戏是与塔吉亚娜最后一次相会若干年后的奥涅金内心世界的戏剧化再现。这也正是幻想现实主义的艺术所指,奥涅金流着真实的泪,用戏剧的方式让观众看到。舞台背景一整面的镜子恰恰指明了这个镜像世界的存在。在奥涅金的眼泪里,塔吉亚娜才是目光的焦点。所以,图米纳斯将塔吉亚娜塑造为主角是理所当然的处理。

当然,这种处理也并非无凭无据。1880年6月8日,陀思妥耶夫斯基在莫斯科普希金纪念碑揭幕典礼上的演说已经表达了这一观点,“普希金如果把自己的长诗题名为塔吉亚娜而不是奥涅金,也许更恰当些,因为塔吉亚娜是长诗的无可争议的主要人物”。芭蕾舞者、弹鲁特琴、大熊以及两个奥涅金和连斯基都是原文主要情节中未出现或一闪而过的元素,但却是话剧舞台上的重要表现手段。图米纳斯用这些戏剧化的方式表现给观众,完成导演的剧本幻想。

写实的现实主义要求观众忘记他们是在剧场里,也就是将观众的注意力拉到角色所处的环境里,而写意的现实主义希望观众注意的是正在演戏的演员所处的环境,也就是观众同样作为“第三只眼”审视演员如何表演角色。图米纳斯在舞台后方放置的大镜面背景时刻提醒着观众看到的是演员的舞台表演。构成《奥涅金》戏剧行动的核心不在语言,而是演员对处境的呈现,即外显的戏剧化动作。所以,塔吉亚娜的出场没有台词,拖着铁床;从少女到少妇的转变没有语言描述,却凸显剪发礼、与丈夫分吃果酱以及飞升的秋千;爱上奥涅金时的狂热激情没有大段独白,只有夸张的辗转反侧。与塔吉亚娜共舞的熊、决斗场的纷飞大雪以及外化的梦境等一切手法都可直观展示在此情感处境下演员对表演的处理。对角色的体验是真实的,表现途径是戏剧的。由此方法出发,观众产生的幻觉不是在写实的现实主义舞台上所谓的生活幻觉,而是处境幻想。

值得我们注意的是,图米纳斯并非颠覆斯坦尼斯拉夫斯基某方面的戏剧理论,也未曾重新定义现实主义,只是为我们展示了现实主义舞台的另一种形式。图米纳斯本人也多次强调“幻想现实主义不是一个流派,而是一种创作方法”。现实主义舞台不一定百分之百写实,写实也未必再现生活。而且,历久弥新的现实主义传统以及深刻宏大的斯坦尼斯拉夫斯基体系留给后世艺术家的是通用的艺术观,远非界限分明的流派论。致力于非写实的象征主义同样需要对角色内心世界的深度把握,现实主义是在生活现实维度体验角色,象征主义则是在形而上维度罢了。应该说,如果缺乏对人物内心的体验,一切舞台艺术将沦为肤浅。

2017年乌镇戏剧节的图米纳斯已经引起我们关于舞台艺术的诸多思考,2019年恰逢中俄建交70周年,又适值俄罗斯戏剧年,相信,《奥涅金》的二次造访将为促进中俄戏剧艺术交流带来又一波推动力。

(作者:姜训禄,系中国石油大学讲师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制