《与山巨源绝交书》为嵇康代表作,作为名篇进入文学史。有关嵇康与山涛有无绝交及由此产生对散文题目原初状态的讨论,首见于张云璬、王志坚的质疑,但言之过简。徐公持先生《嵇康〈与山巨源绝交书〉非绝交之书论》(《中华文史论丛》2008年3辑)对此有专文论述,认为现存材料中并无山涛与嵇康断交的记载,题目所拟出于刘宋人之手。徐文是最早全面论述“嵇康与山巨源书”的性质及其文题的重要成果,论证有理有据,可成定说。本文并非对徐先生观点的商榷,而是对其观点和材料的进一步补充和申述。

一

题目在读者阅读过程中,起到引导认识作品的作用。对诗歌如此,对散文亦复如此。中国文学作品在早期大多是没有题目的。名篇如李斯《谏逐客书》,初无文题。《史记·李斯列传》:“李斯议亦在逐中,斯乃上书曰:‘臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛……今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危不可得也。’秦王乃除逐客之令,复李斯官。”《文选》作《上秦始皇书》或《上书秦始皇》。

贾谊《过秦论》,亦复如此。全文最早附见于《史记·秦始皇本纪》篇末。贾谊《新书》卷一标示《过秦》,未有《过秦论》之名。《新书》为后人编辑而成。《汉书》作“昔贾生之过秦曰”,而《文选》作《过秦论》。

这类文章最初没有题名,和文章产生的背景相关联,它是在历史叙述中呈现出的内容,也可以说和文体相关联,如“斯乃上书”。这类文体在形式上是和书信相似的,书信本无题名,后人编辑文集或选集时才加上如《与山巨源绝交书》这样的题名以辨识。

古人书信格式与今有异,寄送对象的称呼常出现在信末。古代纸质墨迹遗存,可以帮助我们认识书信内容与题名的关系。如传世王羲之《快雪时晴帖》书札(见图①),反映了当时书信的真实样式。

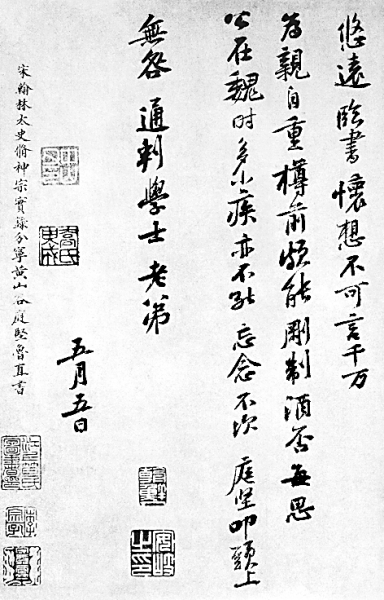

启功《〈唐摹万岁通天帖〉书后》(《启功丛稿》)解释这一现象:“《快雪时晴帖》偏左下方有‘山阴张侯’四字,观者每生疑问,我认为这是对收信人的称呼……古人用素纸卷写信,纸面朝外,随写从右端随卷,卷时仍是字面朝外。写完了,后边留一段余纸裹在外层,题写收信人……这种写法,一直沿续到明代文征明时还留有实物……原封的样子虽仍未见,但可推知这是当时的一种习惯。”后人如此,是实际需要,还是模拟古制,也不能详知。如黄庭坚的书信(见图②)。

此信寄送对象亦写于信末,后题名为《致无咎通判学士》。未必如启功所说,可能只是模仿古制。

不仅是书信,其他散文作品也印证了文题为后加的编辑体例。如著名的《兰亭序》,核之现存墨迹,并无题名,题名亦为后人所加。《晋书·王羲之传》云:“尝与同志宴集于会稽山阴之兰亭,羲之自为之序,以申其志曰……”《文选》题名《兰亭诗序》,《艺文类聚》作《三日兰亭诗序》。如是作者自题其名,后世则不能随意改动。

徐公持《嵇康〈与山巨源绝交书〉非绝交之书论》认为:“汉魏时文士作书,一般仍沿袭当时文章体制惯例,作‘与××书’者,此惯例至西晋末尚未完全改变。观今存书函作品较多者如陆机、陆云兄弟,皆如此。陆云书函最多,而题目皆作‘与××书’,绝少例外。云与乃兄陆机亲密友于,情好无间,世所公认,其致兄书有数十通之多,书中各篇所叙,内容不一,世事文章,无所不包,而题皆作《与平原书》,可谓百篇一律。”这只是就今传书籍文本而作的判断,如果结合传世墨迹,可作修正。

因此,可以说,传世的嵇康《与山巨源绝交书》的文题,并不是写作时就存在,而是后加的。与其说“汉魏时文士作书,一般仍沿袭当时文章体制惯例,作‘与××书’者,此惯例至西晋末尚未完全改变”,不如说,今存汉魏文士作书文本题名“与××书”,循之墨迹遗存,应为编辑文本时所加,是编辑体制,而非文章体制。

二

从传世墨迹考察文章内容与文章标题可能会使复杂问题简单化。那么,嵇康与山巨源书信的题名是如何被添加的?从现有材料看,《文心雕龙》有“嵇康绝交,实志高而文伟矣”语,《文选》有《与山巨源绝交书》题名,因此在南朝之前已在作品编集时加了题名。这里引发出文学史上一个有趣的问题,即有些文学作品在进入编辑过程时,无论是作者自己还是别人编辑,都会据作品内容给那些本无题名的作品拟定题目或题名,这才使得作品有了包括内容和题名的完整形制,满足因题见义的需要,方便文学作品流传。《史记》载:“高祖击筑,自为歌诗曰:‘大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!’令儿皆和习之。”《文选》将此作品列入“杂歌”类,题为《歌一首》,实未拟题名。宋郭茂倩辑《乐府诗集》题名《大风起》。元祝尧编《古赋辨体》题名《大风歌》。元左克明编《古乐府》题名亦作《大风歌》。今人遂以《大风歌》为题名。以《大风歌》题名,确实是最优的。一是以开头“大风”二字名,不仅承旧制,而且大致表述了全诗内容及其风格;二是“歌”也较好地为作品文体特征定性;三是从接受者角度来看,也便于记忆。

《文选》题名为《与山巨源绝交书》,可能有三个直接的原因:一是因为文末一段有“既以解足下,并以为别”之句;二是受嵇康另一篇《与吕长悌绝交书》题名影响,《与吕长悌绝交书》所拟题名是正确的,因文章内容明确,并有“绝交不出丑言”语;三是受文章背景材料的影响。关于嵇康《与山巨源绝交书》的写作背景,基本文献如下:

《三国志》裴注引《魏氏春秋》:“及山涛为选曹郎,举康自代,康答书拒绝,因自说不堪流俗而非薄汤武。大将军闻而怒焉。”

《世说新语·栖逸》:“山公将去选曹,欲举嵇康,康与书告绝。”

《三国志》裴注:“山涛为选官,欲举康自代。康书告绝,事之眀审者也。”

《世说新语》刘孝标注引《康别传》曰:“山巨源为吏部郎,迁散骑常侍,举康,康辞之,并与山绝。岂不识山之不以一官遇己情耶?亦欲标不屈之节,以杜举者之口耳。乃答涛书,自说不堪流俗,而非薄汤武。大将军闻而恶之。”

这些文献记录明确,应没有歧义。初嵇康给山涛写信,缘起是山涛举荐朋友嵇康自代,嵇康作书陈述其志以及生活习惯,拒绝了山涛推荐他为官的要求。其中,“拒”“拒绝”“告绝”,皆为拒绝为官一事,这和写《与吕长悌绝交书》性质完全不同。《文选》拟题误读了这些背景材料,而“绝交”二字起了关键词的作用,一直引导后世的阅读。《文选》若题名《与山巨源书》即好。

三

阅读作品,以读题为起点,由此进一步探讨作者的写作立场、情感基调。作者为什么写作,以何种姿态进入写作,这决定了文章所要表达的观念、情感和语境。

绝情由绝交来,绝交是人际关系的形式表现,是断绝交谊与往来;绝情是人的品性体现,是不讲情谊,不讲人情。如依通行文章题名提示,“绝交”是指示牌。循此思路,首先会设置对话情景,嵇康与山涛对话一定是剑拔弩张、怒目对视的;其次分析绝交的原因;接着会分析绝交的情理。这样的分析不免会对文本内容产生一些困惑。故每引《与吕长悌绝交书》“绝交不出丑言”,说明《与山巨源绝交书》没有以恶言伤害对方。但无法解释的是,尽管“绝交不出丑言”,在《与吕长悌绝交书》中却有“何意足下苞藏祸心耶”这样言辞极重的话语。

现在可以换一思路去分析,不是“绝交”,而是“陈情”以拒绝山涛举荐做官之事。作者是就事论事,读者也应就事论事。文章陈述写作之由是“间闻足下迁,惕然不喜,恐足下羞庖人之独割,引尸祝以自助,手荐鸾刀,漫之膻腥”,也是就事论事。这里讲得很清楚,没有绝交之意,只是陈情,如文中所言“故具为足下陈其可否”,如此而已。应注意,无论言辞如何犀利,用词如何激烈,都没有改变文章性质。

当然,这样的陈情是富有嵇康个性的。1.明确,不含糊。如“故君子百行,殊途而同致,循性而动,各附所安。故有处朝廷而不出,入山林而不返之论”。明确提出士人“出”“处”是“各附所安”的。2.直白,不掩饰。如:“吾不如嗣宗之资,而有慢弛之阙;又不识人情,暗于机宜;无万石之慎,而有好尽之累。久与事接,疵衅日兴,虽欲无患,其可得乎?”直言己短。3.畅快,不生硬。“有必不堪者七,甚不可者二。”叙述详尽,酣畅淋漓。

但要注意到,由于他和山涛不寻常的关系,嵇康书信在表述上有如下两个特点:1.夸大其词。“性复疏懒,筋驽肉缓,头面常一月十五日不洗,不大闷痒,不能沐也。每常小便而忍不起,令胞中略转乃起耳。”其中所述,当与实际不符。2.任性。这是被山涛过度包容造成的。其甚者如“不可自见好章甫,强越人以文冕也;己嗜臭腐,养鸳雏以死鼠也”。李贽《焚书》针对嵇康此信,发表过意见:“此书若出相知者代康而为之辞则可;若康自为此词,恐无此理。涛之举康,盖所谓真相知者;而康之才亦实称所举。康谓己之情性不堪做官,做官必取祸,是也;谓涛不知己而故欲贻之祸,则不是。以己为鸳雏,以涛为死鼠,又不是。以举我者为不相知,而直与之绝,又以己为真不爱官,以涛为爱官者,尊己卑人,不情实甚,则尤为不是矣。呜呼!如康之天才,稍加以学,抑又何当也,而肯袭前人之口吻,作不情之遁辞乎?”李贽从二人关系和举荐之事方面批评嵇康。所谓竹林七贤,以山涛、阮籍、嵇康为主,而山涛承担了指导和组织的重要角色。史载,山涛早孤居贫,少有器量,介然不群。而山巨源与嵇康友谊终始,《世说新语》载:“山公与嵇阮一面,契若金兰。山妻韩氏觉公与二人异于常交。问公,公曰:‘我当年可以为友者,惟此二生耳。’”嵇康临终,托孤山涛,《晋书》载:“康后坐事,临诛,谓子绍:‘巨源在,汝不孤矣。’”嵇康死后,山涛举其子嵇绍任官,《世说新语》载:“嵇康被诛后,山公举康子绍为秘书丞。”嵇康言辞过激,正是由于山涛的宽容,这也是二人情谊的印证。

综上所述,如将《与山巨源书》作《与山巨源绝交书》读,这并不符合嵇康本意,对理解山巨源品性也是不公正的。其实,嵇康作此文并非真的要绝交,而是一时急怒之下的负气、明志之文。如若决意绝交,完全可以像《与吕长悌绝交书》那样简短了之。如此长篇大论反而证明了嵇康对山巨源的信赖,所谓爱之深而责之切。而山涛素以度量见称于世,又知嵇康性情,给以谅解,后二人重拾旧好也在情理之中,托孤之事正是其情谊的存续。

(作者:戴伟华,系广州大学文学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制