【艺境观象】

百件展品共同诠释“书籍之为艺术”的主题,其中38件为一级藏品,24件为二级藏品,所有展品皆堪称上海图书馆“镇馆之宝”。正在上海图书馆举办的2018年度文献大展“缥缃流彩——中国古代书籍装潢艺术馆藏精品文献展”,让慕名而来的观者大呼过瘾,被称为近日沪上“读书人必看”的展览。

此次展览集中展出明清特别是近现代知名收藏家如项元汴、黄丕烈、龚心钊、吴湖帆等私家装潢的珍贵典籍,文献品类涵盖佛经、书籍、碑帖、尺牍,装池形式包括线装、蝴蝶装、经折装、册页装、卷轴装等,并分类展现绘画、书法、篆刻等传统艺术在图书装潢中的运用。件件精彩,妙趣横生,不少展品难得一见,完美诠释书籍之美、书卷之“气”。

让书籍从日用品到艺术品

“以往对中国古代书籍的关注主要在于它的文献价值、历史价值和文物价值,学者研究也多侧重于书籍的版本、目录、印刷、收藏与传播。近30年来,随着图书流通市场的活跃和国家全力推进的‘中华古籍保护计划’,人们的视野逐步从中国古代书籍的内容延伸到了外在的形式——装潢。”上海图书馆历史文献中心主任黄显功说。

“装潢”一词始见于南北朝时期,后为历代习用,泛指对纸质书籍与书画的保护保存方法。与此相关联的词还有“装裱”“装池”“装订”等。就工艺层面而言,完备意义上的装潢除图书装订外,还包括书具如函套、书匣、书箱等的设计与制作。而就艺术层面来说,装潢还包括装饰的含义,即怎样使书变得更为美观。可以说,装潢是技术,也是一种艺术,它与图书本身的书法、雕版等一起构成了书籍的艺术性元素。

“中国古代图书装潢,让书籍从日用品,晋升为艺术品、收藏品。”上海图书馆历史文献中心馆员、此次展览主要策展人梁颖告诉记者,明代中期以后,随着图书的流传,一些稀见本和孤本的身份发生了变化,人们开始视图书为文物,由此有了不同等第的区分。而图书的等第越高,装潢的档次也越高,装潢之优劣,由此也成为评判古籍等第高下的一个重要依据。

在第一部官修善本书目清代《天禄琳琅书目》中,就明确记录了以不同色彩质地的材料装潢不同版本级别古籍的情况——“其宋、金版及影宋钞,皆函以锦,元版以蓝色绨,明版以褐色绨,用示差等”。这也正是本次展览展品规格之高的原因。

步入展厅,一卷《六朝唐人写经残字》陈于玻璃柜中,著录标注“卷轴装,民国李绪重装本”。右端卷首为吴昌硕题引首、郑文焯题跋,左端卷末方尔谦、吴昌硕跋尾。一旁的展柜中,一册清代沈树镛重装本《许真人井铭》吸引了众多目光。梁颖介绍,此件原题宋装,实已不是宋装原来面目,但是保存了宋代托裱的内页,蛀孔也未做修补。旧拓被逐页浮置于新制的经折式底册上,中心对折处与四角分别用丝线加以固定,不加裱褙,首尾加装面板,外包以蓝布书套。此种装法为重装本中特例。

“成功的重装,不仅最能反映工匠的技艺,更能体现藏家的品位,以及对古书的护惜之心。”梁颖说,对于古代图书装潢的研究,过去一般侧重于装潢样式的源流变化,缺少个案研究。俗话说,凡书画,100年重装一次。书籍由于使用频率更高,重装的周期也相对更短。可以说,今人所见的珍贵古籍,大多经过历代藏书家的重装。上海图书馆馆藏中,吴湖帆、龚心钊两大家的藏品最多,黄丕烈的收藏也不少,在此次大展上呈现的不同藏书家的个人装潢风格尤其值得关注,也尤富趣味。

书籍之美,处处皆趣味

此次展览名为“缥缃流彩”——“缥”意为淡青色,“缃”则是浅黄色,古代人常用淡青、浅黄的丝帛作书囊书衣,“缥缃”用以指代书卷,也暗含书籍装潢的意味。展览分为“护帙”和“饰观”两大板块,“护帙”篇体现各种书籍装潢样式,“饰观”篇着重关注绘画、书法、篆刻等在装潢过程中的应用,另有“书具之美”“书衣之美”两个单元,呈现特别精美的书具、书衣。

中国古代书籍装潢形态十分丰富,从“著于竹帛谓之书”开始,编以书绳,聚简成篇的简策装已有了早期的装潢意识与设计实践。之后的帛书、卷轴装、旋风装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等形态,既展现了中国书籍史的发展演变,也从艺术上展示了书籍的不同装潢特点。同时,这种演变又深受当时政治、经济、文化发展的影响,书籍的装潢演变状态是不同社会物质条件的反映,折射了不同时期书籍生产和收藏的背景与境况。

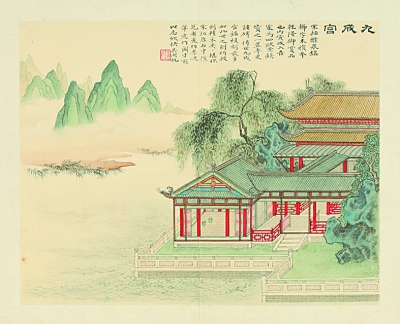

此次展出的宋拓本《九成宫醴泉碑》颇具代表性,历经明代收藏家党崇雅,清代收藏家翁方纲、初彭龄,民国收藏大家龚心钊等鉴藏。织锦书衣,翁方纲、龚心钊皆认为系宋代缂丝所制,封面装有翁方纲手题书签,衬页装有明王铎、民国郑孝胥手题书签,粘有龚心钊题跋二纸,册尾背面则装有清同治年间整纸拓本、龚心钊赏碑照片,粘有龚氏题记及装池匠王仪堂题名,可谓处处皆故事。

“古代图书装潢艺术,一是工艺水准高,不少装潢精美的图书会把工匠名字也题写上去,这是很难得的待遇;二是所用材料好,装潢图书讲究用旧料,比如清代大藏书家黄丕烈就收藏了不少宋纸,重装宋本就要用宋纸,且重装入的纸张也能成为装饰和审美的一部分,并非单纯作为功能性存在;三是讲究审美性,出现了不同的装潢风格,高级装潢讲求个性,内行人一看装潢样式就知道出自哪一家之手。”梁颖说。

以吴湖帆为例,重装图书必有亲笔题字,并请人或自己专门画图。此次展品中,有一件为明末清初“秦淮八艳”之一马湘兰写给江南才子王稚登的书信,经吴湖帆重装,书匣上题有“鱼腹缄情”,手卷书签上也有吴湖帆题签,吴湖帆外甥、知名画师朱梅村专门为马湘兰画了画像。这件藏品也是马湘兰流传下来的唯一手迹。

而民国邓邦述重装本《南宋六十家小集》,“其前后所钤诸印亦皆精美。且每卷俱有,可谓不惮烦者”。

黄显功介绍,古代图书装潢作品具有不少值得欣赏与借鉴的艺术形式与内涵,但许多读者因为难以接触高级别文物原件,对此鲜有直观认识。上海图书馆此次展览的一大目的,便是让读者有机会从这一特定视角系统地了解古籍装潢中的艺术性元素。

书具保护亟待引起重视

记者了解到,此前,关注古籍装潢的展览不多,台北故宫博物院曾于2015年举办过一场“护帙有道——古籍装潢特展”,讨论的是各个时代书籍装潢的特色,以及千年来书籍装潢的变迁。上海图书馆所藏古代书籍数量庞大,类型多样,让此次年度大展更富看点。

古籍装潢离不开修复,而修复这一传统工艺不仅是技术,也是艺术。以古为师,用审美的眼光去学习与研究,给专业工作者以些微启示,也是此次展览的初衷之一。梁颖特别提示记者观察展品中的书具。

书具用料考究,据《藏书十约》介绍,梓木、楠木不生虫,不走形,质地坚而轻,花梨、枣木次之,其他木材或易吸潮,或易生虫,皆不可用,所以历来藏家以楠木、紫檀制作书具,并非仅仅求其名贵。书具之外观,务求雅致精巧,箱盖、匣身所镌书名,则往往名家手笔,手书上板。

梁颖告诉记者,遗憾的是,书具的保护一直没有得到充分重视,可以说是当前古籍修复中的一个盲点。有些图书馆收藏的古籍书匣坏了,要么听之任之,要么直接扔掉。“事实上,很多书具本身就是一件艺术品,是书籍装潢的一个重要部分,应该将它作为一个整体进行系统保护和修复,亟待理念上的更新,同时需要相关机构的技术力量予以支撑。”

在黄显功看来,书籍的装潢不仅是功能与形式美的艺术融合,雕版、书衣、函套、书匣等工艺化的表象之下隐含了中国传统文化的底蕴,投射了东方哲学的精神。书籍具有生命和精神的象征,所谓书卷之“气”,是中国古典美学的“意象”“意境”之美,寄予了书籍崇高的艺术境界。

“上海图书馆年度文献大展已进入第14个年头,除某一年份外,几乎都以专题性展览的形式呈现,希望在深度上拓展对馆藏的揭示。”上海图书馆副馆长周德明说,今年的大展“顶天立地”,既有学术高度,又有普及宽度,贴近大众的审美需求,只有对古籍进行多方位、多角度的展示,才能让古籍中蕴含的中华文化、人物、事件真正“活起来”。

(本报记者 颜维琦)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制