【述往】

2017年7月5日,著名考古学家、故宫博物院原院长张忠培先生在京逝世,世人叹息。一年过去了,本版特邀他的学生王军先生撰文,以竹寄思,缅怀先师。竹有三德:清风瘦骨,挺拔青翠,壮志凌云,是为竹之韵;不畏酷暑,不屈霜雪,不避贫壤,是为竹之性;高风亮节,虚心有节,超凡脱俗,是为竹之品。这正是一位考古大家治学风范与不朽人生的真实写照。

先生走了,在他84岁生日前整整一个月的那一天。彼时的我,正在日本,上午8点35分,许伟老师打来电话,一同来的,还有那我不敢相信、不愿相信,又不得不信的噩耗。

虽然许伟老师在电话那端一直强调,医生还在尽最大努力抢救,但从他的哽咽之中,分明透露出了一种不祥信息。

如今,先生已离开我们整整一年了。对这位著名考古学家,我总想写点什么,却又总是理不出一个很好头绪,那就还是从他身边最亲近的几个人谈起吧。

勃发

那是2017年晚春的一个午后,我抽空去看先生,回来后,我这样记录下来——

“2017年4月19日下午,赴小石桥故宫宿舍拜见忠培先生。适逢谷雨前,楼前的花草尽情地舒展着自己的枝叶,将新绿的纱轻轻地蒙在春的地上。西斜的阳抖落着余晖,懒散地洒在先生的银发上,立刻衬得先生的脸生动、勃发起来。在这样一个恬静、安适的午后,掬一杯淡淡的明前茶,听一位84岁老人慢慢地讲述着他走过的一生。

1934年8月5日,先生出生在湖南省长沙市一个殷实的富商家庭。先生七八岁时,祖父在长沙坡子街有四间店铺,主要经营药品、染料等。在老家长沙县田心桥林子冲,祖父还有八石田,先生说,在湖南老家,一石田大约有七八亩,合起来有五六十亩,这些地包给了两个佃户,先生家每年能收到占总收成一半的租子,单此一项,一年就有万把斤稻谷的进项,养活全家是绰绰有余的。

生活本是富庶的,却因连年战火而不安定起来,因此先生没上过几年小学,童年印象大多是火宫殿的小吃、杂耍和书摊。他在火宫殿去的最多的地方是茶馆,那里能听到长本的《三国演义》《封神榜》《七侠五义》,只需在说书先生‘欲知后事如何,且听下回分解’时扔几个铜板,便可以溜溜儿听一天。

对先生童年影响最大的,是身为一家之主的祖父,他被邻里称为张九爷,精明、仗义、豪气。记得一次过年前,有个贩猪商户想囤一批年猪,找到祖父借钱,祖父二话没说,从柜上一次就支出去150块大洋。

祖父有三个儿子,先生为长门长孙,深得喜爱。小时候祖父带他去别人家吃年酒,因为孙辈酒精过敏,祖父会在酒桌上轻轻吩咐一句,请酒的人家怕小少爷不舒坦,一定是连酒都不端上桌的。”

我不记得跟先生如此聊天有过多少次了,但不知为何,只有这次想记录下点什么。以至于先生都问,你记它干什么?

或许,正是祖父的人格魅力感染了先生,他骨子里的那股豪气、侠义以及宁折不弯的铮铮铁骨成为祖庭门风的延续。

那一天,先生谈兴很高,还讲了他幼时的顽劣,常常以聪慧自负,学习也都名列前茅,直到考大学时才真正受了刺激。当年,北大历史系在华中区共招六名学生,先生只是幸运地考上了个第六名。这时,他才切身体会到了什么是“人外有人、天外有天”,自此以后开始发奋读书。

先生的少年,像一枝春笋,“新绿苞初解,嫩气笋犹香”,他根正苗壮,遇到雨后灿烂的阳光,便开始勃发起来。

伸展

先生于师,可谓忠心耿耿,且极为尊崇,无论任何场合,从未听闻过他直呼师长之名,不像今天的一些人,对师长动辄称兄道弟、言朋说友,真真要把别人的光环戴在自己头上。

先生每去探望宿白老师,进门时必有应季礼物伴手,出门前必先倒退几步,颔首致礼后,方转身出门。对于苏秉琦师,先生更是他理论的追随者和践行者。苏公是中国考古学大家,对中国考古学的最大贡献是基于考古学区系类型的分析,创立了满天星斗的中华文明起源说。

先生作为苏公的入室弟子,自然是苏公理论的参与者、响应者、传播者和继承者。他在入北大后不久,发现给新生上课的,许多都是系里从校外聘来的旧知识分子,名气很大,却也不自觉地传播了很多封建糟粕,这自然引起了当时北大新青年的不满。

为此,以先生为首的革命学生开始抗议,逼得当时的教务长张正纯、历史系主任翦伯赞及老师苏秉琦、阎文儒、宿白与学生进行对话。会上,先生等青年学生慷慨激昂,却遇到了翦伯赞先生的一个“软钉子”:“同学们,你们不要再闹了,这些人轻易是不出山的。如果他们不来,这些课都是没法开的。”

或许,正是因为此时先生的热血、勇敢和思辨能力,才引起了苏公的高看。其实,先生在学生时代就已展现了超人才华。1955年暑假,他以初生牛犊之力写下两篇文章,分别就裴文中的混合文化论和李济的繁琐考古学进行了批判。他还写信给马寅初校长,讨论胡适在北大办学过程中的唯心主义倾向。

学生时代的先生像一枝幼竹,“更容一夜抽千尺,别却池园数寸泥”,他拼命地汲取大地的养分,昂扬向上、生机勃发,尽情地伸展着枝叶。在先生其后的考古实践中,苏公给予他的指导、帮助和启发,可以说无处不在。早期的元君庙自不待言,后来的滹沱河流域、晋中、环渤海等中国考古学史上每一个重镇,几乎都是苏公理论的“张忠培实践”。

苏公是一位考古战略家,对于学科的建设和发展都有着大手笔的思考与谋划。印象最深的是,1984年3月,在成都召开的第一次全国考古发掘汇报会上,苏公将考古学科比作佛教的丛林,讲了一通“佛、法、僧”的道理,我虽然听得懵懵懂懂,但也大致理解了,学科发展同样需要理论、制度和队伍。

正是先生其后在考古学科理论建设、制度建设、队伍建设所付出的种种努力,获得的累累成果,才使我真正地明白了苏公的“佛、法、僧”。可以说,先生完整地继承了苏公的衣钵,如果说苏公是考古这个丛林里的一尊佛,那尊称先生为“护法”,决不为愧。

铁军

从进入大学的那天起,先生就结交了他一生中最重要的朋友——考古界尊称为“黄头儿”的黄景略。两个人好到什么程度呢?试举一例:那时,先生从长春来北京出差,必住“黄头儿”家,只为做彻夜谈,有时因为孩子没人照顾,先生也会带孩子来京,交给“黄头儿”的夫人苏老师帮忙照看。

那时条件艰苦,“黄头儿”家也就富余一张单人床,夜深了,老哥俩儿就一颠一倒对头而睡,好在也睡不了几个小时。先生最早认识“黄头儿”是1979年,在河北蔚县的实习工地上。当时,学生们因为一点儿蝇头小事闹情绪,不干活了,无计可施的先生就请来“黄头儿”救火。

别看“黄头儿”其貌不扬,衣饰不华,但所有人都明白,只要你还想干考古,这个人就可能管你一辈子。于是,在听了“黄头儿”一番福建普通话的训斥之后,大家偃旗息鼓,蔫头巴脑地各干各活去了。

“黄头儿”与先生一个在朝、一个在野,互相扶持,互为成就,他们共同策划导演了这部中国考古学黄金时代轰轰烈烈的大剧。正所谓“耸节偶相并,雪霜终不迷。应将古人比,孤竹有夷齐”。

1984年,成都考古发掘汇报会后,我随“黄头儿”与先生自重庆沿长江顺流而下,同行的还有贾峨、叶学明、张学海、杨育彬、李季等,那时走三峡到宜昌要三天三夜,船上的四等舱大通铺就成了这些人的会议室。

受苏公“佛、法、僧”理论的启发,两位亲传弟子“黄头儿”与先生领着大家,从讨论李季起草的《田野考古操作规程》开始,深入研究加强考古发掘管理及考古队伍建设等问题,收获颇丰。

自此以后,一系列“黄头儿”主导,先生全力支持并共同策划的规章制度相继出台——1984年《田野考古工作规程》、1989年《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,1990年《考古调查、勘探、发掘经费预算管理办法》,1991年《中华人民共和国考古涉外工作管理办法》。

这些规章制度极大地促进了中国考古事业的蓬勃发展,为中国考古学的黄金时代发挥了巨大作用。在此期间,“黄头儿”与先生还共同策划并举办了考古领队培训班,以满足日益发展的考古发掘工作需要,并解决了考古人员数量和质量都难以为继的问题。

为打造这支考古界的“铁军”,“黄头儿”和先生及俞伟超、严文明、郑笑梅、叶学明等培训班老师,费尽心机、绞尽脑汁地设计出一套完整的培训考核制度,其中最核心的就是,一定要有淘汰机制,不及格者一定要重新回炉再训,第一期班就有四分之一的学员未通过考核。

培训中最为精彩的大戏是结业答辩,考官中“黄头儿”和先生一定是“鹰派”,与之对垒的“鸽派”代表人物则是俞伟超和郑笑梅。一场剑拔弩张的争执下来,胜利者往往是“鹰派”,而俞、郑两位先生更是泪洒胸襟。

关于这一折大戏,亲历者李季的评价最为中肯:“其实先生平素带学生古道热肠,何意百炼钢,化为绕指柔。但凡有关学术、有关事业、有关信念,一定刚直不阿。苏公曾用北伐时叶挺的铁军激励兖州考古领队培训班。铁的纪律,铁的作风,看来最厉害的就是铁石心肠,慈不治军。”

此时的先生,事业蒸蒸日上,学业丰收在望,正如宋人咏竹词云:“虚心异草木,劲节逾凡木。化龙杖入仙陂,呼凤律鸣神谷。”

贞坚

最后,再聊聊先生的夫人马淑芹老师。她也是大学毕业,而且当年还是一位文艺青年,擅钢琴,喜歌唱,可自从嫁给先生,昔日浪漫不复。

马老师在坚持自己事业的同时,相夫教子,不仅一手将三个儿女养大成人,而且还承担了全部家务,保证先生一心一意在外打拼。当年,我们班上曾流传过这样一个段子,说东北人每年入冬前,各家门口都要挖个菜窖,用来储存一冬天的蔬菜。有同学看到,马老师在自家门前挖坑不止,而身为“掘土专业”出身的先生却不动手、光动眼,专心蹲在菜窖边上做技术指导。

话是这么说,先生对马老师的感情还是令我们羡慕不已,特别是他从故宫博物院院长位置上退下来之后,终于有时间能与妻子真正地朝夕相处。

记得前两年某日的一个午后,我去看望先生,因怕堵车迟到,就比约定时间早到了十几分钟,一进小石桥,看到先生和马老师散步回来,先生可能是腰疼,拄着棍儿半蹲在地上,马老师站在身后,轻轻地给他捶着腰。

这样一幅画面,在夕阳的映衬下,格外感人,至今仍深深地刻在我的记忆中。

对先生而言,马老师不仅是生活伴侣,更是事业支撑、精神支柱。据先生公子晓悟讲,先生临去世前,用尽全身力气喊出的最后一句话是:“老马万岁,老马万万岁!”先生有福,能够依偎在亲人怀中,心心念念着至亲至爱的人远行,这最后的时光一定是温暖并灿烂的。

先生来北京后,我常去府上拜访,但马老师从不参与,顶多是进屋添茶续水,说几句柴米油盐,真正对马老师有所认识,还是在料理先生后世之时。所托一生的人溘然离世,马老师心中的悲痛,非吾辈所能理解,但在整个治丧过程中,她表现出来同先生一样的境界,在各界吊唁者面前说的是感谢,对后辈学生的恸哭给予的是安慰,对子女而言,她所表现的还是一片天,一片先生之后依然坚强的天。

其实,先生最惦记、最关心、最亲近的人,永远都是他的学生。

先生执教六十载,桃李满天下。无论你走得多远,飞得多高,过去了多少年,一生里能够引以为傲、最为自豪的一定是“我曾经做过张忠培的学生”。

我不会忘记。先生最初上课时只带一盒香烟、三根火柴和写在火柴盒上的几个关键词,就是这样,他引领我们这群不知考古为何物的白丁走进了真正的学术殿堂。

我不会忘记。先生跟我们反复灌输的是田野、田野、还是田野,大学四年,我们不仅要学习到比历史系学生多一倍的课程,还要进行长达三个学期的田野考古实习。

我不会忘记。毕业时,先生为能给每个同学找到适合自己发展的岗位,在家中狭小的厨房里与大家逐一谈话,轮到我时已是午夜一点,而后面还有好几个人在等待。

我不会忘记。先生为我们的一点点进步而击节,兴奋到哪怕是半夜也要打个电话。他为我们的一点点停滞而生气,甚至脱口骂道“小混蛋”,恨铁不成钢之情跃然纸上。

我最不会忘记的是,先生用毕生心血传授给弟子们的是两件法宝:第一是实事求是,他始终用马克思主义哲学的思维方式教导我们,使我们能够理性、客观地分析最原始的第一手资料,不停地追寻事物发展的内在规律。第二是田野能力,所谓田野考古,绝不仅仅是课堂上的一个单元,而是艰苦奋斗的作风以及与社会的紧密相连。

按照先生的要求,他的学生们始终保持着和最基层民众的血肉联系,在此过程中,我们增长的不仅仅是学业,同时提高的还有行政能力和动手能力,以及对社会的理解和认知,这是我们受益终生且最为重要的生存能力。

是的,先生永远把他的学生放在心中最重要、最温暖、最柔软的地方,而他的学生,永远把先生看作一座山,一座可以相偎相靠的山。选一首咏竹之诗,或可勉强概括先生一生:“玉干亭亭含粉霜,雪欺雨打自矜强。严寒不灭凌云志,为有贞坚风骨香。”

学人小传

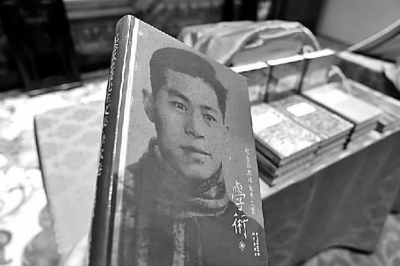

张忠培,考古学家,生于1934年8月,湖南长沙人,1952年考入北京大学历史系考古专业,1961年初副博士毕业后赴吉林大学历史系任教,1972年创办吉林大学考古专业并于之后组建考古学系,历任吉林大学历史系考古教研室主任、研究生院副院长、教授、博士生导师。1987年调任故宫博物院院长。2008年担任中国考古学会第五届理事会理事长。自1958年起,张忠培主持了大量田野考古工作,发表论著200多篇(部)。他通过发展和创立考古学理论与方法,推进中国考古学科学化进程,培育务实求真的科学精神;通过考察中国社会结构与形态变迁,探寻中国文明起源与形成及其走向秦汉帝国的道路;通过构建考古学文化的序列和时空框架,从文化谱系视角揭示中国多元一体和一统多元的基本国情;通过参与文物保护,弘扬传承祖国历史文化;通过创办考古高等教育,培养行业栋梁之才。他践行考古学走近历史真实之道的理念,参与实现了近代以来中国史学几代学者撰修国史的夙愿。他提出的谱系论、国家论、文化论等学说,阐释与表述了中国演进自在的历史规律,具有普遍意义。

(作者:王军,系吉林大学历史系考古专业七七级学生,毕业后分配至国家文物局至今,现为中国文化遗产研究院副院长。)

(本版图片除署名外均为资料图片)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制