西楼:相思之地

西楼、西窗、西厢、西宫、西阁、西亭等一直是古人诗文中的地望,作为表达相思、哀怨的一系列凄美意象,成为古人寄托情思的建筑。相思俨然是古人写诗的主要情感之一,由此而来的观望与对视、畅想与出神,充实了上述的自然景观,使之峭拔而起,氤氲四散,矗立起巍然的中土相思建筑学的逶迤空间。

“西楼”一词最早见于六朝诗歌。南朝宋的诗人鲍照的《玩月城西门廨中》一诗中有“始出西南楼,纤纤如玉钩”之语,稍后的梁朝诗人庾肩吾《奉和春夜应令》诗中有“天禽下北阁,织女入西楼”的诗句。西楼一立,随之而来的是“西楼”的鳞次栉比,在宋词里铺排蜿蜒,甚为密集。如晏几道的《蝶恋花》有“醉别西楼醒不记。春梦秋云,聚散真容易”。李清照的《一剪梅》更为著名:“红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。”描绘出这样的情景:月圆时分人未圆,雁已归时人未归,独自一人空守西楼而百结愁肠。

但问题是,怎么个“月满西楼”法呢?

在中国古代天文学中,把天上的星相分为五宫,即“东西南北中”。仰观天象、俯察地理的古人自觉对家居房间的布局分配予以对应,以南为尊,则尊长居住之屋即北屋。“日归于西,起明于东。”因为东为阳、为大,也为贵,东边的屋子是子孙们住的地方,比如“东宫”就成了太子的代名词,“东床”成了乘龙快婿的别称。西边属阴,为次。

蜀地远古为泽地,就是《华阳国志》所言的“陆海”,曾经有一个诗意的称呼,叫作“梦郭”。“开明王自梦郭移”,就是把梦郭泽地整理出来成为农耕文明最为发达的区域。就成都而言,城之西边为郫。《资治通鉴音注》记载:“郫,即卑邑也。”据此,古时郫县地处卑洼之地,蒲草丛生。再加上西边所对应的人物主体是望郎人、思春少女、哀婉的侍女、感伤韶华流逝的美妾一类人,西楼也就成了女子的居所,具有明确的性别指向和一种幽微的美学气质。

而这些地望与堪舆之学,大体兴起自汉朝,是作为中土的文化主脉——黄河文化向南覆盖的结果。而早在中原文化尚未进入封闭的、自成体系的古蜀时期,蜀地的西楼已然崛立。成都还有不少名为“西楼”的建筑。

成都的西楼

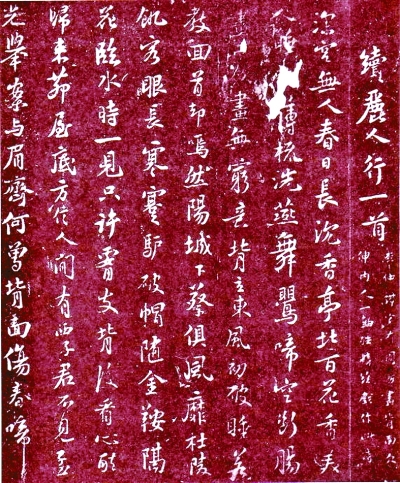

陈光表先生作《成都西楼考辨》(载《成都文物》1986年1期)一文,指出成都历史上称作西楼的地方计有四处。其一为成都城以西的望妃楼。其二为位于成都城西门的张仪楼,“约在今多子巷以此至商业街以南之间一带”,楼高百尺,又名百尺楼。上述两楼大约在南宋乾道年间(1165年—1173年)已不存。其三为成都府西楼,位置在成都府治内的西园,故又称西园西楼。“府西楼在五代蜀宫宣华苑,北临摩诃池,与众熙亭、竹洞、方物亭、圆通庵、琴坛、流杯池、乔柚亭、锦亭等十处构成豪华的景观系列。其中又以府西楼为中心。”此处即汪应辰集名工巧匠镌刻《西楼苏帖》的西楼,其址约在现在成都实验小学附近。其四为宋朝赵抃复知成都次年(1073年)时所建爽西楼,今已不存。

春秋时期,蜀地开明王朝正处盛世。自杜宇以降,蜀地君主多数多情,听说武都有一位美貌如花的丽人,便招来一观。武都远离蜀地千里,丽人跋山涉水朝觐开明王,顺理成章成为蜀王的掌上明珠。蜀王对她宠爱有加,还命臣下写了一首《东平之歌》取悦美人。但她到成都后水土不服,加上思乡心切,忧郁成疾,一病不起,不久就香消玉殒了。

先秦蜀地无姓,命名为武都妃。这一记载的时间背景,约在周显王在位年间(公元前368年—公元前321年)。

武都妃去世后,开明王置巴蜀阆苑仙境于不顾,伤悼不已,为之谱写了《臾邪歌》《龙归之曲》(歌词皆亡佚。学者李金彝认为是“陇归”,暗示武都妃来自陇属之地),两首歌曲都表现了开明王对宠妃的深切思恋。蜀王吟唱不已,三日不食不饮,大声祷告上苍,大呼“还我妃来”。他还派出5个大力士,千里迢迢去武都妃故乡挑土,希望用王妃家乡的泥土为其建墓,让她的魂魄得到安息。

大力士费尽千辛万苦将泥土挑回成都,建成七丈高的王妃墓。王妃墓高大如山,由在墓葬之地加盖一面巨大的澄澈石镜,两侧加立石阙,名之武担山。《寰宇记》指出,武担山在府城西北一百二十步,一名武都山。近世考古也证明,墓上土质与成都本地土质明显不同。

蜀王思念王妃时便到王妃墓前徘徊,后来干脆在王宫里修了一座望妃楼。宋代赵抃(1008年—1084年)曾在成都为官,熟悉成都历史与风物。他的《成都古今记》记载说:“望妃楼亦名西楼,闻明妃墓在武担山,为此楼以望之。”这是第一次文字记录成都“西楼”的出典,西楼一说在民间应流传了很长时间。我估计,它落成时的名字应该就叫西楼,望妃楼应是旁观者着眼于其功用性质而命名的。

望妃楼在秦汉时成都子城西北之隅,相当于现在成都市青羊区骡马市以北的王家塘街一带。此地距离武担山直线距离不到一公里,开明王登楼属于典型的“北望”。西楼建筑华丽,采用珍珠为帘,足以显示身居高位的帝王对于思念之人的重视。我们甚至可以说,蜀王开启了一种隔空相望的权力相思学。

西楼的娱情与游冶

西汉设立蜀郡后,成都的园林也呈蔚然之势。宋代成都几乎成为园林之都。当时有西园、合江园、东园、中园、赵园、刘园、房季可园、王氏庄、瑶林庄等,都是当时著名的官家或私家园林,其中尤以成都府西园为最,游乐铺排,盛极一时。

府西园是宋代成都府路转运司在后蜀权臣故宅基础上营建的规模最大的园林,也是成都最著名的官府园林。吴中复《西园十咏并序》指出:“成都西园楼、榭、亭、池、庵洞最胜者凡十所。”内有西楼、众熙亭、竹洞、方物亭、翠柏亭、圆通庵、琴坛、流杯池、乔柟亭、锦亭。”(李勇先主编《成都旧志》第3册,成都时代出版社2007年版)其中尤以西楼名声远播,不愧为“成都台榭之冠”,充分体现出宋代成都园林里,上流社会与大众一同娱乐,也凸显出园林与绘画、演出、酒宴紧密结合的地缘特点。宋代眉州彭山人吕陶在《重修成都西楼记》就指出:“此而不葺,殆非修旧起废,悦民便俗之理。”

吴师孟《重修西楼记》也说:“成都楼观之盛,登览殆遍。独西楼直府寝之北,谨严邃静,非参僚宾客不得辄上。每春月花时,大帅置酒高会于其下,五日纵民游观,宴嬉西园,以为岁事。”自天禧三年(1019年)赵抃知益州开西园接纳民众游观以来,这里成为成都士庶游乐的理想去处。元代费著《岁华纪丽谱》特意指出,宋代成都的寒食节,官府“辟园张乐,酒垆、花市、茶房、食肆,过于蚕市。士女纵观,太守会宾僚凡浃旬,此最府廷游宴之盛。近岁自二月即开园,踰月而后罢”。甚至出现了“酒人利于酒息,或请于府展其日,府尹亦许之”的宽容情况,反映了宋代成都城市居民休闲娱乐的观念。

更为精彩的在于,西园还有杂戏和木偶戏演出。杂戏在唐时成都已落地开花,到了宋代,成都杂戏公开演出的规模得以扩大,并开始出现由民间酒商出资、在官府园林举办长达数月的杂戏演出的现象。庄绰《鸡肋编》卷上说,北宋“成都自上元至四月十八日,游赏几无虚辰。使宅后圃名西园,春时纵人行乐。初开园日,酒坊两户各求优人之善者,较艺于府会。以骰子置于合子中撼之,视数多者得先,谓之‘撼雷’。自旦至暮,惟杂戏一色。坐于阅武场,环庭皆府官宅看棚。棚外始作高撜,庶民男左女右,立于其上如山。每诨一笑,须筵中哄堂,众庶皆噱者,始以青红小旗各插于垫上为记。至晚,较旗多者为胜。若上下不同笑者,不以为数也”。从中可见成都西园戏剧演出期间官与民同乐的盛况。

成都的西园,无疑把西楼所具有的全部功能予以落地与铺排。由此可见蜀地人特有的因地制宜的情结。

成都府西园的位置,即在盐道街的盐茶道衙门。雍正年间在西园故址上修建,名盐茶道署,后焚于火。乾隆七年时重建,茶盐道署财力雄厚,官衙建筑特别考究,高屋重阁,气象阔达。有人指出,其具体的地点就在今天的盐道街中学。

成都城西,历来是蜀地人文血脉的来源。成都的西楼,地望既在成都城之西,既是开明王怀念王妃之地,又是官员与民众娱情的所在,这就把传统意义上的“西楼”逼仄的空间予以了多向度的拓展。

(作者:蒋蓝,系诗人、散文家,著有《蜀地笔记》《成都笔记》等)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇