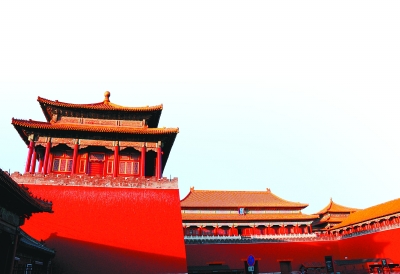

位于北京中轴线上的紫禁城,两侧是太庙与社稷坛。在历史上,这三组建筑曾经分别是政权、祖先(家族)与国家(疆域)的象征,整体体现了我国传统的营国思想,是独特的国家文明的表现。

紫禁城、太庙与社稷坛,历经元明清三朝更迭改建,逐渐形成了蕴含着中华传统文化和丰富历史内涵的三位一体的建筑群落。现今它们虽然是相对独立的文化遗存,但其原本的统一性和整体性值得重申。

【壹】

洪武元年,明军在徐达的率领下进入元大都,出于防御考虑而将大都北部的城垣废弃,在其南五里今北二环路一带另筑新垣,同时将大都改为北平。不久,出于殄灭前朝王气的目的又将大都的宫城毁弃。被毁弃的这座宫城是什么样子,有赖于历史记载,还是可以觇测出来的。洪武初年,有一个叫萧洵的官员奉旨来到这里,将当时宫城的状态记录下来,名曰《故宫遗录》,大都的宫城那时已经称为“故宫”了。萧洵的记录,后来锓刻出来,缀有两篇序言,其一写于洪武二十九年(1396年),距离元朝覆灭已有28年了。序是这样写的:

故宫遗录者,庐陵萧洵之所撰也。革命之初,任工部郎中,奉命随大臣至北平毁元旧都,因得遍阅经历,凡门阙楼台殿宇之美丽深邃,阑槛琐窗屏障金碧之流辉,园苑奇花异卉峰石之罗列,高下曲折,以至广寒秘密之所,莫不详具该载,一何盛哉!自近古以来未之有也。观此编者,如身入千门万户,犹登金马,历玉阶,高明华丽,虽天上之清都,海上之蓬瀛,尤不足以喻其境也。洵因宰湖之长兴,将镂诸梓而不果,遂传于是邦。余因馆于吕山,友人高叔祯氏出以示余,因假而录之,以遗好奇之士云。时洪武丙子花朝日松陵生吴节伯度序。

革命,本指变革天命,古人认为天子受天命,故而更替朝代谓之革命。革命之初,应为洪武初年,当在元朝灭亡不久。工部是朝廷主持营建工程事项的部门,其下设司,“郎中”为其主官。萧洵为工部郎中,“奉命随大臣”去旧都宫城,自然是顺理成章之事,不过不是去搞建设,而是去搞破坏,故而得以“遍阅经历”,才有了记述大都宫城的机会。

比萧洵早些,有个叫陶宗仪的人,写过一本《南村辍耕录》,对大都皇城多有记载:第1卷,在“万岁山”的条目下,记录其时的琼华岛;第21卷,在“宫阙制度”的条目下,记载其时的宫城。书前也有一篇序,为江阴人孙大雅所作,其时为至正丙午,也就是1366年,两年之后元朝便覆灭了。依据序中记载,陶宗仪,字九成,号南村,浙江黄岩人,生于元明之际,晚年居于松江,“作劳之暇,每以笔墨自随”,休息的时候,也就是“辍耕”,在树荫下面,“抱膝而叹,鼓腹而歌”,“遇事肯綮,摘叶书之”,写完了便放在一只瓦盆里,装满了“则埋于树根”,而“人末测焉。如是者十载”,瓦盆也积攒了十余只,“一日,尽发其藏”,将记在树叶上面的文字整理出来,“合三十卷,题曰《南村辍耕录》”。这些话说得有些玄虚,但陶宗仪关于大都宫城的记载基本可信,与萧洵的《故宫遗录》都是研究大都宫城的可靠史料。

【贰】

综合文献记载与近年的研究,大都皇城的东垣在今南北河沿大街西侧,西垣在今西黄城根大街一带,北垣在今地安门外大街以南,南垣大致在今天的午门一带。南垣正中的门称灵星门,北垣正中门的称厚载红门。灵星门南面是大都南垣的正门丽正门。两门之间是宫廷广场,灵星门之后是宫城,“宫城周回九里三十步,东西四百八十步,南北六百五十步”(陶宗仪:《南村辍耕录》)。宫城四面设门,即南垣三门,中央为崇天门,约在今故宫太和殿的位置。左右分别为星拱门和云从门。北垣设厚载门,东垣设东华门,西垣设西华门。崇天门是宫城的正门,采取阙门形式,也称午门,左右设观,平面呈凹形,与今之故宫午门在形制上十分相近。午门之后是大明门、大明殿和延春阁。大明殿与延春阁是宫城内最主要的建筑。大明殿是元代朝廷举办元旦、庆寿等重大仪式的地方,玉砌朱铺,深闳壮丽,坐落在三层台基之上。每层台基都有白石栏杆,雕有飞翔云中的龙凤。每根望柱之下都有伸出的鳌头,与太和殿的台陛在形状上相距不远。大明殿又名长朝殿。(参见陈高华:《元大都》,北京出版社)其后是延春阁,比大明殿还要高耸,是皇室举办佛事的场所。

从崇天门到厚载门是宫城的中轴线,从灵星门到厚载红门是皇城的中轴线,以此向北延伸,至今什刹海东岸稍北的位置,是大都的中心点,从丽正门到这个中心点是大都的中轴线。宫城、皇城与大都的中轴线三者重合,体现了天子居中而立的传统理念。

永乐四年(1406年)明成祖决定迁都,将北平改为北京,同时改建城垣,修建宫城,到永乐十八年(1420年)基本竣工。明之宫城较元人的宫城,其南垣向南推移了近400米,北垣向南推移了近500米,东垣西垣则沿袭未变。

宫城之外是皇城。东垣向东扩展至今东黄城根南街、晨光街西侧,将通惠河包入皇城,通惠河则改称玉河。西垣在今西黄城根南街沿线,北垣在今地安门东、西大街南侧。今北海公园的北墙,应是皇城北垣的残留。南垣的主体在今长安街北侧,即天安门两侧的红墙。突出的南端则在今毛主席纪念堂一带。皇城设四门:东门,称东安门,在今东安门大街西端;西门,称西安门,在西黄城根北街与西黄城根南街交接处;北门,称北安门,在今地安门内大街与地安门东、西大街交汇偏南的地方;南门,称承天门,即今天安门,坐落于红色的墩台之上,辟有五个门洞,是皇城的正门。

承天门之前是外金水河,五座汉白玉石桥跨河而过。桥南为皇城广场。广场呈“凸”字形,围以红色墙垣。东西两翼及南面各辟一门:东为长安左门,位于今劳动人民文化宫正门东侧;西为长安右门,位于今中山公园正门西侧;南为大明门,位于东交民巷与西交民巷之间,是皇城的外拱门,其时号称国门。承天门之后是端门,形制如承天门,所以称端门是提醒即将进入宫城的人,要在此整顿衣冠,故曰端。端门之后是午门。

如同元代的宫城,明代的宫城也设四门:南曰午门,北曰玄武门,东曰东华门,西曰西华门。午门是宫城正门,相当于《周礼》中“天子五门”之中的雉门。雉是一种羽毛斑斓的鸟,后人将其比为朱雀,而朱雀是四灵之一,可以引导人的灵魂飞升于天。明代的宫城,称紫禁城,意谓天上的紫微垣,午门亦称五凤楼,其意便是由此进入天上的宫阙了。紫禁城的午门也是两侧设观,平面为凹字形。正中辟三门,左右设掖门,每逢“大比”,殿试的进士们便从掖门进入宫城。进入掖门后,“折而向北,出口却和背面三个券门平行。所以午门从南面看是三个,而从北面看却是五个,就是因为有东西两观的缘故”。(单士元:《我在故宫七十年》,北京师范大学出版社)不仅于此,午门虽然名义上是门,却不仅“专为出入而设,而是兼有朝堂的作用,所以也叫午朝门。按照封建王朝的规制,每年冬至,皇帝要在午门向全国颁发新历历书,叫作 ‘授时’。午门前面有两座石亭,一边放日晷,一边放铜制的量具嘉量”。这两种器物,分别代表时间与计量法制,是人类从事劳动不可或缺的工具。国家确立以后,这两种工具便与国家政权联系在一起。日晷表示向人民授时,嘉量表示向人民立法度量衡,由此日晷与嘉量便成为表示国家政权的建筑陈设。

午门之后是内金水河,河水从西北逶迤流向东南,在居中的河段,向外拱出,其上构五座汉白玉石桥。过桥后是皇极门。再往后为皇极殿、中极殿与建极殿,这都是举行朝仪的地方,俗称外朝,是国家政权的象征。这3座宫殿位于元大内从崇天门至大明门的旧址之上,是紫禁城内规格最高的宫殿群落。

皇极殿多次被焚,康熙年间重建改称太和殿。相对皇极殿,太和殿的体量略小,原来东西两侧的斜廊被改为金瓦红墙。其后,是内廷的后三殿,位于元大明殿旧址之上,是皇帝与皇后的寝所。犹如元人的大明殿与延春阁位于全城的中轴线上,明人的前朝与内廷的6座大殿也是如此,且在布局上更为紧凑。

【叁】

关于元朝的太庙,《元史》有详细记载,卷七十四《志第二十五祭祀(三)》记谓,至元十七年(1280年),在大都新建的太庙,有外城与宫城,为前殿后寝。正殿东西面阔七间,南北进深五间,内分七室。殿陛二层三阶,中间称泰阶,西边称西阶,东边称阼阶。寝殿面阔五间,进深三间。“宫城环绕,四角建重檐之屋,号称角楼。”在宫城的东西南三面设有宫门,每座宫门有五扇大门,“皆号神门”。正殿下面与东西神门相通的路叫横街,直通南门的称通街。宫城外面缭绕高墙,也就是外城,在东西南三面开辟棂星门,“门外驰道,抵齐化门之通衢”。齐化门明代改称朝阳门,至今未变。在朝阳门内大街北侧有明代的延福宫,据说便是在元太庙旧址之上兴建的。

我们通常所说的社稷坛,国家级的称太社太稷,据《元史》卷二十七记载,“至元七年十二月,有诏命岁祀太社太稷。三十年正月,始用御史中丞崔彧言,于和义门内少南,得地四十亩”,营建太社太稷。和义门,明代改称西直门,后来一直沿用至今。“和义门内少南”,具体在哪个位置,今天难以判断,但位于西直门南边则是肯定的。建设太社太稷是至元三十年(1293年),其时相距忽必烈辞世只有1年。兴建大都始于在至元四年(1267年),至元十三年(1276年)完工。如果从竣工算起,就是说在17年的时间里,在大都没有太社太稷。

太社太稷的周围筑有围墙,南部建两座坛,“坛高五丈,方广如之。社东稷西,相去约五丈”。其中,社坛中的土用青赤白黑四色,依照方位铺设。“中间实以常土,上以黄土覆之。筑必坚实,依方面以五色泥饰之。”稷坛与社坛的形制完全相同,只是纯用黄土而已。社坛神主用白石制作,“长五尺,广二尺,削其上为钟”。上端是曲线形状,宛如钟的顶部。稷坛则没有神主。以后土氏配享社坛,后稷氏配享稷坛。神位板均为栗木制作,白底黑字,上书神主姓名。祝板有四块,以楸木为之,“各长二尺四寸,宽一尺二寸,厚一分”。祝文曰:“维年日月,嗣天子敬遣某官某,敢昭告于太社之神。”由于太社的社树是松树,故而在社坛与稷坛的南侧各植一株松树。

与元人一样,明人也在宫城的东侧设太庙,西侧设大社大稷。太庙在很长一段时间里采取一帝一庙的形制。嘉靖二十年(1541年)4月,太庙发生火灾,将成祖朱棣与仁宗朱高炽的神位牌焚毁,故而需要重建。两年以后的10月,“以旧庙基隘,命相度规制”。(《明史》)大臣们为此上了三次奏议,都没有得到立即回复,许久后朝廷才决定恢复“同堂异室之制”。嘉靖二十四年(1545年)6月,大臣因太庙安排神位,请求规定位次。世宗朱厚熜答复,“既无昭穆,亦无世次,只序伦理”,太祖(朱元璋)居中,左面的四位依次是成(朱棣)、宣(朱瞻基)、宪(朱见深)、睿(朱祐杬),右面的四位依次是仁(朱高炽)、英(朱祁镇)、孝(朱祐橖)、武(朱厚照),“皆南向”。7月太庙建成,百官上表庆贺,诏令天下。“新庙仍在阙左,正殿九间”,正殿的后面是寝殿,“奉安列圣神主”,再往后是远祖庙,藏有远祖牌位。3座大殿都坐北向南。其中,正殿的前面有两庑,南边是戟门,门的左边是神库,右边是神厨。再南是庙门,门外的南边是神宫监,东南是宰牲亭,西面是太庙的街门,称庙右门,位于东部的六科直廊南侧。庙右门之外,太庙的西北位置还设有一门,入清以后称太庙西北门,而与阙左门相对。

明代的太社太稷,最初也是二坛分祀,洪武十年(1377年)朱元璋认为这样做不妥,于是交礼部大臣商议,尚书张筹引用陈氏《礼书》说:“稷非土无以生,社非稷无以见生生之效,故祭社必及稷。”又引《山堂考索》云,“社为九土之尊,稷为五谷之长,稷生于土,则社与稷固不可分”,因此二者“宜合祭,古有明证。请社稷共为一坛。”朱元璋认为有道理,“遂改作于午门(南京的午门——笔者注)之右,社稷共为一坛”。

对于太社是否构建殿宇以防风雨,在洪武时期也有过一番讨论。学士陶安认为:“天子太社必受风雨霜露。亡国之社则屋之,不受天阳也。建屋非宜。”也就是考虑到如果在祭祀的时候遇到风雨的情况,所以“请于斋宫望祭”。朱元璋听从了他的建议,在洪武三年(1370年)于社坛的北部建造了五间拜殿。

在明代,南京有大社大稷,朱元璋的家乡安徽凤阳的中都也有。据《明史》卷四十七记载,凤阳的社稷坛建于洪武四年(1371年),而社坛上的土则来自各地。直隶与河南进献黄土,浙江、福建、广东与广西进献红土,江西、湖广与陕西进献白土,山东进献青土,北平进献黑土,总之,“天下府县千三百余城,各土百斤,取于名山高爽之地”。

明成祖朱棣迁都北京以后,在北京也建造了大社大稷,而“制如南京”,位于宫阙右侧,“与太庙对。坛制二成,四面石阶各三级,上咸用五色土随方筑之。坛西砌瘗位,四面开棂星门,西门外西南建神库,库南为神厨,北门外为拜殿,外天门四座,西门外为宰牲亭”。(孙承泽:《春明梦余录》)拜殿后来改为孙中山纪念堂。北京的社稷坛也有两座街门,一在东侧,位于西六科廊的南侧。在东北位置也设有一门,入清以后曰社稷东北门,与阙右门相对。对于明人宫城中轴线上的建筑,清人没有大变动,仅仅改变了一些宫阙的称谓。宫城两侧的太庙与社稷坛也没有改变,只是改变了神主的姓名而已。

【肆】

祖先崇拜是中国传统文化的核心之一。祭祀祖先的地方,民间称祠堂,朝廷称太庙,太者大也。中国以农耕立国,当然离不开土地与五谷。因此在西周时期,社与稷便被奉为国家的主神而列入祀典,国家有太社,王室有王社,诸侯国有国社,大夫和百姓则根据不同地域立社,而太社则是国家的象征。《周礼》云:“小宗伯之职,掌建国之神位,右社稷,左宗庙。”元明清三朝的太庙与社稷坛,之所以设置在宫城东西两侧,根据就在这里。但是,就太庙、社稷坛与宫城的相对位置而言,元明清还是有遐迩之别。元朝的太庙与社稷坛相距宫城甚远,而明清两朝的太庙与社稷坛则依附宫城,位于承天门(天安门)与午门之间,与宫城密不可分,这样便将政权、祖先(家族)与国家(疆域)通过宫城、太庙与社稷坛整合一体,极好地将传统文化中的家国思想凸显出来。

1912年,民国建立,次年民国政府接管社稷坛,1914年社稷坛被辟为中央公园,1928年改名中山公园。1924年,冯玉祥发动北京政变,将清逊帝溥仪从紫禁城驱逐出去。第2年,成立北京故宫博物院。1950年,太庙从故宫博物院分离出去而改为“劳动人民文化宫”。这样原本一体的紫禁城、太庙与社稷坛便分枝散叶、一化为三,而且如同其名称所示,其功能也发生了根本变化。也就是,故宫成为收藏与展示我国历代藏品的地方,太庙成为劳动人民休憩的处所,社稷坛则成为纪念孙中山的公园,原本的历史含义荡然无存了。时代变了,原来的使用功能发生变化也是可以理解的。

1958年在太庙的南侧修建了历史博物馆与革命博物馆,即今之国家博物馆;在社稷坛的南侧修建了人民大会堂。前者是昭显中华民族历史焜耀的处所,后者是共襄国事的辉煌殿宇。而其北侧的天安门则被赋予了新时代意义,成为中华民族与中华人民共和国的国家象征。而紫禁城、太庙和社稷坛则成为各自独立的历史文化遗存,供游人参观。在这个基础上,重申这些古代建筑群落的历史底蕴,进而发掘其现实价值,或者是可以探索的吧?因为这些存留至今的宫廷建筑,完整地体现了我国传统的营国(首都建设)思想,是独特的国家文明的表现。如果恢复紫禁城、太庙与社稷坛的统一性与整体性,进一步以故宫为龙头,通过共建而使三者重归一体,至少能在管理与定位、介绍与宣传上,彰显其原本的文化含义。这样,不仅会提升它们各自的历史地位,而且还可以成为昭示我国传统文化的窗口与进行爱国主义教育的基地。

(作者:王彬,系鲁迅文学院研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制