大英图书馆与上海图书馆联合举办的“文苑英华——来自大英图书馆的珍宝”于3月15日至4月15日在上海图书馆举行。该展览是中英文化交流项目“大英图书馆在中国:共享知识与文化”的崭新延续。此前,该项目已经在北京的中国国家图书馆举办过一次大型展览。后来,它又在江苏乌镇的木心美术馆举办了一次别具一格的展览,两个展览都吸引了数万人参观。

展览

“文苑英华”是中英联合举办的展览,双方都推出了各自收藏的手稿珍品,但是双方都聚焦在中英文学和文化交流之上。大英图书馆展出了中国读者非常熟悉的五位英国著名作家,即夏洛蒂·勃朗特、D.H.劳伦斯、珀西·比西·雪莱;T.S.艾略特和查尔斯·狄更斯的手稿、信件和图片。上海图书馆则展出了19-20世纪“西学东渐”过程中,中国对英国文学的翻译和中英作家交流的具体示例,以及那个时代留下的手稿、译稿和出版物。

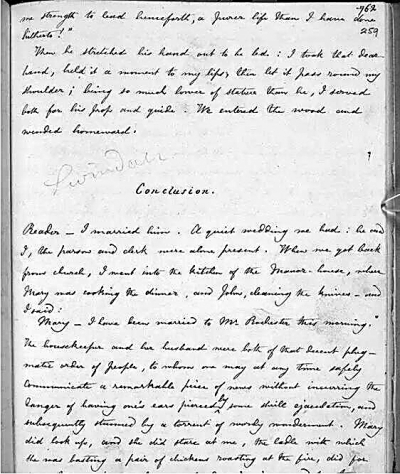

大英图书馆的展品集中展示了手稿和书信在英国文学的欣赏和研究中所起到的突出作用。从勃朗特的手稿中,我们能够看到《简·爱》最后一句名言:“读者,我嫁给他了。”从劳伦斯的信件手迹中,我们看到他的小说《虹》被禁止出版后他为出版该书所进行的不懈努力。从雪莱的《十四行诗:致拜伦》手稿中,我们看到了两位革命诗人之间的友谊和相互扶持。从艾略特的诗歌《老戒律伯》的打印稿和相关书信中,我们看到了这位现代派大师幽默和休闲的一面。

上海图书馆的展品则强调了英国文学在中国的接受和传播过程,展出了萧伯纳给中国戏剧家黄佐临的题词手稿、屠岸翻译《莎士比亚十四行诗》使用的原书、《申报》(1872年5月)刊登的《格列佛游记》的最早译本《谈瀛小录》、《申报》文学期刊《瀛寰琐记》(1873年1月)刊登的翻译小说《昕夕闲谈》、《张元济日记》手稿中关于林纾翻译英国小说的相关记载、狄更斯的藏书票、劳伦斯诗集《三色紫罗兰》的限量签名版和《查泰莱夫人的情人》初版的限量签名版。

“文化交流”应该是该展览的目的,双方的展品加深了中英文化交流的历史记忆,它们以具体的事实说明了两国文化互通和互鉴的可能。同时,展览表现出一种良好的中西合作的精神。上海图书馆馆长陈超将这次展览描述为一场文学的“盛宴”,是“中英高级别文化交流机制”下的“首次深入合作,更是两国人民心灵上的互动。”大英图书馆首席运营官菲利普·斯宾塞则指出,“上海是历史上中英关系的重要门户之一,透过文化、贸易和外交的双向交流,两国人民的关系更加密切。”

为了增加了读者的参与度和展览的互动性,展览还举办了“英国文学作品翻译比赛”“英国文学专题讲座”“英国文学作品阅读专架”,以及上海文化名人“‘我与英国文学’寄语手迹征集”等一系列活动。展览现场还设置了朗读亭,举办“向英国文学致敬”朗诵大赛。大英图书馆将建立微信公众号和微博公众号,建立大英图书馆首个中文网站,展示超过200件数字化馆藏文学珍宝,邀请读者参与线上活动:“穿越时空,回到英国文学的故乡”,以探索更多英国文学的故事。

从总体上讲,展览的主题是“英国文学”,中国部分是对英国文学主题的支撑,展示英国文学在中国的译介和传播。展览再次向人们展示了英国引以为自豪的文化成就,五大作家不仅仅是英国的,他们也是世界的,得到了包括中国读者在内的世界读者的青睐。而且,五大作家仅仅是英国文学宝库的一个很小的部分,还没有包括莎士比亚、弥尔顿、华兹华斯等英国文学巨匠,也没有包括哈代、康拉德、伍尔夫、奥威尔、戈尔丁、麦克尤恩、洛奇等现当代英国作家。如果中国现代文学馆与大英图书馆合作,在英国举办一次以“中国文学”为主题的展览,兼顾中国文学在英国的接受和传播,那么这次“中英高层次文化交流机制”的活动就可以更加完整了。

作家与作品

“文苑英华”展览的另一个意义在于它展示了五位英国作家的手稿和书信,并通过这些手稿和书信,展示了五位作家的创作过程,以及在最终文学作品形成之前,他们所经历的喜怒哀乐,甚至是痛苦和折磨。

作家的手迹和真迹之所以珍贵,是因为它们总能够让我们发现一些最终作品中无法体现的东西,它们向我们展示的其实是杰作和大师是“如何炼成的。”而这些痛苦和折磨最终能够帮助我们更好地理解我们所面对的作家和作品。

中国有“文如其人”的说法,这个说法可能有两层含义:其一,作品的文风和措辞能够展示作者的为人;其二,手稿的书法和书写方式在某种意义上也可以体现作者的性格特征。正如展览的英方策划人亚历桑德拉·奥特所说,“没有什么比看到第一手原创手稿更令人兴奋的了。无论是夏洛蒂·勃朗特一丝不苟的原稿,还是查尔斯·狄更斯匆忙而凌乱的草稿,他们都展示了作家们截然不同的创作方式。”在整洁有序的书法和匆忙凌乱的草稿后面,也许透露着关于作家的某些信息,这些都需要研究者去探讨、去研究。

如果我们发挥想象,也许可以把两位作家的书法与他们不同的生活环境和不同的想象力运作模式结合起来。夏洛蒂·勃朗特生活在约克郡一个相对封闭的小村庄,以教书为业,可能有很多时间去思考、去打磨,把事情做到完美和极致。她书法上的工整和娟秀也许映射着她小说构思上的精致和严密。而查尔斯·狄更斯生活在伦敦,在这座大都市从事法庭书记员、记者等职业,生活应该更加忙碌、更加奔波。他的匆忙而凌乱的书法也许映射着他比勃朗特更快的生活节奏、更大的生活压力。同时,他匆忙的书写也可能映射着他的小说想象更加狂放,场面更加宏大,更加波澜起伏。

人们常常以为,作家的创作是完全自由的,作品就是他们心灵的外现,是他们在纸页上倾注的真实想法和真实情感。然而,手稿和书信却在告诉我们,作家的创作并非完全自由,他们的创作会受到各种因素的制约。劳伦斯的《虹》(The Rainbow)在我们今天看来是一部很正常的小说,讲述了一家三代的家族历史,聚焦在第三代女儿厄休拉(Ursula)的成长历程,特别是她在爱情和事业上的曲折经历,应该没有什么让人大惊小怪的内容,但是在成书的1915年,它成了“禁书”。也就是说,出版商和社会道德对作家的创作是有一定的制约作用的。

《虹》并不是给劳伦斯带来最大麻烦的小说,展览上展示的初版签名限量版《查特莱夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover)也许是劳伦斯最著名的“禁书”。小说讲述了一个在一战中受伤而失去性能力的贵族的妻子与家里雇佣的看林人之间的恋情。劳伦斯在书中对性行为的描写毫不掩饰,给这本书带来了无穷无尽的麻烦。虽然1928年该书就在意大利出版,但在英国它一直被定为“禁书”,直到1932年才出版了一套删节版。

展览展出了艾略特的诗歌《老戒律伯》(Old Deuteronomy)的打印初稿,该诗讲述了一只老猫的故事,这只猫已经四十八九岁,结过9次以上的婚,儿女成群。诗中说,它“埋葬过9个妻子/或者更多——我很想说,是99个”。该诗来自诗集《擅长装扮的老猫经》(Old Possum’s Book of Practical Cats),其中共收集了艾略特创作的关于猫的诗歌15首。

艾略特的15首关于猫的诗歌与他的其他作品有很大区别。作为现代派的大师,他的诗歌通常是宏大叙事,他的思维宽度横跨东西方文明,纵深古今时空。《荒原》所呈现的是一战后西方文明的衰落,以及他作为诗人为拯救西方文明而进行的求索。这样的思维宽度给予他的诗歌一种时空跳跃、东西纵横和碎片化的风格。然而《擅长装扮的老猫经》却以其幽默、诙谐和轻松展示了现代派大师的另外一面。

艾略特不养狗,却养了许多猫,是一个猫爱好者。在展览展出的书信中,他提及他所观察到的猫的种类:“我目前所见有四种猫:老甘比猫(Old Gumbie Cat)、能干的猫(Practical Cat)、豪猪猫(Porpentine Cat)和勇猛的猫(Big Bravo Cat)。” 《擅长装扮的老猫经》就是他于1934—1935年间为朋友的孩子创作的猫诗。在这些诗歌中,各种猫咪粉墨登场,铁路猫、犯罪猫、小偷猫、领袖猫、魔术猫、剧院猫、富贵猫等构成了一幅群猫画像。它们形象各异,性格分明,都上演了精彩而有趣的表演。有意思的是,最终是这本诗集而非《荒原》成为艾略特最受欢迎的诗集,他朗读这些“猫诗”的录音也得到了广泛流传。1981年,著名作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯(Andrew Lloyd Webber)将这些“猫诗”改编成音乐剧《猫》(The Cats),在百老汇和伦敦上演后引起轰动,二十年间共在两地演出约1.6万场。1988年该音乐剧被拍成电影,2012年它又被搬上了北京世纪剧场的舞台,赢得了国人的喜爱。

翻译

“文苑英华”展览的中国部分展示了英国文学在中国的翻译和传播历史。有意思的是,最早由中国人翻译的英国文学作品不是莎士比亚,也不是狄更斯或任何一个知名英国作家的作品,而是一本叫《昕夕闲谈》的小说。这本1873年由蠡勺居士翻译、由文学期刊《瀛寰琐记》连载的小说是爱德华·布尔沃·利顿(Edward Bulwer-Lytton,1803-1873)所著的《夜与晨》(Night and Morning)。据说,选择翻译这本小说是因为“它鼓励人们揭露虚伪,并以此行善”,并且也与中国知识分子经过了两次鸦片战争,渴望探索救亡图存的理念和道路的努力有密切关联。1904年,该书出版了编订本,目的也是促进“中国的民主观念”的建立。

可以说,最初中国对西方文学作品的翻译实践往往是启蒙国人行动的组成部分。翻译什么、不翻译什么都可能经过精心思考,并且要达到特定的目标。20世纪初,林纾翻译的《黑奴吁天录》(Uncle Tom’s Cabin,即《汤姆叔叔的小屋》)反映了世界仍然存在的压迫现象,同时也在美国黑奴的身上看到了中国人民在半殖民地半封建制度下的受奴役地位。20世纪30年代,苏曼殊、胡适、闻一多、卞之琳等人都分别翻译了拜伦的《哀希腊》,悲叹希腊这个文明古国业已消逝的昔日辉煌。然而在希腊人民沦为奥斯曼帝国阶下囚的情形中,中国知识分子也许看到了中国人民被侵略和被奴役的命运。这些早期的翻译实践很可能有着唤醒国人对国家命运的意识,激发他们奋发图强、谋求复兴的目的。

虽然莎士比亚作品在中国不是最早被翻译的,但却是“文苑英华”展览凸显的重头戏。展览展出了朱生豪先生20世纪30年代翻译莎士比亚全集时所使用的词典:H.W.福勒(H.W.Fowler)和F.G.福勒(F.G.Fowler)编辑的《简明牛津当代英语词典》(The Concise Oxford Dictionary of Current English,1934),同时也展示了屠岸先生20世纪40年代翻译莎士比亚十四行诗时所使用的原书,C.C.斯托普斯(C.C.Stopes)编辑的《莎士比亚十四行诗集》(Shakespearean Sonnets,1904)。中国的翻译家在“信达雅”的原则指导下,对原著的文化特殊性进行重新阐释,以使它们能够在中国被读者接受。在被译成中文的英国文学作品中,莎士比亚戏剧和诗歌的版本最多:戏剧有朱生豪(1947、1954、1978)、梁实秋(1970)和最近的辜正坤的译本(2017),十四行诗有屠岸(1950)、杨熙龄(1980)和最近的黄必康译本(2018)。黄译本《莎士比亚十四行诗集》以仿宋词的形式呈现,构成了莎士比亚中国化和本土化的一次很好的尝试。

雪莱和拜伦被译成中文的历史也是回应当时中国社会需求的典型例子。展览展出了雪莱的诗歌《十四行诗:致拜伦》(Sonnet:To Lord Byron)的手稿,诗歌表达了雪莱对拜伦的“极度敬意”,他自比“泥土里的蛆虫”,“能够侥幸分享/ 一份高不可攀的功劳。”诗歌展示了两位伟大诗人的友谊和相互尊重。雪莱的《1819年的英国》《给英国人民的歌》《西风颂》和《解放的普罗米修斯》等作品都被理解为反抗独裁、争取自由解放的革命诗歌。在20世纪30年代,中国特别需要这样的精神,鲁迅视雪莱为一个像“魔”的诗人,他的“摩罗诗力”正好是中国在争取民族解放的过程中所急需的精神。

“文苑英华”展览向读者展示,作家创作的过程是一种“文化生产”的过程,作家的创作不完全是自我表达,也不完全是纯粹的审美行为,而是深受社会和历史因素制约的社会实践。另外,翻译活动也是一个“文化生产”的过程,翻译实践都有社会和历史的目的,翻译什么、怎么翻译都不是随意的或随机的,而是为了满足译入语社会的需求,满足读者对作品的期待。从这个意义上讲,“文苑英华”展览本身也是一种“文化生产”。

(作者:张剑,为北京外国语大学教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制