【深度解读】

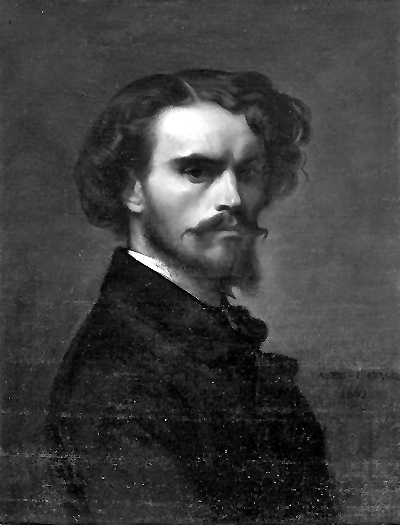

今年初春,“学院与沙龙——法国国家造型艺术中心巴黎国立高等美术学院珍藏展”在国家博物馆开展。103件包括油画、雕塑、青铜雕塑在内的艺术精品远渡重洋,为中国观众带来了一场新年的视觉盛宴。此次展出的作品由法国国家造型艺术中心和巴黎国立高等美术学院收藏,参展艺术家之名在历史上如雷贯耳——其中包括欧仁·德拉克洛瓦、威廉·阿道夫·布格罗、卡米耶·柯罗、多米尼克·安格尔、亚历山大·卡巴内尔等。作为法国美术学院体制培养出的杰出人才,他们在西方艺术史上书写了辉煌的篇章。

提起法国绘画,有许多人对印象派如数家珍,对学院派却比较陌生。我们通常认为,现代绘画的鼻祖是印象派,当代批评家约翰·伯格就曾将印象派称为“欧洲艺术由此步入20世纪的一座凯旋门”。如果这样说的话,法国学院派艺术一定是这座凯旋门坚实的基座。那么,学院派从何而来,有着怎样的历史,又是如何被人铭记的呢?

美术学院的历史

美术学院这一体系最早源自16世纪的意大利。作为一种新型的艺术家团体,它与延续自中世纪的艺术家行会体制形成了对抗。它要求解除艺术家对行会的传统义务,赋予艺术家更多自由。也正是出于此,1648年,以夏尔·勒布伦为首的12位法国宫廷画家,在路易十四的支持下创办了皇家绘画与雕塑学院。勒布伦作为第一任院长,为学院确立了一整套严格的准则。在创作题材上,学院规定:历史类题材地位最高,其中包括古希腊神话和《圣经》故事;人物肖像次之;风景和静物排在末位。在表现手法上,学院教学追求严谨的构图、完美的人物造型、准确的空间透视和细腻的笔法。这一系列规则影响深远,在很长一段时间内塑造了法国学院派的基本面貌。

轰轰烈烈的法国大革命将国王送上断头台,也让皇家绘画与雕塑学院走向瓦解。然而视艺术为生命的法国人很快便搭建了新的平台。1795年,法兰西研究院成立,专设美术部门,取名“美术学会”。这个部门既承担起皇家绘画与雕塑学院的社会职责,同时也具有遴选教师的权利。艺术教学的职能则被划分给一所专门学校——这便是我们后来熟知的巴黎美术学院。

英国学者佩夫斯纳在《美术学院的历史》中写道,巴黎美术学院虽然是一所全新的机构,但是其教学方法并未受到大革命的影响。杰出艺术家工作室的私人教学制度也几乎原封不动地保留下来。这一体制承袭自18世纪罗马的学院工作室制度,与美术学院规模化的教育相辅相成。在新古典主义大师雅克-路易·大卫的工作室中,学生一天要画六个小时,人体写生是重点。波旁王朝复辟之后,大卫逃离巴黎,安东尼·让·格罗接管其工作室,一时门庭若市。佩夫斯纳对两位艺术家充满敬佩之情,他认为,大卫和格罗的教学之所以获得成功,一是因为两位指导者的个性令人信服,二是由于学生们能够接受固定的指导。大卫和格罗之后,德拉克洛瓦、德拉罗什、安格尔和夸涅埃等人的工作室相继出现。

美术学院并非人们想象的那样刻板或者一成不变。1863年,法国政府在学院内部为绘画、雕刻和建筑教授分别提供三间工作室,为雕刻铜版画和金属镂刻工艺各提供一间工作室。这些工作室向优等生开放,使得他们不必总是前往其私人教师的工作室。1897年,学院正式接收女性学生。优雅的法国淑女们走出闺房,放下针线,拿起画笔。众多女性围坐在一起作画的场面,成为画室中一道亮丽的风景线。在美术学院,通过研究古代艺术作品、学习解剖学和练习写生。技法精湛的一代代艺术家从学院中成长起来。

学院派与竞争机制

美术学院自建立之初,就有意培养学生的竞争意识,引导他们追求艺术上的至高境界。年复一年,学生们不断被推上各种高水平的竞技舞台,竞争意识也伴随其整个艺术生涯。在众多竞赛中,最具代表性的当属“罗马奖”和沙龙展。

罗马奖由法国国王路易十四设立于1663年,最初是为了奖励皇家绘画与雕塑学院的优秀绘画和雕塑作品。获奖者在政府资助下,可前往罗马学习三至五年。美术学院延续了这一奖励机制。在18世纪晚期和19世纪,罗马奖迎来它的鼎盛时期。艺术家以获得此奖为最高荣誉,甚至私人画室的课程都是围绕着罗马奖而开设的。声名显赫的大卫,连续三年竞争罗马奖而不得,一度竟欲轻生,好在他没有放弃绘画事业,终成大家。相比之下,那些获奖的人们,可以说是无比幸运的佼佼者了。

1801年,大卫的学生,年轻的安格尔以他的油画《阿喀琉斯接见阿伽门农使者》获罗马奖。这幅作品以诗人荷马史诗中的神话故事为创作蓝本:阿伽门农派遣使者拜访阿喀琉斯,请求他复出参加特洛伊战争。这幅作品主要展现了阿喀琉斯见到使者之后,停下弹奏手中的竖琴,起身站立的一刹那。画面中,井然有序的人物安排、富有层次的光线变化、生动形象的人体肌肉细节,令人过目难忘。作品柔和的色彩,似乎预示安格尔在后来的艺术事业中会有更多令人惊艳的表现。

在获得大奖之后,安格尔前往罗马,正是在那里,他创作出另一幅杰作,《朱庇特与忒提斯》(1811)。这幅画同样取材于荷马史诗,即仙女忒提斯乞求天神朱庇特帮助她的儿子阿喀琉斯。画面上,朱庇特端坐在中央,神情肃穆,忒提斯半跪在他的脚下,似乎在苦苦哀求,刚强与柔弱形成奇妙的对比。画面下方,两人的脚趾微微触碰,暗示了他们之间的亲密关系。从整体上看,忒提斯的肢体动作完全符合《伊利亚特》中的描写,朱庇特的姿态则借鉴了古希腊时期艺术家塑造的经典形象。从创作理念到母题的选择,安格尔的趣味无不透露出学院教育的影响。

沙龙展设立于1667年,兴盛于1748年,在此之后将近一个半世纪的时间里,它都是西方世界中最为重要的大型展览。艺术家们在沙龙展上各显所长,不同风格的绘画挂满整个墙面,以至于这一点也常常成为其他作品的表现对象。当然,入选的作品都是按照学院派的标准来评价的。德拉克洛瓦、安格尔、柯罗等人都是沙龙展的宠儿。艺术家一旦被沙龙接受和认可,便打开了更广阔的事业前景。他们会获得官方的订单,其作品被公共机构收藏,许多私人订单也接踵而至。沙龙展上的金奖价值4000法郎,二等奖价值1500法郎。一幅被沙龙接受的肖像画,可以卖出2000法郎的价格。

画家朱尔·亚历山大·格伦的《法兰西艺术家沙龙的一个周五》(1911)就展现了沙龙的盛况。作品呈现出一派熙熙攘攘的景象:大厅里、楼梯上、楼廊间,挤满形形色色的人群。画中矗立的几尊乳白色人物雕塑,巧妙缓解了黑压压的人物可能带来的沉闷感;它们中和着整个作品的色彩,也增强了画面的纵深感。画面中央,一位年轻时尚的白衣女性转身望向她的同伴,她们的对话在这人声鼎沸的地方仿佛显得格外突出,宛如乐队中的一曲小提琴二重奏。这幅作品不仅有美学价值,也有史料价值。画上的一百多位人物均有原型,其中有当时的学院派画家,甚至还出现了总统。

学院派与中国画家

19世纪,巴黎成为人人向往的艺术之都,美术学院与沙龙展览体制的建立功不可没。著名艺术史学者贡布里希指出,巴黎此时的地位,恰如15世纪的佛罗伦萨和17世纪的罗马。从19世纪到20世纪,来自世界各地的艺术家为了学习艺术,涌入法国。他们聚在一起,探讨艺术的本质,艺术的新概念,也在巴黎形成。在众多漂洋过海的青年之中,就包括来自中国的常书鸿、方君璧等人。

常书鸿是我国著名的画家和艺术史家。他于1932年进入巴黎国立高等美术学院院长劳伦斯的画室,学习了4年时间。因其作品一再获金奖、银奖,常书鸿被选为巴黎美术家协会会员。在法国所接受的美术训练培养了常书鸿的绘画技巧,他本人也在异国成长为一个积极的社会活动家。他曾和几位同学一起创办中国留法艺术学会,并举办过相关活动。

此次随着法国绘画一同展出的,就有常书鸿的油画《病中的妻子》(1931)。这幅作品曾在巴黎展出,后在法国里昂获得金牌,它也是第一件被法国国家收购的中国艺术作品。《病中的妻子》描绘了常书鸿的妻子、雕塑家陈芝秀在病榻上的形象。画中的年轻女性双目斜视,嘴唇微张,一只手无力地搭在被褥边缘。人物脸上突出的红晕似乎暗示着,她正在发高烧,其整个身体都在与疾病搏斗。画家以细腻的笔触描绘出洁白的枕头和棉被,它们的轻盈、柔软与病中软绵绵的人物形成强烈的呼应。此外,人物斜向的位置安排也增强了一种不稳定感。整幅作品体现出浓郁的西方现实主义特色。

方君璧不仅是中国20世纪初为数不多的女性画家,也是最早进入巴黎国立高等美术学院的中国艺术家之一。她的作品连年在巴黎沙龙展出,收获了无数赞誉。正在国博展出的《钱塘江》是方君璧利用西方油画技法描绘中国风景的有益尝试,这幅画也有法国风俗画的影子,显得宁静且平和。近处的人物被处理得相当写意,他们相对于船来说都显得十分渺小,更不要提眼前的大江了。开阔的江面连接着群山,点缀在江上的孤帆远影增添了苍茫之感。高空中的流云,因为更加细密和更加丰富的颜色层次,凸显出大江的平缓。尤为值得回味的是,画中的风貌与如今的钱塘江景一对照,便能反映出百年中国翻天覆地的变化。

19世纪末,随着马奈、莫奈等现代艺术大师以反学院派的叛逆者形象登上历史舞台,学院派的历史逐渐走向终结。从学院派到印象派,这似乎是一个胜利者取代落后者的故事。在许多人眼中,印象派是新潮的、前卫的、积极的;他们的对立面学院派是落后的、迂腐的、反动的,这是一种误读。其实,是学院派激发和影响了印象派的诞生,另一方面,印象派也促成了我们对于学院派的成见。英国学者巴克森德尔在《意图的模式》中就曾写道:“艺术是位置游戏,每当一位艺术家受到影响,他便略微对他的艺术的历史作些重写。”历史不断发展,如同滚滚潮水挟裹着艺术前行,以至于有一天,印象派也终成后印象派反对的对象。任何前卫艺术都可能成为一种新的“学院派”,但这并不足以掩盖它曾发出的光芒,以及它所代表的一个时代。正是由于艺术家对前人的积累不断吸收、消化和扬弃,进而砥砺前行,我们才得以见证无数杰作的诞生。

(作者:毛秋月,系浙江大学外语学院助理研究员,博士后)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制